基坑工程中强锚弱桩支护方式应用研究

张姗姗

武汉职业技术学院,湖北 武汉 430074

随着工程建设的飞速发展,深基坑工程中,支护方案经济与安全的合理选择成了工程中的一大难题,特别是“排桩+锚”的组合形式中,在不同地质情况或不同周边环境下,“强锚弱桩”和“强桩弱锚”对支护效果与经济性会产生不同的影响。本文以某市区深基坑工程A-B-C 区段为研究对象,对比论述了“强锚弱桩”有较好的支护效果及经济性。

1 项目概况

本项目位于某市繁华商业区,地下设置三层地下室,设计开挖深度在-12.70m(相对±0.00m)左右。由于基坑周边有重要建(构)筑物及城市主干道重要地下管线,且离基坑距离均小于基坑开挖深度,基坑工程地质条件、水文地质条件较复杂,按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)规定,拟建地下室的基坑重要性等级为一级。

2 项目工程地质与水文地质情况

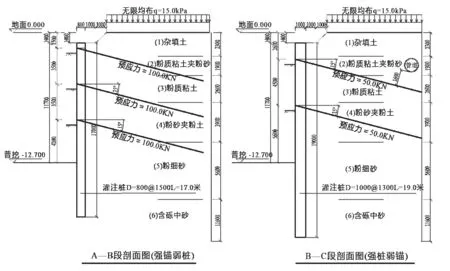

基坑开挖后,坑壁主要土层依次为(1)杂填土、(2)粉质粘土夹粉砂、(3)粉质粘土、(4)粉砂夹粉土、(5)粉细砂。坑底土层主要为(5)粉细砂及(6)含砾中砂;坑壁土层分布情况详见图1 支护方案剖面图。上述各土层工程性能差,抗剪强度低,基坑支护土层参数如表1。基坑侧向土层夹薄层粉土或粉砂,开挖时易形成流土、流砂,支护控制变形与工程止水难度非常大。

表1 基坑支护土层参数

3 护方案对比

基坑支护设计方案A-B(强锚弱桩)采用钻孔灌注桩+锚索+竖向止水帷幕组合支护形式,如图1。

支护方案剖面图A-B 段所示,桩顶放坡1.0m,坡比1:1,留1.0m 平台,钻孔灌注桩桩长17.5m,桩径800mm,桩间距1.5m,设置3 排锚索,锚固段直径150mm,施工预应力100kN,水平间距1.5m,水平倾角15°,当考虑坡顶施工荷载15kPa 时,设计桩身最大变形为11mm;设计桩身最大弯距为371kN·m,锚索平均提供水平拉力206kN。

图1 支护方案剖面图

基坑支护设计方案B-C(强桩弱锚)采用钻孔灌注桩+锚索+竖向止水帷幕组合支护形式。桩顶放坡1.0m,坡比1:1,留1.0m 平台,钻孔灌注桩桩长19.0m,桩径1000mm,桩间距1.3m,设置2 排锚索(由于地下管线标高影响,采用降低第1 排锚索施工深度避开管道,如图1 支护方案剖面图B-C 段所示),锚固段直径150mm,施工预应力50kN,水平间距1.5m,水平倾角15°,当考虑坡顶施工荷载15kPa 时,设计桩身最大变形为12mm;设计桩身最大弯距为539kN·m,锚索平均提供水平拉力139kN。

两支护段相邻,岩土体参数基本一致,最终控制的变形预期控制在20mm 以内,以满足周边建筑及管线变形的限值要求,达到设计目的。

4 监测数据分析

根据项目施工时埋设的坡顶水平位移监测、土体深层位移监测、钢筋应力监测、土压力计监测的数据,整理分析出沿基坑深度方向上的变化规律。具体如图2 所示。

两个不同的区段,相近的地层和开挖深度,采取“强锚弱桩”的方案,开挖后监测实际变形为16mm,其桩身最大弯矩270kN·m;“强桩弱锚”的方案,开挖后监测实际变形20mm,其桩身最大弯矩589kN·m;两种方案都能很好的控制变形,保证周边建筑及管线的安全。

5 结论

(1)在本项目A-B-C 区段支护中,“强桩弱锚”或“强锚弱桩”都能有效的控制开挖后土体的变形,保证施工安全。两种方案的结合使用,可以更好的调整锚索结构的空间位置,有效避开锚索施工对周边管线的不利影响。

(2)本文研究区段A-B-C 中,其岩土体参数基本一致,最终变形都控制在20 毫米以内,但A—B(强锚弱桩)段,使用桩径800mm,桩长17.0m,桩间距1.5m;而B—C(强桩弱锚)使用桩径1000mm,桩长19.0m,桩间距1.3m。仅从灌注桩每延米混凝土的用量来看,A—B(强锚弱桩)段用混凝土5.7m3,而B—C(强桩弱桩)则需要11.5 m3。对比可以得出,“强锚弱桩”的支护形式,可以大幅度减小桩身的成本,从而最终提升支护工程的经济性。

(3)从桩身的弯矩图可以看出,“强锚弱桩”支护方案中桩身受力的均匀性更好,可以有效的减小桩身的弯矩,从而减小钢筋的内力,达到节省钢材的目的。

图2 深度-位移-弯矩图

(4)在“排桩+锚”的支护形式中,地质情况和周边环境允许的情况下,优先采用“强锚弱桩”支护方式,可以达到与“强桩弱锚”相近的支护效果。与“强桩弱锚”支护方式相比,“强锚弱桩”减小桩身直径,缩短桩长,降低桩身弯矩和变形,提升受力均匀性,达到良好的经济性。