周代策名与史官书法

朱 军

(山东理工大学 文学与新闻传播学院,山东 淄博 255049)

周代的姓、氏、名、字等有不同的文化内涵,在具体的使用语境中亦有差别。学界对姓、氏、字的研究较多,对名的研究则相对较少。如李学勤的短文《先秦人名的几个问题》,只是粗略提到一些。侯旭东比较深入地讨论了周代以来称名的一些基本情况,并梳理了中国古代“策名委质”的流变。(1)侯旭东:《中国古代人“名”的使用及其意义——尊卑、统属与责任》,《历史研究》2002年第5期。不过,较少有学者注意到从称名到策名经历了从仪式到文本的进程,而策名又与史官书法密切相关。因此有必要进一步对周代称名、策名及其与史官书法的关系进行讨论。

一、早期用名语境及其内涵

在先秦,名的使用是一个常见且重要的问题。在言语交际和简策书写中,称名与不称名、策名与不策名,都代表着不同的内涵。从形式上看,称名注重仪式性,策名则以简策为载体。在一些场合,策名是对称名的依附和延伸。在另一些场合,策名又有独立的书法意义。关于人名的使用,《仪礼》和《礼记》等文献有比较详细的规定,虽然文献成书较晚,但经过考证,诸多原则在西周和春秋的确存在。其中最基本的是《礼记·曲礼上》所说的“父前子名,君前臣名”,但实际上,早期用名还包括最重要的“(鬼)神前人名”。总的来说,称名就是确立上下、尊卑、从属关系,它包括宗教关系、政治关系和伦理关系三个层面。

祝告往往与祭祀并行,祝告内容一般就由祭主决定,因此也是自称其名。祝告之人有时是祝官,有时则由史官兼任,这也与后来的史官书法有关系。《尚书·金縢》是典型的祝告称名之例,其文载周公在史官辅助下向太王、王季、文王三王祝告,自称其名“旦”。先是“以旦代某之身”,再是“乃元孙不若旦多材多艺”。《史记·鲁周公世家》则云“王少未有识,奸神命者乃旦也”,(5)司马迁:《史记》, 北京:中华书局,1982年,第1520页。亦是自称名。行祝告之礼,在鬼神面前自称其名,就是践履神在上而人在下的基本原则。

和祝告相当的,还有祷。商汤名履,典籍中数见其祝祷之辞。如其祷雨,就见于《论语·尧曰》和《墨子·兼爱》,虽然二者所载祷辞略有差异,但在称名上却相同。前者云“予小子履敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝……”,后者云“惟予小子履,敢用玄牡,告于上天后曰……”这虽是祷辞,行文却以“告”作为标志,所以和祝告几乎相当。更值得注意的是,《吕氏春秋·顺民》就说商汤是“以身祷于桑林”,和周公的“自为质”性质完全相同。由此来看,后来春秋时期的“策名委质”就源于此类宗教行为。又,秦骃玉版记载的是秦惠王祭祷华山山神之文,其自称名为“小子骃”。惠王虽是国君,但在面对鬼神时,亦需称名。

盟誓有诸多类型,除了常见的盟誓外,还有军誓和私誓等。就商末周初来说,军誓就很常见,如《尚书·周书》之《泰誓》。在《泰誓》中,誓主是周武王,要讨伐的对象则是帝辛。在此军誓中,面对神灵的监听,作为誓主的周武王对自己和帝辛皆有称名行为。对帝辛是称“今商王受”,对自己称是“予小子发”。发是周武王之名,受是帝辛之名。首先,无论是自己还是帝辛,皆在神灵之下,所以一律称名,用以取信于神灵。其次,受作为被讨伐一方,已失去天命,所以直接称商王受。而作为接受天命的一方,武王就可以自称“予小子”。受天命与弃天命,高下立判。可见,《泰誓》通过称名确立了人类在神灵面前的尊卑关系。

另外,《仪礼》中记载了大量祭祀、祝祷、卜筮场合中的称名情况,也表明在宗教场合的一贯称名原则。如在祭祀场合最常见的即是“孝孙某”“孝子某”,“某”就是其名。《大戴礼记·诸侯迁庙》还记载了祝告之辞云“孝嗣侯某,敢以嘉币告于皇考某侯”,亦是称名。

再看周代的政治关系中的称名。周代政治关系有两个主要层面,第一层面是周天子与诸侯贵族之间的分封关系,第二层面则是国君与臣属之间的从属关系。在第一层面,周天子是承载天命之人,诸侯贵族则是履行封建义务、维持周朝统治之人。在各类仪式和书策中,面对周天子,诸侯贵族都必须称名。周代的主要分封关系大都在西周确立,其主要仪式是策(册)命礼。在策命礼上,诸侯和贵族就必须称名,这包括天子或其代言人(一般是史官或重要贵族)称其名和自称其名。即使在春秋时期,这点也仍循旧例,足见其庄重。

西周策命礼极多,出土青铜器多载相关铭文。西周策命,一个基本原则即是“无论是王自命或史官代宣,一开首必称受命者的私名,而自称曰‘余’”。(6)陈梦家:《尚书通论》,北京:中华书局,1985年,第158页。由于策命仪式要经历铭文文本化的阶段,必有史官书写,所以多见“王若曰”“王曰”“王命某”“王亲命某”等句式。而“余”则在铭文中作为天子自称标志,与受命者私名对应,成为双方交际关系的标志。如毛公鼎称名为“父”,受命则称“毛公对扬天子皇休”。又如番生簋载受命仪式为“番生敢对天子休”。《左传·僖公二十八年》载周王使内史叔兴和王子虎策命晋侯重耳为侯伯,重耳在典礼上对答云“重耳敢再拜稽首,奉扬天子之丕显休命”。这一时期,尽管周天子权威已然衰落,但在重大策命礼上,双方仍遵循旧例,称名行礼。这也在表面上继续维持了周天子为尊,诸侯为辅的政治关系。

在非策命礼上,仍然要遵循称名之例,这是基于周天子与诸侯贵族双方关系而成的定例。如著名的令方尊和令方彝,其铭文有“王命周公子明”和“命夨告于周公宫”之句,因有王在上,所以周公之子称名为“明”,“夨”亦称名(在其它场合则是“作册令”,令是其字)。至于录终卣的铭文则云“王令终曰”,是更为明确的天子在上而贵族臣属在下的语境。“终”即为后文所尊称的“伯雍父”。“王命某”这样的称名形式,是天子与诸侯封建尊卑关系的标志之一。

在第二层面,国君和臣下则通过“策名委质”来确立隶属关系,即“君前臣名”。“策名委质”见于《左传·僖公二十三年》,晋怀公在位,重耳逃亡,晋怀公欲逼迫狐突之子狐毛及狐偃归顺,狐突有言:

子之能仕,父教之忠,古之制也。策名委质,贰乃辟也。今臣之子,名在重耳,有年数矣。若又召之,教之贰也。父教子贰,何以事君?刑之不滥,君之明也,臣之愿也。淫刑以逞,谁则无罪?臣闻命矣。

所谓“今臣之子,名在重耳”,就等同于“策名委质”,也就是后文的“今臣之子,名在重耳”。杜注认为,策名就是“名书于所臣之策”。(7)[晋]杜预注,[唐]孔颖达疏:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第468页。杨宽认为,“策名”就是“策命礼”或“锡命礼”,(8)杨宽:《西周史》,上海:上海人民出版社,2003年,第813页。但实际上当时晋怀公在位,重耳只是出逃公子,并无进行策命礼的资格。晁福林认为,“策名”相当于载书,要么先写于策再献于贵族,要么直接写于贵族之策,但都相当于“载书”。(9)晁福林:《春秋战国时期的“质子”与“委质为臣”》,《传统文化与现代化》1999年第3期。虽然重耳尚未即位,但通过“策名”与狐突之子确立了尊卑从属关系。由此,策名就成为确立君臣关系的手段。在这样的关系中,称名就要遵循“君前臣名”的原则。孙希旦更进一步解释“对君而言臣,对父而言字,则皆称其名”,(10)[清]孙希旦撰:《礼记集解》,沈啸寰、王星贤点校,北京:中华书局,1989年,第49页。就是说即使在君前称父,亦要用名。如《左传·成公十六年》载鄢陵之战云:“陷于淖。栾书将载晋侯。针曰:‘书退!’”栾书是栾针之父,但在晋侯之前,栾针亦直呼其名,这是“君前臣名其父”之例。相同的还有襄公二十一年栾盈称“陪臣书”等。值得注意的是,出土的侯马盟书中,有专门的“委质类”载书,共75篇,篇首均有“某自质于君所”之句,就等同于“策名委质”。可见,春秋时期的盟誓既是“神前人名”,也是“君前臣名”,揭示了宗教策命和政治策名的内在关联。

还有就是伦理关系中的称名,包括各类俗世仪典、人际交往等,这在《仪礼》和《礼记》中记载较多,各类文献证据亦繁,加之本文主要讨论史官书法与策名的关系,这里不再赘述。

二、史官策名职能及其意义

史官职能以书写为主,但出土文献和传世文献皆表明,史官同样亦履行言语之职。在各类策命、祭祀和宴飨等重大礼仪活动中,史官往往是早先将重要内容书之于策,继而在这些场合宣读,并祝告于宗庙的祖先神灵。就这两项职能来说,史官是诸多仪式走向文本化的关键所在。即没有史官,仪式就难以卒成,其文本化进程就会很难实现。称名是周代典型的仪式行为,用以建立尊卑隶属关系。而策名就可以认为是称名的文本化结果,这大多由史官来完成。那么,从称名到策名,史官何以构建起他们的文本意义的?这可以从以下三个方面来谈。

首先,史官有告神职责,无论是其言语职能还是书写职能,其首要功用就是用于告庙、告神。就言语职能来说,史官在早期从属于巫卜系统,主要负责记录和保存卜辞,后来逐渐衍生出出使、代言、宣读文书、祝告等职能,它们皆以言语传达为主。前文所举春秋时期周王策命重耳,内史叔兴即代宣王命,是为言语职能。实际上,这在商代已有,金文作为这一传统的延续亦有之。

目前所见的与史官关系密切的主要文献,如甲骨卜辞、金文和《春秋》及《春秋》类文本,皆用于此。卜辞自不必说,因为它们本身即是用于和祖先神灵沟通之用。金文铸刻于青铜器之上,多用于祭祀、策命、燕飨、约剂、战争和赏赐。其预设的第一听众,乃是祖先上帝。至于《春秋》和《春秋》类史记,研究者也已指出,皆是祭告制度下的产物。(11)过常宝:《祭告制度与〈春秋〉的生成》,《文学遗产》2017年第3期。《春秋》就是鲁国史官向先祖通报世间消息的文本,是献给先公神灵的“庙报”,也是宗庙告祭仪式的记录。(12)董芬芬:《〈春秋〉的文本性质及记事原则》,《文学遗产》2016年第6期。一个对《春秋》内容进行分类的办法是以国别为标准,即鲁国内容和别国。鉴于西周以来鲁国可以享受与周天子同等待遇的基本前提,这样的分类是合理的。这样,《春秋》和鲁国史官的关系就非常明显了。总的来说,就是在各类大型礼仪场合中的重要信息,鲁国史官要负责记录并告庙,这与《仪礼》和《周礼》的记载基本相符。就本国来说,重大事件如祭祀、观礼、鲁国国君或君夫人的行止、鲁国公室嫁娶、外聘、战争、灾异等,这些都与宗庙密切相关。对别国内容来说,一般他国来告,史官即书之于策,藏于宗庙,用以告神。相反,若是他国有事,而不来告,史官却不会记载,所以,《左传》中多见不告不书之例,如宣公二年之“祸、福,不告,亦不书”,襄公十年之“王叔奔晋,不书,不告也”等。无论是鲁国还是他国,负责告神告庙的,主要就是祝史,即如《礼记·曾子问》云“祝史告于五庙”。

那么,作为告神告庙之用的史官书写,如何与策名发生联系?首先是在宗教活动中,史官通常要将仪式载录下来,这是一个书法过程。如在《尚书·周书·泰誓》中,周武王称商王“受”,自称“小子发”,这是称名,但经过史官记载,成为《泰誓》篇,虽经二次加工,但已转为文本形态。与《泰誓》相近的还有前面提到的《金縢》篇,其中有史官辅助仪式,并撰写祝告之辞。“旦”作为周公之名,出现在史官撰写的祝告之辞中,亦是策名。就是说,文本形态的直接呈现是策名的初级阶段,相当于对仪式的实录。在这些场合,史官策名就是面对祖先神灵。更进一步,史官策名虽未脱离实录范畴,但也并非对仪式的直接记录,而是经过了一定的改写或加工,使其更加符合文献载体或书写意图。先以金文为例,在策命礼中,在受命环节要对扬王休,这时即称名。如前面所提重耳对扬王休即云“重耳敢再拜稽首,奉扬天子之丕显休命”,可以看到,对扬王休中的策名就是配合动作仪式而宣之于口的言语行为,也是实录。但在金文中,却并非完全如此,可以看几个例子:

颂拜稽首,受令册……颂敢对扬天子丕显鲁休……《颂鼎》

克拜稽首,敢对扬天子丕显鲁休……《大克鼎》

颂和克是器主之名,也是受命之人,在经过二次书写的铭文中,本来应是宣之于口的自我称名,变成了史官书写下来的策名,即铭文不再以实录形式记录仪式中受命者的自我称名,而是通过再加工,将其融入仪式直录中。由此,策名完成。通过与重耳以言语对扬的对比,可以看到,金文相当于在初级阶段上的二次加工,形成了较为成熟的策名方式。

再看《春秋》中的策名,这要结合先秦称名时的尊卑取向来看。《礼记·曲礼下》说“诸侯不生名”,孔疏对此云“名者质贱之称”,表明先秦称名有卑之贱之的意思。汉人对此亦持相同态度,《白虎通·姓名》即云“名者,幼小卑贱之称也”,这与先秦幼时称名,成年则冠字的姓名原则也基本相同。在《春秋》中,史官对此践行不移。如《左传·桓公七年》对经文的“夏,谷伯绥来朝,邓侯吾离来朝”解释说是“名,贱之也”。有意“贱之”,是因为这些事项都将作为书策进入宗庙,上告先祖神灵。又如常见的盟誓策名,前面已经提到盟誓参与之人在仪式上需称名,进一步在盟书中也同样称名。《春秋》在遇到这种情况时,也是据实以载,如隐公七年经文云“滕侯卒”,《左传》解释道“不书名,未同盟也”,这是对盟誓取信于神的原则的遵从。至于更多的,将在下文谈到。

其次,史官简策有传递信息之用,相当于“新闻简报”,可以“传之于诸侯”,形成“名在诸侯之策”的情况。对于史官书写传递信息的性质,自甲骨文起已有之。最典型的是“告”类卜辞,内容在宗教上有呈现祭品、汇报年成、上告战争等,在政治上则与农业、军事和政务等密切相关。它们或向神灵告,或由臣属向商王告,但都传递了关键信息。对《春秋》而言,前面提到,本就包括他国来告之信息。钱钟书就此说,“《经》之与《传》,尤类今世报纸新闻标题与报道”,(13)钱钟书:《管锥编》,北京:中华书局,1986年,第162页。点明了它的性质。其实早在宋代,王安石就称《春秋》为“断烂朝报”,意思相同。当然,最初这种形式是用于告神的,即向神灵汇报信息。但因为各国皆有史官,皆《春秋》类史记,彼此赴告会形成信息传递和共享的状况。文公元年载“晋襄公既祥,使告于诸侯而伐卫”;宣公十四年载卫杀其大夫孔达,卫人“遂告于诸侯”;襄公三年载“晋侯使和组父告于诸侯”;襄公十一年载“晋侯使叔肸告于诸侯”。这些都是诸侯之间传递信息的证据,一旦有告,则有史官书写。至于策名,亦同理,看两个信息传递于诸侯的策名之例:

例1.三月,宋华耦来盟……公与之宴。辞曰:“君之先臣督得罪于宋殇公,名在诸侯之策。臣承其祀,其敢辱君?请承命于亚旅。”鲁人以为敏。(文公十五年)

例2.卫宁惠子疾,召悼子曰:“吾得罪于君,悔而无及也。名藏在诸侯之策,曰‘孙林父、宁殖出其君’……”(襄公二十年)

这两例名在诸侯之策的情况,追述前文,都能找到史官在《春秋》中的记载。例1,华耦称其曾祖华督为“督”,是从称名原则。所谓“得罪于宋殇公”,指的是《春秋》桓公二年所载“宋督弑其君”。可见史官先是策名,又传之于诸侯,而华耦则又在礼仪场合称名。这是称名与策名在语境下的转换。例2已点明,史官所书亦是策名“孙林父、宁殖”,并且“名藏在诸侯之策”。由此可知,当时策名是史官本职工作之一,策名之后还要传之于诸侯,使诸侯共知,这相当于对策名之人造成了来自神人的双重压力。《左传·昭公四年》记载了策名传于诸侯的过程:

秋七月,楚子以诸侯伐吴,宋大子、郑伯先归,宋华费遂、郑大夫从。使屈申围朱方,八月甲申,克之,执齐庆封而尽灭其族。将戮庆封,椒举曰:“臣闻无瑕者可以戮人。庆封唯逆命,是以在此,其肯从于戮乎?播于诸侯,焉用之?”王弗听,负之斧钺,以徇于诸侯,使言曰:“无或如齐庆封弑其君,弱其孤,以盟其大夫!”庆封曰:“无或如楚共王之庶子围弑其君,兄之子麇,而代之,以盟诸侯!”王使速杀之。

王及诸侯伐吴,意图杀庆封。椒举认为庆封不会沉默地引颈就戮,必须有一个正当名分,用以“播于诸侯”。所谓“播于诸侯”,就是该名分形成并流传于诸侯之策的过程。于是楚王提出“庆封弑其君”的史笔,而庆封又以“楚共王之庶子围弑其君”的史笔加以反讽。双方皆按史官策名方式提出了书写内容,一是“庆封”,一是“围”。庆封本身有罪,但仍不甘于受弑君的笔法,所以反讽。楚王受庆封反讽,也无法接受,所以“速杀之”。被书之人反应如此强烈,可见名在诸侯之策这一行为的严肃性。就前面两例策名来看,在形成简策并传之于诸侯之后,被策名之人或其后代,皆对此有较深的反思,表现出对德礼的尊重。可见,名在诸侯之策,有其文化意义。

第三,史官策名要传之于子孙,用于取信、教育、教诫和传承。《左传·庄公二十三年》载庄公如齐观社,曹刿进谏,说到史官书写传之于后嗣的意义是“君举必书。书而不法,后嗣何观?”国君尊礼和不尊礼,史官都有相应笔法记载,将来传之于后嗣以观,就产生了教育和教诫意义。《墨子》对书策的意义说得更清楚,其在《明鬼》中说“恐后世子孙不能知也,故书之竹帛”,在《贵义》中则说“传遗后世子孙,欲后世子孙法之也。”策名传于后世,首先可以起到取信于神人的作用,如盟书必载与盟人员之名,藏于盟府,鬼神知之,后来在遇到纷争的时候,亦可作为证据。《左传·昭公元年》载“罕虎、公孙侨、公孙段、印段、游吉、驷带私盟于闺门之外”,接着“公孙黑强与于盟,使大史书其名”,公孙黑如此强烈要求入盟,使太史策名,就是为了将自己与其余六人进行利益捆绑,提升政治地位。其次是教育和教诫作用,前面提到华耦对其曾祖华督被策名,进而在宴飨礼仪中郑重地表达了承担曾祖“策名”罪责的意图,是有礼的表现。这意味着,早先史官对华督的策名,传到华耦这里,产生了教育和教诫意义,使华氏归之于礼,因此获得了鲁人“敏”的积极评价。尤其是对于被策名之人来说,其子孙是否仍然尊信其效力,也是重要内容。如华督弑君,其后代华耦就说“臣承其祀”,就是要继续承担策名的约束效力。名在义项扩充后,就包括姓名背后的名声、利益等,如《左传·昭公二十六年》子西就说“乱嗣不祥,我受其名”,就有双重含义。可见,策名对后世子孙的影响是一直存在的。

基于以上,可知史官策名具有较为明确的文化内涵。策名既是对当时称名和策名的基本原则的履行,用于表示双方的尊卑、隶属等人际关系,又是对自身职业特性的发扬,用于告神、告人和教育后嗣。

三、策名的书法意义

就《春秋》而言,其中含有策名的多个原则,一些比较明确,一些则深藏其中,需要挖掘。粗略考察,《春秋》基本遵循“神前人名”“父前子名”“君前臣名”的原则,但并不仅限于这三点。如还有下面(包括但不限于)几类。

第一,对诸侯军事政治行为进行策名。《礼记·曲礼下》提到一个策名原则是“诸侯失地,名;灭同姓,名。”《春秋》载僖公二十五年经文是“夏四月癸酉,卫侯毁卒”,有策名。《左传》解释说“正月丙午,卫侯毁灭邢。同姓也,故名。”这与《礼记》相符。

第二,对认定事件责任主体时称名与否进行考量,作为策名与否的标准。文公七年,《春秋》经文云“宋人杀其大夫”,《左传》解释说“不称名,众也,且言非其罪也”,这是指出不称名的原因。

第三,对尊卑嘉贱进行策名与否的区别书写。庄公五年,《春秋》经文云“郳犂来来朝”,《左传》解释说“名,未王命也。”这是“贱之”的又一例,说明其来朝不合礼制。与“贱之”对应的,是“嘉之”,如庄公二十五年,传文云“陈女叔来聘,始结陈好也。嘉之,故不名。”

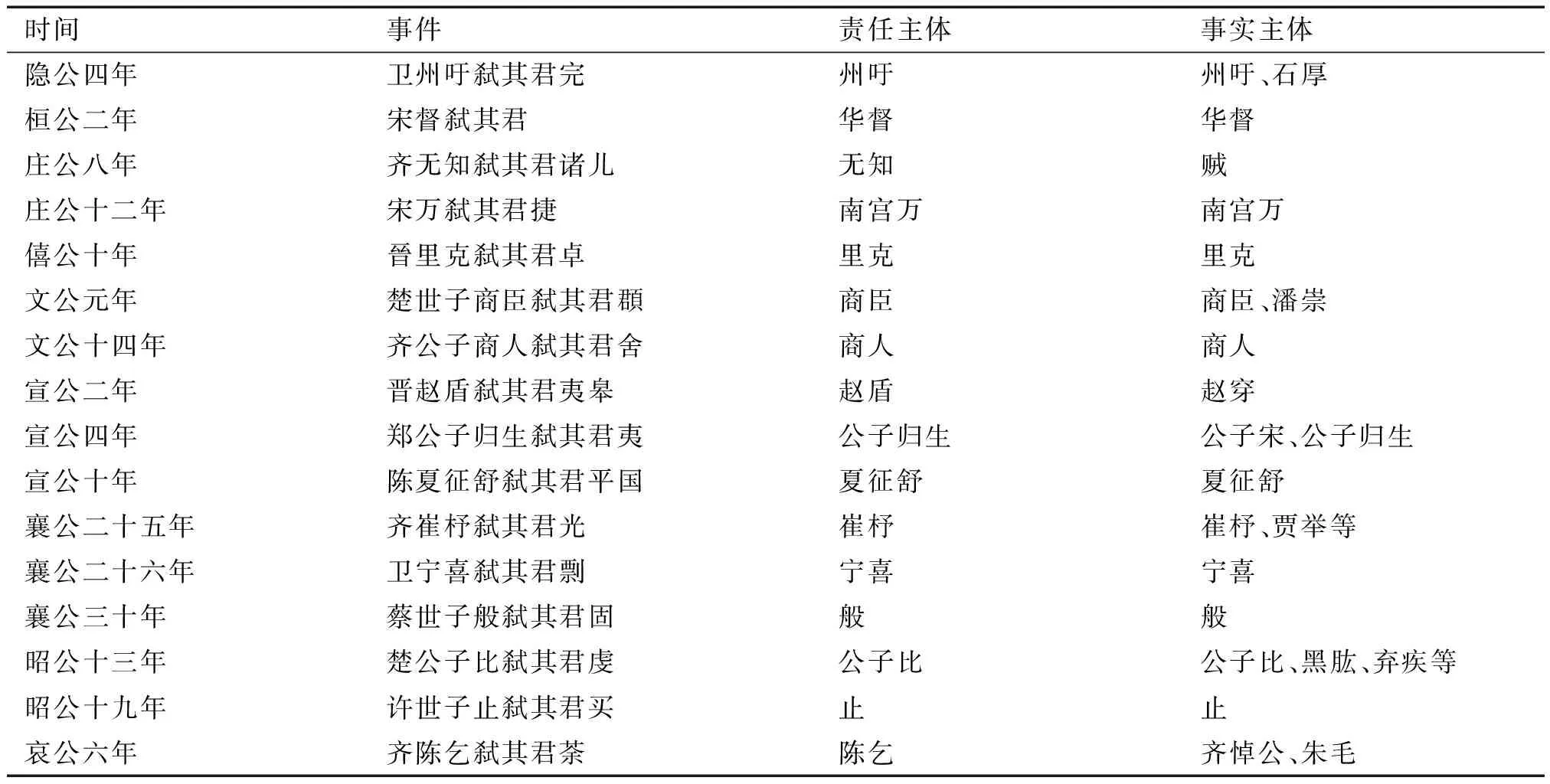

第四,在它们之外,尚未被人重视的史官策名的书法意义,即确认和判断责任主体与事实主体。就《春秋》来说,其文记载了众多事件及相关人名。如最著名的“赵盾弑其君夷皋”(宣公二年),通过传文我们知道,弑君之人是赵盾之弟赵穿,但史官却书以赵盾。赵盾几经辩驳,最后无奈接受了这一书法。无疑,史官书法在这里彰显了其后的神性权威和德礼意义。就是说,晋国史官在这一事件中强调赵盾是弑君的直接责任主体,而刻意忽略了赵穿弑君的事实主体。实际上,这类记载在《春秋》中屡见不鲜,这里以“弑君”事件中的策名情况为例进行分析。可以先列表如下。

表1 《春秋》所载“弑君”事件中的策名情况表

经文所载即为史官所认定的责任主体,是策名的对象,传文所载则是实际的事实主体,未必是策名对象。因此,以上一共16例,二者完全统一的有8例,不统一的有8例,各占一半。可见,同样是弑君,但史官并不一定书写事实主体,而是依据书法原则认定责任人之后再策名,即强调“责任人的姓名”(14)过常宝:《原史文化及文献研究》,北京:北京大学出版社,2008年,第111页。。对此,被策名之人都怀有深刻的敬畏乃至恐惧之心。赵盾知晓策名后果,所以强烈反对,但史官却反驳说他就是直接责任人,最后只得引诗哀叹“我之怀矣,自诒伊戚”。所以,《史记·封禅书》说史官所书是“俱见其表里”,赵盾不得不承受史官所代表的宗教审判及其延伸而出的政治伦理审判。至于更加突出的则是崔杼弑君之后的屠杀史官行为,若非知晓策名背后的书法意义而恐惧及身,又怎会如此疯狂?除了上表所列,还有弑君称主体“某国人”之例,即责任主体在某国国人,而不在某个体。如文公十六年之“宋人弑其君杵臼”,原因是“君无道”。因此,史官策名之时有两个基本原则。首先是看被弑君主是否自身有过错,其次才是认定谁是责任人。这样,就有了这类事件策名的基本原则。

对于策名与否,《左传·昭公三十一年》还提出了道德、礼义上的看法:

君子曰:“名之不可不慎也如是:夫有所有名而不如其已。以地叛,虽贱,必书地,以名其人,终为不义,弗可灭已。是故君子动则思礼,行则思义;不为利回,不为义疚。或求名而不得,或欲盖而名章,惩不义也。齐豹为卫司寇,守嗣大夫,作而不义,其书为‘盗’。邾庶其、莒牟夷、邾黑肱以土地出,求食而已,不求其名。贱而必书。此二物者,所以惩肆而去贪也。若艰难其身,以险危大人,而有名章彻,攻难之士将奔走之。若窃邑叛君以徼大利而无名,贪冒之民将寘力焉。是以春秋书齐豹曰‘盗’,三叛人名,以惩不义,数恶无礼,其善志也。故曰,春秋之称微而显,婉而辨。上之人能使昭明,善人劝焉,淫人惧焉,是以君子贵之。”

昭公二十年经文史官记云“盗杀卫侯之兄絷”,若从史官之记来看,无法知道行为主体具体为谁。根据传文才知,所谓盗指的是齐豹,这是求名而不得。史官之所以将行为主体之名隐去,是为了惩不义。这与前文让赵盾受赵穿之名,在本质上是一样的。相反,邾国三名大夫皆由小国而来,是为贱,但却书其名,是为了去贪。行为主体对“大人”即在位者的利害影响,是他们是否被史官书名的主要原因。史官求礼求义,劝善罚恶的笔法取向由此可见。

《左传·成公十四年》总结春秋笔法是:“微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善。”关于“惩恶而劝善”,杜预在《春秋经传集解·序》中根据《春秋》的策名事件进行了验证:“求名而亡,欲盖弥彰,书齐豹盗、三叛人名之类是也。”(15)杜预:《春秋经传集解》,上海:上海人民出版社,1988年,第278页。因此可以说,策名就是史官书法之一。

当然,随着时代激荡,文化裂变,史官在逐渐丧失独立性和话语权的进程中,自然也无法全然把握策名的书法意义。《吕氏春秋·不屈》载:

惠子之治魏为本,其治不治。当惠王之时,五十战而二十败,所杀者不可胜数,大将、爱子有禽者也。大术之愚,为天下笑,得举其讳。乃请令周太史更著其名。

战国时期,史官仍有策名工作。但惠施因为治国低效,为天下取笑,想出的办法却是请周太史“更著其名”,试图以此蒙混过关。要知道,当初在崔杼弑君之时,史官接连赴死也要维持其策名的纯洁性。至于现在,策名的工具化倾向就更加明显了。这也证明出在春秋及之前,策名是人所共同认可的,史官的书写才可以在真正意义上发生效力。如果这一文化背景被破坏,则策名的书法意义也就不再具备。

总的来说,从早期较为原始的称名,再到史官以策名对称名进行文本化,再到将策名作为一种书法,周代策名经历了漫长而曲折的进程。但其中一些虽然看似含混,实则伏脉而行的基本取向,却一直存在。了解策名的演进历程,可以更好地理解先秦姓名的使用,亦可对周代史官文化作进一步的探究。