溶岩地层桩基施工诱发既有建筑沉降病害处治案例分析

朱国鹏,杨 桦,唐 波,王晓春

(1.浙江省建工集团有限责任公司,浙江 杭州 310012;2.浙江省建筑科学设计研究院有限公司,浙江 杭州 310012)

1 工程概况

1.1 项目及周边环境概况

浙江某危旧房改造工程项目地处地质极其复杂的区域,总用地面积为9 097 m2,拟建3幢18层及1幢11层住宅楼,全场设一层地下室,总建筑面积37 747.67 m2。本工程场地北侧为小溪,距围护桩中心线约11~16 m;东侧为城市道路;西侧为购物广场,距围护桩中心线约12 m;南侧临拟建1#楼为老旧小区A楼既有建筑,该建筑为7F砖混结构,浅基础,距围护桩中心线约12 m;南临拟建2#楼为一幢3~5 F砖混结构,浅基础,距围护桩中心线约10 m,但紧临围护桩外侧商铺工程桩。

1.2 工程地质概况

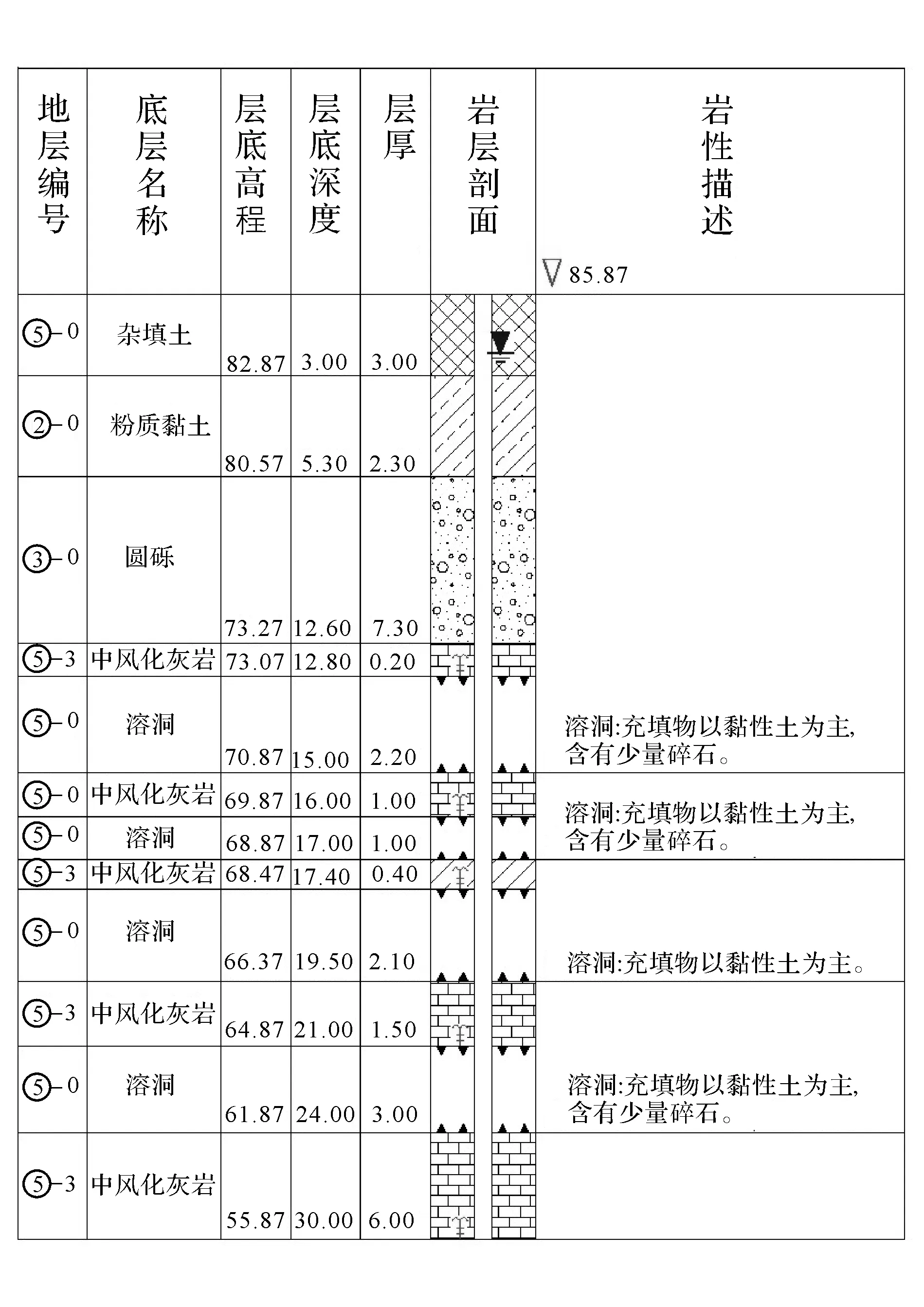

根据详细勘察及岩溶勘察报告,本工程场地内地表填土层以下浅部主要为冲积相的黏性土、圆砾和含砾粉质黏土层,下卧基岩岩性为灰岩,灰岩岩溶发育强烈,根据一桩一勘报告,桩基遇洞率达73%,最大溶洞深34 m,并有较多串珠溶洞,见图1、图2。

图1 地下溶洞三维成像图

图2 地下串珠溶洞剖面

各层地质情况如下:

① 层杂填土:杂色,松散,稍湿。层厚0.70~9.20 m,全场分布。

②-2层粉质黏土:灰黄色,可塑,中等压缩性,层厚0.7~8.6 m。全场分布。

③层圆砾:灰色,稍密—中密,饱和。一般粒径5~50 mm,母岩成分主要以凝灰岩、泥岩为主,余为粗细砂充填。层厚1.2~18.6 m,全场分布。

④层粉质黏土:含砾砂,灰褐色,软—可塑,中等压缩性。层厚2.7~30.0 m,局部分布。

⑤-3中风化灰岩:青灰、灰白色,岩芯呈短柱状,裂隙较为发育,锤不易击碎,击声清脆,干钻较难钻进,局部可见溶蚀现象,主要表现为溶槽和溶洞,部分区域分布不规则溶洞,饱和单轴抗压强度50.7 MPa,属较硬岩。

⑤-0溶洞:岩溶主要在灰岩顶面发育,以浅部溶蚀沟槽为主。在断层及岩性接触带附近,岩溶发育强烈,串珠状发育溶洞,发育深度较大。岩溶竖向、侧向溶蚀交替出现,条带状分布特点较明显,以垂直溶蚀为主。各类岩溶现象大部分被流、软塑状黏性土充填,局部夹少量碎石。

场地地下水类型主要为潜水、微承压水以及碳酸盐类岩溶水三大类。

1)潜水 受大气降水和地表水补给,以蒸发方式和向附近河流侧向径流排泄为主,水位年变幅约1.5~2.0 m。勘察期间水位标高80.89~82.48 m。

2)微承压水 微承压水分布于场地下部第四系冲洪积、冲积圆砾层中。水头高程为78~82 m,涌水量为10~20 m3/h,对基坑施工有一定影响。可引起钻孔桩孔壁坍塌,必要时采取相应护壁措施。

3)碳酸盐类岩溶水 主要赋存于中风化灰岩层中,覆盖型岩溶构造富水性不均一,主要受岩溶发育程度制约,在有利构造部位水量较为丰富,一般水量中等或贫乏,涌水量100~1 000 t/d。总体上此含水层对基坑施工影响较小,对桩基施工影响较大。

1.3 桩基及基坑围护设计概况

1.3.1 工程桩设计概况

工程桩设计采用灌注桩基础,设计总桩数326根,其中ZH1型承压桩,桩径800 mm,共计220根;ZH2型承压桩,桩径1 000 mm,共计85根;ZH3型抗拔桩兼承压桩,桩径800 mm,共计21根。设计桩端持力层为⑤-3中风化灰岩层,有效桩长按穿透溶洞进入稳定中风化灰岩层不小于1 m控制,且桩底以下5 m范围无溶洞。

1.3.2 基坑围护设计概况

基坑东侧设计开挖深度6.85 m,其余区域设计开挖深度5.85 m,设计采用φ800@600咬合桩排桩支护+一道钢筋混凝土支撑,局部双排桩悬臂支护。

2 施工过程及状况

2.1 桩基施工情况

1)基坑围护桩于2018年6月18日开始施工,采用振动机械下12 m深套管、旋挖成孔工艺,至2018年8月9日施工完毕,共计563根桩。

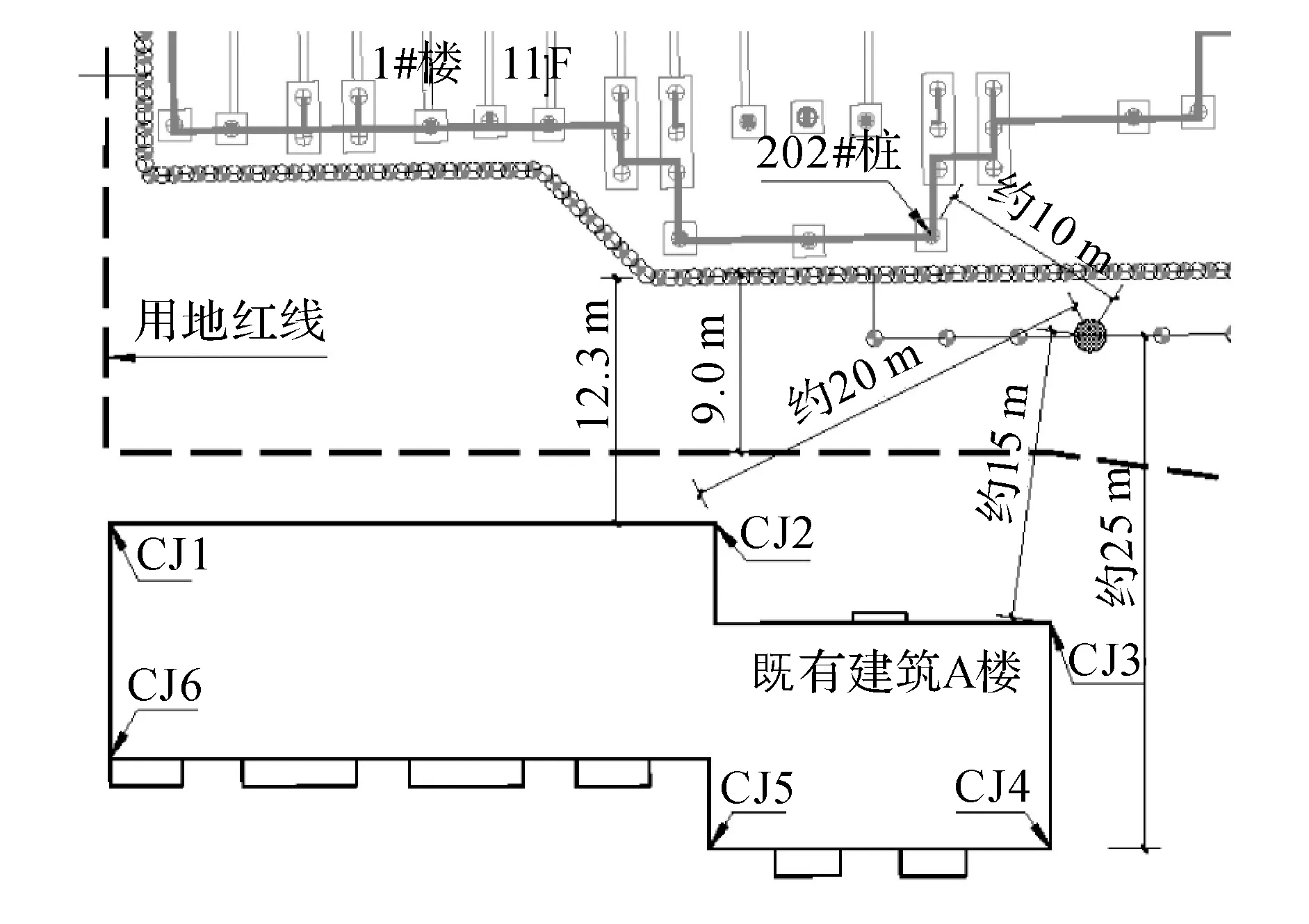

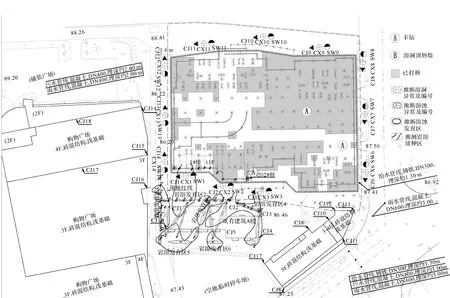

2)工程桩于2018年10月13日开始施工,采用泥浆护壁、冲击成孔工艺, 2018年10月28日,1#楼202#桩成桩过程中,基坑围护外侧距离该桩约10 m 处发生溶洞塌陷(图3、图4),并对塌陷溶洞进行了处理。期间由于临近溶洞塌陷的南侧既有建筑A楼发生不均匀沉降, 2019年1月3日起暂停施工,桩基共计完成204根,遇洞率67%,已完成工程桩分布情况见图5。

图3 溶洞塌陷位置示意

图4 溶洞塌陷现场照片

图5 工程现场情况平面

2.2 沉降观测概况

根据第三方基坑监测资料,对本工程周边既有建筑物共布置18个沉降观测点,其中临近202#桩坍塌的西南侧既有建筑A楼测点编号为CJ1~CJ6,建筑物沉降观测自2018年6月29日起,截至2019年4月15日,各测点累计沉降变化趋势见图6。

图6 西南侧既有建筑A楼累计沉降

周边3幢既有建筑在本工程各对应区域桩基施工四个阶段沉降变化发展趋势基本一致:

1)围护桩施工阶段各建筑临基坑侧监测点在该阶段沉降量迅速增加,沉降速率为0.23~0.40 mm/d,其累计沉降约占总沉降量的50%~60%。

2)围护桩施工结束至工程桩施工前的间歇期各监测点沉降速率迅速收敛至稳定状态。

3)工程桩施工阶段各对应区域沉降速率再次增加,剔除受202#桩溶洞坍塌影响范围内的监测点数据,其余测点该阶段沉降量大致为3~6 mm,无明显差异沉降发生,沉降速率小于围护桩施工期间。

4)2018年10月28日,1#楼202#桩施工时发生溶洞坍塌,临近的既有建筑A楼监测点CJ2(距离约20 m)及CJ3(距离约15 m)沉降速率急速增加,一个月内沉降量分别增加约14 mm及18 mm,但其余各监测点数据均未发生较明显异常反应,推测该溶洞坍塌影响范围不大于25 m。

5)暂停工阶段,各监测点沉降速率逐渐趋于平缓,约60%的监测点沉降速率小于0.02 mm/d。

2.3 既有建筑A楼鉴定及勘察情况

既有建筑A楼为7层砖混结构,条形浅基础,建筑面积约3 900 m2。2018年10月28日,202#桩施工过程中发生溶洞塌陷后,该楼监测点CJ2(距离约20 m)及CJ3(距离约15 m)沉降速率迅速增加。委托第三方单位对该楼进行房屋安全鉴定,鉴定情况如下:

1)房屋楼、屋面形式均为预制板,采用砖墙承重体系,承重墙采用240 mm厚烧结实心砖,经现场抽检查看,各层楼梯间墙体砌筑形式均为实砌。

2)房屋架空层高2.1 m,1~5F层高3.0 m,6F层高3.8 m(含隔热层)。

3)房屋墙体局部受潮,局部抹灰空鼓,墙体砌筑砂浆轻微粉化。屋面防水设施局部已老化损坏,屋面板底存在渗漏痕迹。

4)经现场检测及复核计算,房屋各层承重墙体承载力复算结果均未超出《危险房屋鉴定标准(JGJ 125—2016)》[1]中对危险点限值的要求。

5)各测点倾斜率均未超出《危险房屋鉴定标准(JGJ 125—2016)》中危险点限值。

6)房屋存在不均匀沉降,但目前沉降速率尚未超出《危险房屋鉴定标准(JGJ 125—2016)》中危险点限值。

7)房屋目前危险性评级为B级,结构承载力能满足正常使用要求。

根据现场溶洞塌陷情况推测既有建筑A楼及周围区域与施工区域的地下溶洞贯通,立即委托第三方采用高精度瞬变电磁法[2]、微动探测法、探地雷达法、跨孔地震波层析成像法等方法对该楼及附近区域地下岩溶发育情况进行综合勘察,勘察结果如下:

1)该楼南侧中风化灰岩面埋深一般在11~14 m,北侧一般在16~20 m;有效探测范围内,岩溶发育深度一般在地面以下15~40 m 深度,基本为黏土和碎石填充。

2)岩溶发育区1、2、4均有向北侧延伸的趋势,结合北侧基坑内的钻孔资料,推测2、4区的岩溶与北侧基坑联通(图5)。

2.4 既有建筑A楼沉降原因综合分析

根据施工情况分析、地质勘察、沉降数据等综合分析,判断周边既有建筑物沉降原因如下:

1)施工振动 主要为围护桩施工振动机械下钢套管及工程桩冲击成孔所产生的振动等,振动因素消除后其沉降收敛速度较快。

2)穿越溶洞影响 冲击成孔穿越岩溶顶板后,护壁泥浆突然漏失,造成地下水动力条件的改变而诱发。

3)岩溶塌陷 岩溶塌陷引发影响范围内临近建筑物沉降变形。

3 后续基坑施工减少对既有建筑物影响处理

3.1 处理目的及方案思路

根据对既有建筑物A楼安全性鉴定情况,该楼结构承载力能满足正常使用要求,不均匀沉降主要由临近建筑物的地下岩溶塌陷引起,其余正常穿越溶洞施工的工程桩,其引起的沉降及差异沉降尚属可控范围。因此制定的处理方法、目的及思路如下:

处理目的:保护周边环境安全,减小后续工程桩施工对既有建筑A楼沉降变形的不利影响。

处理思路:防水土流失隔离保护与桩孔岩溶防塌陷预处理结合。

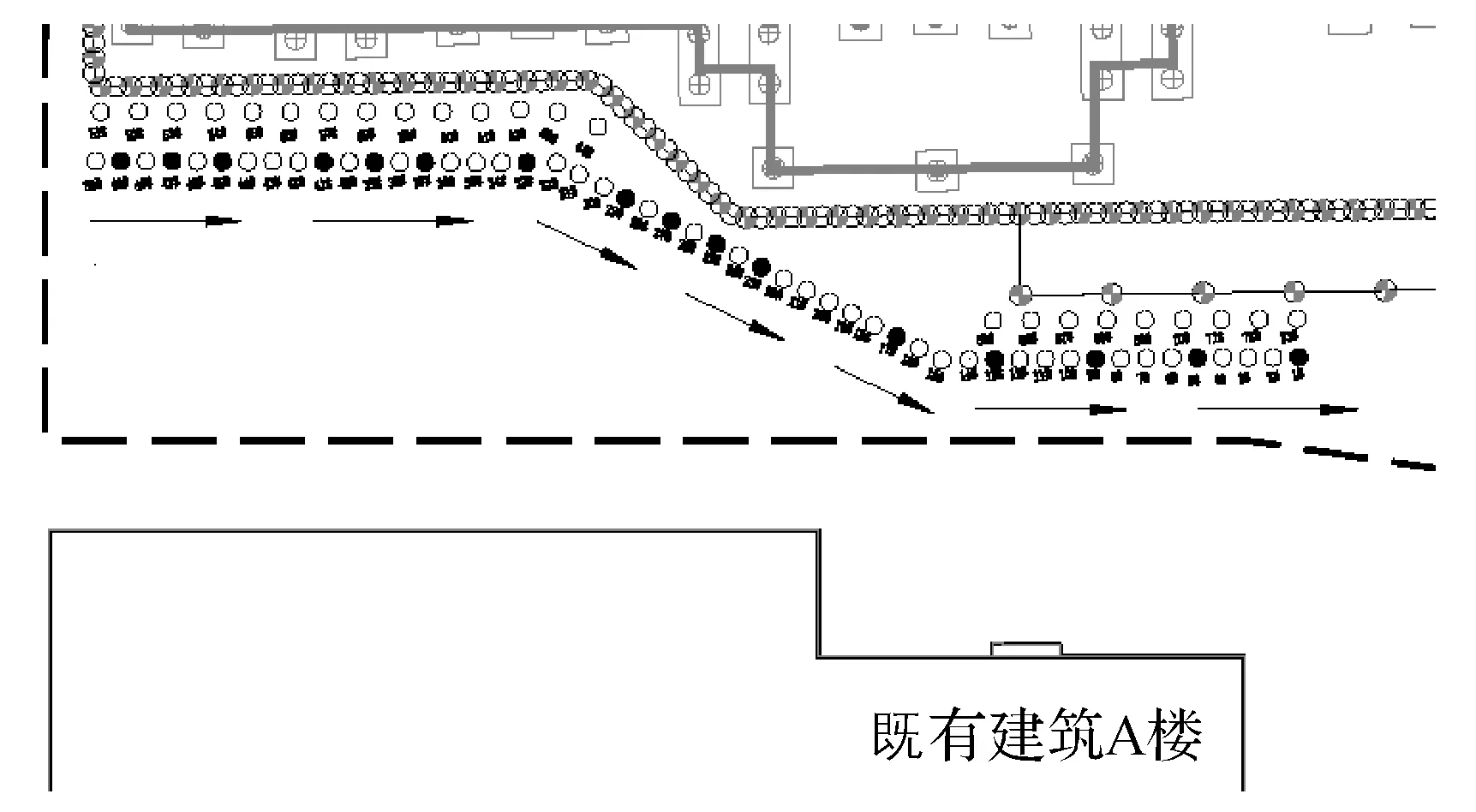

3.2 对既有建筑物A楼隔离保护方案

根据物探勘察结果,既有建筑物A楼北侧部分地下岩溶与拟建1#楼存在贯通,考虑1#楼尚有17根遇岩溶工程桩尚未施工,且前期已受岩溶塌陷土体扰动等因素影响,建议在拟建1#楼与既有建筑物A楼之间进行钻孔止水帷幕灌浆防水土流失隔离保护处理,按照一定间距系统布置钻孔进行充填、渗透、挤劈灌注,形成一道类似于地下连续墙、三轴水泥搅拌桩的封闭隔离体,切断两者间的地下水力联系,以期其对两者水力具有有效隔离效果,控制周边建筑沉降,同时降低对后期桩基施工的不利影响。

3.2.1 钻孔布置

根据既有建筑物A楼岩溶物探及补勘结果,综合考虑未施工工程桩分布及202#桩岩溶塌陷扰动影响范围,确定隔离注浆钻孔布置如下:

1)布孔位置:钻孔布置于用地红线以内、基坑围护桩外侧,与既有建筑物A楼平行向布置。

2)布孔范围:既有建筑物A楼东、西侧跨度范围内。

3)布孔方式:1#楼工程桩未施工区域及 202#桩塌陷扰动影响区内,钻孔呈双排布置,外排钻孔间距1 m,内排间距 1.5 m,排间距 1.5 m。其余呈单排布置,钻孔间距1 m。共计布置注浆钻孔73孔。见图7。

图7 1#楼灌浆隔离孔位布置示意

4)布孔深度:隔离保护注浆处理以上部松软覆盖层及土岩接触带为主,钻孔孔深以进入中风化灰岩1 m 为终孔原则。如进基岩1 m 内钻穿岩溶,则对所遇第1个溶洞空腔进行灌浆处理,预计平均孔深在20~25 m范围内。

3.2.2 注浆工艺选择

本工程场地上覆土层主要为填土、稍密状圆砾及含砾粉质黏土等,下部岩溶基本为流塑状粉质黏土半充填,前期勘察钻探过程中,钻孔漏浆较严重。考虑常规的充填及劈裂灌浆工艺存在的劈裂跑浆与压力受限等技术问题,为确保防渗加固灌浆隔离处理[3]的有效性,采用一种自上而下、钻灌一体冲挤灌浆工艺。该工艺是一种较为新型的灌浆工法,该工艺钻孔采用一种特制的螺旋管或长圆管组成的高压冲挤灌浆钻具,用灌浆液作为钻孔冲洗液,简便快捷、浆材可控,灌浆均一、经济环保。

自上而下钻孔灌浆遇到溶洞后,先对溶洞空腔进行控制性充填灌浆,而后分段对溶洞软弱充填物进行钻灌一体冲挤灌浆[4]。

3.2.3 浆液材料与配比

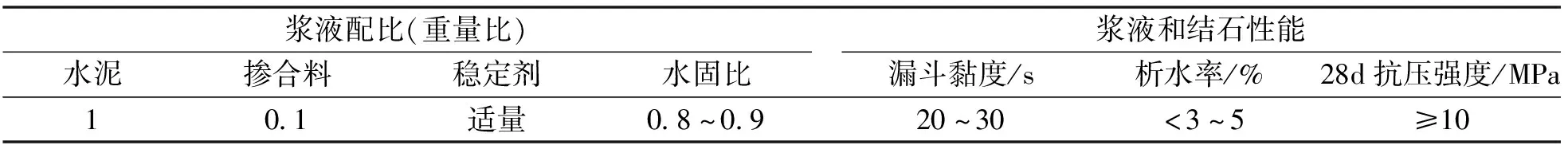

1)上部覆盖层钻灌一体采用水泥稳定浆液,其配比性能见表1。水泥采用强度等级不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥,浆液中可掺入速凝剂、减水剂、稳定剂等外加剂,最优掺加量通过现场灌浆试验确定。

表1 覆盖层水泥稳定浆液配比性能

2)溶洞充填挤密与冲挤灌浆处理材料采用一种水下不分散膏状浆液,其配比性能见表2,它的基本特征是膏浆的剪切屈服强度值大于其本身重力的影响。水下不分散膏浆具有良好的抗水流冲释性能和自堆积性能,适用于特别松散架空的岩土体或岩溶充填灌浆,采用速凝水泥膏浆有利于动水条件下缩短和控制膏浆的凝结时间,节省灌浆材料和时间。

表2 溶洞水下不分散膏状浆液配比性能

3.2.4 现场施工工艺

钻灌一体冲挤灌浆工艺流程如下:钻灌开孔→安放孔口管→安装孔口封闭器→下入与连接冲挤钻灌机具→ 覆盖层采用水泥稳定浆液自上而下钻灌一体冲挤灌浆→入岩1 m→如遇岩溶采用水泥膏浆充填挤密与冲挤灌浆[5]→全孔处理结束后自下而上回填灌浆。

灌浆施工步骤:

1)钻孔顺序总体上由西向东,先灌注覆盖层较厚的部位,遇溶洞优先进行充填灌浆。

2)灌浆孔造孔采用回转钻进成孔工艺,减少对地下岩层的扰动。

3)根据钻灌孔规格配置密封高压冲挤灌浆头,钻灌采用灌浆液作为冲洗液, 通过灌浆泵向孔底进行脉冲式压浆[6],在密封高压冲挤灌浆头作用下,进行钻灌一体,自上而下对地层进行高压冲挤灌浆,灌浆液同时兼顾排渣与钻孔护壁。

4)钻灌速度为10~20 cm/min,灌浆有效压力控制在1.5 MPa;单孔灌浆结束后,进行孔内充填封孔灌浆,遇孔内承压水时,采用孔口屏浆和闭浆处理。遇松散或架空地层钻灌难以起压时,原位采用浓浆或膏浆进行充填与低压挤密灌注,起压后再按照步骤3进行钻灌一体、自上而下、高压冲挤灌浆。

5)灌浆液为普通水泥浆液或水泥黏土稳定浆液;水泥黏土稳定浆液的水固质量比为0.7∶1~1∶1,且浆液析水率小于5%的普通水泥浆液或水泥黏土浆液。

6)浓浆为水固质量比小于0.5∶1的普通水泥浆液或水泥黏土浆液;膏浆为普通水泥浆液或水泥黏土浆液掺加复合材料,形成的一种膏状样浆体,在溶洞区与覆盖层的空洞区灌浆料掺入细砂,增强灌浆材料的胶结强度。

7)覆盖层钻孔孔径89 mm,灌浆浆液配比与性能按表1进行,基岩钻孔孔径 75 mm,岩溶冲挤灌浆采用浆液配比与性能按表2进行。

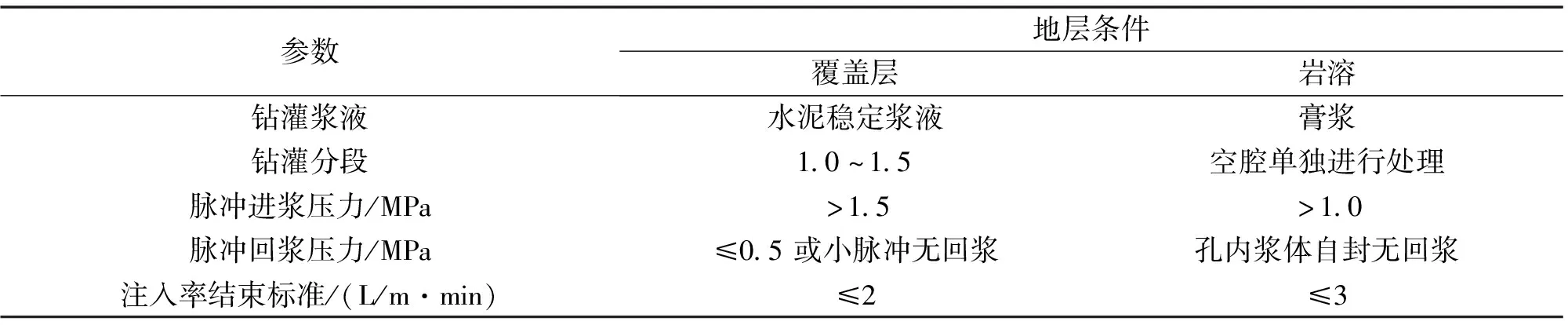

8)钻灌过程中按照表3控制参数要求调控脉冲进浆压力与脉冲回浆压力,通过进浆压力调控装置调控脉冲进浆压力大于或等于设计脉冲进浆压力,通过回浆压力调控装置调控脉冲回浆压力等于设计脉冲回浆压力。

表3 钻灌一体冲挤灌浆施工技术参数控制

9)覆盖层采用分段钻灌,每一个钻灌段钻孔完成后继续进行段内上下回转冲挤灌浆;每个钻灌段结束控制标准为:钻灌段冲挤灌浆达到设计规定的脉冲进浆压力与脉冲回浆压力,满足注入率结束标准。

10)钻灌一体过程中遇到溶洞后,先对溶洞空腔进行控制性充填灌浆, 而后分段对溶洞软弱充填物进行钻灌一体冲挤灌浆。溶洞灌浆结束控制标准为:溶洞冲挤灌浆达到设计规定的脉冲进浆压力与脉冲回浆压力,满足注入率结束标准。

11)全孔段钻灌一体冲挤灌浆结束后,采用0.5∶1水泥浓浆进行全孔段机械回填灌浆。

3.2.5 隔离灌浆效果验证检查

1)隔离灌浆结束后,可采用钻芯法对灌浆效果进行验证检查,检查孔布置在距钻孔中心 0.5 m 处,共布置总数的10%作为验证检查孔。

2)检查孔钻孔岩样采取率>80%,表明灌浆达到预期效果。

4 效果与结论

通过在既有建筑物A楼与拟建1#楼之间的钻灌一体冲挤灌浆,设置了一道防渗、加固灌浆隔离体,切断两者间地下水力联系,控制周边建筑沉降,降低对后期桩基施工不利影响。目前该工程地下桩基和地下工程全部顺利完成,通过对周边既有建筑沉降变形观测,后续施工变形极小,为整个项目顺利推进发挥了很好的效果。

比较常规灌浆工艺,钻灌一体冲挤灌浆工艺应用过程中简便快捷、浆材可控、灌浆均一、经济环保。在保证本灌浆隔离体在不受到侧向应力的情况下,适用于场地狭小且建筑市政设施密集的区域,避免了传统咬合桩和三轴搅拌桩等围护体系需要大型机械及施工工艺受熔岩地层影响较大的施工方法;可有效防止地下水力变化引起的沉降,值得借鉴和推广。