优化学习活动设计,发展化学学科核心素养

◎ 周 峰

在“从自来水到天然水”一课的多次备课、上课和研讨中,笔者对活动设计有了些许认识和感悟。本文通过对部分活动的分析和解读,梳理活动设计的一些策略,期望能为落实学科核心素养的教学提供思路。

一、基于真实情境创设活动,提升学生的探究能力

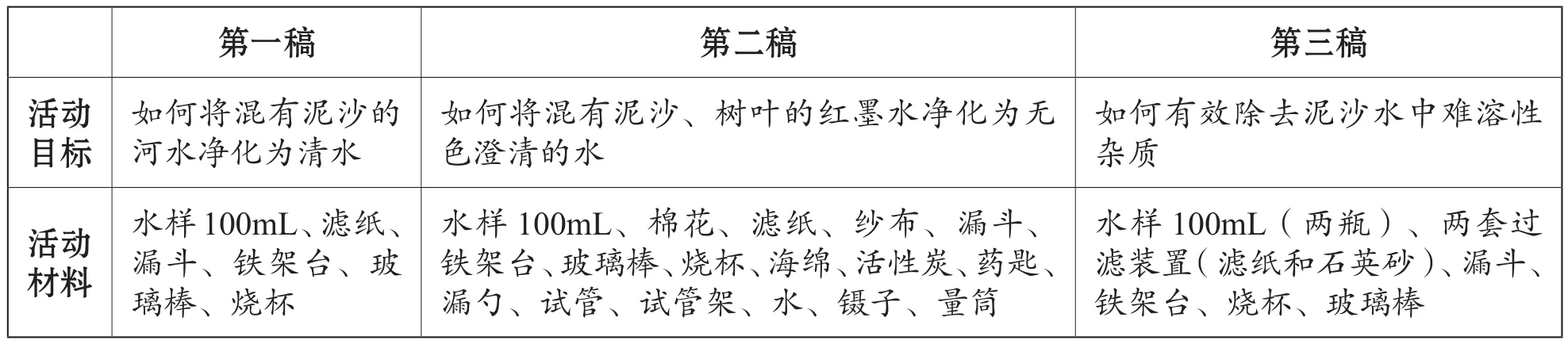

化学学科提倡“在活动中发展学科核心素养”,对“活动”的界定是指以学生为主体的实践性、体验性活动,并能够促进学生的深度学习。根据这个界定,活动的目的不是仅仅让学生会动手操作,更重要的应该是能引发学生的思维发展,提高学生的探究能力,形成学科核心素养。那么,什么知识内容需要用“引发思维发展”的活动去呈现?心理学告诉我们,新知是在对旧知的同化与顺应中产生的,学生在应用旧知解决新问题时,就能发展思维。仔细分析本节课内容的学情,笔者发现在学习本节课教学内容之前,学生已学习了粗盐提纯实验,知道过滤能除去难溶性物质,会进行过滤操作;但本节课内容中的絮凝反应和明矾、沉淀处理等对于学生而言都是新概念,学生前期学习无任何储备。学生的认知未知处,就为认知发展提供了可能。因此,我们的活动设计初衷就是创设能让学生在真实情境中“自然遭遇”到困惑的活动,然后在解决困惑的活动中形成新知。有鉴于此,我们设计了“浑水变清水”的活动。经过多次试讲反馈,活动的内容过程主要经历了两次大变化,具体内容见表1。

教学实施过程中,第一稿的学习活动就相当于学生复习过滤实验操作,只是起到了巩固正确实验操作技能的目的,重在技能巩固训练。第二稿的活动材料中增加了水样中杂质的种类,不仅有泥沙,也有悬浮物(如树叶),还添加了颜色;对应的过滤材料中增加了漏勺、镊子、活性炭等。第二稿教学实施时,学生的活动时间明显增长,不同组的活动效率也因为选择不同的过滤材料而明显不同,活动后的交流内容也明显丰富了,主要聚焦在对不同的杂质可以选择不同的过滤材料。用漏勺舀树叶,用镊子夹大颗粒杂质,用棉花吸颜色等,这些体验感受基本还是学生生活经验的重复。学生根本没有产生“困惑”,也无法与本节课的难点如絮凝反应、沉淀处理建立联系,因此没有获得有价值的思考或思维的提升发展。在反思研讨中,我们意识到前两稿的活动体现出的学生探究能力要素主要是进行实验,即利用“过滤”或类似经验进行实验操作,教师主要关注学生“过滤”实验操作是否正确,这类活动无法达成激活学生思维的目标。而第三稿设计的活动是将学生的学习与社会生活联系起来,让学生面对实际现象,发现真实问题,自主探寻研究,解决真问题。在此活动过程中,学生作为主体去挑战困难、主动积极地思考,能达成激活思维、提高探究能力的目标。活动的策略具体分析如下。

表1 “浑水变清水”活动的内容变化

(一)把生产情境转化为活动情境,生成挑战性任务

【活动一】除去样品水中难溶性杂质。

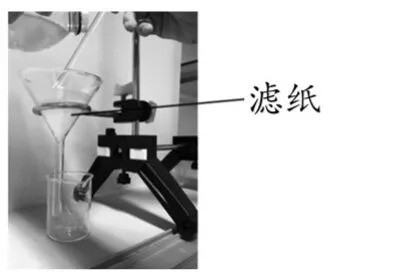

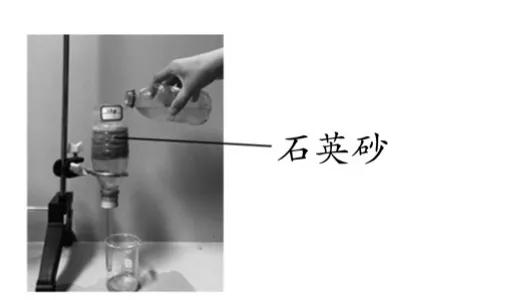

(1)实验用品:两瓶同一样品、两套过滤装置(滤纸和石英砂)、烧杯、玻璃棒。

(2)实验步骤:同时进行如下两个实验操作,分别如图1和图2所示。

(3)实验现象: 经 ___________ (填“石英砂”或“滤纸”) 过滤得快;经 ____________(填“石英砂”或“滤纸”)过滤的滤液更澄清。

图1 实验1

图2 实验2

基于以上现象分析,我认为自来水厂会选择 ____________(填“滤纸”或“石英砂”)为过滤材料。

该活动中没有被刻意、人为地加入很多类似树叶等杂质的“假浊水”情境,而是把自来水厂用石英砂的过滤情境转化为实验情境。面对活动中实验1和实验2的不同现象,学生会纠结选滤纸还是选石英砂作为自来水厂的过滤材料,过滤的目标是要“快速”还是要“清澈”。这些问题自然引发了学生的思维冲突,有些学生会思考是否要考虑生产成本和生产效率等问题。学生基于不同的思维广度或深度,会产生不同的选择结果。最终,教师引导学生要从不同角度思考社会生产生活中的实际问题,丰富学生对社会生活实际问题的认识思路。整个活动过程中体现的探究能力要素不仅仅是进行实验,更重要的探究能力要素是基于活动中的实验现象提出问题的能力。

产生认知冲突是形成挑战性任务的契机。基于用石英砂过滤的水是浑浊的情况,教师提出挑战性的任务——在实际自来水生产过程中,如何操作才能使石英砂过滤后的水是清澈的?

(二)把活动经验提炼为科学认识,迁移出解决挑战性任务的思路

在上述活动中,学生有进行实验的操作过程,但更重要的是经历观察与思考相结合的探究过程。学生发现滤纸和石英砂的过滤效果有差异:石英砂过滤速度快,滤纸过滤速度慢;石英砂过滤后滤液浑浊,滤纸过滤后滤液清澈。教师引导学生应结合实验材料进行“证据与结论”的现象解释,需要进行材料间的对比和归纳,最终学生会加深对于过滤本质及滤液清浊的认识——取决于颗粒大小与过滤材料空隙大小的关系。两个实验对比活动把学生对过滤的生活经验提升为更清晰的科学知识,有助于学生后续形成“有效过滤”的思路:改变过滤材料孔隙或改变杂质颗粒大小。基于生活中淘米、泡茶等情境,学生不难理解可以改变过滤材料;但改变杂质颗粒大小则是学生的思维“盲区”,因为学生日常经验中没有办法把小颗粒变成大颗粒,生活经验限制了学生的思维,然而借助对“有效过滤”的科学认知,学生进行分析推理,思维会被打开:是否可以把杂质颗粒变大一些,这样就容易被石英砂截留住?

(三)把科学认知应用于新情境,构建新概念

基于有限的课堂时间,教师直接演示“同样的泥沙水中加入明矾后,再用石英砂过滤”实验,然后让学生根据实验现象,分析明矾的作用。面对石英砂过滤后清澈的滤液,学生将刚习得的“有效过滤”思路迁移应用于此处,就能推理猜测出明矾的作用可能是把颗粒聚在一起,使颗粒变大,就能被石英砂截留。联系前面的活动经验和认知,学生自然可以理解“净水剂”或“絮凝反应”这些新概念。新概念的出现,是学生在活动中悟出的,而不是由教师直接告知的。

教师结合社会生活的真实情境创设活动,产生真实问题,形成挑战性任务。以任务为驱动,学生完成知识学习,从而建立对社会问题的认识思路和方法。同时,学生能切实感受到物质性质在社会生产实践中的重要应用价值,感悟到化学与社会生活的相互关系,形成社会参与意识。

二、利用新仪器(材料)创设活动,提升学生思维层次

在自来水生产中,需要加入消毒剂进行杀菌消毒,这个内容学生容易接受,对消毒剂的要求是“适量”,这个知识点学生不容易主动想到。“定性与定量思想”是化学学科重要的思想方法,如何能让学生通过活动有所感悟,主动建立“定量”意识,自主发现消毒剂应该“适量”?我们设计了如下活动,具体内容见表2。

表2 建立“定量”意识活动设计

在第一稿的教学实施中,活动后很多学生认为TDS笔的数值是滤液中细菌数的表征,加入消毒剂后,TDS笔的数值变大了,为什么细菌数还变多了?这是因为TDS笔和显微镜两个仪器同时呈现,给学生造成了前后联系的混乱。在第二稿的教学中,把该活动拆解为两次活动,分次呈现显微镜和TDS笔,同时增加了一个“生活饮用水水质常规指标及限值”数据表,意在引导学生将实验数据和资料信息结合起来,构建对消毒剂的新认识。活动的策略具体分析如下。

(一)利用新仪器,丰富“可视化”证据

【活动二】 测定实验1中滤液消毒前后可溶性固体有多少。

(1)实验用品:上述实验1中滤液、加入消毒剂后滤液、TDS笔、蒸馏水、废液缸。

(2)数据记录:TDS_________ mg/L(消毒前);TDS_________ mg/L(消毒后)。

(3)实验结论:滤液_________ (填“消毒前”或“消毒后”)可溶性物质更多。

TDS笔可以测量水中溶解性固体的量,借助TDS笔的数值,让不可见的可溶物质显形。通过显微镜的观察,学生可以看见肉眼不可见的细菌。这些仪器的使用,使很多抽象的、不可见的物质变得可见、可描述或数据化。这个实验活动既丰富了学生的感性经验,又能引导学生关注技术材料的发展并学会运用新仪器收集证据,形成严谨求实的科学态度。

(二)利用信息冲突,反思实验过程

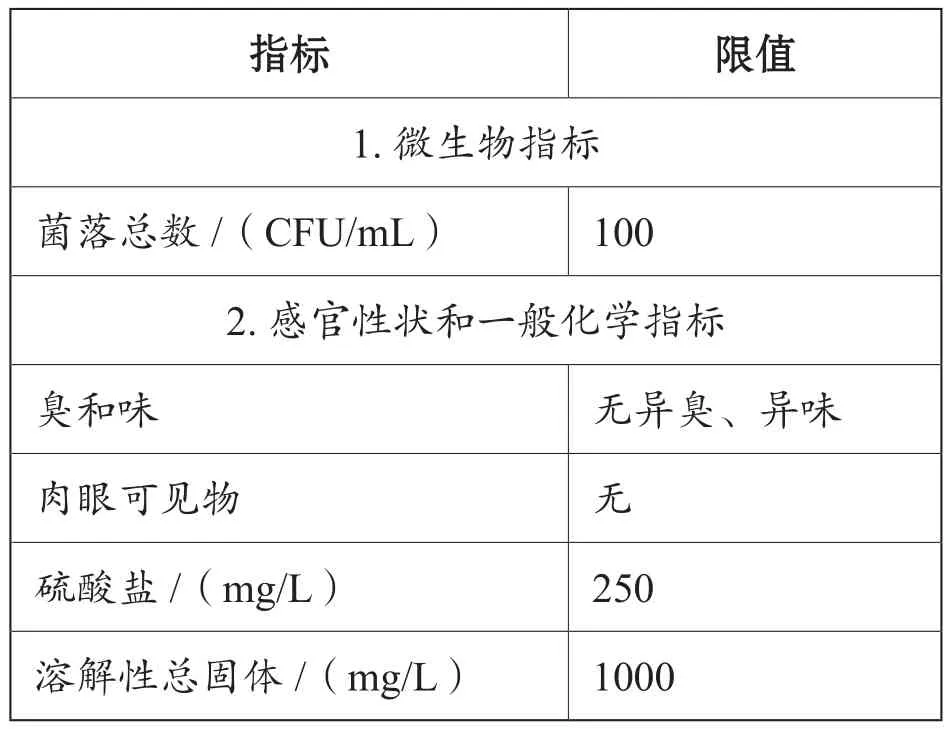

因为消毒剂能杀菌消毒,有的学生会认为消毒剂用得越多越好,而忽视消毒剂本身带入的问题。教师设计了“测定消毒剂使用前后两种溶液中的TDS值”活动,同时提供“生活饮用水水质常规指标及限值”数据表(部分数据见表3)。

活动后,学生发现消毒剂使用后的溶液中TDS值变大了,说明溶液中的可溶性物质增大了,如数值增加到一定值,就不能符合生活饮用水中可溶物的标准。把实验结果和资料信息联系起来思考,学生会主动对该实验过程进行质疑、批判与评价,进而能自主建构出科学合理的认识——要使用适量的消毒剂。活动后,教师提出问题:TDS值越小,水质越好吗?促使学生进一步对自来水的净化过程进行反思并结合水质标准提出改进或建议。

在该活动设计中,教师找到化学学习和社会生活结合的关键点,与时俱进,关注日常生活中仪器、材料的日新月异的变化,充分利用TDS笔开展活动,帮助学生建立科学合理的认识,拓展认识问题的角度,提升学生的思维品质。

表3 生活饮用水水质常规指标及限值(部分数据)

三、活动设计时需注意的问题

(一)活动目标一致化

“一致化”是指活动目标要与学习目标一致,活动不是简单地让学生进行“照单抓药”式的实验操作,不能为了“活动”而活动。教师要在分析学生学情和教学重难点的基础上,确定好学生的学习目标。设计活动时,活动目标要与学习目标一致,指向核心知识的产生,引发学生的思维。学生通过对活动内容的认知加工、概括归纳等思维过程,最终能达成学习目标。

(二)活动呈现多样化

活动中的规格要求、记录数据和学生分工等都应该明示给学生,可以通过课件或学案呈现这些要求。活动的开展过程不仅可以通过书面文字呈现,也可以通过图示呈现,尤其是对于现在的学生,学生读图的能力很强;要利用学生的多种阅读习惯,调动学生积极参与到活动中。本课例就是图示活动步骤,学生很容易对活动建立整体认识,从而高效、有序地开展活动。

(三)活动流程结构化

一节课有两三个活动时,把活动的顺序与知识内容的逻辑意义建立关联;在一个活动中,把活动目标和活动材料对应,有效引导学生有序地把活动过程与目标知识建立意义关联。充分发挥活动的功能价值,促使学生在经历和体验中,形成一定的批判思维和价值判断,自觉发展学科探究能力和学科思想。

活动设计还有很多内容需要我们进一步实践和研究,比如,还需要关注活动的整体设计,要关注单元活动的设计,关注活动中学生高阶思维的培养等。“在活动中发展核心素养”的教学需要教师不断地实践,在实践中改进,努力前行,最终实现以“活动”为载体,体现学科思想,形成“素养”能力,让学生在观察、思考、讨论、运用证据、分析现象的活动中获得解决问题的方法,让学生的心智在活动中得到发展。