试读九喜书法

文/谭 然

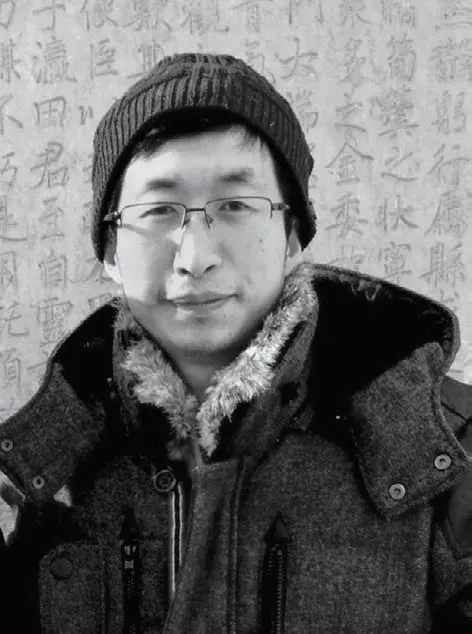

鲁九喜

祖籍山东,生于70 年代,南开大学毕业。金石学家,斋号养山堂、听风楼、后千甓亭。

喜读历代金石杂刻,长于鉴赏,于汉魏北朝金石刻辞尤为倾心。书法擅篆隶,篆字取法秦汉吉金古刻文字,又癖嗜《天发神谶碑》,所作奇崛生动,别具一格;隶则杂综汉隶及明清各家,温润典雅。又长于题跋,以乾嘉金石家为楷模,超迈时流,迥异今声。

著有《听风楼金石文字》。

十多年前刚开始玩博客,有时候写一点零碎文字,发几张涂鸦,一些朋友看到后批评指正,相互探讨。后来见面聊天,不觉引为同道,渐渐成为老朋友,九喜兄便是其中之一。我当时才二十出头,刚参加工作。兄则年过而立,早已是金石圈的名人。连接我们的共同爱好就是金石书法。我平时喜欢写写毛笔字,对碑帖拓本也有兴趣,但是始终徘徊门外,并不曾深入。自与九喜兄相交,所学所得,不尽一一。

九喜兄以金石书法名于世,仅我这十多年来所见,可谓真行篆隶诸体擅长,屏联卷轴各种形式都俱备。诸体之中又以篆隶最为出色,用融秦铸汉来形容,一点也不夸张。凡是看过他篆隶作品的人肯定都感叹他为什么能写那么多种体,每种又都写得那么好。因为从钟鼎、石鼓、诏版、莽量到明清近代流派,从东西二京的汉碑名品到山左河北的摩崖石刻,九喜兄无不博观约取,兼容并蓄。如果套用前人品诗之说,他的篆隶好有一比。学石经者似魏武帝,如幽燕老将,气韵沉雄;学天发神谶者似鲍明远,如饥鹰独出,奇矫无前;学莽量者似谢康乐,如东海扬帆,风日流丽;学魏晋残石者似陶彭泽,如绛云在霄,舒卷自如。这几十年来,新见到的各种出土资料,他都搜集整理,愿意尝试学习,所以无论大字题榜,还是小字题跋,每一种风格皆能运化自如,不杂他味。

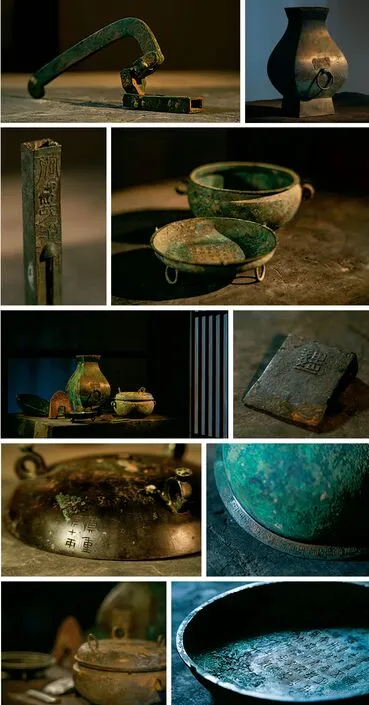

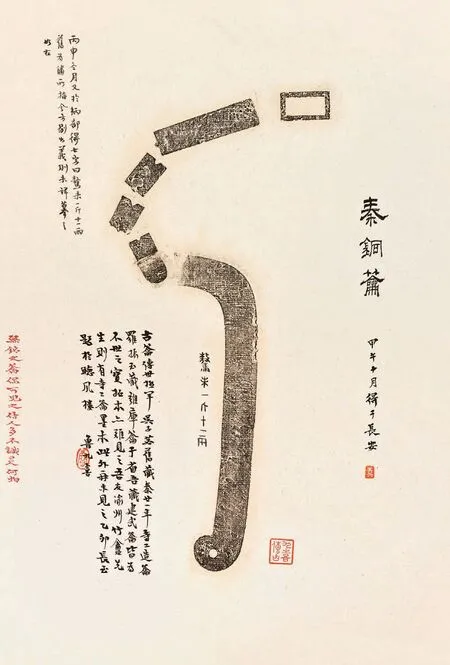

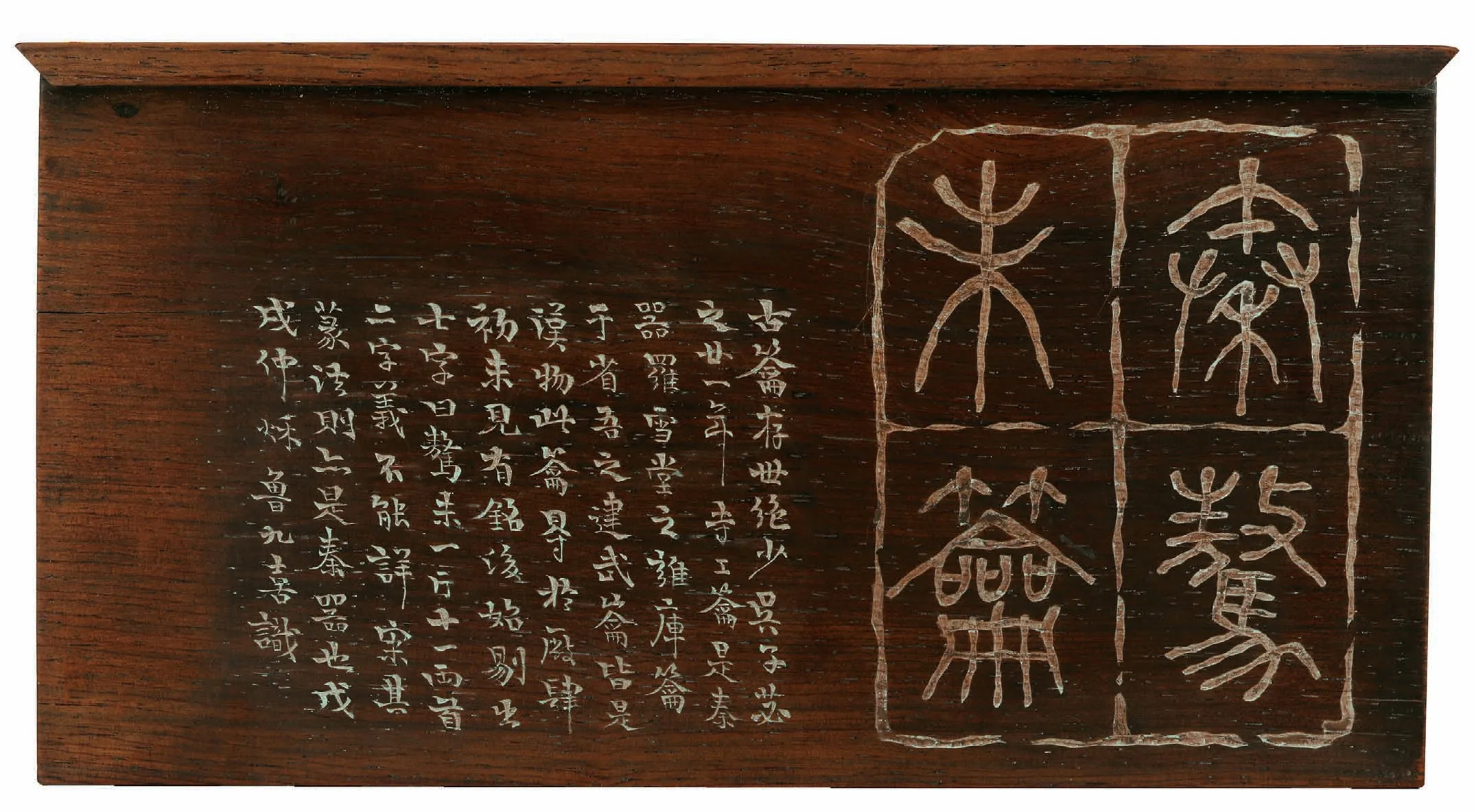

后千甓亭长物

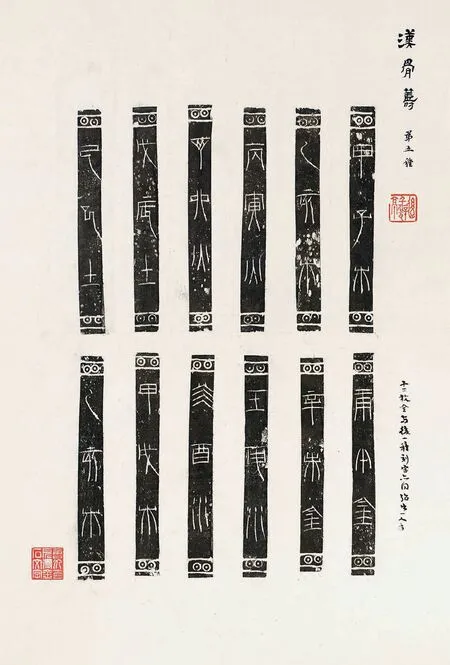

汉骨筹 36cm×17.5cm 纸本 2012年

篆隶之外,九喜兄写行楷也是书坛多面手。清代以来写篆隶的不可谓不多,但偏于篆隶者,行楷多有一种浓稠而化不开的感觉,往往被誉为有金石味。试看邓石如、伊秉绶、何绍基等诸大家,都是篆隶与行楷并重,篆隶之厚重与行楷之流美相辅相成。九喜兄写行楷,下笔迅疾,信手而往。灵动潇洒之中自然而然带出篆隶的古拙笔意,岂是描头画角、刻意追求金石味者可以想见?所以雅俗之判,立见于此。

秦骜未铜籥 36cm×17.5cm 纸本 2016年

前辈书家中以楷法见长者,我素来钦仰顾起潜、启元白二先生。巧的是二老给各类出版物的题签又都有专门结集,这恐怕在现当代书家中难见第三例。不料后生晚辈之中,今又有九喜兄踵其武。他给中华书局等各处的题签,数年以来所积已逾百种,大多为古籍文献、艺术考古之类,配上设计素雅的封面,无疑是书籍中一道亮丽的风景。题签虽只有寥寥数字,却难得排布安稳,撇捺点画不须剑拔弩张,不强调个人风格,也不像书法作品那样有整篇的章法布局来保驾护航。大大方方,浩浩落落是最简单,却也最难。我有时在书店里见到心仪的书册,抽出一看,是九喜题签,便会不自觉地拿在手上欣赏,再细读其中的文史内容,每每觉得相得益彰。

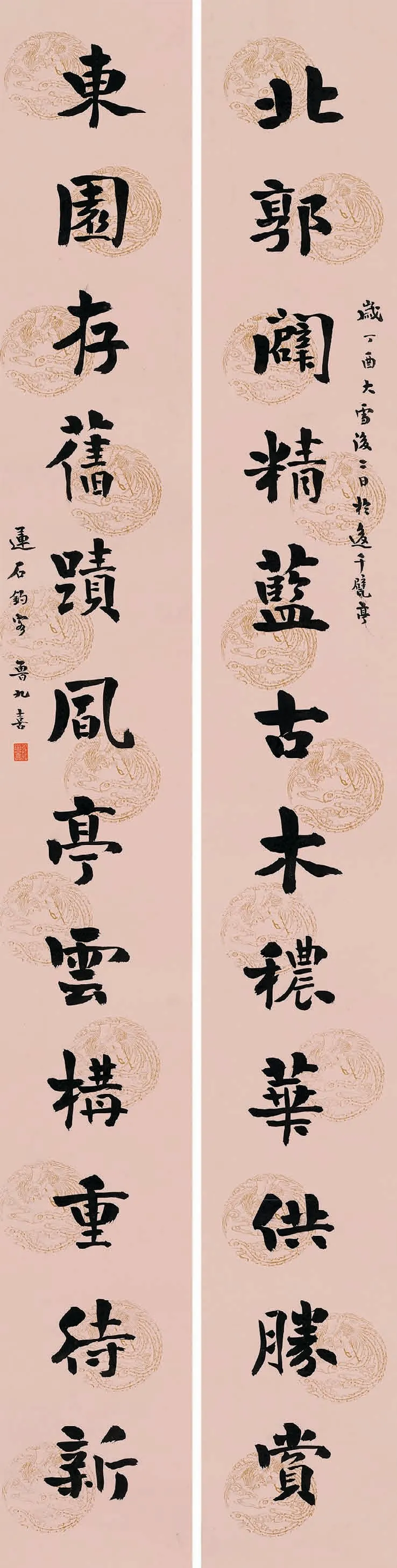

楷书十二言联 136cm×23cm 2016年

后千甓亭长物

九喜兄自己癖于金石,收藏了许多实物,寸金片石,只要铭有一二文字的,不远千里,他都要不辞劳苦地去访寻,砖石陶金都在他宝爱之列。而他为人又丝毫没有那种保守的态度,我想凡是到过听风楼头的朋友,肯定都把玩过那些带有铭文的器物,眼看着平时只能在博物馆里陈列的东西真实地拿在自己手里,那种感觉绝不是翻看几张拓片可以同日而语的,更遑论印刷字帖,或者电子图片。所以我时时在朋友圈里看到有外地同好进京,把登楼访谒作为此行的必备打卡项目,其心情自然可以理解。

访古之余,他更手施毡蜡,当年订交之初,就承其厚爱,赠我拓本多种。好几次见面,他都从大信封或者文件夹里,抽出几张拓片,一边递给我一边说多指教。打开一看,每一纸上的题识,小楷温润,完全是承袭唐人,和今天的面貌略有不同,可知能者无所不能。网络上还能看到九喜兄大量的题跋书法,细读跋文,短的三五句,讲明一事一理,长的洋洋千百字,或考碑证史,或详论字体。文字清通雅驯,不让前贤。读者一定讶然以为九喜兄是中文古汉语专业出身,殊不知他大学读的是外文系。由此便能想到他在背后默默所下的功夫有多深,才能做到今天这样的“宝藏男孩” “斜杠青年”。也让我们知道除了把字练好写熟,“功夫在诗外”是多么重要,写字不难在精工,而难在脱俗。盖木有本,水有源,九喜兄正是吸收了这么多的养料,才把书法这棵大树滋养得如此强壮。

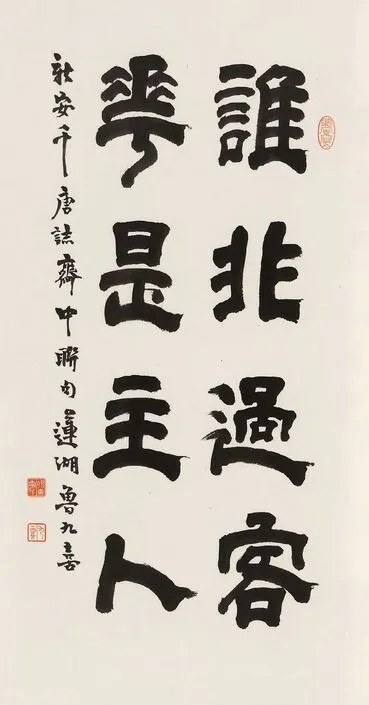

谁非过客 花是主人 72cm×32cm 纸本 2017年

汉尚方故治器 36cm×17.5cm 2014年

近几年我不长住北京,和九喜兄未必常见面,有时候朋友攒局,大家聚会,便能看九喜兄当面挥毫,擘窠大字、蝇头小楷都沉着痛快。写的那么随意又那么熨帖,真是又快又好,毛笔在他手中如同一件好用的兵器,指哪打哪,无往不利。他在听风楼上写字,用具皆随意,甚至可以说是有点邋遢,书桌书架都是一派凌乱美,印章也随处放。他就像一位魔术师,笔墨纸砚是道具,最后经他妙手写出来像是一番幻化,结字用笔,章法布局总令人寻味无尽。可知“无意于意乃佳”这句话,也绝不是所谓的写两笔学者字,拿所谓的文人字文人画来蒙人的那一套。

有人请他约朋友题跋,他几次约我同题,并不以为我是外行。我若推辞,他必定用肯定的口气来鼓励我,一边戏谑说着一边就钦定下来。对我而言,不过是多写几行字,给自己增加一个锻炼的机会而已。而九喜兄明明是提携我的意思,事后还要酬以丰厚的润金。他于金石书法之外,余事喜欢垂钓,春、夏、秋三季常常整天泡在莲池湖畔,秋后见面时,他已经晒得四肢面目全部黝黑,仍乐此不疲,可见他对此痴迷之深,因而别署“莲湖钓客”,合之以前的别号如“雪樵”“胶东布衣”,简直渔樵耕读都全了。有段时间他还署号“孚堂”,问他来由,他说“一切都是浮云”。

九喜兄善饮,在朋辈中也是出名的,聚会上看他开怀痛饮,小杯大斗来者不拒,杯酒之后徐徐长谈,家事国事天下事,不能辨其是真醉佯醉矣。