腹腔镜下中线入路右半结肠完整系膜切除术对右半结肠癌患者术后胃肠功能及并发症的影响

河南省南阳市第二人民医院(473000)占克松

右半结肠癌是消化系统常见恶性病变,目前仍以外科手术为主要治疗手段,且既往临床多采取开腹手术,该术式直视下进行手术操作,效果肯定,但对机体损伤大,不利于术后康复[1]。近年来腹腔镜术式逐渐成为结肠癌主要治疗术式,但传统入路术式涉及脏器较多,且解剖标志及层次稳定性不佳,导致治疗风险较大,而中间入路术式则能有效避开脏器实施相关操作,保证手术治疗安全性[2]。本研究选取我院右半结肠癌患者102例,探讨腹腔镜下中线入路右半结肠完整系膜切除术应用价值。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院右半结肠癌患者102例(2017年11月~2019年2月),随机数字表法分组,各51例。对照组男34例,女17例;年龄41~66岁,平均(53.10±4.93)岁;临床分期:Ⅰ期6例,Ⅱ期26例,Ⅲa期19例。研究组男36例,女15例;年龄49~69岁,平均(53.71±5.13)岁;临床分期:Ⅰ期8例,Ⅱ期25例,Ⅲa期18例。研究经医院伦理委员会审核批准,且两组基线资料均衡可比(P>0.05)。所有患者自愿签署知情同意书。

1.2 方法 研究组行腔镜右半结肠完整系膜切除术:全麻,取平卧位,于脐下端穿刺置入腹腔镜建立观察孔,耻骨及脐联合中点穿刺、麦氏点分别穿刺建立手术操作孔,另于肋弓下0.5cm位置与左锁骨及反麦氏点连线中点穿刺建立2个操作孔;腹腔镜辅助下探查病变具体情况,以明确病灶及其与周围组织关系,确定手术范围,回结肠血管蒂向右腹侧牵拉,剖开肠系膜,进入Toldts间隙,离断结肠系膜根处回结肠血管,并游离结肠系膜,后离断结肠动静脉,自腹后壁游离横结肠近端、结肠肝曲、回盲部、升结肠,剑突与脐连线中点作一切口,放置保护套,横结肠及升结肠予以闭合处理,肠管送回腹腔,生理盐水冲洗手术区域,放置引流管,关闭操作孔与观察孔,术毕。对照组行开腹手术:开腹进入腹腔,直视下探查病变情况,明确病灶及其与周围组织关系,结扎处理肿瘤近端血管,游离血管并分离肠管,切除病灶与坏死肠管,行淋巴结清扫,结扎处理肠系膜下动脉起源,切除肠管(确保远近切缘≥10cm),重建肠道。

1.3 观察指标 ①统计两组胃肠功能恢复用时,包括肠鸣音恢复时间、肛门排气时间、肛门排便时间。②统计对比两组术后并发症发生率。

1.4 统计学方法 通过SPSS25.0对数据进行分析,计量资料采取(±s)表示,t检验,计数资料采取n(%)表示,χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

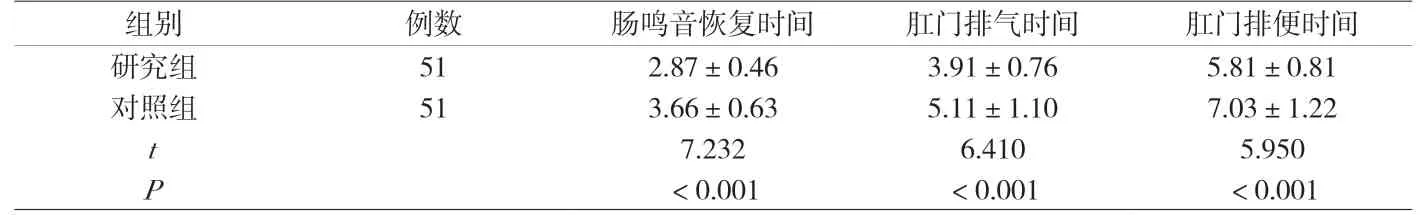

2.1 胃肠功能恢复用时 研究组胃肠功能(肠鸣音、肛门排气及排便)恢复时间短于对照组(P<0.05)。见附表。

附表 两组胃肠功能恢复用时比较(±s,d)

附表 两组胃肠功能恢复用时比较(±s,d)

组别 例数 肠鸣音恢复时间肛门排气时间肛门排便时间研究组512.87±0.46 3.91±0.76 5.81±0.81对照组513.66±0.63 5.11±1.10 7.03±1.22 t 7.232 6.410 5.950 P<0.001<0.001<0.001

2.2 并发症 研究组并发症发生率为9.80%,低于对照组的25.49%,有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

结肠癌术后极易因麻醉及手术操作刺激致使胃肠道动力变化、炎性应激反应、胃肠道激素分泌异常、自身神经兴奋性减弱等造成胃肠功能障碍,以致出现腹胀腹痛、肠梗阻等,不利于术后疾病良好转归。而本研究中,研究组胃肠功能恢复用时短于对照组,且并发症发生率低于对照组(P<0.05),提示给予右半结肠癌腹腔镜右半结肠完整系膜切除术治疗,利于术后胃肠功能早期康复,且并发症发生率低,安全性较高。其主要原因在于该术式可经腔镜放大作用精准辨别细小血管、检出病灶,减少误伤,保证治疗有效性及安全性,促使术后机体功能早期康复。

综上所述,腹腔镜右半结肠完整系膜切除术治疗右半结肠癌,安全、有效,可促进患者术后胃肠功能早期康复,且有利于降低并发症发生风险。