理论、模式与路径:发展性教师评价研究的现状与发展趋势

洪世林,高 科

(中山市教师进修学院,广东中山,548203)

发展性教师评价的理念和方法引入国内已经二十多年了,引起了学界持续的关注和讨论。然而,奖惩性教师评价依然是学校首选的评价方式,虽然有研究表明其在推进教师专业发展上的效果并不显著。[1]教师评价似乎陷入一种困境:学界推崇的方法始终无法落地,而现有方法又处于“边际效应递减”状态。

如何破解这个两难处境,学界也有研究,那就是不再理想主义式地用发展性教师评价替代奖惩性教师评价,而是走实用主义路线,将二者结合起来。[2]从现实看,这一妥协方案并没有让教师评价逐步走向科学化、专业化、易操作化,反而在二者的融合中,消解了发展性评价应有的价值。奖惩性评价方法凭借政策支持和易操作的特点,在实际评价中占据着主导地位,而发展性评价依然只活跃在论文、期刊、学者的呼吁中,处于重复论说或自说自话的状态。因此,本文通过梳理近二十年有关教师评价的研究,分析影响发展性教师评价的关键性因素,探索其可行性的路径和模式。

一、教师评价理论的发展及其评价指向

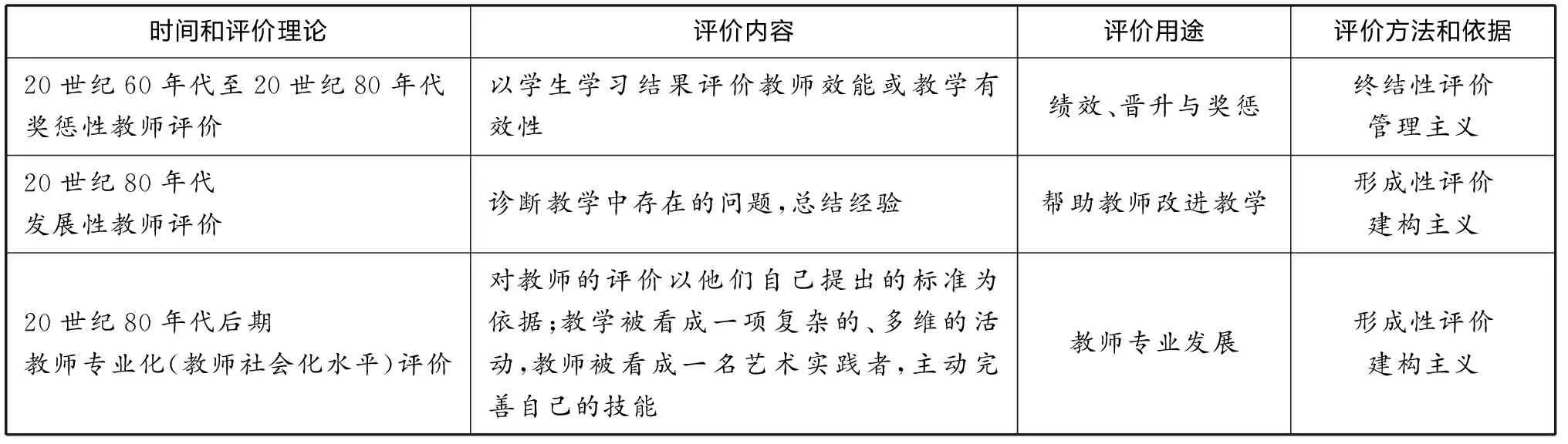

不同的教师评价方法和指向,背后都有不同的评价理论作为学理支撑,并提供不同的价值预设。目前,教育评价共有四种价值取向:测量、描述、判断和心理建构。枯巴和林肯认为,前三种教育评价存在“对价值多元化的排斥、管理主义倾向和对已有科学范式的过渡推崇”的问题,而第四代评价则强调以“回应”评价利益相关方为评价出发点,以“协商”为途径达成共同“心理建构”,构成了“回应—协商—共识”的路径,主张通过价值协商,使评价活动建立在共同接受的教育价值基础上。[3]教育评价理论的不断更新迭代,投射到教师评价领域,逐步发展出三种教师评价理论和方法。[4](表1)

表1 三种教师评价理论和方法比较

教师评价理论与方法和教育评价理论与方法是相适应的。奖惩性教师评价对应的是以测量和描述为价值取向的教育评价,发展性教师评价对应的是以判断为价值取向的教育评价,而教师社会化水平评价是以心理建构为价值取向的教育评价。前两种通过外在测量、描述、诊断,促进教师专业学习,而心理建构则主要通过“回应—协商—共识”,激活教师内在的专业自主性,产生对职业的内在认同,外在规范对教师职业的认知与教师自身对教师职业的认知相统一。

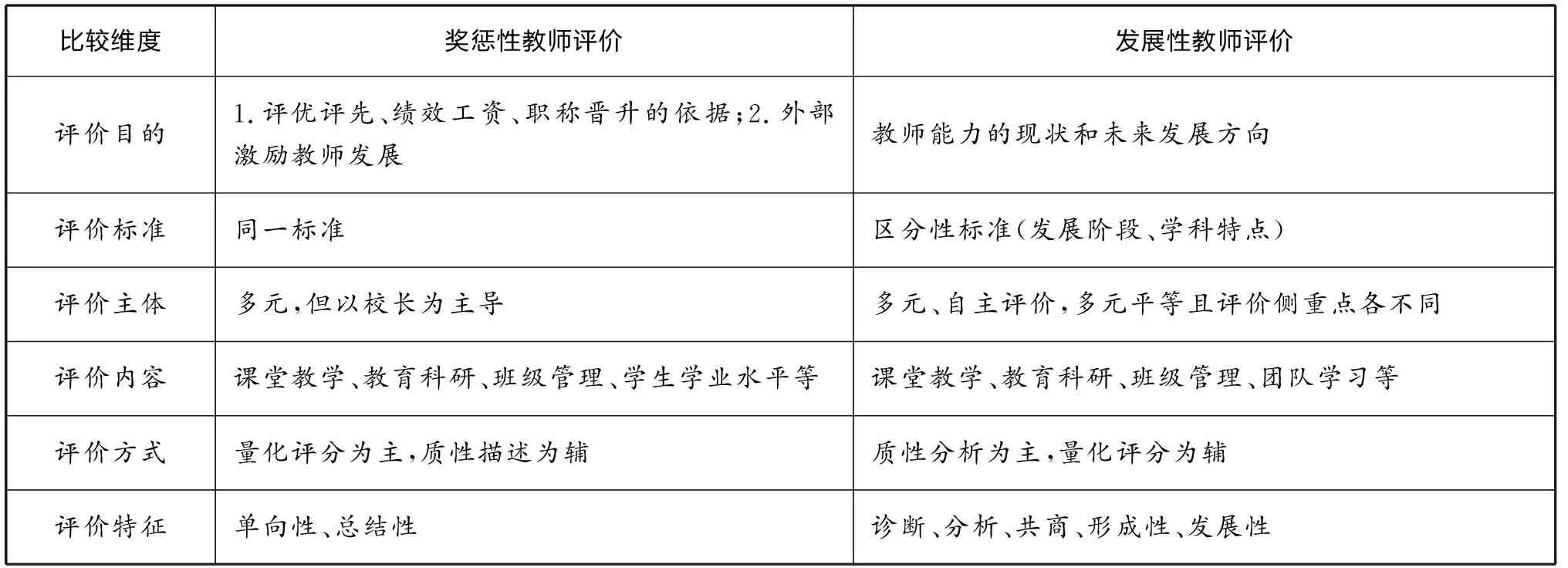

进一步分析发现,这三种教师评价方式可以看成教师评价的过去式、现在式和未来式,现阶段正处在从教师评价的过去式过渡到现在式的过程中,教师评价的未来式作为一种理想模型,以一种反思标杆而存在。本文再次对奖惩性教师评价与发展性教师评价进行多维度的比较,以便更好地引导当下教师评价方式的更新。(表2)

表2 奖惩性教师评价与发展性教师评价比较

通过比较可知,教师评价目的将直接影响着评价标准、评价内容、评价方式、评价主体等维度的设置。从专业角度来看,发展性教师评价的科学性似乎更强。但奖惩性教师评价依托绩效考核政策,不断完善和巩固其现实“合法性”,同时在不断借助学界研究增加其学理“合法性”。比如,教师胜任力研究,越来越注重教师胜任力与绩效关系的实证研究。[5]在一定程度上,这些都强化了奖惩性教师评价在教师评价领域的地位和作用。与此同时,发展性教师评价方法也在不断借助新的研究强化自己的合理性。区分性教师评价制度的探索以及教师增权赋能研究,进一步为发展性教师评价的落地探索新的路径。

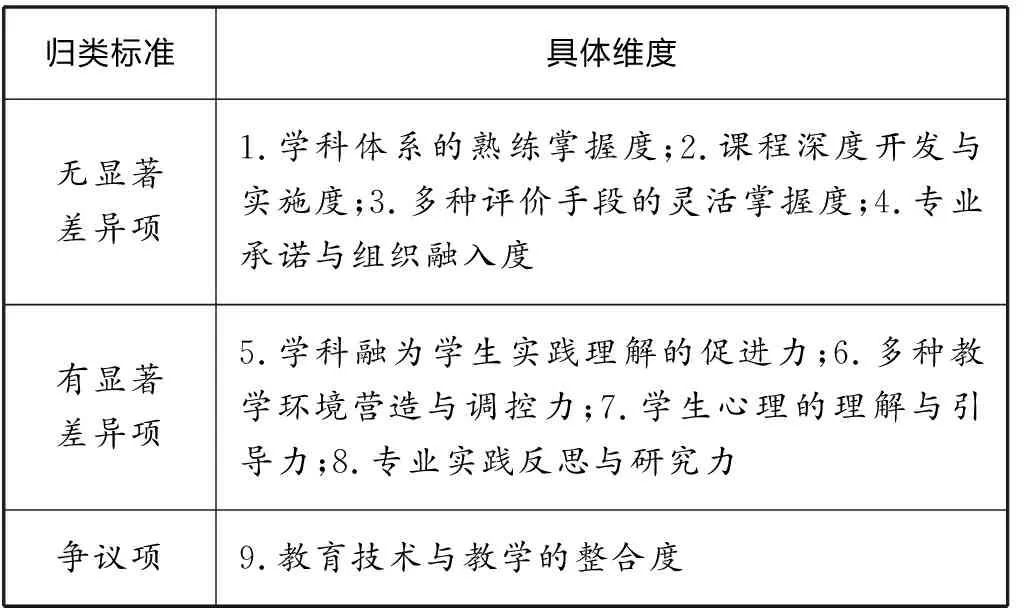

二、教师评价的多种模式及其操作路径

在多种教师评价理论的影响下,教师评价研究者建构了多种教师评价模型。有研究者对绩效考核进行了一定范围的调查研究,并总结出三种主要绩效考核模式:内部等级评定模式、360度综合评价模式、360度分类评价模式。[6]也有研究者提出教师胜任能力基本结构应含有九大维度。[7](表3)

表3 教师胜任能力九大维度

绩效考核评价和胜任能力评价都可以纳入奖惩性教师评价。虽然胜任能力看似对教师能力结构进行了细分,但其最终指向还是学生学业表现与教师能力之间的实质关联,并对教师作出“一般教师”和“绩优教师”的区分。

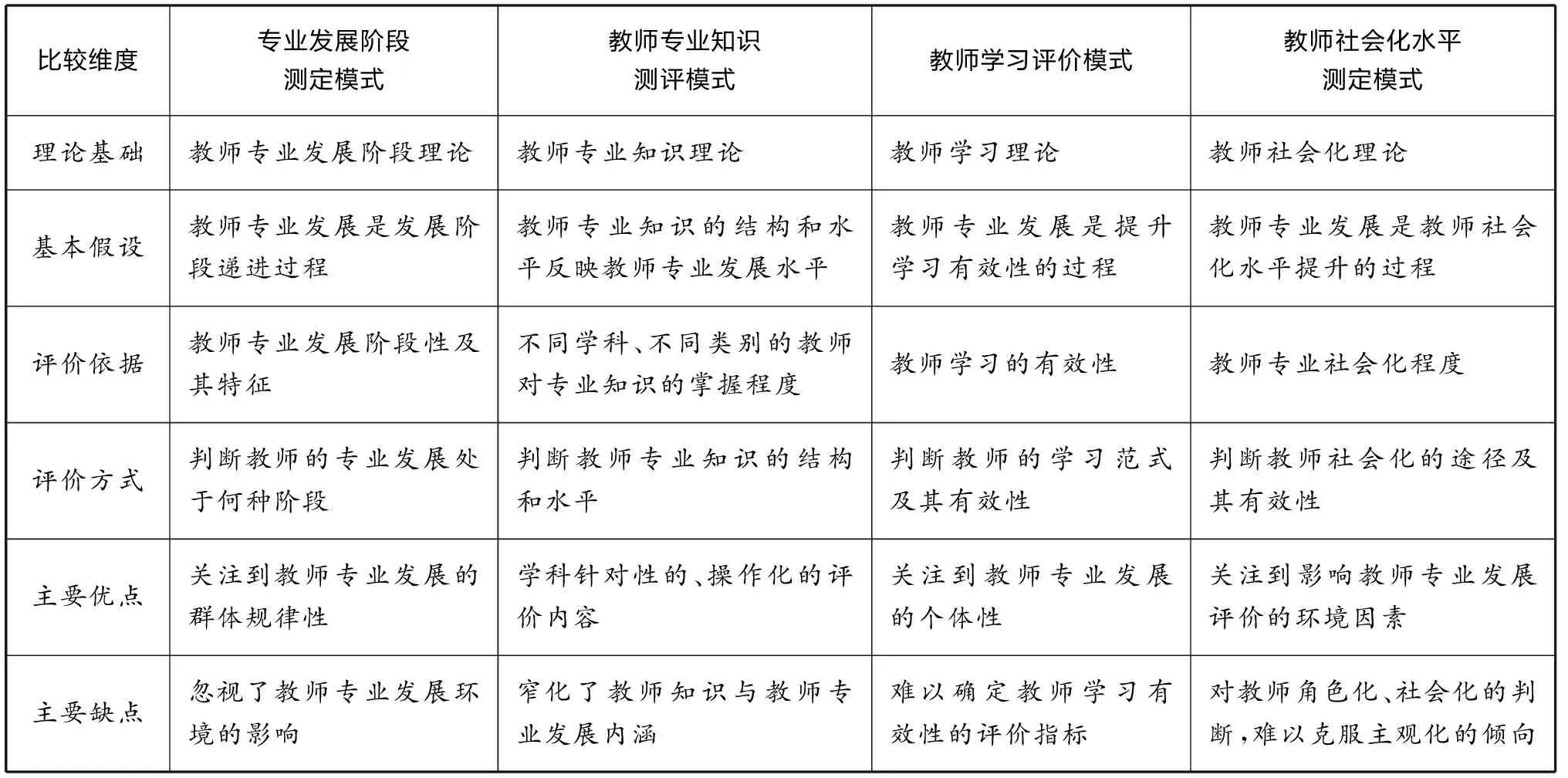

还有研究者根据理论视角的差异,认为教师专业发展评价可分为专业发展阶段测定模式、教师专业知识测评模式、教师学习评价模式、教师社会化水平测定模式,并对这四种教师专业发展评价模式进行比较分析。[8](表4)

表4 四种教师专业发展评价模式比较

其中,教师专业知识的测评模式属于奖惩性教师评价范畴,属于本质主义理论下发展出的评价模式。其余三种模式属于发展性教师评价范畴,因为其符合建构主义理论,强调教师专业的发展性及其发展的路径。

无论是奖惩性教师评价还是发展性教师评价,都在不断衍生和建构各自的模式和路径,以完善和合理化其评价方法。各种各样的模式及路径不仅丰富了教师评价的认知,增加了教师评价选择的空间,而且探索了教师评价发展的多种可能性。至于如何评价这些由各自理论范畴衍生和建构出的模式和路径,教师或许需要在这些模式、路径及其依托的理论之上再搭建出一个评价范畴,让这些教师评价的模式各自找到自身的价值归属。

三、教师评价可参考性模型和可能性路径

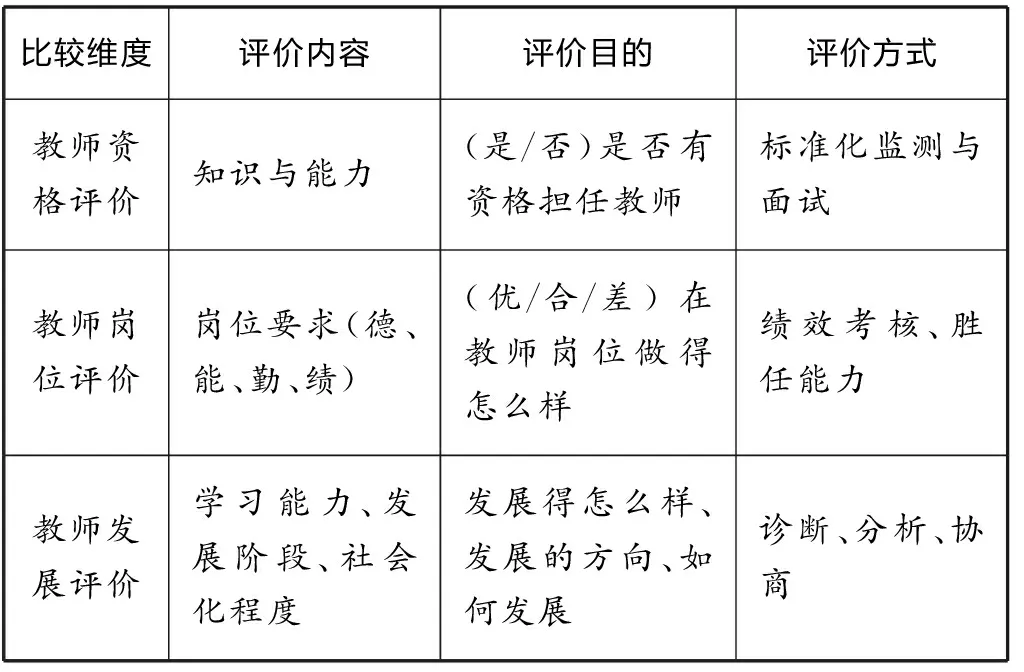

基于对三种教师评价理论及其实践模型和路径的了解,我们还需要建构出一个新的认知框架,将这些理论、模型、路径进行价值归类,区分出教师资格评价、教师岗位评价、教师发展评价。教师资格评价主要评价教师的知识储备与教学能力,检验其是否有能力从事教师职业,因而教师专业知识的测评模式以及教师特质的评价模式可以归入这一类。教师岗位评价主要评价教师是否能完成岗位的要求,因而绩效考核、胜任能力评价等可以归入这一类。教师发展性评价主要是将教师看成终身学习者,评价目的是学习得怎么样、发展方向在哪里、怎么发展,因而教师发展阶段测定模式、教师学习评价模式以及教师社会化水平测定模式可归入这一类。三者的区别如表5所示。

表5 三种教师评价模式比较

从表5可以看出,奖惩性教师评价和发展性教师评价属于不同的评价领域。奖惩性教师评价是管理方从学校组织效益的角度出发,运用统一的标准对教师工作进行评价,侧重学校效益的增值,主要基于管理主义的理论。而发展性教师评价是站在教师个体的角度,通过诊断、分析教师作为一个自主的完整的个体的发展,侧重教师自身价值的增值,这是基于建构主义的理论。从这个角度看,当前的教师评价研究混淆了二者的区别,甚至并未涉及真正意义上的教师评价,而所谓的教师绩效考核,其实是学校绩效考核。所以,从奖惩性教师评价向发展性教师评价的过渡根本不会发生,二者也不是融合关系,而是泾渭分明的两个方向。基于此,进一步讨论如何在学校实施发展性教师评价才有意义。

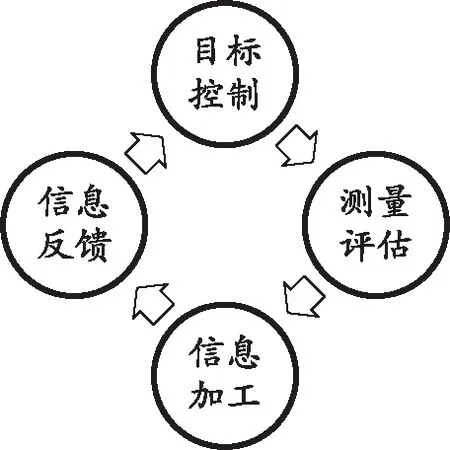

图1 有效的校长评价程序

在借鉴经济合作与发展组织国家教育评价发展框架的基础上[9],我们设计了发展性教师评价框架模型,如图1所示。在评价路径上,我们设置了由内而外推进评价的过程,设置了核心层—中间层—外围层的评价共同体圈。在核心圈,基于赋能增值理论,以教师自主评价为主;在自主评价部分,基于教师发展阶段理论和学科特性,运用区分性评价方法。在中间层,强调协商、合作,以科组为单位的专业共同体和以学校教研部门为单位的学术共同体,运用诊断、分析的方式参与发展性教师评价,学校负责制订支撑自主评价和共同体评价的制度。国家政策提供宏观层面的合法性依据,基于学生学业质量标准,提供现实反思依据以及教育目标作为评价的愿景召唤结构(现实教育与教育目标有较大差距,教育目标代表一种指引性,一种愿景,召唤现实教育的变革),共同形成教师发展评价的外部支持环境。

总之,奖惩性评价和发展性评价不是对立关系,也不是取代关系,而是在教师评价体系中并行的关系。发展性教师评价无法落地,关键因素是没有区分奖惩性评价和发展性评价的功能。奖惩性评价主要由学校组织实施,发展性评价主要不依赖学校组织,而是依赖教师个体的自主评价和专业、学术共同体的协作评价。因此,发展性评价没有落地,不能将矛头对准学校,而应关注教师个体缺乏专业自主性的问题。未来发展性教师评价的研究方向,应侧重关注如何让教师个体自主掌握评价的方法,唤醒他们的专业自觉性。