我国公益创投的本土化定位及法律实现

张凌竹

公益创投(Venture Philanthropy)诞生于20 世纪60 年代末的美国,滥觞之根源在于弥补传统慈善行为之不足。〔1〕See Jacques Defourny, Marthe Nyssens and Severine Thys., Beyond Philanthropy: When Philanthropy Becomes Social Entrepreneurship, 6th Conference of the European Research Network on Philanthropy, Defourny, Jacques & Nyssens, Marthe, Thys Severine, Xhauflair, Virginie, 2013, p. 5.在我国,公益创投主要是以政府购买社会服务的项目制运作方式发展起来,地方政府通过公益创投竞赛的形式加大社会力量参与公共服务的力度,以期实现善款的高运营效率、高社会回报,从而提升公益慈善组织的持久发展能力。〔2〕参见刘新玲、吴丛姗:《公益创投的含义、性质与构成要素》,载《福建行政学院学报》2011 年第4 期。然而,在地方政府助推下的公益创投与其设立初衷无法完全契合。在理论上,公益创投面临概念不清、政策先行、立法滞后且碎片化等问题;在实务中,出现了公益创投与政府购买服务混淆不分、责任与风险分配不明、缺乏明确有效的内在退出机制等偏差。

何为公益创投?如何解析作为法律概念的公益创投?如何反思其学术之争与实践困惑?如何通过立法进行公益创投的制度化建构?如何在公益创投本土化进程中努力协调与其他制度之冲突、消解产生的负面作用?对以上问题的追问与回答,正是本文的研究重心。

一、公益创投的运行现状及存在问题

(一)公益创投的出现及运作方式

自20 世纪后期开始,不断增长的公共债务和国家财政预算压力一直威胁着传统福利国家。许多行政机关面临合法性危机,行政机关办事效率低下、官僚化作风浓厚、行政行为缺少透明化,难以有效解决主要社会矛盾,在此背景下,公益创投得以萌芽。〔3〕同前注〔1〕,Jacques Defourny、 Marthe Nyssens、 Severine Thys.文,第5 页。与主流传统的慈善相比,发端于美国〔4〕1969 年在美国国会委员会通过税收改革法案之前举行的听证会上,美国慈善家约翰D. 洛克菲勒三世(John D. Rockefeller III)创造出“公益创投”的概念,主要用以支持处于弱势发展地位的社会企业能够得到良性发展。(See Rob John, Venture Philanthropy: The Evolution of High Engagement Philanthropy in Europe, Skoll Centre for Social Entrepreneurship, 2006, p. 7.)在学界,1997 年莱特等学者在《哈佛商业评论》中首次提出了“公益创投”理念,尽管未直接使用“公益创投”一词,但该文指出“一些基金会已经开始研究风险投资公司和技术”去寻求提高传统慈善效果的路径,具体包括使用风险管理、绩效管理、客户关系管理和退出战略等投资工具。See Letts, C. W., Ryan, W. E., & Grossman, A.,Virtuous Capital: What Foundations Can Learn from Venture Capitalists, Harvard Business Review, 75(2), 1997, p. 35.,当下在欧洲和亚洲也得到发展的公益创投的规模与体量虽难以被精准计算出,〔5〕统计数据显示,2004-2014 年间美国和欧洲大概有20 亿美元资金投入了公益创投。See Simon Denny and Fred Seddon, Social enterprise: Accountability and Evaluation Around the World, London and New York, Routledge, 2014, p. 141.但其发展势头不可阻挡,且正渐显现出成为提高传统慈善效果的有效路径。

起初,在大部分国家和地区,基金会等是主要的公益创投投资者,其一般通过提供并被要求以私募股权、发行债券、贷款等方式高度参与具有合意的公益创投项目,在而后各国兴起的公私合作民营化浪潮中,公益创投得到了进一步发展。这种由政府与接受投资者〔6〕对于“接受投资者”概念的使用,目前并未形成通说。以我国为例,在地方政府颁发的公益创投(项目)相关规范性文件中,有的将申报和实施公益项目的主体简称为“创投主体”,参见广州市社会组织管理局《关于印发广州市社会组织公益创投项目管理办法的通知》(穗社管规字〔2019〕1 号)第2 条;也有的认为“公益创投主体包括主管单位、承办单位、协办单位和实施单位”,参见成都市民政局关于印发《成都市社区公益创投活动管理办法》的通知(成民发〔2014〕46 号)第4 条。共同执行社会救助等公共服务的模式,突破了国家与社会二元理论,模糊了国家功能与社会功能的界限,一定程度上说明了公私部门共同合作模式下两种功能的界限不是非此即彼的,也就是说,在国家管理行政事务的某一些领域,未必需要完全固守自己完成全部的行政事务,例如在给付行政领域,实践已经证实非公主体的投入可帮助公共部门减轻负担和提升行政效率。〔7〕这在公私法域归属上尽显出对传统理论的挑战,已有诸多学者提出应当针对公私合作行为进行立法,以此解决法律关系、责任分担、公益维护等多个面向存在的问题。参见詹镇荣:《论民营化类型中之“公私协力”》,载《月旦法学杂志》2003 年第11 期。

在传统的慈善语境中,捐赠主体(主要包括自然人、企业和基金会)主要以捐款、捐物的方式形成有限的慈善资源,并无偿给予捐赠对象款物,其中的捐赠对象也基本以非营利组织为主。捐赠主体以追求公益和社会影响为基本旨趣,并不实质性参与捐赠资金的具体使用。与之相较,公益创投则引入了商业思维,投资者(个人、基金会、政府等)主要通过政府补助、负债融资、发行债券等金融工具实现对接受投资者的资助,此际接受投资者的范围既包括非营利组织,也包括社会企业等各种形态的组织。目前世界上最具影响力的公益创投协会——欧洲公益创投协会(European Venture Philanthropy Association, EVPA)〔8〕欧洲公益创投协会于2004 年在伦敦成立,截至2020 年1 月,其已拥有来自欧洲、美国、中东和亚洲等30 多个国家和地区的320 多个成员。参见https://evpa.eu.com/about-us/about-evpa,2020 年1 月19 日访问。将公益创投运作的核心要素概括为三项,即适合的融资方式(金融工具)、非经济资助和社会影响力管理(如图1 所示)。〔9〕参见欧洲公益创投协会https://evpa.eu.com/about-us/what-is-venture-philanthropy,2020 年1 月19 日访问。投资者在追求公益和社会影响力之外,更加关注的是资助产生的经济收益,并希望形成可持续发展的重要路径。基于此,传统慈善捐赠与公益创投运作方式的不同已清晰可见:前者的主体不干涉捐赠资金的使用,后者的投资者高度参与资助资金的使用;前者重在输出,后者重在结果。〔10〕参见[美]莱斯特· M.萨拉蒙:《政府工具:新治理指南》,肖娜等译,北京大学出版社2016 年版,第5 页。通过公益创投项目的运作,政府在获取一定软性经济回报的基础上,又可将所获利润再次投入公益事业中,实现慈善公益事业的可持续发展。〔11〕同前注〔5〕,Simon Denny、Fred Seddon 书,第140 页。临接受投资者发展上的认识分歧。比如,作为接受投资者的非营利性组织等是否有能力提供满足公共需求的服务,虑及非营利组织的贷款能力,公益创投必然会使其在支付能力上存在隐忧等;公益创投的资金主要不是用于提高非营利性方面的竞争力,更多的是去平衡和满足政府的公共服务期望,故其最终能否成功不无疑问。这也可以解释为何经过三十余年的发展,公益创投始终处于“幼儿期”,〔15〕同前注〔1〕,Jacques Defourny、Nyssens, M.、Thys, S.文,第348-361 页。至今仍在概念界定、制度衔接、纠纷解决、获取社会回报等方面争议不断。

图1 公益创投运作的三个核心要素

(二)公益创投成为我国转型时期政府治理的新工具

当下,社会结构的变革、社会矛盾和冲突的频发、风险社会的出现均加大了政府和公众对于社会治理的深层次需求,而多元化主体参与社会治理成为完善社会治理的可行路径。〔16〕参见赫然、张凌竹:《社会治理的法治保障研究——以吉林省社会治理为例的调查与研究》,知识产权出版社2015 年版,第1 页。在创新社会治理的新格局中,公益创投作为我国政府治理的新工具而受到关注。

随着全球结社革命的兴起和国内全面深化改革的推进,我国社会组织进入快速发展期,〔17〕参见喻光中:《社会组织法立法研究》,中国社会科学出版社2017 年版,第3 页。与各国偏好政府治理工具呈现出相趋同之态势,也就是说,强调放松管制,充分发挥非营利组织在公共服务提供中的作用。〔18〕参见吴琼恩、周光辉、魏娜等:《公共行政学》,北京大学出版社2007 年版,第223 页。公益创投的出现,一是力图重塑传统慈善与非营利组织之间的关系,通过杠杆效应去弥补传统慈善之短板,引导非营利组织走向可持续发展,二是采用各种金融工具向以公益任务驱动为导向的社会企业〔19〕一份针对我国港台地区社会企业的研究发现,政府补助是社会企业重要的经费来源与主要发展动力,若扣除政府的相关经费补助,有一半的社会企业会面临亏损。(转引自郑胜分:《补助或投资?政策工具对社会企业发展之影响》,载《行政暨政策学报》2016 年第62 期;陈锦棠、官有垣、王仕图:《香港与台湾社会企业的人力资源、资金来源,以及决策与治理》,载官有垣等人编:《社会企业:台湾与香港的比较》2012 年版,第165-180 页。)在英国,社会企业组织(Social Enterprise UK,简称 SEUK)发表的《2017 年英国社会企业调查》显示,虽然公共部门一直是五分之一的社会企业尤其是收入超过五百万英镑的社会企业收入的主要资金来源部门,但是政府补助的成效相当有限,2016 年英国有51%的社会企业盈利,20%的社会企业破产。See Social Enterprise UK, The Future of Business State of Social Enterprise Survey 2017, www.socialenterprise.org.uk, p. 6-9.提供资金支持,助力社会企业的良性发展。

在具体的实践中,2006 年新公益伙伴(New Philanthropy Partners,简称NPP)与上海浦东非营利组织发展中心恩派(NPI)分别成立,成为我国最早适用公益创投的接受投资者。〔20〕参见尹浩:《整体性社区构建:来自公益创投机制的启示》,华中师范大学2015 年博士学位论文,第115 页。2007 年,联想集团作为国内最早引入公益创投的企业,策划并执行了“联想公益创投基金”。〔21〕联想集团于2007-2008 年连续两年发起公益创投计划,为在中国公益领域创业的个人和机构提供能力建设、志愿服务支持以及创业支持资金。参见联想集团公益创投http://www.legendholdings.com.cn,2018 年5 月17 日访问。至此,公益创投开始逐步进入公益的各个领域。作为传统社会治理的主体,地方政府率先在社会救助等领域中采用了公益创投。2009 年,上海市民政局利用福利彩票公益金投资1000 万元启动我国首个社区公益创投大赛——上海社区公益创投大赛,以“政社合作”公益创投的方式开展为老服务、助残服务、青少年服务和救助帮困服务等社会救助项目。2012 年中国慈善联合会、深圳市民政局联合主办中国公益慈善项目大赛,作为国家级、开放性的社会救助公益创投平台,带动的社会化项目资助金高达5500 多万元。〔22〕中国公益慈善项目大赛http://dasai.cncf.org.cn/index.php?ac=article&at=list&tid=17,2020 年1 月28 日访问。该大赛从2012 年至2018 年连续在深圳举办了七届,累计参赛项目达6423 个,覆盖全国31 个省市自治区和港澳台地区,累计获奖项目达350个,福彩公益金投放资助金1890 万元,带动社会化项目资助金达5500 多万元,成为中国级别最高、参与最广、影响最大的公益慈善项目竞赛活动。2013年,南京市成立了我国首个公益创投协会——南京市公益创投协会,由南京市级财政资金、福利彩票公益金、慈善公益金三部分资金组成市级公益创投资金,同时区县按照1:1 比例进行资金配套,用以对社会救助公益项目的扶持,开启了地方政府直接给予社会救助公益创投财政支持的先河。各省、市、区级公益创投竞赛项目的逐步开展,在全国范围内引起了一定的影响。〔23〕截至2020 年1 月28 日,笔者以“公益创投”为题,对我国境内31 个省级行政区划民政厅(局)网站进行了检索,96.8%的省份的检索结果显示其主办直接以“公益创投”为题的大赛或活动。而在国家、地方、社会力量主办的各个级别的公益创投竞赛中,可见到31 个省份的代表项目。

(三)公益创投本土化运行中出现的问题

作为后发型与外源型的法制现代化国家,我国法律体系的建构自始面临着不甚融贯之境遇。〔24〕参见雷磊:《法律体系、法律方法与法治》,中国政法大学出版社2016 年版,第100 页。公益创投在本土化运行过程中明显暴露出理论认识上的差异和实务操作上的偏差。在理论上,学界缺少对公益创投的准确界定,专门性立法暂付阙如和各地方行政规范性文件对公益创投的各有所指,〔25〕《南京市公益创投实施意见(试行)》(宁民基〔2012〕78 号)第2 条规定,本意见所指的公益创投为:通过公益资本投入的方式,为公益性社会组织提供资金以及管理、技术等支持,以促进其提升社会服务能力,进而达到有效解决公共服务需求的目的。《广州市社会组织公益创投项目管理办法》(穗社管规字〔2019〕1 号)第2 条规定,社会组织公益创投是指遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,整合政府、企业、社会等多方资源,为社会组织实施创新性高、可行性强、社会效益好、与政府目标契合的公益性项目提供资金资助、资源链接、平台支持,有效回应和解决社会需求及问题的公益活动。《成都市社区公益创投活动管理办法》(成民发〔2014〕46 号)第2 条规定,社区公益创投活动(以下简称“公益创投”)是指秉承以社区为平台、社会组织为载体、专业社工为支撑的“三社互动”理念,通过公益资本投入,为社会组织提供资金以及管理、技术等支持,促进社会组织提升社会服务能力,进而由社会组织开展满足社区居民需求、解决社区社会问题的公益服务项目的过程。使得公益创投的理论展现更多地体现为功能与作用方面的描述,缺少内涵、性质、定位等实质性判断标准与共识。而地方政府的政策先行,还存在立法滞后带来的相关法律体系的碎片化问题。在实务上,地方政府出台的公益创投(大赛)规范性文件中的公益创投即便明确规定有财政资助、招投标、定向购买等多种选择方式,但在实际操作中政府购买服务是各选项的主选方式,甚至出现了将公益创投等同于政府购买服务的提法与做法,造成公益创投投资者与接受投资者之间的法律责任与风险分配不明晰与匹配、投资者退出机制缺失等问题,一定程度上阻碍了公益创投的健康及稳健发展。如何纠偏,成为需要从理论上作进一步深耕的问题。〔26〕尽管我国也有基金会作为公益创投投资者在社会救助等相关领域运作良好的例子,但在整体上这些救助发展较为迟缓。

二、本土化下公益创投的合理定位及社会法立法基础的确定

(一)社会给付行为:公益创投的法律定位

公益创投不仅是法学的研究课题,而且也是社会学、经济学、管理学研讨的对象。在西方,学界对公益创投的讨论早已有之,EVPA 对公益创投的界定是,公益创投以追求公益和实现社会影响力为目标,投资者通过提供经济与非经济支持去壮大接受投资者的慈善行为,具体包括使用特定的资金和提供组织上的支持。基于法学视野研析公益创投,将其纳入法规范范畴加以考量是定位公益创投的首要工作。而法规范视角探讨公益创投,则必须要对法律行为、法律关系进行梳理,并通过对国外相关理论进行抽象层面的反省,进一步推导出中国语境下公益创投的法律定位。

1.公益创投行为的多面向考察

在任何法律系统中,决定性的因素是行为。〔27〕See L.Friedmann, An Introduction to American Law, Stanford University Press,1984, p. 46.在法定主义方式无法确定权利义务的法律部门和领域内,均有法律行为概念存在之必要。〔28〕参见董安生:《民事法律行为》,中国人民大学出版社2002 年版,第66 页。从此视角以观公益创投行为,其投资者包括自然人、组织(如公司、基金会)等,接受投资者则主要包括社会企业、〔29〕社会企业是一种具有社会创造价值的创新经济实体,主要通过非营利组织、商业组织或政府部门将商事企业与社会影响力结合起来。(See Austin, J., Stevenson, H., and Wei-Skillern, J., Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 30, Issue 1, 2006.)有学者将社会企业大致分为五种类型:(1) 积极性就业促进型(或称为工作整合型);(2) 地方社区发展型;(3) 服务提供与产品销售型;(4) 公益创投的独立企业型;(5) 社会合作社。其中类型四强调以营利公司的创设及盈余来支持NPO 的公益活动。参见官有垣、陈锦棠、王仕图:《社会企业的治理:台湾与香港的比较》,巨流图书股份有限公司2016 年版,第67 页。非营利组织等社会组织,主体的多样化使其行为呈现出多个面向。

其一,公益创投行为的民事行为面向。最初的公益创投行为一般是指投资者以追求公益为目标,作出无偿给予接受投资者财产等意思表示,经其同意并接受投资、捐赠而形成的法律行为。为了公益或公共目的所为之无偿给予行为,通常被称为捐助或捐赠。〔30〕参见史尚宽:《债法各论》,中国政法大学出版社2000 年版,第141 页。在此面向上,公益创投行为具备民事捐赠行为的特征。

其二,公益创投行为的行政行为面向。当下中国正处于经济社会转型的关键时期,政府补助与前文言及的英国等国家(地区)面临类似之境遇。一方面,企业通过投资、捐赠主动迎合政府提供公共服务之需,协助政府部门实现其政治目标;另一方面,政府通过与企业的利益博弈,对实施投资、捐赠的企业给予一定的财政补助。〔31〕参见杜勇、陈建英:《政治关联、慈善捐赠与政府补助——来自中国亏损上市公司的经验证据》,载《财经研究》2016 年第5 期。在此面向上,政府也是其中的一个投资者,其通过给予公益创投接受投资者以财政补助的方式,借此寻求完成公益服务等软性回报,所以某种程度上说,有些公益创投行为对外的表现形态可被视为授予利益的行政行为,其原则上应当有法律或法律法规的授权作为依据,也可以政府预算作为给付依据,结果是直接通过行政主体意思表示形塑为一个授益的行政给付行为。〔32〕参见吴庚、盛子龙:《行政法之理论与实用》,三民书局2017 年版,第16 页。

需要强调的是,从一定程度上说,政府给予公益创投接受投资者以财政补助的同时,也是对接受投资者的竞争者构成了一种干预行政,在此意义上言,干预与给付行政并非完全独立,〔33〕参见李建良:《行政法基本十讲》(第7 版),元照图书出版公司2017 年版,第67-68 页。而是以连接交错的样态呈现在公益创投行为中。

其三,公益创投行为的社会给付行为面向。与一般民事行为不同的是,公益创投行为具有明显的公益属性特征,其相关立法所规范的法律关系中包含有政府与公民之间的权利义务关系,政府在此关系之下承担社会给付、资源分配等义务,公民享有请求社会给付的权利,所以公益创投行为具有一定的公法意涵。该行为对公益创投的投资者、接受投资者与第三人(公益创投的受益人,一般指向弱势群体等)的相关权利皆会产生影响。例如,我国公益创投的投资者主要通过地方政府购买服务的方式对弱势群体开展“扶老、助残、救孤、济困”项目,这可能会影响弱势群体公法权利的实现,在此意义上,公益创投行为可能会脱离公法责任,进入私法关注范畴,基于此,将公益创投行为无论是定性为公法行为抑或是私法行为均不妥适,无法全面反映其内在本质。

2.公益创投行为的定性

社会法的兴起使法律适用中公法与私法的界限日渐模糊,在某些情境下甚至难以被清晰划分,毕竟个人利己主义的利益与整个政治国家的普遍利益之间似乎只能在抽象层面被分开。〔34〕参见文兵:《超越“市民社会”:重思权利与权力的关系》,载《哲学研究》2019 年第3 期。广义的社会法即所有为实现社会政策而制定之法,涵括了社会预护、社会补偿、社会促进、社会救助等法律。〔35〕参见台湾社会法与社会政策学会主编:《社会法》(修订2 版),元照图书出版有限公司2016 年版,第38 页。而后两者(社会促进与社会救助)系无因给付,不以特定原因为给付条件,而以是否有保障需求为给付要素。〔36〕参见郭明政:《社会法的概念、范畴与体系——以德国法制为例之比较观察》,载《政大法学评论》1997 年第58 期。社会给付是为解决社会风险引发的生活短缺现象,在个人劳动、亲属或财产关系之外,由公权力主体提供的公共给付,〔37〕同上注。社会给付法是社会法的核心。〔38〕参见[德]乌尔里希·贝克尔:《社会法:体系化、定位与制度化》,王艺非译,载《华东政法大学学报》2019 年第4 期。

公益创投行为与社会促进、社会救助行为在产生背景、基本思想、行为品格等方面具有明显的一致性。其一,从产生背景看,孕育公益创投生长的原始环境归属于社会法调整的领域,即以最终保障弱势群体〔39〕狭义的社会弱势群体在不同时代应有不同指向,它所描述的是相对于特定时代的与社会制度变革密切相关的具有突出性和紧迫性的弱者群体,在社会生活中表现为权利欠缺或实现障碍。参见冯彦君:《社会弱势群体法律保护问题论纲》,载《当代法学》2005 年第4 期。为使命。这类群体因缺乏收入来源,生活往往处于极端贫困或危急状态,通常需要国家和社会提供相应的救助才能维系基本生活。〔40〕参见胡敏洁:《社会保障政策执行程序的法律原理》,载《当代法学》2018 年第4 期。其二,社会福利思想与理念在不同的历史发展阶段〔41〕西方社会福利思想大致经历了三个发展阶段:15 世纪到19 世纪中期的自助思想、19 世纪末到20 世纪70 年代的国家福利思想和20 世纪70 年代以后的自助、互助与国家保障相结合的社会福利思想。参见丁建定:《社会福利思想》,华中科技大学出版社2009 年版,第9 页。都会影响社会法的价值取向。传统社会法为解决劳动者与社会问题,主要提倡保障弱势群体的基本生活,对社会正义的阐释也主要在于满足弱势群体的合理需求,之后,其开始逐渐转向社会给付,更加侧重于对社会资源的二次分配。〔42〕同前注〔35〕,台湾社会法与社会政策学会主编书,第38 页。社会促进与社会救助以社会安全为实质内涵,通过政府救助、社会力量救助与互助原则,来分担社会风险,提供符合社会福利思想的社会给付,这与公益创投的宗旨相契合。其三,从第三人的角度观察,但凡社会财富拥有者出于自愿而将其所能支配财产的一部分或全部捐赠他人,就属于第三次分配——慈善。〔43〕参见叶姗:《社会财富第三次分配的法律促进——基于公益性捐赠税前扣除限额的分析》,载《当代法学》2012 年第6 期。公益创投正是传统慈善发展到当代而产生的新行为,由公益创投参与的慈善救助,以社会中的贫困成员、陷入生活困境者等弱势群体为关注对象,在第三人上与社会促进、社会救助存在重叠。〔44〕参见江治强:《慈善救助与社会救助的异同及衔接机制建设》,载《中国发展观察》2015 年第5 期。其四,在行为品格上,公益创投在慈善组织与活动中原则上应秉持私法自治的基本理念,然因慈善组织和活动同时又以实现慈善目的和公共利益为宗旨,对危害慈善目的和公共利益的行为通常法律与政府会加以介入,〔45〕参见李德健:《英国慈善法研究》,法律出版社2017 年版,第201 页。所以公益创投亦体现出自治与管制相结合的社会法品格。尽管社会促进与社会救助的语义表达为“社会”,但从法律制度上则始终强调以政府责任为主导,实施社会促进与社会救助是政府的应然义务,〔46〕参见蒋悟真、尹迪:《社会救助法与社会保险法的衔接与调适》,载《法学》2014 年第4 期。是行政主体为解决社会风险导致的基本生活无法维系等社会问题提供的公共给付。此一视角也正彰显出社会给付法的品格,即通过行政主体介入私领域进行社会干预。

结合上述公益创投的不同面向,我们不难推知公益创投行为应该属于既涉及私法行为又涉及公法行为的社会给付行为。

3. 公益创投中多重法律关系的厘定

(1)公益创投投资者与接受投资者之间的法律关系

于政府而言,作为公益创投投资者,其主要通过行政给付或行政协议给予公益创投接受投资者以财政资金支持,然后再由接受投资者完成相关公益服务交付至相关第三人。基于此,公益创投投资者与接受投资者依托的法律基础主要为法律规范〔47〕我国部分地方政府出台的公益创投行政规范性文件中有相关规定。例如,《南京市公益创投实施意见(试行)》的通知(宁民基〔2012〕78 号)第4 条规定,公益创投方式主要分为:资助、招投标、定向购买等;第9 条规定:“公益创投资金来源:1.各级财政安排的资金。2.福利彩票公益金。3.慈善资金、社会捐赠资金等。”或行政协议。

承前所述,中国式公益创投自产生伊始就以政府购买公共服务为主选方式,〔48〕参见陈永杰:《中国式公益创投何去何从》,载《中国社会工作》2017 年3 月(上)。涉及的地方政府主要以(社区)公益创投(项目)大赛的形式,以投资者的角色,通过直接资助、招投标、购买服务或委托社会企业或社会组织〔49〕《成都市社区公益创投活动管理办法》的通知(成民发〔2014〕46 号)第13 条规定,成都市本级对社区公益创投活动支持方式以资金资助为主。等代为执行政策、行使公权力或完成政府相关职能。政府购买公共服务合同属于行政协议,〔50〕参见项显生:《政府购买公共服务的法律问题研究》,北京大学出版社2017 年版,第136 页。具有公法属性,根据行政行为选择自由理论,行政主体通过行政协议授予公权力或资金补助,有助于增强公益创投接受投资者的自治性。在此过程中,政府兼有双重身份,既是公益创投的投资者,又同时需要行使管理者的职能,〔51〕《上海市民政局关于进一步规范上海社区公益创投活动的通知》(沪民计发〔2010〕103 号)规定,公益创投活动的主办单位为市民政局,承办单位为市民政局委托的上海公益事业发展基金会,协办单位为区县民政局,其职责分别为:主办单位的主要职责:制订公益创投活动的总体规划和工作进度;协调政府相关职能部门保证公益创投活动的开展;组织各大媒体开展宣传;落实获选项目的政府购买服务资金和工作经费。承办单位的主要职责:承办公益创投活动的策划设计、方案实施、获选项目资金监管和项目绩效评估等,并为获选项目的公益服务组织提供专业咨询服务和能力建设培训。协办单位的主要职责:组织动员本行政区域内公益服务组织参与公益创投活动;协调街道、乡镇落实具体公益创投项目;督促公益服务组织获选项目的落实。具体而言,政府监管接受投资者,对其履行委托、合同及公共责任进行底限规范,具体包括指导、检查公益创投承办单位、接受投资者的评审、实施等一系列环节,监督接受投资者对资金的使用,对接受投资者履行权利、义务和责任不及时、不到位且拒不改正的,有权终止协议,并视情况追究其违约责任;委托第三方机构开展的监督检查,因不可抗力原因导致接受投资者无法继续履行合同约定的服务项目时,须及时撤销无法继续实施项目,清算项目资助资金,并依循原资金划拨渠道缴回财政国库;接受投资者未严格按照协议约定认真实施服务项目的,政府应及时停止办理后续资金拨付手续,追回已经拨付的资金,并依法追究项目实施方的法律责任;公益创投资金若有结余的,由原划拨渠道缴回财政国库;一经发现提供虚假资料或采取其他不正当手段虚假参与公益创投的,立即取消参与资格并追回所获资助,同时在媒体进行通告,在规定年限内不得参加公益创投或其他政府资助、购买服务等活动。另外,就监管主体而言,有的国家也规定了由首席检察官承担规制慈善组织的义务。〔52〕参见[美]玛丽恩·R.弗莱蒙特-史密斯:《非营利组织的治理:联邦与州的法律与规制》,金锦萍译,社会科学文献出版社2016 年版,第414 页。

于自然人、基金会等其他社会组织而言,作为公益创投投资者,他们无偿给予接受投资者的资金捐赠类似于民法上的第三人利益合同。〔53〕参见吕炳宽:《台湾“第三部门基准法”之草拟》,载《第三部门学刊》2008 年第9 期。接受投资者接受捐赠(捐助)时需与投资者签订包含如下内容的协议:(1)为应对社会变化而准备的长期(3 年至6 年)投资计划;(2)投资者与接受投资者形成管理伙伴关系;(3)实施问责导向制度;(4)资金用途和专家咨询条款;(5)建立投资者的退出机制;等等。〔54〕硅谷的公益创投中心将公益创投(协议)总结为以上5 个基本要素,并已成为大多数公益创投投资者与接受投资者认可的核心原则和实践经验。See Gray, C. W., & Speirn, S., Introduction, In Defining Virtue: Five Key Elements of Venture Philanthropy and Five Years of Documented Results, 2004, p. 1; Menlo Park, CA: Center for Venture Philanthropy & Peninsula Community Foundation, http://www.siliconvalleycf.org/news Resources-pubs Research.html, last visit on October 30, 2019.

无论属于哪一类投资者,公益创投接受投资者都应当确保为第三人提供可持续并行之有效的公益服务,保护投资者与第三人的利益,实现公益创投投资人的目标与要求。

(2)政府与第三人之间的法律关系

如前所述,公益创投接受投资者通过参加政府购买、补助、招投标、委托等方式,与政府之间形成了合作行政关系,在此过程中,发生接受投资者所实施的社会给付行为出现给付不能或给付违法等问题不可避免,这会直接影响公益服务的效果及投资者、接受服务第三人的权益保障。

当出现此类情况时,作为政府购买公共服务协议一方的政府,通常可以采取协议中止、解除或接管、索赔等方式来维护自身权利,但对于接受服务的第三人而言,其权利究竟该如何主张,目前法律并无明定。第三人是通过合同维权还是通过侵权之诉维权,需要借助相关理论加以阐释。我国合同法理论与司法实践肯认的是合同相对性原则,现行《合同法》第64 条亦未明确规定第三人的履行请求权,似可认为该条不支持第三人利益合同,〔55〕需说明的是,我国现行法在保险、信托、运输等领域仍确认了赋权型为第三人利益合同。在德国,司法实践认可“附保护第三人作用的合同”的同时仍不失保守态度。在美国,当事人授予第三人权利意图不明时,第三人提起的受益人诉讼败诉率极高,出现了类似的立场。参见张家勇:《论合同保护第三人的路径选择》,载《法律科学》2016 年第1 期。所以通过合同维权之路已行不通。而通过传统的侵权法责任体系实现维权,可成为第三人维权选择之路径,此际利用现有法律规则解决第三人利益问题应当更有利于法的安定性。

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代后,社会的主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要与不平衡、不充分的发展之间的矛盾。在此重要的发展时期,只有借助政府之手,才有可能引起市场像重视私人利益那样重视公共利益,〔56〕同前注〔10〕,莱斯特· M.萨拉蒙书,第12 页。这也是公益创投成为我国创新社会治理、解决社会矛盾的新方式的根因,说明传统社会给付正在由过于关注行政机关和政府项目向关注新方式本身转向。

综合上述分析,笔者尝试对公益创投作出如下法律界定,公益创投是指投资者通过金融工具(政府购买服务合同、贷款、股权、债券等)为接受投资者提供资金、管理和技术等支持,并在其独立发展后退出管理的社会给付行为。

(二)公益创投社会法立法基础的确定

在明确公益创投的社会给付行为及社会法属性后,如何立法便水到渠成。社会法在实质上是以社会正义与社会安全为终极目标的社会给付法。德国著名社会法学家察赫(Zacher)将社会给付依据其制度功能分为社会预护、社会补偿和具有社会衡平功能的社会促进与社会救助。〔57〕同前注〔35〕,台湾社会法与社会政策学会主编书,第29-37 页。保障弱势阶层被认为是社会法第一层次的含义;运用社会力量行使社会权力之法是社会法第二层次的含义;保持社会稳定,构筑当代语境中的和谐社会是社会法最高层次的含义。〔58〕参见江平:《社会权力与和谐社会》,载《中国社会科学院研究生院学报》2005 年第4 期。在此社会法彰显出公法与私法融合的本质属性。

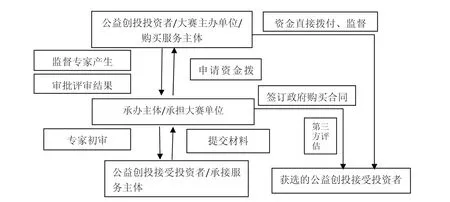

中国式公益创投通过行政协议定位政府、公益创投接受投资者、第三方评估主体等多方主体之间的法律关系(如图2 所示),希望政府、基金会等投资者积极组织、参加公益创投大赛,目标既在于降低社会企业、社会组织等对政府的过度依赖,进而实现自给自足,也在于吸引更多的社会力量参与到社会救助等公益服务当中。笔者以为,我国公益创投法律当以对法律所蕴含的人心和人情的发掘为重,凸显社会安全之法的道义和意义,将社会法设定为公益创投的立法基础应是题中之义。

图2 我国公益创投(大赛)法律主体关系

依据我国公益创投的运作流程,地方政府与公益创投接受投资者签订行政协议,约定政府提供公益创投资金,由接受投资者执行本属于政府职责的养老、助残、帮困等社会救助任务,这虽然是基于政府与接受投资者形式上合意的行为,但又并非是一个纯粹的行政协议。事实上,在合作行政中,地方政府是给付公益服务的需求者,接受投资者是与政府达成合意的社会给付的提供者,通过合作政府可适当地将部分风险与责任转移给接受投资者,但即便如此,也并不代表政府在公共事务的履行上可完全免责,所以协议的成效不应是以契约自由之名,行逃避公法管控之实。而且,社会给付目标能否最终实现也不可能完全掌控在私主体手中。

由于我国行政程序法与相关法律的缺位,政府购买服务的公益创投所涉协议之定性并未达成一致,故而判断其是行政协议双方行为抑或政府的单方行政行为并非一件易事。尽管二者的区别似可从双方意思表示一致产生法律效果的是行政协议来加以判断,但对于公私合作中公益创投的行政协议与政府购买的行政行为,事实上的“双方合意”并未如普通民事合同生效要件那般不可或缺。申言之,在公益创投中,公益创投接受投资者申请资金给付的行为类似于“邀约”,而行政主体实施给付公益创投资金行为则近似于“承诺”。因此,在形式上,行政协议双方当事人之间的合意虽与行政给付是否合法成立有关联,但实质上并未凸显重要性,在政府购买服务的公益创投行政协议中,资金给付成立与否仍然主要取决于政府的单方意思表示。

从社会安全法制理论的角度看,公民先是有生存权需求,进而才是保护公民的私有财产与自由的经济活动。但是,随着社会中贫富差距的加剧,使得贫困、疾病等越来越多的风险对人之生存造成了负面影响。由于社会无法实现自主调节,个人也无法以自身能力克服,故而需要国家通过立法构建正当的社会秩序,建立社会安全法制,从预防、照护和救助等层面将个人面临的危险和风险分摊给社会共同承担。其中,社会救助是社会保障的最后一道防线,对保障公民基本生活、促进社会公平、维护社会和谐稳定具有重要作用。然而,在社会救助领域,政策先行、立法滞后已属常态,甚至是共识。纵观我国主要依靠地方条例、单行立法来实施社会救助活动的现实,这固然是制度发展过程中知识、经验和信息不充分条件下不得已的立法选择,但并不代表社会救助立法应当止步于此。〔59〕参见蒋悟真:《社会救助立法的机遇、模式与难点》,载《社会科学战线》2015 年第7 期。

一方面,社会救助法和行政程序法的暂付阙如,另一方面,各地方公益创投立法又呈现出碎片化特征,在此背景下,若要填补公益创投无国家层面法律规范的局面,促使全国范围的公益创投形成合力,不妨考虑由作为统筹全国社会救助体系建设和地方公益创投大赛(活动)主办单位的同一主体——民政部门为主牵头制定公益创投规定或办法的部门规章。该规章应以社会法为立法基础,围绕对公益创投的设计、对公益创投所涉社会关系的调整、对公益创投过程的控制而展开,同时设定一定的限度,以免碾压公益创投健康发展的状态。〔60〕参见张淑芳:《规章安定性研究》,载《法学论坛》2018 年第6 期。

三、我国公益创投的实践偏差

(一)立法供给不足,将公益创投等同于政府购买公共服务

承前所述,由于公益创投(项目)竞赛类别以为老服务、助残服务、青少年服务、救助帮困服务与其他公益服务为主要内容,与社会救助的救助对象的范围发生重合,使目前公益创投在我国各省、市、区社会救助中逐步占据一席之地。自党的十九大报告中提出“建设平安中国,加强和创新社会治理”以来,以政府购买公共服务的方式举办公益创投(项目)竞赛已经成为地方政府创新社会治理的重要手段之一。然而,因我国缺失专门规范公益创投的法律法规,也无中央级别公益创投的专项行政规范性文件,目前只是通过地方政府的行政规范性文件引导公益创投实践,显然与地方政府每年数以百万、千万元的公益创投资金投入〔61〕自公益创投竞赛及相关活动开展以来,上海市以静安区为例,公益创投活动资助作为培育和扶持社会组织发展专项资金中的重要组成部分,2013 年至2015 年每年投入资金300 万元,占专项资金总额的20%;2016 年起每年投入资金500 万元,占专项资金总额的30%;2019 年支持资金达489 万余元。截至2017 年5 月,南京市公益创投资金投入累计1.2 亿元,其中市财政安排3800多万元,带动区县配套、社会资金8300 多万元;资助社区社会组织2000 多家。截至2020 年1 月,广州市已经成功举办六届社会组织公益创投活动,累计投入投入福彩公益金12466 万元,资助创投项目838 个,撬动社会资金8931 万元,直接收益人数达396 万人次。参见《上海:让公益创投成为社会创新的“孵化器”》, http://mydc.shanghai.gov.cn/csjjh/n2740/n2743/u1ai183130.html,2020 年7月12 日访问;上海市静安区人民政府《2019 年静安区31 个公益创投项目昨启动 支持资金达489 万余元》,http://www.jingan.gov.cn/xwzx/002007/002007002/20190731/c4a76f33-d04c-40c4-ac3e-56188e3dd82b.html,2020 年5 月20 日访问;施惠宇:《公益创投促进南京“三社联动”提质加速》,载《中国社会报》2017 年5 月19 日,第6 版;符畅、廖培金:《第六届广州市社会组织公益创投活动落幕》,http://news.ycwb.com/2020-01/05/content_30474262.htm,2020 年5 月20 日访问。体量不相匹配,十分不利于公益创投的健康发展。

虽然地方政府、基金会等先于中央行政机关陆续出台了相关的规范性文件来规范公益创投,但是对其相关法域的归属并不明确。其中,地方政府组织的公益创投竞赛一般以政府财政、福利彩票公益金为主要资金来源,因此根据相关行政规范性文件〔62〕《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》(财社〔2017〕237 号)第6 条规定,彩票公益金的使用应当遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的其他社会公益项目。《民政部彩票公益金使用管理办法》(民办发〔2018〕8 号)第3 条规定,公益金使用应当遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的其他社会公益项目。和表1 可知,目前地方行政规范性文件规定的主办单位一般是地方政府的民政部门,这与最初产生于私法域的公益创投已经有了较大变化,而且地方政府主要以政府购买公共服务的方式确定公益创投的公私联营模式,各种公益创投(项目)竞赛的申请参赛单位主要是社会企业、社会组织(而对该社会组织是营利或非营利也未作严格区分)等。

表1 上海、南京、广州公益创投行政规范性文件比较〔63〕广州市民政局、财政局于2013 年10 月22 日联合制定并发布《广州市社会组织公益创投项目管理办法》(穗民〔2013〕357 号),全文共28 条。其中第28 条规定,本办法自印发之日起实施,有效期5 年。实施期间遇到政策变化或有效期届满的,根据实际需要评估修订。2019 年6 月27 日广州市社会组织管理局印发同名文件《广州市社会组织公益创投项目管理办法》(穗社管规字〔2019〕1 号),全文共34 条。目前北大法宝法律法规数据库显示两个文件均为现行有效。参见http://www.pkulaw.cn/cluster_call_form.aspx?menu_item=law&EncodingName=&key_word=%B9%E3%D6%DD%CA%D0%C9%E7%BB%E1%D7%E9%D6%AF%B9%A B%D2%E6%B4%B4%CD%B6&range=0,2019 年11 月10 日访问。

随着地方政府公益创投的发展,中央行政机关也逐步出台了相关规范性文件。〔64〕具有重要影响的中央相关行政规范性文件规定还包括财政部、民政部、工商总局联合发布的《政府购买服务管理办法(暂行)》(财综〔2014〕96 号),其第10 条规定,购买主体应当在公平竞争的原则下鼓励行业协会商会参与承接政府购买服务,培育发展社会组织,提升社会组织承担公共服务能力。民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部联合发布的《关于积极推行政府购买服务、加强基层社会救助经办服务能力的意见》(民发〔2017〕153 号)的指导思想是,按照党中央、国务院决策部署,以保障困难群众基本生活权益为根本,积极推行政府购买服务,采取有力措施加强基层社会救助经办服务能力,为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会奠定坚实基础。2014 年国务院出台了《关于促进慈善事业健康发展的指导意见》(国发〔2014〕61 号),提出“地方政府和社会力量可通过实施公益创投等多种方式,为初创期慈善组织提供资金支持和能力建设服务。要加快出台有关措施,以扶贫济困类项目为重点,加大政府财政资金向社会组织购买服务力度”。2016 年财政部、民政部联合发布《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》(财综〔2016〕54 号),指出应当加强社会组织承接政府购买服务培训和示范平台建设,采取孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投等多种途径和方式,进一步支持社会组织的培育发展。

尽管地方政府与中央政府都对公益创投寄予厚望,并努力为其发展提供坚实的资金支持和创造良好有序的制度环境,但行政规范性文件规定的公益创投显然远离了撬动公益资金的原始初衷,反而走进了公益创投等同于政府购买公共服务的误区。诚然,我国公益创投竞赛经过十多年的发展,正在尽力摆脱自说自话的窘境,并在实践中积累了一定的经验,然而在现实中,冠以“公益创投”之名,却无法行公益创投之实的情况并不少见,未能真正带动起新的公益浪潮,依靠地方政府的财政支持仍是主流,如此一来,何谈在提供公益服务的实践中寻求立法的科学与适当,又何来依据公益创投的经验与事实建立普适性的公益模式并加以推广?

(二)政府管制规训主体自治的导向明显,公益创投的立法价值需转向

实践中,以政府购买服务的方式签订行政协议更易获得公益创投竞赛的青睐,从公益创投的立法价值上言,政府管制规训主体自治的导向凸显。首先,作为公私合力形成规范与实践运作的重要机制,政府购买服务协议表征了双方当事人意思自治和法律地位平等,地方政府与公益创投的接受投资者均需遵守协议约定。其次,将所涉竞赛项目分包给公益创投的接受投资者,因为其目的更接近第三人的需求目标,都希望选择官僚化程度较低、办事效率更高的非政府机构。再次,作为主要公益创投接受投资者的社会组织可能拥有地方政府所不具备的工作人员与接触第三人的渠道、方式等,协议可能会因此规避那些制约政府行使自由裁量权、节约成本、灵活用工的法律法规。最后,政府购买服务协议中的公益创投接受投资者多为具有较高信誉度的社会组织,由其履行合同更有助于拉近民众与政府的距离,树立政府的良好形象。

然而,主要通过政府购买服务方式的公益创投在实际运行中已经出现了偏差,影响甚至辐射到公益创投的各个环节。比如,2014 年东莞市首届公益创投活动结束、政府停止资金支持半年后,13 个公益项目中的9 个项目已完全停止了运作,其余4 个项目或转型升级、或缩小服务范围。〔65〕参见贾庆森:《公益创投项目持续性何解?》,载《东莞日报》2014 年12 月5 日,第A02 版。又如,2015年镇江市首批30 个公益创投项目获得了总额150 万元的创投资金支持,但在中期评估后,有11 个项目被叫停,需要进行整改。〔66〕参见朱秋霞:《镇江首批30 个公益创投项目被叫停11 个》,http://jsnews2.jschina.com.cn/system/2015/04/02/024207486.shtml,2020 年5 月1 日访问。

研判个中缘由,于地方政府而言,购买服务方式的公益创投所形成的路径依赖可能在无形中加大了政府的法律风险,当公益创投项目中期评估不合格、整改无效后,接受投资者可能无法再继续履行协议或者该社会组织被撤销登记,而政府一时又无法找到可代替的社会组织时,就会影响公益创投的服务效果,从一定意义上言,政府可能会对该行政协议失去一定的控制力。同时,由于第三人一般多是弱势群体,所以公益创投的接受投资者很可能长期垄断救助服务项目,给其他社会组织进入该市场造成壁垒,导致该市场的竞争者不足,导致政府的选择余地有限。也因如此,公益创投的接受投资者一般以社会企业、非营利社会组织居多,但是也要看到,该类型组织的管理、财务等能力欠缺,尽管可能会拥有来自低收入群体等公众的支持,却恐无法负担雇佣职业经理人与员工撰写规范的标书、完成财务、人事管理汇报并确保政府购买公益创投的行政协议依法履行等。〔67〕同前注〔10〕,莱斯特·M.萨拉蒙书,第281-282 页。对第三人而言,当其对接受投资者提供的社会救助服务感到不满、发生法律纠纷时,也不甚清楚该向哪个部门申诉来获得救济。

于接受投资者而言,政府往往缺少能进行精准监管和评估的能力,但同时又倾向于规制公益创投项目各环节中的台账资料、财务运行、媒体宣传、协议履行等,这种规制的正当性根据在于人们所宣称的市场在处理特定结构性问题上的无能,〔68〕参见[美]史蒂芬·布雷耶:《规制及其改革》,李洪雷等译,北京大学出版社2008 年版,第15 页。但是对于救助对象接受的养老、助残、帮困等服务质量和服务成效却关注度不够。原因之一就在于,作为主办单位的民政部门等也认识到自身在专业管理人员、监管经验等方面的不足,通过委托承办单位负责项目事宜,在立项、中期评估、结项等阶段分别又以委托或者政府购买服务等方式交由第三方机构进行绩效评价,其通常采用电话抽查、面对面访谈、财务审计、项目档案查验等方式,使得公益创投接受投资者可能更加重视项目协议书、中期检查报告和结项报告等文本中的数据。加之地方政府运行的公益创投项目的主要资金来源之一为彩票公益金,囿于公益金的结算时限,导致项目的运作时间较短,一般以1 年左右为周期,鉴于此,对于公益创投接受投资者是否在台账资料、提供社会救助服务效果等方面存在违反协议行为,迫切需要建立起长效监控机制与体系,使政府能够切实掌握项目的实际运行成效,与此同时,严格的监督程序也需要付出高额的成本,然而,在中国式公益创投中,由于资金多来自财政资助,其使用有着严格的规范,造成主办单位常把项目的评估结项看得比组织能力建设更重要,导致公益创投的指向出现明显偏差。〔69〕参见陈永杰:《中国式公益创投何去何从》,载《中国社会工作》2017 年第7 期。

四、实现公益创投本土化的柔性法治策略

厘清理论认识误区及消减实践偏差的目的都是旨在保障我国公益创投不能背离本土化的变革模式以及围绕该模式设计的制度安排,也就是说,我们并不能简单地通过引入他山之石来改造国内现状。通过对我国公益创投的法制分析与考量,建议可从立法基础和法律适用两个维度凝练出适合我国国情的公益创投,并建立起理性的法律表达。

(一)立法价值:管制与自治立法价值的融合

事实上,在制度构建过程中,我们经常会忽视立法价值之间的有效关联。目前我国地方政府公益创投的管理办法或实施意见的具体规定主要集中在政府主导与购买服务项目的程序上,项目完成与否是地方政府公益创投的主要关涉点,显示出较重的管制立法痕迹。〔70〕参见《上海市民政局关于进一步规范上海社区公益创投活动的通知》第6 条、《南京市公益创投实施意见(试行)》第15-17条和《广州市社会组织公益创投项目管理办法》第22-27 条等规定。即便如此,我们也并非建议政府的完全退出,因为即使是在公益创投滥觞的美国,从20 世纪末开始,想要辨别政府的公益创投与私人慈善的公益创投已非易事。〔71〕参见[美]劳伦斯·J.弗里德曼、马克·D.麦加维:《美国历史上的慈善组织、公益事业和公民性》,徐家良、卢永彬译,上海财经大学出版社2016 年版,第243 页。同时,在政府购买服务协议的主要模式中,有限理性使得政府很难预测外部环境的不确定性,〔72〕参见贺文慧、陈建国、陈嬝婷:《不完全契约下农业社会化服务政府购买风险及其防范》,载《中国财政》2017 年第10 期。政府购买服务协议因此成为典型的不完全契约,也导致购买服务的质量评估标准难以在协议中被具化,政府失灵在一定程度上引起了契约失灵,使得管制型立法的实施效果不佳。

既然管制理念主导下的立法无法有效实现公益创投之初衷,那么就有必要结合自治性立法思考法律运行的转向。这种自治性的意蕴包含着自主与公益两个基础性要素。自主系指公益创投法律关系主体可以自由决定是否进行自我规制,而非基于法律规范,同时这种自主应当具有公益的价值取向。一般而言,政府的行政行为应以实现公益为其行为正当性依据,而公益创投的法律关系主体并不存在此种义务。此际我们所需要的自治性立法调试并非完全抛弃管制,而是通过公益创投的法律关系主体来实现公益。因此,公益创投的法律运行,与其说是设定管制法律还是自治性法律,毋宁说是探寻以管制与自治融合为基础的社会法律。

(二)权利配置:构建公益创投法律关系主体权利的倾斜性配置

政府购买服务以行政协议方式签订,与民法上的格式合同具有相似之处。地方政府属于经济和管理上较为强势、信息占据优势的协议相对方,根据上海、南京、广州等地相关公益创投办法的规定,地方政府享有调整、终止、继续履行协议等权利,虽然制定规则的初衷在于维护公共利益,但无形中也加大了协议双方主体地位先天的不对等性,因为一般公益创投的接受投资者无针对协议进行协商之可能,所以有必要对公益创投中的地方政府与接受投资者进行权利的倾斜性配置,以此调解“权力—权利”的结构失衡可能导致的制度、规范和价值的失范。诚然,权利实现中的差序格局必然与现代法治追求的权利平等性、普遍性的价值目标相冲突,溯源而言其根本是由市场经济决定的,然而我们不能为了未来才能实现的权利普遍性、平等性价值目标而牺牲现实的市场经济的特性。〔73〕参见郝铁川:《权利实现的差序格局》,载《中国社会科学》2002 年第5 期。

权利倾斜性配置是通过对交易一方权益的损害而保护交易相对方的权益,但是公权对交易双方的倾斜性权利配置必须十分谨慎,应在穷尽他法之后方可施行。〔74〕参见应飞虎:《权利倾斜性配置研究》,载《中国社会科学》2006 年第3 期。由是可见,权利的倾斜性配置以对社会法所保护的弱势群体进行特殊保护为终极目标,故而划定准确的保护范围并保障倾斜性配置不被滥用是首要任务。具体而言,在地方政府与公益创投接受投资者形成的法律关系中,接受投资者须执行相应的社会救助项目并承担公益责任,那么接受投资者范围、接受投资者性质等应当在社会法倾斜性保护的立法目的下进行厘定,建立公益创投主体的权利谱系和配套的权利实现机制。而对于目前行政规范性文件规定地方政府主要承担监督和管制责任,甚至必要时(例如,公益创投项目被叫停或有待整改)还需要承担接管、终止协议、继续履行等责任,应当进行公权力限缩,并通过与公益创投接受投资者形成责任与风险共同体的方式,展开风险预警、分配与评估。当然,风险分配应当依据个案进行制定更加适宜,以此与公益创投主体建立稳定的合作关系,实现互补与双赢的结果。

(三)主体多元:加速公益创投法律关系主体的多元化进程

就当前我国公益创投投资者的现状而言,除地方政府以购买服务参与公益创投外,一些资助型基金会同样在支持公益创投的接受投资者。〔75〕南都公益基金会项目列表,http://www.naradafoundation.org/category/66,2019 年8 月21 日访问。但是,在我国6500 多家基金会中,资助型基金会的数量不超过40 家。〔76〕例如,南都基金会开展的景行计划,对北京十方缘老人心灵呵护中心、广东省慧灵智障人士扶助基金会等十多家社会救助和环保等领域的公益创投主体提供3-5 年资金等深度支持,以公益平台来扩大社会影响力。参见徐永光:《资助型基金会的价值》,载《中国慈善家》2018 年第2 期。实际上,公益创投具有转换性的特质,既与基金会内部治理与程序的建构紧密相关,又与基金会、市场和其他组织之间关系的调整不可分离。因此,基金会积极参与公益创投将有助于激活利他主义和以公益为名的公益创投动因,增强公益创投的活力,从而减轻地方政府的行政与财政压力,也唯有地方政府与资助型基金会的共同参与,才能壮大公益创投投资者的队伍,实现公益创投的可持续性发展,回归公益创投产生之初的初衷。

(四)退出机制:完善投资者的退出机制

如果公益创投被视为投资者与接受投资者之间维持良好关系的组织形式,那么其根本目标是确保该组织具有自治性和资金运营的可持续性,而不是接受投资者对投资者形成依赖关系。所以,公益创投项目(大赛)应当更倾向于为能获得微利的接受投资者提供资金,也就是说,哪怕只能提供低于产品成本价格的社会服务或贫困社区的社会企业也要优于仅仅提倡保护弱势群体权利却丝毫无法营利的组织。鉴于此,公益创投应当制定投资者的退出机制。

我国公益创投的发展尚处于“幼儿期”,在此过程中,政府作为主要投资者起到了引路人的重要作用。但是,基于目前的公益创投架构,投资者退出机制并未建立。通常情况下,公益创投项目结束后,政府购买服务协议也随之完成,理想中的地方政府参与公益创投从全程支持陪伴到逐步限缩直至完全退出的过程仍处于愿景之中。事实上,这种退出机制的关键在于退出的时间结点应当是从公益创投的接受投资者能够在财政运营和社会地位保持独立时开始。换言之,即使接受投资者在运营资金上具有可持续性且有能力将社会影响力最大化,同时能够获得投资回报的时间结点——投资者从公益创投接受投资者的所有权、组织结构和决策制定中全身而退,但这种体系化的退出机制至少应当包括确定关键性退出注意事项、制订退出计划、做好退出准备、执行退出计划以及跟进后期投资等。〔77〕See Y. Wu, Exploring Organisational Perspectives on, and Approaches to, Venture Philanthropy Amongst Four Funders [2011-2014]: Convergence or Divergence?, University of Edinburgh, 2018, p. 54.

五、结语

近年来,在慈善实践中,公益创投无疑是最突出也是最具争议性的社会给付行为。以法律实现为目的,通过法律定位、法律关系、理论与实践困境等维度来研究公益创投的结构化和制度化问题,或许有助于未来潜在的慈善新模式在研究中得以理论上的证成。从西方法治背景下引入的公益创投,在中国语境下可能会存在错位的窘境,突出的表现是将公益创投等于政府购买服务,究其原因主要还是理念体系上的重大差别。

目前紧迫的工作是构建纳入中国权利体系的公益创投,从法律体系上言,公益创投刚性立法的出台并不适时,甚至因为地方政府在经济、理念、技术上的差别而最终无法制定统一的高位阶规则,然而,若能利用公务分权理论,率先制定公益创投软法系统性规则也未必不是一种稳健的柔性法治策略。由立法论延展而至法律方法上的解释论,以理性法律论证公益创投本土化的正当性,在社会法的法域归属中使用体系解释方能实现公益创投的使命与担当。解释论无法取代立法论,而柔性法治就是在努力实现立法与司法之间的动态平衡,未来应当在公益创投的司法领域展开更深入的研究。