“不羁放纵爱自由”

——艾青的北京“心灵史”

冯 雷

北方工业大学 日本东京大学东洋文化研究所

1938年1月27日,一列由汉口开往潼关的五等铁皮卧车进入河南渑池境内,望着远处山峦苍茫、河川封冻的景色,“国破山河在”“烽火连三月”的复杂情感笼罩着整节车厢,趴在窗边的端木蕻良不禁失声叹息道:“北方是悲哀的。”抵达潼关之后,艾青提笔写道:“一天/那个科尔沁草原上的诗人/对我说:‘北方是悲哀的。’……”应该感谢艾青的这首《北方》,车厢里那个令人动容的瞬间得以从历史无数的切片当中保留下来。电影《黄金时代》也特意再现了这一场景,镜头扫过端木,扫过萧红、萧军以及聂绀弩,而对端木的哀叹反应最强烈的艾青却没有出场。如此处理想必是因为艾青和萧红的关系不算密切,这倒也无可厚非,但以艾青为对象的专题片、纪录片也寥寥无几,倒令人稍感意外。

艾青一生走南闯北、行迹甚广,然而除了北京和故乡金华之外,恐怕没有其他可专供纪念的场所了。笔者曾经有幸参观过金华的艾青故居,然而正如艾青在诗中所写“少年人的幻想和热情/常常鼓动我离开家庭”(《我的父亲》),那所雕梁画栋的大宅子一度曾是艾青最渴望远离的。而北京对于艾青则有着特殊的意义,革命胜利之后,他进京、离京又返京,几度沉浮,前后在北京生活了三十余年。于艾青而言,北京更意味着毕生的信仰和追求。如此想来,北京那些无言的草木和院落见证了艾青“嘈嘈切切错杂弹”的曲折心曲。

失之交臂的美术梦

紧邻故宫东侧有一条南北向的胡同,以东华门为界,东华门以北称为北池子大街,以南叫作南池子大街。这条胡同其实有不少故事可讲。辛亥革命之前这里曾经是皇城的一部分,民国政府为了交通方便在红墙上另开门,形成现在的样子。不少历史古迹都在这一带,比如皇家的档案库——皇史宬、多尔衮的王府——今天的普渡寺,以及与故宫西侧供奉雷神的昭显庙相呼应的、供奉风神的宣仁庙等,都在这条街上。往北走到头,离京师大学堂旧址和北大红楼便相距不远,胡适住过的缎库胡同、陈独秀待过的箭杆胡同、沈从文曾蜗居的银闸胡同以及教授们云集的中老胡同等也都在这附近,陈独秀在箭杆胡同暂住的时候还把《新青年》编辑部挪到了自己家里。想一想当初有多少新文学同仁在北池子、南池子里进进出出,这条大街也算得上是见证了“五四”新文学的诞生吧。

青年艾青

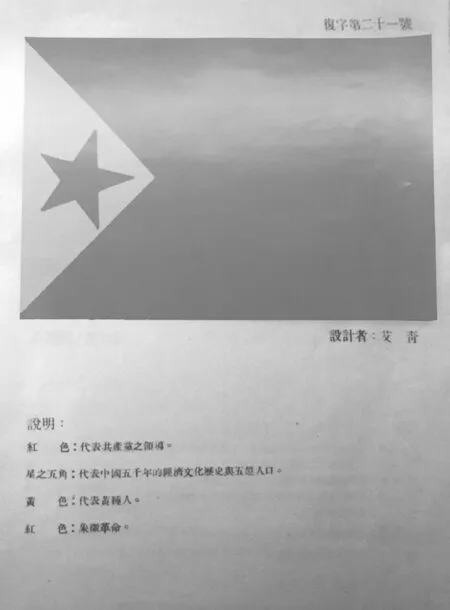

吴玉章设计、艾青绘制的国旗候选方案

艾青设计的国旗候选方案

1949年2月,艾青的身影频繁地出现在北池子,他当时的身份是北平军管会文化接管委员会委员,被安排住在北池子,主要负责国立北平艺术专科学校的资产清理、人员甄别等工作。国立北平艺专位于东总布胡同,距离北池子大约3公里,徒步单程至少得40分钟以上,据说有一段时间,艾青每天都要走个来回,而且能够搭车的机会并不多。尽管如此,艾青的心情或许还是比较愉快的。艾青最初是学美术出身,他自言“爱上诗远在爱绘画之后”[1]。早在1933年,艾青在《画者的行吟》里便曾写道:“但愿在色彩的领域里/不要有家邦和种族的嗤笑。”以胜利者的身份进入古城北平,艾青也算是宏愿得偿。而关于自己从事诗歌创作,艾青则打趣说自己是“母鸡下了鸭蛋”[2],因此“北京解放,使我又一次燃烧起对重新搞美术工作的希望。这个希望是很强烈的”[3]。进京之后,艾青很快便和沙可夫、江丰一起去拜访在北平艺专任教的齐白石,当齐白石了解到艾青师从林风眠学画的渊源之后顿时感觉亲近了许多,不但现场作画相赠,日后还提出请求,希望由艾青为自己重写年谱[4],足可见齐白石对于艾青的信任,而艾青也以军代表的身份给予齐白石许多难得的关照和保护。在此后将近一年左右的时间里,艾青常常和美院的学生一起画速写,还曾试图学习雕塑[5],并且写了一些讨论美术问题的文章,可谓意气风发、兴味盎然。在金华的艾青故居,笔者曾经看到两幅艾青参与设计的“国旗”草案:“复字十九号”是由吴玉章设计、艾青绘制的;“复字第二十一号”则是由艾青自己设计、绘制的。老诗人吕剑说艾青希望能够出任中央美院的院长,想要大干一番[6],但事与愿违,不久艾青还是被“从美术工作调到文学工作里了”。对此,艾青想必非常失望。在此后的文章中,他多次表示出深深的遗憾。80年代回忆往事时,艾青形容说:“我的第二次和美术工作的姻缘被切断了。这一次好像是和美术成了永远的告别。”[7]虽然如此,50年代中前期,艾青仍然时常画画、买画、求画,偶有机会还主动献技。1950年元旦,胡风的长诗《时间开始了》的第一部分《欢乐颂》由上海海燕书店出版。据老诗人牛汉回忆,诗集的封面是由艾青设计的[8],书名和落款均是胡风亲笔,正中央书名上方有四面五星红旗,简洁利落而又呼应主题。1955年1月,《艾青诗选》由人民文学出版社出版,封面是两棵树,选用的是艾青自己的一幅画[9],比起《时间开始了》封面上的四面红旗显得更有文艺气息。在金华,笔者还看到艾青的一幅平面设计作品。1958年,在王震的保护和安排下,艾青到黑龙江密山县完达山森林中的八五二农场劳动,他欣然领命为农场酿造的白酒设计了酒瓶上的装贴画,背景是晴空映照下的完达山,左侧一台绿色斯大林80式拖拉机行驶在一望无际的金色麦海中,中间是红色的“军川白”三个书法字。红、绿、黄、蓝,几种鲜艳的颜色搭配在一起,显得舒展而明快。在东北期间,艾青鲜有诗作,这幅画倒可以视作是一个颇为难得的文本。逆境之中能有如此表达,顽强豁达的心态也可窥一斑吧。

“解放”的多重况味

1949年10月,全国文协的机关刊物《人民文学》创刊,艾青被委任为副主编,大约在此前后,艾青被安排住进东总布胡同22号——全国文联、文协机关院内。东总布胡同是东西走向,22号在路北,笔者去过几次但大门一直紧闭不得一观。有许多资料描述那是个三进的院落,当时前面是办公室和工作人员的宿舍,后面有一座精致考究的二层小楼,设施很好,丁玲、萧三、沙可夫住在楼上,艾青住在楼下,书房、客厅占去一间,另有一个较小的房间当作卧室。1950年访苏归来之后,艾青因为家庭矛盾独自搬到楼上。1955年矛盾升级,艾青一度被撵到后院的小平房里以示惩戒。[10]艾青索性另起炉灶,1956年用稿费买了豆腐巷9号的四合院,院子里大小共有18间房,他在院子里种了丁香树,在每个房间里都置办了一套红木家具,卫浴设施齐全而先进。[11]虽然外面的局势波诡云谲,艾青却兴奋地说:“1955年,是我的解放之年。”[12]

所谓“解放”,首先无疑是针对家庭矛盾告一段落而言,其摆脱泥潭之痛快恐怕非亲历不能体会。其次,住在东总布胡同时,艾青明里暗里受到种种针对,除了因为家庭矛盾而受人白眼之外,也总不免让人猜测和宗派之见有关,所以离开“是非窝子”自然也是一重解脱。再有,和许多诗人、作家一样,艾青对行政工作并不感兴趣而更倾心于创作。丁玲就是因为嫌22号太吵影响创作,所以于1951年春搬离了东总布胡同。艾青1941年在延安和香港之间犹豫再三最后还是选择了延安,原因之一就是希望“可以安心写作”[13];后来围绕“文学与生活”的论争,艾青的诸多表态应当说也有这方面的因素;1952年,艾青辞掉《人民文学》副主编,只挂着个编委,住进豆腐巷,“躲进小楼成一统”,了却外界许多纷扰,专心从事创作。“解放”一说正体现了艾青渴望从事创作的夙愿。而提起创作,从1950年到1957年,艾青一共出版了5部诗集,创作量是很大的,而且稿费也堪称优渥,据说仅次于郭沫若和茅盾[14],但是创作的质却不尽如人意。他这个时期不少作品都是随团出访苏联、欧洲和南美所得,复出之后编选诗集时也不愿意多选。由此来看,“解放”所体现的憧憬背后未尝没有浓重的焦虑。

《时间开始了》1950年版

《艾青诗选》1955版

艾青设计的“军川白”装贴画,本文作者摄于金华艾青故居

艾青最优秀的作品写于抗战初期,他用“太阳”和“火把”照亮了中国饱受蹂躏和摧残的“土地”,雕刻了中国诗歌痛苦但却坚强的灵魂,拓展了中国诗歌的胸襟和气度。如果脱离开社会历史,并且对中国诗歌的来路缺乏本体视角的考察,可能就无法公允地评价艾青的历史贡献。此外,在相当长的一段时间里“艾青在诗歌艺术上开始处于一种滑坡的趋势”[15],这些可能都是导致艾青在今天“遇冷”的原因。70年代末“归来”之后,艾青在和青年诗人座谈时把过去《雪里钻》《吴满有》和《藏枪记》等几首重要作品的失败归咎于“诗最重要的特质是想象,而不是事实的记录”。他说:“我发现自己的诗里凡是按照事实叙述的,往往写失败了。”[16]这也不是没有道理,但似乎还不在根子上。在另一篇文章里,艾青提到《藏枪记》的立意曾为“以民歌体写的叙事长诗”[17],而他从来就不是一位擅长“民歌体”的诗人。

说到语言革命,人们往往会想到“五四”时期的“白话文运动”;提起延安,人们则通常会想到思想改造,而对延安的语言革命重视不足。语言不只是一种交流工具那么简单,交流只是语言最浅表的功能,不同语言之间,有许多词汇、概念是无法对应翻译的,这其实正体现了思维、认识的差别。在同一社会内部,语言则是构筑社会权力最基础的资源。语言的差异也不完全是风格、腔调问题,而是社会文化等级差异的体现。胡适一代致力于用白话写诗,大力研究民间谣曲,倡导“人的文学”,实质上就是要破除人们关于文与野、雅与俗、高贵与卑贱的固有观念,请来“德先生”和“赛先生”,赶跑忠孝节义、三纲五常,使社会的文化重心下移,也正是在这个意义上,“白话文运动”才是一场思想解放运动。艾青在《雪落在中国的土地上》里说“我也是农人的后裔”,但真正的农人恐怕是不明白什么叫“后裔”的,这个词就不免显得太文绉绉了。延安把行文风格上升到工作作风、革命立场、政治决心的高度,艾青在延安亲历的政治改造未见得不可以视为是一场触及灵魂的语言革命。无论是“五四”无心插柳而来的“新文艺腔”,还是张爱玲式精致的刻薄;无论是鲁迅式的“彷徨”、周作人式的“冲淡”,还是茅盾式的“幻灭”、郁达夫式的“沉沦”,这些文化人从笔调到情绪在特定的历史语境中都是不大符合“广大群众斗争要求”的。所以,延安的思想改造和语言革命是表里合一的。而随着解放区的文学政策和经验后来推向全国,人们的语体、文风更趋向于工农大众的言说方式,并最终沉淀为一种语言常态,所以发源于延安的语言革命事实上远比“五四”还要深远、深刻,远非80年代局限在文学领域内的语言“暴动”所能扭转得了的。

1954年,艾青在布拉格

具体到艾青,他“念小学时,就读‘五四’时期的作品”[18],“小学课本里已有启蒙思想——要求民主和科学”[19],“所受的文艺教育,几乎完全是‘五四’以来的中国新文艺和外国的文艺”,所以他坦陈“过去是看不起民间文艺的”[20]。语言的习得和观念、价值、个性、心态这些个人品质的养成都是同步的。一个人的观念、立场可以调整,言说方式也如同他的口音一样,可以有意识地抑制、纠正甚至于以假乱真地切换。比如在1953年写的《藏枪记》里,艾青也可以像模像样地写上一段“杨家有个杨大妈,她的年纪五十八。身材长得很高大,浓眉长眼阔嘴巴”,乍一看仿佛和《李有才板话》似的,但是真正的“赵树理们”会一眼看穿这不过是模仿。实际上仅仅一节过后,艾青就“露馅”了,从第二节开始押韵、换韵就显得相当凌乱了,诗行内部的节奏明显不协调,作品的前四节诗形上大体还算整齐,从第五节起基本又变成了用口语写的自由诗。这也说明语言不可能彻底生疏、遗忘,在特定条件下总会不由自主地又表现出来。1956年搬进豆腐巷之后,艾青创作了20多首篇幅比较短小的诗歌,这批作品有些得自于内蒙古参观见闻,有些则是描绘北京当地景致,基本不涉及重大主题,抒情、修辞方式也比较典雅,艾青似乎是在重新捡拾自己最熟悉的发声方式,“一个小孩,赤着脚,从晨光里走来,他的脸像一朵鲜花,他的嘴发出低低的歌声”(《下雪的早晨》),这其中是否也融入了艾青对自己在“解放”之后重获新生的期待与想象?

“杂色”与“本色”

1978年4月30日,许多人惊喜地在《文汇报》上读到署名为“艾青”的《红旗》,自20年前离开北京之后,这是艾青第一次公开发表作品。仅就艺术性而言,《红旗》里其实大多是标语口号、公式化的表达,笔者觉得倒不如他一年前的旧作《我爱她的歌声》。那是艾青听到郭兰英的演唱而有感写下的。[21]“好像是在梦里/好像离得很远/好像早晨的港湾”“她的嗓子,是用金属薄片制成的/从心房里发出的声音”“好像蜂蜜一样甜/好像美酒一样醉人/好像土地一样纯朴/好像麦苗一样清新”,这场景多像是电影《芳华》里年轻人围拢在一起罩着一层纱巾,如痴如醉、如梦如幻地偷听邓丽君的歌声?值得一提的是,郭兰英似乎是艾青情感与记忆的一个锚点。吴祖光在1956年3月15日至18日的日记中记载:“艾青交来郭兰英事迹,悲惨身世,令人动容。艾嘱我改写电影剧本。”[22]1958年离京前后,艾青自己还写了一部《郭兰英传》。[23]

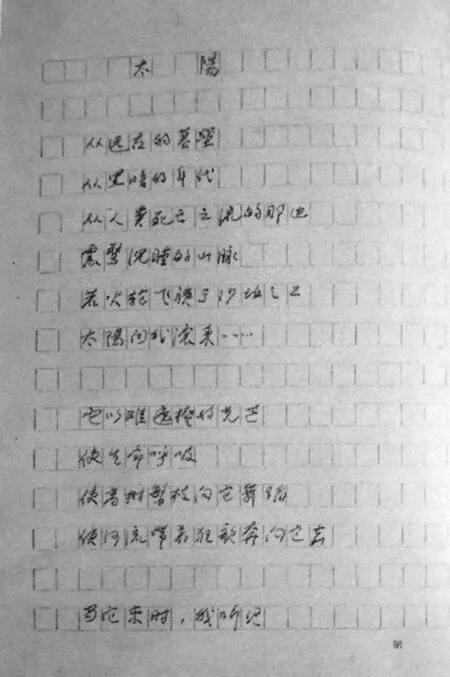

艾青手迹

1979年2月,中国作协对艾青的问题予以平反。同年9月,艾青的工作和户口由新疆调回北京。此时距艾青夫妇离开北京已经过去21年了。1958年艾青携家带口远走东北,一年之后蜻蜓点水般回了趟北京,紧接着又西去更加遥远的新疆,原以为时间不会长久,根本未处理房产,哪里想到直到1973年才以治眼疾为名拖着病老之躯重回北京。豆腐巷改成了丰收胡同,原来的房子已被别人占据,艾青只好借住在西单背阴胡同28号小妹蒋希宁的家中。1975年艾青再次返京,发现丰收胡同里的家已被糟蹋得不像个样子,“里面住了四家,卫生间的澡盆和抽水马桶没有了,改成蹲的”,“我们栽的丁香树,早已死了”[24]。在接下来的几年里,房子成了艾青最关心的问题之一,和朋友们的通信中他多次提到住房问题。1975年返京,艾青先是在背阴胡同蒋希宁住的杂院里借了一间小屋,后来房东自己要用,艾青便又迁入王府仓胡同4号,“一间十平方米大小的简陋的平房,床的上空驾着防地震的家什”[25],唐山地震期间,人们接连几天都不敢进屋,艾青一度到阜成门工地上冒雨避震。1978年7月,经艾青多方求助,一家人被安排住进史家胡同27号,大大小小五间房[26],条件大为改善,只是离公厕太远,即便如此,艾青也已经很知足了。[27]艾青一直惦记着丰收胡同的房子,但迟迟收不回来[28],同时位于木樨地的楼房也破土动工了,艾青可以分得一套。1979年12月,艾青夫妇搬到北纬饭店等新房[29],然而新房落成却还是没有落到艾青头上。几经周折落实政策,1982年秋末,总算是回到了阔别多年的丰收胡同里。艾青夫妇重新修整了小院,“门窗都刷了淡绿色的油漆,屋檐上挂着半透明的绿色的塑料挡雨板”,“三间北屋是艾青夫妇的卧室、小客厅和写作间,东西两厢是子女的住室、厨房、锅炉房、浴室和厕所;南屋是较大的会客厅。进门处,有一棵香椿树挺拔地把枝丫伸向天空”[30]。

艾青生前最后的照片,本文作者摄于金华

再获新生恍如隔世,艾青把自己比作“一个从垃圾堆里捡起来的、被压得变了形的铅制的茶缸,最多也只能用来舀水浇花而已”[31]。这既是自谦,也是自怜。“归来”之后,艾青开始填充自己对“解放”的期待。人老觉少,且又约稿不断,艾青索性每天早上两三点就起床开始工作,“我还必须把那些被朱红笔勾销了的岁月,像捡云母片似的一片一片拣回来”[32]。有人问他:“年纪大了还能不能写诗?”艾青显得有些没好气,答曰:“问得怪。”[33]早在1954年,艾青就写道:“那种非常严峻地批判着人和社会的史诗式的巨大的诗篇,我以为只有人生经验比较丰富的年老的诗人能完成。”[34]《在浪尖上》《光的赞歌》《古罗马大斗技场》,在这些透视社会历史的长诗之外,艾青还写了不少短诗,比如《鱼化石》《镜子》《盆景》等等。这些作品也许并不见得像人们说得那么好,比如像《鱼化石》,去掉最后的两小节好不好?当然,换个角度,这些不完美是不是可以看作是艾青内心的小声嘀咕,就像当初的端木蕻良那样?思来想去还是觉得王蒙彼时那篇小说的题目——“杂色”起得最为妥帖、到位。当然,艾青还是有他的“本色”的。诗人当中,艾青可能是最早提倡“说真话”的,1979年末他在多个场合反复强调政治民主保证下的“创作民主”和“艺术民主”[35],“让大家吵。没有吵就发展不了诗歌”[36]。50年代,面对指责和批判艾青只有检讨,刚一平反就又强调“民主”,这既是情之所至,也是性情使然吧。在课上给学生们讲艾青的时候,笔者曾特意把“原谅我这一生不羁放纵爱自由”这句截下来,插入课件作为导入,希望尽量拉近学生们对艾青的距离感——其实现在这些“95后”、马上就是“00后”的大学生们差不多已经把90年代的流行歌曲当成怀旧金曲了,另一方面也是想强化学生们关于艾青与“自由”的印象。在笔者看来,艾青不仅是自由体诗歌最重要的倡导者和实践者,他在追求艺术、追求爱情、追求解放的过程中始终体现出充沛的情感和顽强的韧性,虽然他也为此付出了相当的代价。

艾青晚年手迹

80年代末,丰收胡同面临拆迁,在北京市的帮助之下,艾青用安置房置换了东四十三条的97号院。2011年,笔者带着学生到东四一带进行社会考察,还曾意外地被艾青的夫人高瑛老师请进客厅。白色的门窗使得院子里看起来朴素而又整洁,中庭的东北角种着一棵郁郁葱葱的玉兰树。艾青当初对这里也很满意,他在给友人的信中说:“还是个四合院,在城市中心。”[37]艾青去世之后,这里就成为了“艾青故居”,想必也有不少心怀崇敬者慕名而来吧,但其实住在这里时,作为诗人的艾青已经老去,他和大多数老人已经没有什么差别了。1990年,艾青外出时意外摔倒,导致右臂骨折。2014年,笔者在“孔夫子”网上买到一套《艾青全集》,扉页上居然有1992年艾青签赠的亲笔题字,字写得歪歪扭扭,看得出来运笔时非常吃力。然而回想艾青的一生,这垂暮之年的笔迹或许就是他与命运不屈搏斗的象征——

一个浪,一个浪

无休止地扑过来

每一个浪都在它脚下

被打成碎沫,散开……

它的脸上和身上

像刀砍过的一样

但它依然站在那里

含着微笑,看着海洋……

——艾青:《礁石》

注释:

[1][2][3][5][7]参见艾青:《母鸡为什么下鸭蛋》,《艾青全集》(第五卷),石家庄:花山文艺出版社1991年7月版,第251页、249页、254页、255页、255页。

[4]参见贺锡翔:《艾青美术年谱》,《艾青全集》(第五卷),第717页。

[6][11][14][21]参见程光炜:《艾青传》,北京:十月文艺出版社1999年1月版,第414页、473页注释①、415页、488页。

[8][25]牛汉:《一颗不灭的诗星》,《散生漫笔》,太原:北岳文艺出版社1999年1月版,第108页、109页。

[9]贺锡翔:《艾青美术年谱》,《艾青全集》(第五卷),第706页。《艾青美术年谱》中关于《艾青诗选》的出版时间弄错了,当为1955年。

[10][12][24][27][28]高瑛:《我和艾青》,北京:十月文艺出版社2007年1月版,第19页、26页、150页、245页、245页。

[13][17][19]参见艾青:《在汽笛的长鸣声中》,《艾青全集》(第三卷),第393页、396页、389页。

[15]王光明:《现代汉诗的百年演变》,石家庄:河北人民出版社2003年10月版,第573页。

[16]艾青:《与青年诗人谈诗》,《艾青全集》(第三卷),第461页、460页。

[18]艾青:《在粉碎“四人帮”后召开的第一次全国诗人座谈会上的讲话》,《艾青全集》(第五卷),第574页。

[20]艾青:《谈大众化和旧形式》,《艾青全集》(第三卷),第234页。

[22]吴祖光:《吴祖光日记》,郑州:大象出版社2005年11月版,第178页。

[23]周红兴:《艾青年表》,《艾青全集》(第五卷),第666页。

[26]1978年7月18日艾青致涂乃贤信,《艾青全集》(第四卷),第642页。高瑛则回忆说是“里外四间屋”,参见高瑛:《我和艾青》,第245页。叶锦则描述为是“大大小小算是有6间房”,参见叶锦:《艾青年谱长编》,北京:人民文学出版社2010年4月版,第243页。

[29]1979年12月8日艾青致聂华苓信,《艾青全集》(第四卷),第675页。

[30]周红兴:《艾青研究与访问记》,北京:文化艺术出版社1991年7月版,第249页。

[31][32]艾青:《〈艾青抒情诗选一百首〉前言》,《艾青全集》(第三卷),第455页、455页。

[33]艾青:《答〈诗刊〉问十九题》,《艾青全集》(第三卷),第434页。

[34]艾青:《诗与感情》,《艾青全集》(第三卷),第325页。

[35]参见艾青:《新诗应该受到检验》,《艾青全集》(第三卷),第412页;艾青:《在汽笛的长鸣声中》,《艾青全集》(第三卷),第397页;艾青:《我对新诗的要求》,《艾青全集》(第三卷),第413页;艾青:《在粉碎“四人帮”后召开的第一次全国诗人座谈会上的讲话》,《艾青全集》(第五卷),第572页等。

[36]艾青:《答〈诗探索〉编辑问》,《艾青全集》(第三卷),第499页。

[37]1990年6月18日艾青致悦然的信,《艾青全集》(第四卷),第763页。