基于身份、民族与国家的认同:关于20世纪五六十年代抗美援朝文艺创作

张艳庭

山东师范大学

抗美援朝文艺创作是伴随抗美援朝战争而产生的,以战争期间的1950—1953年为其高潮阶段。战争结束后,此类题材创作依然在延续,直至60年代,都可以看作是这一阶段的延伸。新时期后,抗美援朝主题的文艺创作依然在进行,但已与五六十年代有了较大的变化。五六十年代抗美援朝文艺创作是特定时代的产物,不管是社会历史背景、文艺制度还是意识形态特征都有其独特之处。

文艺生产有自己独特的规律,但在现实中又受到诸多因素的制约和影响。其中文艺制度对文艺创作的主题思想和表达形式都有着重要的规范作用。李洁非等研究者认为中国当代文艺制度的重要特征是对文艺的组织性生产。洪子诚也认为“这种文学是国家、政党‘组织’、管理的文学。国家、政党不仅要组织工业、农业的生产,军队的建设,而且要‘组织’文学的生产,组织精神产品的生产”[1]。洪子诚认为这种组织性生产的纲领即是延安文艺座谈会上的讲话所确定的文艺为政治服务的原则。中华人民共和国成立后,新的文艺机构如全国文联和作协的建立,使文艺制度进一步完善,文学艺术创作也沿着政治一体化的道路继续发展。这一时期文艺界的思想整风和批判活动也不断进行,从对《武训传》的批判到对胡风文艺思想的批判,再到反右斗争,导致政治对文艺生产的作用不断加强,也使文学艺术的一体化成为五六十年代文艺生产的主要特征。

抗美援朝文艺创作是中华人民共和国成立后,第一次大规模的政治性文学艺术创作生产活动。在文艺创作动员机制下,中国人民保卫世界和平反对美国侵略委员会组织了三届赴朝慰问团,其成员中就有许多作家,如老舍。总政治部等军队系统也多次组织作家与记者赴前线,其中代表性的有魏巍、杨朔、刘白羽、陆柱国等。作为专业文艺机构,全国文联、作协在抗美援朝文艺创作组织上起到了重要的作用。早在1950年11月,全国文联第六次常委扩大会议就提出:“文联所属各协会及全国各地方文艺组织一致行动起来,通过开展文艺活动来宣传抗美援朝保家卫国的政治运动。”[2]1952年年底,全国文联组织“朝鲜战地访问团”到前线采访。此次战地访问团由作家巴金担任团长,主要成员有丁玲、田汉、黄药眠、吴组湘、叶丁易、田间、葛洛、黄谷柳、宋之的、菡子、吴祖光、胡风、路翎等知名作家,也有魏巍、刘白羽、杨朔、韶华、西虹、陆柱国、白朗、陈沂、和谷岩、里加等这样的军旅作家,还包括一些音乐家和画家如丁聪、王莘、罗工柳、古元、辛莽等。此后全国文联与作协又组织过前线采访活动。

强有力的文艺动员,使多个门类的文艺创作都如火如荼地展开。根据常彬对五六十年代抗美援朝文学创作与生产的相关数据的统计,在五六十年代,《人民日报》《人民文学》《解放军文艺》《文艺报》《光明日报》《文汇报》《中国青年》等媒体发表有关朝鲜战争的各类消息报道及文学作品近万篇。《新华月报》仅在1951—1954年间,就转载相关主题各类文艺作品58篇(部)。50年代就有91家出版社参与出版了抗美援朝文学书籍。五六十年代,共出版抗美援朝题材长篇小说13部、中篇小说18部、短篇小说集15部、散文281部[3]。在文学之外,还有音乐、美术、戏剧、电影等诸多艺术门类的创作都取得了丰收。

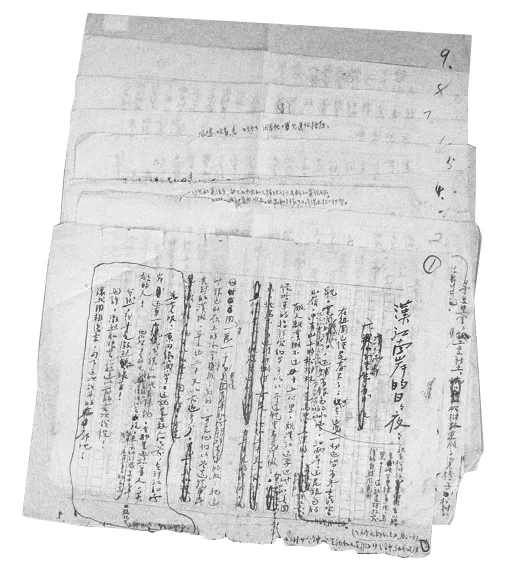

陈思和认为:“战争文化要求把文学创作纳入军事轨道,成为夺取战争胜利的一种动力。”[4]这种战争文化心理,决定了抗美援朝文学创作的特征。报告文学是抗美援朝文艺中最重要的题材类型之一,代表性作家有魏巍、巴金、陈伯坚等。魏巍创作了一系列优秀报告文学作品,代表作为《在汉江南岸的日日夜夜》《谁是最可爱的人》。其中《谁是最可爱的人》以朴素的语言、动人的事迹、真挚的情感来论证志愿军战士是最可爱的人。作品发表后得到了广泛的认同,也成为抗美援朝报告文学中的代表性作品。巴金也创作了《我们会见了彭德怀司令员》等多篇报告文学和散文作品。这一时期的诸多散文作品,都呈现出通讯报道式的写法和文学语言相融合、速写与随笔相融合的特征。

魏巍《在汉江南岸的日日夜夜》手稿

短篇小说因篇幅短小,不易写得深入,往往呈现的是战争的某个片断,与意识形态宣传结合较为紧密。著名作家巴金先后两次奔赴朝鲜前线,7个多月时间,积累下诸多素材,创作了多篇短篇小说,出版了两部短篇小说集《英雄的故事》(1959)、《李大海》(1961)。“文艺工作者”的身份,使他将政治标准放在了文学标准之前,与他之前的小说创作有了很大的不同。不过他依然写出了《团圆》这样的佳作,成为中国当代军旅文学的经典之作。其他短篇小说代表作品有刘白羽的《永远唱不完的歌》、杨得志的《突破临津江》、施行的《炮击高栈下里》、李仁智的《我们完全占领了双尖山》等。还有军旅作家里加的《临津江边》、立高的《胜利追赶着时间》、李蕤的《不准伸出头来》、寒风的《射手》、张结的《第十四次任务》、琳德的《意志》、原野的《工兵勇士》、西虹的《火人》、白刃的《神枪手》、徐刚的《女护士陈敏》、鲁芝的《铁锁链的故事》等。

五六十年代抗美援朝长篇小说主要有杨朔的《三千里江山》、路翎的《战争,为了和平》、白朗的《在轨道上前进》等。这些长篇小说,大多秉承革命历史题材长篇小说的写作传统,采用现实主义写作手法和宏大叙事的叙述方式,试图对战争作全景式的呈现,以实现史诗化的风格追求。相较短篇小说和长篇小说,中篇小说一般不追求全景呈现和史诗书写,能够就一点或某一层面展开深入挖掘,从而更深入地展现人物复杂的情感,艺术性上最能够得到保证。因此,中篇佳作相较短篇作品更多,如陆柱国的《上甘岭》《风雪东线》、魏巍和白艾的《长空怒风》、王坪的《突破临津江》、老舍的《无名高地有了名》等在当时都颇受好评。这其中,尤以路翎的《洼地上的“战役”》在艺术上最为成功,却受到了一些批判。评论者认为其内容是“反革命”、“反动”的,歪曲了志愿军形象,其“悲剧式的结局腐蚀着读者的心灵”[5]。

路翎这篇作品受到批评的一个重要原因就是对斗争意识形态强调的主要矛盾的置换。经过置换之后,主要矛盾由敌我矛盾变成了战争与人的矛盾。主要矛盾的转移,淡化了小说的政治色彩,对战争的合理化书写产生了负面作用。亚里士多德认为具有净化意味的悲剧,在这种语境中,也成为腐蚀心灵的情节结构。这是因为悲剧转移或者说深化了二元对立的矛盾,将战争放在人的对立面,而悲剧的结局也与革命乐观主义并不相符合。对人物复杂心理的深入书写,也就是对其人性的书写,是一种非英雄化的书写,与英雄主义的写作思潮相左。从这种批判中,可以看到抗美援朝文学中政治标准对文学性的压抑。除了这篇小说之外,路翎在小说《初雪》中对残酷战争中的青春心理、微妙的情感反映的书写,短篇小说《战士的心》对一个十八九岁美军士兵惊恐表现的正面书写,都增加了战争文学中的人性深度,增加了战争场域中心理空间的丰富与复杂。路翎的抗美援朝小说对丰富与复杂人性的呈现,对人物独立性的注重,对“五四”文学中“人学”传统的继承,保持了小说主题的开放性,拥有了穿透历史的价值,成为抗美援朝文学中的重要收获。

如果说小说因其文体机制的复杂性特征,能够包容构成复调的声音,承载战争环境中对人性的深入探索,那么诗歌则因其短小与直接而更具斗争武器的特征,更能体现出文艺的一体化或同一化的倾向。诗歌创作的同一化主要表现在思想的同一、声音的同一和风格的同一等方面。据统计,抗美援朝三年间,全国报刊发表的相关主题的诗作有上千首之多。其中不乏著名诗人的作品,如:柳亚子的《抗美援朝歌》、郭沫若的《光荣与使命》等。这些诗歌的主要内容是对我方阵营的赞扬、歌颂以及对敌方阵营的抨击,形式上也以语言的通俗化、战斗化为特征。虽然这些诗歌作为宣传与动员的文学,在鼓舞士气和激励斗志上有着重要的作用。

军旅音乐是音乐大家庭中的一个重要题材,而战争期间军旅音乐的创作往往是最为旺盛的时期。抗美援朝战争期间,也就是1950至1953年间,是抗美援朝主题音乐和歌曲创作的高峰期。在此期间较多的诗歌创作,也给作曲家提供了丰富的歌词资源。《中国人民志愿军战歌》(麻扶摇词,周巍峙曲)就是周巍峙在看到志愿军炮兵某团五连指导员麻扶摇的一首诗后,有感而发谱成的,最后被广为传唱。由于文艺动员机制的巨大力量,诸多作曲家都参与了当时的音乐创作,如罗宗贤、周巍峙、瞿希贤、吕骥、岳仑、李群、张文纲、李瑞星、张鲁、费克、郑律成、马思聪等,诞生了如《抗美援朝进行曲》(赖广益词,李瑞星曲)、《抗美援朝进行曲》(李伟词曲)、《中国援朝志愿军之歌》(刘佳词,张非曲)、《抗美援朝,保家卫国》(钟华词,罗宗贤曲)等诸多歌曲。战争时期还产生了一些大型声乐作品,如合唱《飞虎山大合唱》(管桦词,张文纲曲)、清唱剧《英雄的高地》(费克、王卓词,曹克曲)、大合唱《黄继光》等大型声乐作品及歌剧《战斗的友谊》(刘佳编剧,张非作曲)。1953年以后,反映抗美援朝战争的音乐作品仍不断涌现。例如,《告诉我,来自祖国的风》(蔡庆生词,晨耕曲)、女声独唱《中朝友谊之歌》(《告别朝鲜》)、刘炽作曲的《我的祖国》(乔羽词)和《英雄赞歌》(公木词)等。其中尤以《我的祖国》与《英雄赞歌》最能体现爱国之情与悲剧英雄的崇高感,达到了同类主题音乐艺术的高峰,也成为了时代的经典之作。

《中国人民志愿军军歌》手稿(原名《打败美帝野心狼》)

美术作为一种艺术门类,具有直观性等特征,在文化宣传中有着独特的作用。抗美援朝战争爆发后,美术界响应全国文联的号召,以革命英雄主义和革命乐观主义为指导,进行了相关题材的创作和生产,发挥了美术作品的宣传作用。其中,漫画因其立足现实,颇具抗争精神的特点,成为抗美援朝美术创作的主要艺术形式之一。在全国美协的动员下,不仅漫画家绘制了大量漫画,许多版画家、国画家、油画家在各自领域进行主题创作之外,也进行了漫画创作。当时美术界正在开展的新年画运动也紧跟时代主题,把抗美援朝作为新年画的重要主题。在宣传画创作得到极大推动的同时,传统的国画、油画等领域,也都创作出了代表性作品,以不同的方式参与到宣传中。在国画领域,蒋兆和的《把学习的成绩告诉志愿军叔叔》获齐白石题词,单幅印刷品近30万张,产生了广泛的影响。此外,国画代表作品还有钱瘦铁的《抗美援朝进军图》、娄师白的《中朝友谊万古长青》等。版画作品代表作有彦涵的《中朝友谊血汗凝》《刚刚摘下的苹果》等。油画作品如侯一民的《跨过鸭绿江》、高虹的《孤儿》等。志愿军中的美术工作者何孔德、曹振明、张笃周等人的美术作品真实地再现了战争生活场景,在同类题材作品中也具有重要价值。

抗美援朝戏剧的生产与解放区戏剧运动有着相似的生产机制和模式,是对其成功经验的继承,同时又是新中国文艺生产动员机制下的产物。抗美援朝戏剧注重主题性、时效性和宣传性。在形式方面,注重民间化与本土化色彩。代表性的作品有独幕话剧《平壤解放前》《一夜间》《朝鲜儿女》《英雄意志》等。肖振宇、张哲望认为:“‘抗美援朝’时期百姓喜欢的戏剧曲艺形式比解放区时更加多种多样,评戏、大鼓、相声、歌曲数量增多,但依然以广大群众熟悉的、通俗短小的、易写易演的戏剧为主,主要包括独幕话剧、秧歌剧、小歌舞剧、快板剧、舞台活报剧等。”[6]肖振宇、张哲望研究的是东北的戏剧生产状况,在全国文艺创作与生产机制的同一化背景下,颇具代表性。

在以上诸多艺术门类中,电影艺术在群众中的影响力和宣传作用是最大的。但由于制作周期相对较长等原因,抗美援朝题材电影都拍摄完成于战争胜利之后。五六十年代关于这类主题的电影有《上甘岭》(1956年摄制)、《长空比翼》(1958年出品)、《三八线》(1960年摄制)、《英雄坦克手》(1962年出品)、《奇袭》(1960年出品)、《英雄儿女》(1964年摄制)、《打击侵略者》(1965年出品)。其中第一部抗美援朝的电影《上甘岭》所表现的是真实的上甘岭战役,塑造了志愿军战士的顽强毅力和不屈精神,更塑造了一种独特的集体记忆。这种集体记忆不仅强化了民族自尊心和国家的历史尊严感,同时为中国人民的民族认同和国家认同提供了最为有力的载体和对象。

在这些电影作品中,影响最大、最为深入,也最受观众喜爱的是《上甘岭》和《英雄儿女》。前者甫一上映,即在全国引发轰动,而随同电影一起诞生的主题曲《我的祖国》(乔羽作词、刘炽作曲、郭兰英演唱)也在祖国大江南北快速传开。后者改编自巴金小说《团圆》。编剧毛烽根据电影拍摄需要对小说进行了较多的改编,如电影突出了王成的人物形象,着重呈现了王成的战斗场面,突出了其英雄主义形象,而巴金在小说中对这场战斗则是一笔带过的。这显示了文学与电影的不同。电影作为大众化的艺术,受意识形态影响更大。尤其是在五六十年代的社会环境下,抗美援朝这类题材更如李军所说:“政治主题被突出、被强化,即使某些原来政治意识淡薄的作品也被赋予强烈的政治色彩。”[7]不过,在当时语境中,文艺充分意识形态化,一切服务于战争,本也无可厚非。

总之,在文艺体制大规模的文艺动员和文艺家高涨的热情之下,五六十年代抗美援朝主题文艺创作和生产取得了极大丰收,也收获了一些经典作品。抗美援朝战争胜利所带来的强烈的民族自尊心和自豪感,成为一种重要的文化记忆,成为塑造身份认同、民族认同和国家认同的重要载体,也成为这些抗美援朝文艺作品所具有的重要功能。抗美援朝战争结束之后,其意义在文艺生产制度中仍然不断得到强调,生产也在不断地继续。在那个独特的年代里,它们对民心的鼓舞和士气的激励作用是不可估量的。

注释:

[1]洪子诚:《问题与方法》,北京大学出版社2010年版,第87页。

[2]《关于文艺界开展抗美援朝宣传工作的号召》,《文艺报》1950年11月第3卷第2期。

[3]常彬:《抗美援朝文学叙事中的政治与人性》,《文学评论》2007年第2期。

[4]陈思和:《陈思和自选集》,广西师范大学出版社1997年版,第182页。

[5]侯金镜:《评路翎的三篇小说》,《文艺报》1954年12月。

[6]肖振宇、张哲望:《东北“抗美援朝”戏剧的预制与生产》,《戏剧文学》2020年第5期。

[7]李军:《新中国改编电影与文学原著的改编关系勾勒——以政治表述为切入点》,《四川戏剧》2012年第2期。