With pleasure! My pleasure!盘锦高中英语教研战“疫”在行动

摘 要:为阻断新冠肺炎疫情向学校蔓延,教育部要求2020年春季学期延期开学。广大家长十分关心延期开学期间孩子的居家学习问题,有的家长甚至产生了焦虑。教育部对此高度重视,要求各地教育部门和学校认真做好延期开学期间“停课不停学”工作,为广大学生提供学习资源和学习支持服务。疫情无情人有情,2月12日盘锦市高中英语教研员苏辉老师发起 “With pleasure!My pleasure!——盘锦高中英语教研战 ‘疫 在行动” 的倡议。倡议即“战疫”的号角,盘锦高中英语人积极响应、勇于担当,战“疫”,盘锦高中英语教研在行动。

关键词:高中 英语 战“疫”

一、战“疫”行动原则

依据教育部、辽宁省教育厅、盘锦市教育局相关文件精神,在盘锦市教师进修学院领导的指导下,我市高中英语教研战“疫”在行动迅速确定行动原则。

严格执行国家课程方案,培养学科核心素养,落实立德树人。把疫情当课程,把社会当课堂,准确定位本次抗击疫情居家学习内涵,抓住契机渗透自然、生命、规则、诚信、责任教育,发挥教研独特作用,开展网络教研,联合攻关,推进新时代课程改革。

二、战“疫”行动目标

发挥我市高中英语特色教研之项目式教研(PBR)模式的优势,借助网络平台,共克时艰,全市统筹征集整理已有优质课程资源,开发适应居家学习新资源,整合学科课程资源,高效地开发建设盘锦市普通高中英语学科优质课程资源。

1.课案导学

2.课件助学

3.课堂伴学

4.课例研学

三、战“疫”团队建设

秉承在充分利用好国家、地方、学校现有的优质网络课程资源的基础上,统筹组织少数优秀骨干教师适当补充优质教学资源,整合学科资源,把教师从高负荷、低效率、零起点的学科录课中解放出来的原则,依托我市普通高中英语学科“445”区域教研模式的优势,盘锦高中英语人迅速集结,组建盘锦市普通高中英语学科课程资源建设专业团队,团队构成如下:

1.省、市教学名师

2.学科带头人

3.青年骨干教师

4.英语教研主任与年级备课组长

四、战“疫”行动实施

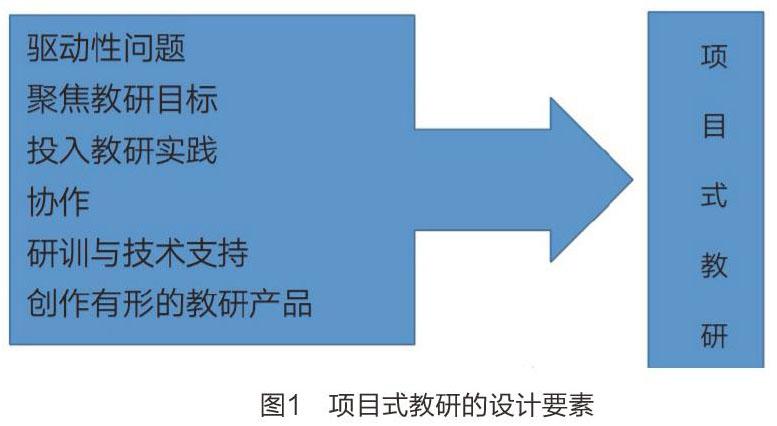

根据行动原则与目标,我市高中英语教研员苏辉老师统筹组织安排,把任务分解、分配到各层级课程资源建设团队。各团队以我市特色教研之“项目式教研(PBR)”(如图1)为依托,迅速投入到课程建设之中。

图1 项目式教研的设计要素

以“课件助学”课程的开发建设为例,教研员首先制定了课件制作与微课录课细则。

以“新冠”期间“停课不停学”要求,普通高中英语学科课程特点与线上教学实际问题为驱动,初步确立项目式教研的教研目标,即“基于线上教学的课程建设-课件助学”(已升级为微课版),教师首先要识别出研究问题--如何设计制作基于线上教学特点的课件并录制微课,并提出真实教学中存在的问题因素;随后,教师们投入到教研实践中,个人主动研读课标、深挖教材,从而实现对基于线上教学的课件设计制作,微课录制的深度理解,形成设计初稿并教研平台上发布;然后,项目组老师展开大讨论,交流其在制作产品中遇到的实际问题,互相协作形成第二稿并上交教研员;教研员经过审读设计稿件,发现整理一系列共性的问题,诸如微课录制中课堂用语的规范性问题;教学对象的把握问题;讲解要高于课件内容的问题;教学目标可达成度、可操作性、如何评价等问题。此时“可教研时刻”到来。“教研导航”“培训护航”开始发挥其教研支持功能。我们及时组织线上主题式教研。大家从共性问题出发,基于实践中出现的实际问题,结合课标给出的指导建议展开热烈的讨论,形成修改意见。教师在项目中自学、实践、讨论、研讨,对课程资源的建设有了新的认识,开始反思。韩愈《劝学诗》语:“思义患不明”,故而启动“培训护航”主题式培训活动。特殊时期寻找线上培训资源,进行“线上教学课程化”“WPS录屏技术”的专题培训。

五、战“疫”行动成效

盘锦高中英语人发挥我市普通高中英语学科 “445” 区域教研模式的优势,以我市高中英语特色教研之“项目式教研(PBR)” 为依托,借助网络平台,共克时艰,高效率地推进我市 “新冠” 抗疫期间高中英语学科优质课程资源建设。目前已开发“课案导学”“课件助学”“课例研学”“课堂伴学” 四项课程资源(其中“課件助学”已升级为“微课助学”)。3月2日开学季,依高中学段各年级教学进度逐期在公众号“盘锦高中英语教研”进行推送, 为盘锦市广大高中学子提供学习资源与学习支持。目前我市所开发课程资源部分入选辽宁优质教育资源在线服务联盟课程资源。

习近平总书记说:“每个人是护盾,祖国就是钢铁长城;每个人是浪花,祖国就是奔腾江河。”疫情无情人有情,作为教育工作者参与此次战“疫”,我们高中英语人愿意全力以赴!能为此次战“疫”贡献微薄之力,我们高中英语人荣幸之至!

坚信武汉必胜! 祖国必胜!期待我中华民族之伟大复兴!

参考文献

[1]王艳玲.新课程视域下高中英语词汇教学的问题与对策研究[J].中小学教师培训,2015(02):56-58.

[2]冉娅.新课程改革背景下的高中英语教学[J].俪人:教师,2016(06):110.