古籍藏书印资源评述与建设中国古籍藏书印数据库的展望*

齐晓晨,孙 臻

(中国海洋大学图书馆,山东 青岛 266100)

藏书印是文献的官、私收藏者,出于不同目的,在文献上以钤印的方式所做的各种标记[1],是研究中国历史文献承继传播、藏书事业发展变化的重要历史证据之一[2]。因此,藏书印历来也是古籍著录的重要项目之一。然而实际的古籍编目工作中,印文的释读困难一直都是影响藏书印著录的主要原因。印文辨识不全,则印主无法考证,那么钤印时代、流传经历亦无从谈起;有的印文即便已释出,却无从获知印主身份等具体信息。此时,需要从各种有关参考资源中获取参照。

1 现有古籍藏书印参考资源介绍与评述

目前,古籍工作中可资利用的参考资源主要有以下几类:图书中的印谱、古籍目录或图录、藏书家/藏书印工具书,网络上的古籍数据库、印鉴数据库,手机应用。以下就从实际使用的角度,对上述参考资源进行分析:

1.1 图书

1.1.1 印谱

辑集玺印篆刻,以介绍篆刻家、鉴赏篆刻艺术为主。虽然部分篆刻家同时也是藏书家、篆刻作品恰是藏书印,但也只是其中少数,总的说来可参考之处不多。

1.1.2 古籍目录

部分图书馆编制本馆的古籍目录时会著录钤印,如中山大学图书馆、安徽大学图书馆、香港中文大学图书馆等的善本书目。但是这些馆古籍书目的钤印多只是文字著录而无索引,因此无法从此入手进行检索,仅个别书目,如《山东大学图书馆古籍善本书目》中才有印文汉语拼音索引。

1.1.3 藏书家/印鉴工具书

以下从中遴选部分的代表性图书进行分析:

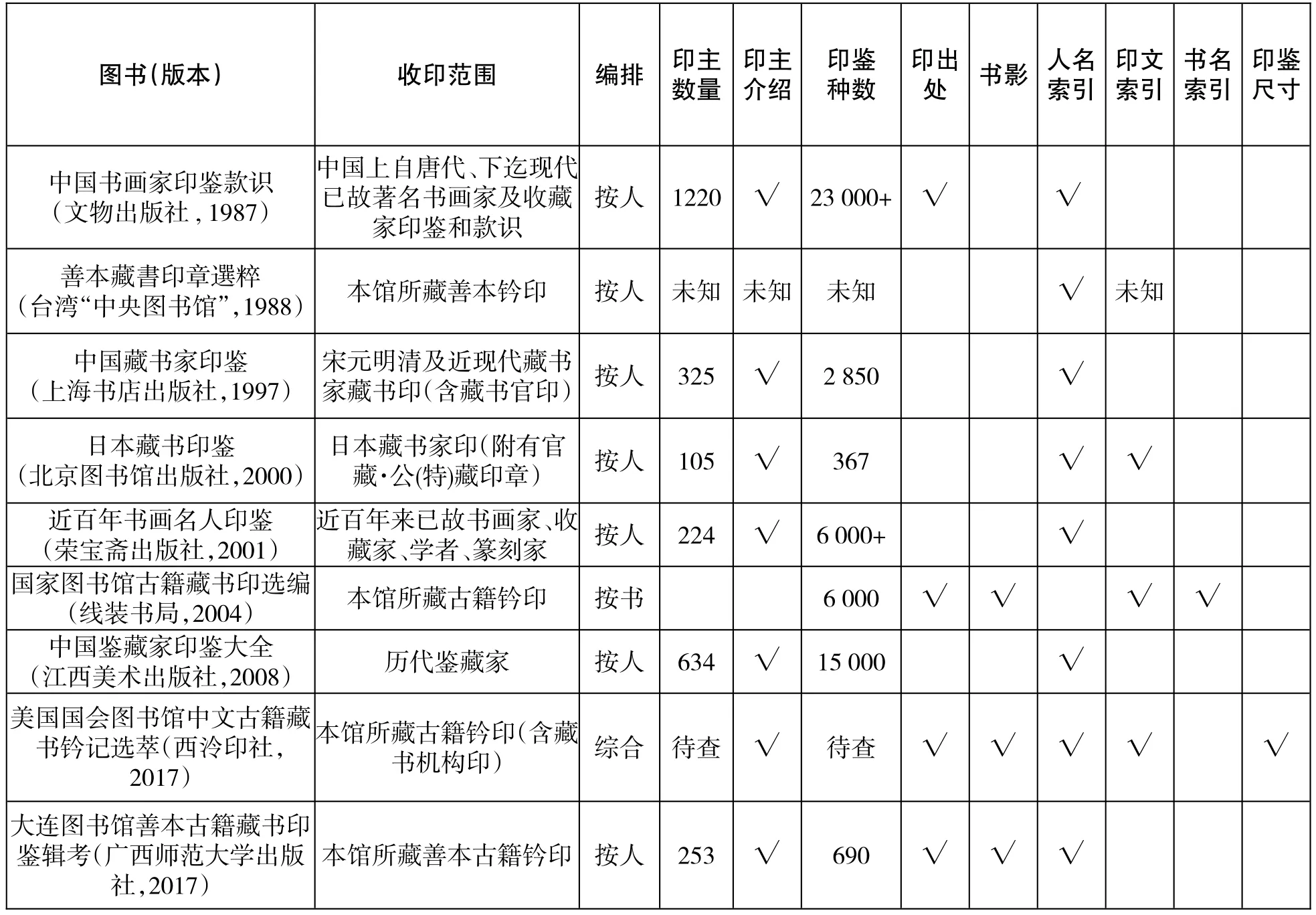

表1 部分代表性图书分析

以上图书中台湾“中央图书馆”出版的《善本藏書印章選粹》是当代藏书印专题图书中出版较早的;《中国书画家印鉴款识》收印最多,但与《近百年书画名人印鉴》《中国鉴藏家印鉴大全》一样,以书画家篆刻作品和书画上所钤印鉴为主,而非古籍藏书印,对于古籍著录而言参考价值有限。

《国家图书馆古籍藏书印选编》的特点是将书影与藏书印结合。以书聚印,古已有之,但有书影者,此为开山之作。该书还首次揭示了之前有关著作中未见收录的清末民国时期藏书家的藏书印,存印不仅限于藏书家,也包括部分机构藏书印,可惜仅为选编,且因偏重书影的展示,其余信息失之过简,无藏家身份生平介绍,亦无人名索引,无法按人索印。

《美国国会图书馆中文古籍藏书钤记选萃》同样也是藏书印选编,分为三册,《钤印篇》“以印显人”、《综合篇》“汇印释文”、《书影篇》“以书存印”,三册各有侧重却又互相关联,是笔者目前见到的唯一较好地揭示“书-印-人”三者关系的藏书印著作,书中还同时汇集了日韩二国的藏印,目录中将其单列。但钤同一藏书印的古籍之间的联系没有体现,而且三册同时查阅,略有不便。值得一提的是,在表1所列图书中,仅有此书著录了印鉴尺寸。

1.2 数据库

数据库不似图书受篇幅及编排体例的限制,比图书获取更方便,检索方式和查看方式更多样,使用便捷,检索效率高,这些数据库的天然优势,使其更受使用者的青睐。

1.2.1 部分可检索印文的古籍目录数据库

(1)国家古籍普查平台。在平台的“古籍登记编辑”中点“套录数据”,可在“印章释文”检索框中分别在本地服务器和国家中心服务器检索印文。在检索到的书目数据中定级书影区可看到有钤印的书影原貌。平台著录规定公藏章一般不著录,仅著录私人藏书章,印章释文著录规定回行处用“/”标识,印章释文下查找时未输入“/”会检索不到。可查看书影,但也取决于收藏机构是否已上传有关书影。该平台现仅限参与全国古籍普查的工作人员登录使用。

(2)学苑汲古——高校古文献资源库[3]。该库目前汇集了国内外30所高校的古籍数据。在每条书目的“收藏历史”之“题跋印记”一项,以自由行文方式著录藏书印,但只能使用“全文检索”方能检到,不能精准检索印文。优点是部分古籍有书影,但书影为各馆视具体情况选择上传,并不是所有藏书印在书影中可以看到。

(3)中华善本古籍数据库[4]。该库是整合中华书局和其他古籍社影印本古籍和公共版权领域古籍资源打造的大型古籍综合数据库,支持藏书印检索,亦可查看书影。但该库目前仅上线一个子库《海外中医古籍库》,收录藏书印数量极为有限。

(4)台北大学古籍资料检索系统[5]。该检索系统是各种古籍书目的集合,共收古籍书目273386条,检索项中有“藏印”一项,但无藏书印图片。

1.2.2 印鉴数据库

已有数据库各有亮点和侧重点,总的来说内容更丰富、功能更强大,具体分析如下:

表2 部分印鉴数据库

(1)中国历代人物印鉴数据库[6]。由浙江图书馆始建于2011年2月,旨在尽全收录我国历代知名人物印鉴。数据库提供按朝代、籍贯等方式浏览检索数据库各字段内容,但不支持多条件组合检索;无藏书机构章,有印鉴图片但无书影;印鉴照录自各工具书,有藏印信息来源书目,未体现钤印来自何种古籍或书画作品。该数据库并非专门的基于馆藏资源的藏书印数据库,尚无法利用它查找同一印主的藏书,或是判断一部典籍的聚散流传轨迹。该数据库还沿袭了所引用的参考书中的错误,需使用者自己判断甄别。

(2)上海图书馆开放数据平台——印章知识库。该库为上海图书馆以关联数据(Linked Data)的方式向互联网公开发布上图数字人文项目所用的基础知识库中的一部分[7]。其功能较为简单,可检索印文、藏书楼、藏书家,所收印鉴亦照录自各工具书,且仅有印鉴图片。

(3)(台湾)史语所数位典藏资料库整合系统——印记(即原傅斯年图书馆藏钤记资料库系统)。该数据库整合了傅斯年图书馆所有典藏之印,还收录了其中善本古籍、拓片上原钤之收藏家、鉴赏者、题识者等印记,冀能获取版本佐证、递藏经过、印主梗概等,兼及篆刻之文字书法与艺术之美[8]。信息完备,有“馆藏钤印处”,记印记出自某书某叶,并有索书号。该数据库藏家传记资料尤为详备,每句皆有出处。但是有关图像仅会员可见,会员点击“申请图像授权”按钮,链接到本所图像线上申请系统,才能看印记钤印页书影和印记大图。

(4)(台湾)中国历代藏书印记检索系统[9]。该系统是以印谱资料为主,古籍版本钤印记录为辅,整合现有印文资料库的检索系统。目前暂无法访问。

(5)(台湾)“中央图书馆”善本古籍钤印主题资料库。按计划应于2017年建设完成,但目前仍无法访问,具体情况未知。

(6)日本“国文学研究资料馆藏书印数据库”[10]。该数据库的目的是通过广泛的“标志”来体现传统文学外观的存在。不仅限于通常所说的藏书印,也包括书商印、藏书票[11],值得我们借鉴。其著录内容极其详尽,并一直不断更新,数量已近四万之巨①此为印鉴出现次数,并非种数。,但该数据库将钤在不同藏书中的印鉴各自分别作为一条数据,实际所收印鉴种数应更少一些,且其中中国藏书家印鉴不多。该数据库支持多条件组合检索。

(7)(日本)九州大学附属图书馆“藏书印画像”[12]。有钤印图片,无书影。

(8)韩国研究资源中心-高丽大学海外韩国学资料中心-藏書印DB[13]。收录了韩国之外几家藏书机构的韩国古籍钤印,不仅可看钤印书影,已全书扫描者甚至可以查看全书的扫描图像。不过因其范围有限,对于我国古籍编目工作可参考的价值不大。

1.3 手机应用

1.3.1 超级博物馆

超级博物馆(原名艺泉App)是目前所知出现较早的可检索藏书印的手机应用(限IOS)。该应用是一个基于图像识别的艺术推荐和查询系统,进入“我的”-“印鉴”,用手机对准印鉴扫描,即可智能识别出印鉴信息,并提供印主信息以及该印主的更多印鉴(须付费开通会员才可查看),所扫描的印鉴图片会与已收录的权威图像进行比较,按匹配度排序,虽说可识别的仅限于库中已收录的印鉴,但这一功能对于苦于印文识别不全或无法查考印主身份的古籍工作者来说无疑是一大福音。该应用声称汇聚权威来源印鉴数量22万枚,实际是将已有各种印鉴资源的整合,如《中国藏书家印鉴》《近百年书画名人印鉴》以及《近现代篆刻名家印谱丛书》等各种印谱,并且直接使用了浙江图书馆的“中国历代人物印鉴数据库”的数据,因为已发现二者存在相同的讹误,比如“谢稚柳”皆误作“榭稚柳”。

1.3.2 “原印鉴章”微信小程序

“原印鉴章”微信小程序是上海图书馆2018开放数据应用开发竞赛获奖作品,通过拍照、搜索、解读的模式来帮助欣赏者了解古书画收藏流传基本常识以及背后故事[14]。其印章源自上海图书馆开放数据平台,功能与“超级博物馆”的印鉴相似,但其资源数量尚不及“超级博物馆”。

从以上所列图书及各种数据库可见,已有藏书印参考资源不可谓不丰富,前人为此也做了长期大量有建设性的工作,其筚路蓝缕之功值得肯定,但是实际使用中依然存在诸多问题,具体如下:

(1)收录不全和资源分散。这是目前最大的问题。受各种条件的制约,多数资源收录范围并不够广泛,或仅限某一个或几个机构的藏书,或侧重善本,或只取著名藏书家印鉴,或精选印鉴中精美有观赏性的。现今存世古籍所钤印鉴尚未被收集的还有更多,比如笔者所在馆所有古籍藏书印仅二三百种,其中大部分藏书印却无法从已有任何参考资源中找到,包括收录印鉴数多达数万的数据库。不仅如此,由于各种资源各有收录重点,藏书印分散各处,无法一次查全,使得藏书印著录及研究工作尤为耗时。

(2)藏书印信息不全或有误。多数资源仅有印文释读,缺少尺寸或书影等其他详细信息的辅助,单纯靠印文难以区分印文相同之印;又如缺少藏书印来源及钤印位置,不知其来自哪部古籍的什么位置,就无法得知该印主所藏何书及判断该书递藏之顺序。以书聚印者,每人印记散见于各书;以人聚印者,每部书的钤印又散见于各藏家名下,与文献脱离,人-书-印之间的关系无从体现。

(3)检索方式单一。多数参考图书无印文索引,无法查找;部分数据库仅能单一条件检索,不能实现多条件组合检索。

2 联合建设中国古籍藏书印数据库的现状分析与展望

目前古籍工作中最需要的是什么样的藏书印参考资源?从实用性、资源量、可操作性、后期更新等方面来看,无疑还是数据库优势明显。笔者以为,一个理想的实用的藏书印数据库应做到以下几点:

(1)扩大收录范围。每方钤印皆有其意义,数据库收录的藏书印应不拘于藏者知名与否、镌刻精致与否,即便是个别地方偶见的无法查考来源信息的钤印,若能将各馆的同一藏书印信息在此集中汇总,也可能会有新的发现;数据库收录范围可放宽至近现代线装书以及国外现存汉籍之上的藏书印;并将传统意义上的“藏书印”扩展到所有“钤印”,如加入出版机构印、纸张印(纸厂纸号印)、登到印等,这些钤印对考证古籍源流同样具有一定的参考价值,不可忽略。总的来说数据库理想的收录范围是以古籍藏书印为主,但不局限于古籍、也不局限于藏书印。

(2)完备著录藏书印信息。著录藏书印的详细特征:款式、字体、色泽、形状、大小等,以区分印文相同之藏书印,并加入可考证出的印主信息。尤为重要的是加入钤印书影,书影不仅体现所钤藏书印之原貌,可直观地看到钤盖顺序、布局;藏书印的出处同样不可付之阙如,有出处、有印主,才可将人-书-印关联起来,方能揭示出一人持多印、一印钤多书、一书钤多印的复杂关系,这才是能够深入挖掘古籍及藏书印价值的关键所在。

(3)方便检索。实现各著录项目的多种条件组合检索可缩小查找范围、按类查印;若能实现上传图片可查找自动比对匹配已有藏印的功能,譬如“超级博物馆”那样,则可极大降低识章认章的难度,更将是锦上添花。

(4)统一著录标准。如多处出现的印文相同的藏书印,在能够确认为同一藏书印的前提下,将书影及钤印位置信息合并在一条记录下为佳;另外,钤印中的俗体字异体字、印文释读顺序、多个钤印的著录顺序、特殊形状结构或带有图案纹样的钤印,也应统一著录规则为宜。

(5)共建共享、动态更新。国内外各收藏机构现存古籍源流各异,任何图书馆都不能保证馆藏古籍中包含了现存所有种类的藏书印,只有联合各馆共同建设,将各地基层单位拥有的一手资源逐步汇总起来,方能建成一个真正的集大成之藏书印数据库。共建过程中,数据库应可随时扩充和纠错,对于暂时无法辨识或考证的,可存放在指定区域或做特殊标记以待其他更有经验的专家予以补充。

因此,从以上对现有藏书印资源的分析及古籍工作的需求来看,建设一个集全国古籍藏书印之大成的数据库是相当有必要的。参与藏书印数据库的建设工作,需要具备版本学、历史学、文字学、书画篆刻以及计算机信息检索等知识的复合型人才,而现阶段我国满足这些条件的古籍从业人员人员数量依然不足。藏书印的辨识、相关内容的考证、详细信息的著录,这些工作无一不耗时费力,因此,将这个集合全国藏书印的大工程建成建好非一日之功、更非一馆之力可以完成,联合共建才是解决之道。笔者以为,在整合现有资源,利用已有成果的基础上,沿用全国古籍普查模式来建设是最理想的方式。

从2007年开始启动的全国古籍普查工作迄今已12年,截至2019年11月,全国古籍普查完成总量260余万部另1.8万函,2315家收藏单位完成古籍普查登记工作;全国古籍普查登记基本数据库已累计发布217家单位古籍普查数据772861条[15]。在普查过程中,各馆或多或少都积累了一定数量的藏书印数据,为建设藏书印数据库并深入挖掘古籍价值打下了良好的基础。我们可袭用古籍普查的工作模式来建设中国古籍藏书印数据库,即由国家古籍保护中心牵头建设,基层单位著录本馆馆藏钤印,再由省市各级古籍保护中心汇总、资深古籍编目人员复审后发布。另外,在著录藏书印信息时加入各藏书印来源图书的唯一标识号——“古籍普查登记编号”,可将其与已有的全国古籍普查登记数据相关联。如有条件,日后也可将收录范围扩充到流传至海外的汉籍藏书印。

中国古籍藏书印数据库如可建设成功,将对古籍工作及学术研究具有极为深远的意义:

(1)可提高古籍工作效率与准确性。古籍工作人员可通过该数据库参考他馆藏书印资料,有助辨识本馆古籍藏书印章并鉴定版本,本馆藏印残缺或漫漶者,亦能从他馆获知全貌。

(2)古籍藏书印的辨识须长期积累、多加寓目,但部分馆藏书有限,无缘亲眼得见足够多的藏书印。在共建共享古籍藏书印数据库的过程中,古籍从业人员可通过浏览经辨识和考证的海量藏书印来积累经验,快速提升业务水平。在收录范围够广、基数够大时,一定数量外观相似、印文相同的藏书印集合在一起时,也会更利于藏书印的鉴真辨伪工作,因此在使用和建设数据库的同时,还会更容易从中发现自身或他人之舛误,从而及时补充修订,使得数据库的内容更加准确全面。

(3)可增补已有工具书所未收之藏家及藏家生平、藏印、藏书,进而补充书史资料的不足,并可在此基础上出版各单位或各地区的藏书印图录。

(4)利用数据库中藏书印、印主、钤印图书之间的联系形成关系网络、图谱,将其可视化,顺藤摸瓜,对于全国古籍的递藏脉络会有一个整体清晰的把握。

(5)可作为学术资源,促进版本学、目录学等学术研究更深拓展,挖掘古籍价值。例如对某地区藏书者或某具体藏书者藏书特点的综述,追溯藏书聚散史,某类或某一种古籍的流转史,某一藏书机构的藏书特点及馆藏古籍源流。

3 结语

联合建设中国古籍藏书印数据库,意义深远,前景可期,并且恰好也能弥补全国古籍普查登记时为尽快揭示馆藏而未要求著录钤印的缺憾。若能建设成功,并从古籍从业人员开始,逐步将使用群体扩大到文史研究者、收藏爱好者、艺术及传统文化爱好者乃至社会普通大众,更有利于营造出全社会共同保护、传承古籍的积极良好氛围,必将嘉惠学林、泽及后世。