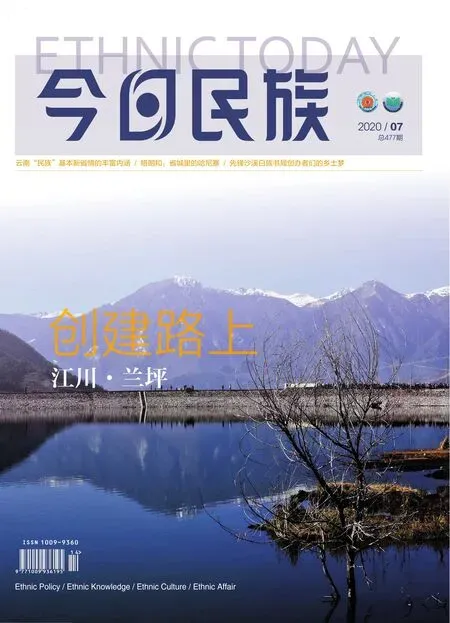

先锋沙溪白族书局创办者们的乡土梦

□ 文 / 苏怡汀

1996年,先锋书店的创始人钱小华在南京太平南路上创立了首家先锋书店。经过24年的用心经营,先锋书店从一个只有17平米的小书铺发展成为目前拥有16家直营门店的全国连锁书店。坚持“开放、独立、自由、人文”的经营理念,注重营造公共关怀的氛围,这一切,让先锋书店成为一张亮丽的文化名片。

今年五月,先锋书店来到了云南。位于大理州剑川县沙溪镇的先锋书店沙溪白族书局于五月一日试营业。

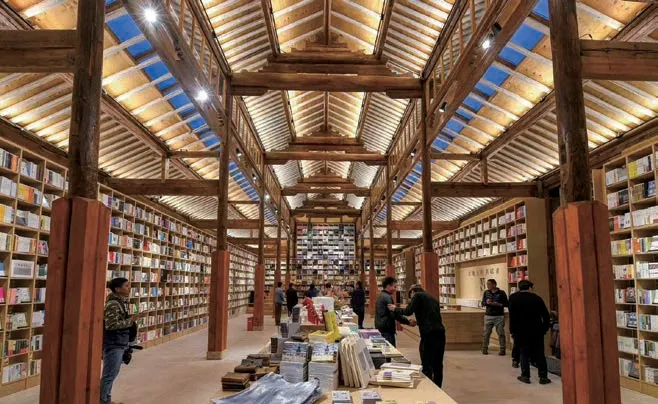

从沙溪古镇的东寨门出来,按着书店的指引牌,沿黑潓江步行约30分钟就能到达先锋书店沙溪白族书局。书店藏身于普通的民居建筑群中。如若不是专程到访,普通游客恐怕不会留意到这里有一家精美的书店。走进白族书局的院落,主体建筑是昔日村里的粮仓。建筑师“修旧如旧”的设计理念,让它在外观上仍然保持着作为粮仓时的旧模样——土坯墙、高耸的斜顶、白族传统民居中常见的向上翘起的屋顶正脊两端……“我们只是在粮仓的内部进行了一些设计和改造,在外观上让它保持原样,以便与周围的环境保持协调。”店长刘雅婷介绍,“现在我们使用的这道大门也是粮仓原来的门,只是在拆下来后进行了一些翻新。”在院落的另一侧,与“粮仓”相对的地方新建了一座民居作为书店的咖啡厅。这个新建民居的外观也与周围已有民居无异,开放、通透的格局让读者能一眼看到院落外的稻田景致。

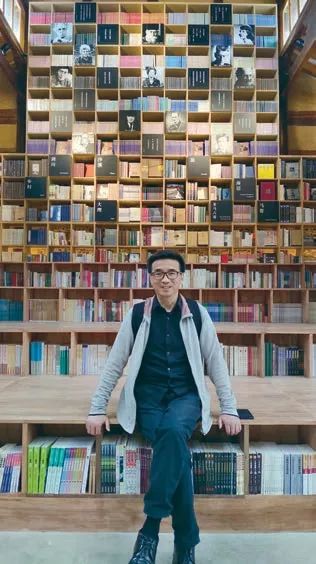

先锋书店创始人钱小华在沙溪白族书局里。他身后的整个墙体立面和台阶下的书柜里都是与云南的历史文化和云南各少数民族有关的书籍

诗歌塔内部

沙溪白族书局是先锋书店致力打造的第五家乡村书店。从2014年开始,先锋书店选择远离闹市和景点的乡村,先后开设了安徽黟县碧山书局、浙江桐庐县云夕图书馆、浙江松阳县陈家铺平民书局和福建屏南县厦地水田书店。这些乡村书店的选址看似是犄角旮旯,实则是有深厚历史积淀的文化古村。“乡村最需要的就是一个公共秩序和公共空间的重建。我们觉得要把书店开到乡村去,希望能寻找和发掘新的美、新的价值。”钱小华说,先锋想通过乡村书店项目,实现“燃亮乡村阅读之灯”的愿景,实现乡村文化复兴。

钱小华与沙溪的结缘始于2016年,在诗人北岛的极力推荐下,钱小华来到沙溪对乡村书店的选址进行考察。

一开始,有人向钱小华推荐了位于沙溪镇寺登街场附近的一处选址。寺登街是沙溪旅游的中心点,游客流量较大。可是,经过现场观察,钱小华认为喧闹的集市、商业化的氛围和流水似的游客……这些并不符合他理想中乡村书店的样貌。“很多人对办乡村书店感到不解,问我这样的项目什么时候才能有收益?但支撑着先锋前行的,不是商业利润。”在他眼中,乡村书店不是一个生意,更像是一个充满实验精神的事业。

来到沙溪黑潓江东岸的北龙村时,一个闲置已久的粮食加工站引起了钱小华的注意。这个破旧院落并不起眼的“土味”十分符合钱小华的心意。“在我看来,乡土就是时尚,越乡土越国际。对乡土的热爱就是对生命的敬畏。”

于是,钱小华与建筑师黄印武一起合作,对粮仓着手设计和改造。黄印武,1996年毕业于东南大学建筑系,后留学于瑞士联邦理工大学、香港大学。2003年起,他担任剑川县与瑞士联邦理工大学合作的“沙溪复兴工程”瑞士方负责人。2011年起,担任中瑞合作项目“沙溪低碳社区”中心项目的负责人。黄印武重视文化遗产保护中的“真实性”,这与先锋书店打造乡村书店时的“在地化”理念不谋而合。先锋书店沙溪白族书局在对当地传统民居进行保护的基础上适当改造,坚持修旧如旧、低碳环保、废物利用。按照先锋书店一直以来的经营理念,将书籍零售与文化创意产品开发、艺术创作共享、提供乡村休闲服务、提供社会公共空间等领域相结合,实现实体书店的多元化发展。

“粮仓”里有约2万册藏书,涵盖了文学、社科等领域

在书店咖啡馆做作业的学生们

走进“粮仓”,店铺里最中心的位置上,放着先锋文化创意团队开发的“云南风采原创系列”文创产品,白族甲马、瓦猫、扎染制品和云南采风明信片都被打造成时尚的“沙溪伴手礼”。粮仓右手边是一整个立面的书柜,高约7米。高耸的立面书柜下,是层板搭建的书柜式楼梯,这里也可供读者坐下来阅读和休息。细看书柜上的分类标签,有“剑川”“沙溪”“滇”“南诏”等,整个立面书柜和楼梯下的书柜里,放满了与云南、白族和云南其他少数民族有关的图书。“这是我们乡村书店‘在地化’的另一个做法。我们会根据每个书店的特点进行选品和陈设。而沙溪店的选品和陈设策略就是突出当地的白族文化特色和云南其他少数民族的文化特色。”刘雅婷介绍,这些藏书里,有的是在云南生活创作的作家及云南本土作家的作品,有的是介绍白族历史、文化、民俗风情等的书册,还有一些关于云南其他少数民族的图书,少部分藏书是民族语言类图书。今年4月,两辆十多吨载重量的大卡车从南京把2万册藏书运到了沙溪,其中除了有与云南本地有关的特色藏书,还有先锋书店精选的文学、社科、诗歌类书籍。丰富的藏书为当地村民提供了一个文化宝库。刘雅婷介绍,不少住在附近的老人和儿童,都会来书店里看书、写作业。书店也毫不吝啬地为他们提供阅读时的方便。“把这里做成一个村里的文化公共区,这本来就是我们做乡村书店的初衷。”

与乡邻们的愉快相处,也让刘雅婷感受到了附近村民们的朴实善良。

书店开业的前一天,住在隔壁一位86岁的奶奶和她的儿子,带着一包纸皮核桃和良旺茶树苗来给书店道贺。邻居儿子亲手在书店的院落里种下了茶树苗。在当地,家里养茶树象征着四季常青、永远幸福。

“有一天,有几个刚下地回来的奶奶来到我们门口,想进来看看。我注意到她们使劲撇了撇脚上的泥。但因为撇不干净,她们转身走了。看到这个细节我十分感动。”刘雅婷追了出去,热情邀请几位村民进店参观,“虽然最后她们还是有顾虑,没有进店,但这件事给我留下了很深的印象。这是我每天都能在沙溪看到的美好,自己也能被打动。”

带着对乡土的深深眷恋,刘雅婷每天都通过先锋书店的读者微信群,把在沙溪看到的点滴美好和乡土里凝练的朴实味道向外“直播”,有时是她拍摄的沙溪和书店里的美景,有时是她下班后在附近村子进行的民族文化采风。她捕捉的沙溪风貌每天都能引来不少读者的互动,为书店积攒了不少“粉丝”。“受疫情影响,现在沙溪的游客很少。但即便是这样,我们店里的客流量还是超过了我的预期。我们不少读者都是‘先锋’多年的‘粉丝’,会专程到访‘打卡’。靠读者群体自发的口碑传播,吸引了不少客人到店。”“我们要把书局打造成沙溪古镇的一个文化地标,在沙溪挖掘更多可能性,实现更多乡村文化的价值。”刘雅婷说。

在书局的院落里,“粮仓”旁边有一处高耸的烤烟房,这里被黄印武改造成了极具人文气息的“诗歌塔”。黄印武以简单的层板作为材料,将扇形层板旋转式叠放成阶梯状,层层叠叠的视觉效果像一本本书籍堆叠而上。顺梯走到诗歌塔上面,钢丝悬吊着的中外诗人们的影像和诗歌抄本遍布周边。诗歌,俨然被置于了心灵的高处。“我们想塑造这样的意境,读者走上来的过程仿佛是一种阅读之路的朝圣。”刘雅婷说。

从诗歌塔顶端看出去,沙溪世外桃源般的乡村景致尽收眼底。

——中韩诗歌对话会