案例教学法在融合教育师资培养课程教学中的应用研究

——以“特殊教育概论”课程为例

李 秀

(乐山师范学院 特殊教育学院,四川 乐山 614000)

0 引言

案例教学法是指根据教学目的和培养目标的要求,教师在教学过程中,以案例为基本素材,把学生带入特定的教学情境中分析问题和解决问题,培养学生运用理论知识并形成技能、技巧的方法[1]。作为一种教学方法和一种教学模式,案例教学法已广泛应用于师范教育教学中,并且取得了很好的效果。随着世界融合教育和我国随班就读工作的发展,在普通师范类专业中开设特殊教育公共课程,如“特殊教育概论”,培养既具备普通教育也具备特殊教育知识和技能的融合教育的应用型师资,案例教学法运用于特殊教育公共课程的教学中,引导学生运用特殊教育典型案例进行分析和讨论,提高其识别、分析和解决问题的能力[2],这对于培养应用型的融合教育的、能应对特殊教育需要学生随班就读的教师有着积极的促进作用。

1 普通教育师范类专业“特殊教育概论”课程教学应用案例教学的必要性

普通教育教师融合教育专业素养的培养在20世纪80年代末期得到了我国政策层面的关注,出现在国家教委(现教育部)等八部委联合制定的《关于发展特殊教育的若干意见》中[3]。近30年来,在普通教育师范类专业加入特殊教育的相关内容、加强融合教育教师职前培养的规定陆续出现在相关的国家和地方政策和文件中,说明培养普通教育教师的特殊教育专业知识和专业技能,在普通教育师范类专业课程中开设融合教育的公共课程已经作为一个迫切需要解决的议题和任务进入了相关部门和专业人员的专业考虑范畴。

“特殊教育概论”作为一门特殊公共课程中的入门课程,涉及的是特殊儿童、特殊教育、各类特殊需要儿童的身心发展与教育的基本知识和技能,具有很强的实用性。通过学习本门课程,普通师范类专业学生能够掌握融合教育的内涵、普通学校常见的各类特殊教育需要学生的身心发展特点,并在此基础上提供相应的适合特殊学生发展的教育教学支持。但对于缺乏大量实践的普通师范类专业的学生来说,课程内容显得较为抽象,如果教师在教学中脱离教学案例,直接将抽象的知识、技能和方法传授给学生,学生很难理解和掌握,在今后的融合教育现场,也无法正确地认知有特殊教育需要的学生。

在“特殊教育概论”课程的教学中,普通师范生要从融合教育教师的视角关注典型案例,结合所学相关理论知识认识普通教育环境下的有特殊教育需要的学生,分析其发展特点,探讨在普通班级如何提供适合其发展的教育教学和辅导等支持。案例教学法注重提高学生学习主动性和积极性,通过呈现特殊教育需要学生案例、问题提出、小组讨论、教师评价的过程,培养其分析和解决问题的能力。通过大量的多样化的案例分析和探讨,学生才能较为直观形象地认识各类有特殊教育需要的学生的发展特点,熟悉和掌握融合教育的教育教学技术和方法,进而在融合教育工作中客观、科学地教育和支持有特殊教育需要的学生,提升整个融合教育、随班就读师资的专业素养。

2 普通师范类专业“特殊教育概论”课程教学应用案例教学的步骤

根据“特殊教育概论”课程的特点和案例教学法使用的基本规范,在应用案例教学时,需要通过选择案例、呈现案例、提出问题、问题讨论和教师反馈等五个环节,每个环节都紧扣案例,注重学生之间的合作讨论、师生之间的互动。

2.1 选择案例

案例选择适当性决定着案例教学课堂效果。选择案例时要考虑其教学价值,选择典型案例,另外案例的难易程度需适合学生的认知发展水平。因此根据课程内容和特点,教师选择了书面的、视频的和真实的特殊学生等多种形式的案例;从融合教育的对象来看,选择了普通学校出现频率较高的智力发育迟缓、言语语言发展滞后、学习困难、情绪与行为障碍学生的案例;从具体内容来看,主要选择了特殊教育需要学生发展、学校表现、随班就读课堂教学、个案辅导等案例。

2.2 呈现案例

呈现案例是案例教学的首要步骤,是让学生充分了解案例的基本情况,案例呈现也能引起学生的学习兴趣和激发学生的学习动机。因此案例的呈现方式和时机对于课程学习效果也有着非常重要的意义。在课程教学中,在介绍某一类特殊教育需要学生之前,教师会呈现一段关于这类特殊教育需要学生的书面或视频材料,学生在直观的感受中初步感知了学生的特殊,进而引发他们想继续了解和学习的欲望。

2.3 提出问题

根据呈现案例的基本情况,教师结合课程学习目标、教学的重难点提出讨论问题。提出的问题要有讨论价值、科学性和启发性,还要能够激发学生学习积极性和主动性,培养学生敢于大胆去尝试和去探究的专业精神。如在“特殊教育概论”课程的学习中,利用听障大学生这一真实的障碍群体作为案例,让普通师范类学生和他们一起上课,合作完成任务,进而让他们思考听障大学生和健听人士之间有什么不同,为什么会有这样的不同,为下一步讨论提出有价值的方向。

2.4 小组讨论

根据班级学生数,将学生分成6~8组开展讨论,内容包括:根据案例中的个案表现梳理出该类特殊教育需要学生的身心发展特点,如果在自己今后的授课班级中存在这样的个案应当如何对他进行适合其发展的教育教学。每次讨论大约持续30分钟左右,讨论过程中,教师根据学生情况进行巡回指导。讨论结束后,各个小组形成讨论结果,由组长代表小组进行汇报发言。

2.5 教师反馈

学生汇报结束后,教师要对学生的发言进行反馈,肯定其讨论结果的价值,同时对于讨论结果中出现的错误给予纠正,帮助其分析错误的原因,还需对学生讨论的不全面的结果进行完善和补充。同时,教师还需要对课程教学中的案例教学实施的整个过程进行梳理和总结,这也是一个帮助学生完成将理论与实践进行充分结合的关键环节,它影响着学生课程学习的理解和收获。

3 普通师范类专业“特殊教育概论”课程教学应用案例教学的效果

学期结束,运用自编的“案例教学的效果问卷”对学习“特殊教育概论”课程的110名普通师范类专业学生进行调查,调查的内容涉及案例呈现方式、学习效果、学习态度、人际互动效果等几方面的认同程度。问卷共有16个题目,每个题目包括非常同意(5分)、同意(4分)、一般(3分)、不同意(2分)和非常不同意(1分)五个向度。调查问卷发放110份,回收110份,有效问卷110份,回收率和有效率均为100%。

3.1 对课程使用案例教学的整体情况的意见

调查结果显示,总体来看,学生对本学期该课程采用案例教学的效果还是非常认可的(均值为4.12分),具体来看,对于学习效果的认可度是最高的,其次为对案例的呈现方式的认可。(见表1)

3.2 对课程中案例呈现方式的意见

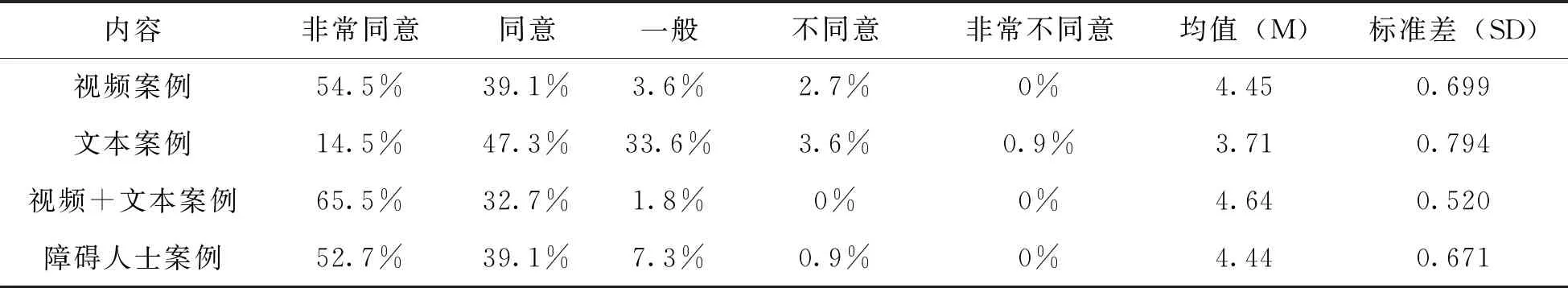

课程教学中采用的案例呈现方式主要包括视频、文本、残疾人和视频加文本四种形式供学生讨论。调查发现,学生认同视频加文本的呈现方式最高,均值达4.64分,其次为对视频案例的认可,以文本形式呈现的认可度最低。(见表2)

表2 对案例呈现方式的认同(N=110)

3.3 对课程案例教学的学习效果的意见

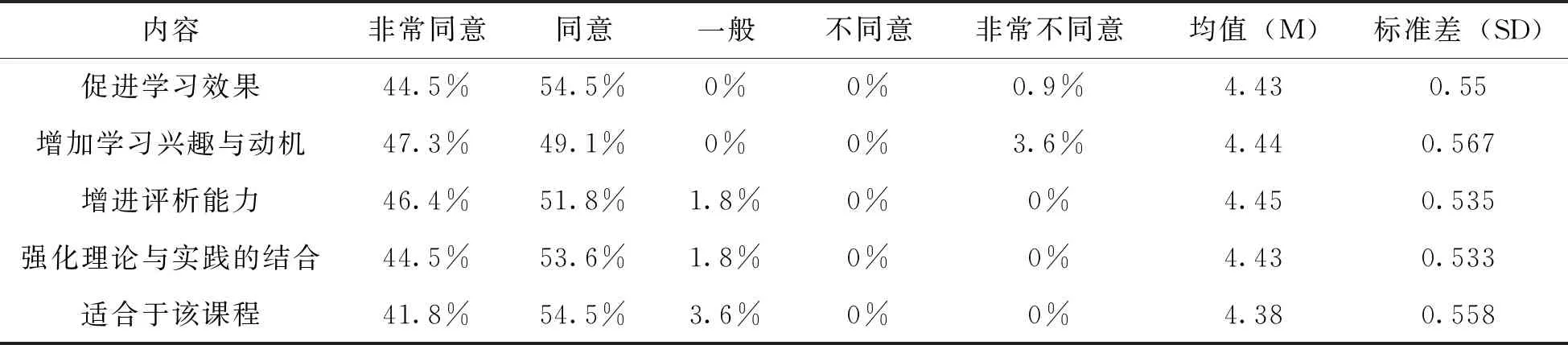

问卷调查结果显示,学生对案例教学能提升学生的评析能力的认可度最高,其次为增加学习兴趣和动机。全部学生都高度肯定案例教学法能促进学习的效果和增加学习兴趣和动机。整体而言,案例教学法适用于特殊教育概论课程。(见表3)从学生对课程的感想来看,通过观看和阅读关于特殊教育需要学生的案例,所有学生都认识到“特殊教育需要学生其实离我们普通人并不遥远”,在普通幼儿园和小学都存在;其次,原来并不了解特殊教育需要学生,认为他们不可接近,通过课程的学习,认识到“他们和我们并没有不一样”;在未来的教育教学过程中,要尽量地“关照他们,为他们提供积极接纳的物理环境和心理环境”。

表3 对案例教学学习效果的意见(N=110)

3.4 对学习态度的影响的意见

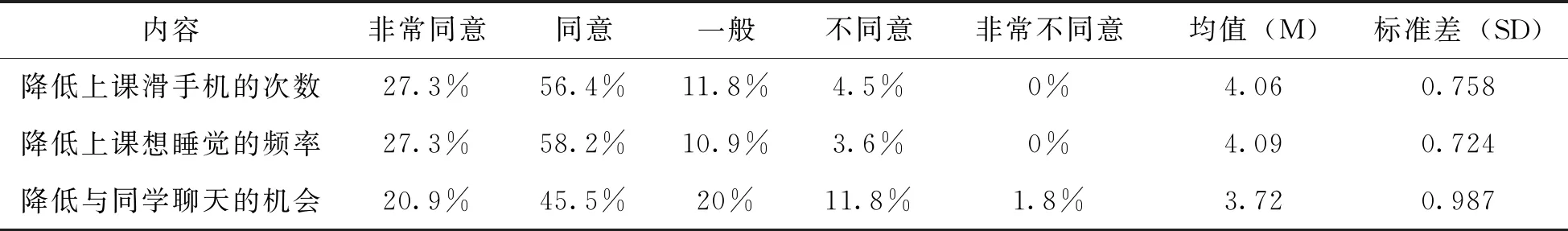

探讨案例教学法对学生上课学习态度的影响,主要包括上课滑手机、睡觉、聊天等。其中90%以上的学生认为案例教学可以降低上课想睡觉的频率,其次为降低上课滑手机的次数,但有近14%的学生不认可降低了上课与同学聊天的机会,这可能与授课班级学生本身对于课程学习就是积极认真的态度有关。(见表4)

表4 对案例教学对学生学习态度的影响的意见(N=110)

3.5 对促进人际互动的效果的意见

调查结果显示,学生基本上全部认同案例教学的学习方式让学生学会了尊重与包容,90%以上的学生认同增加了人际互动技巧。可见,案例教学法的使用,学生在分组讨论过程中,不仅学会了尊重与包容不同意见,也学习到了人际互动的技巧。(见表5)通过让授课班级学生与听障大学生的合作活动,普通师范类专业学生进一步了解了残疾人士,也学会了简单的与听障人士的沟通方法与技巧,所有学生的课程感想中都提到了合作活动的积极作用。

表5 对案例教学促进人际互动的效果的意见(N=110)

4 讨论

案例教学法运用于师范教育课程教学中,促进了学生课程学习的效果,改善了学生学习的态度,丰富了人际互动的技巧等,但也存在案例形式多样性、典型性不足、学生的参与意识、对案例的准确分析和把握能力有待提高、对案例教学效果的评价不足等方面的问题。案例教学的实施需要教师具备较高的专业水平,又要求学生积极参与配合以及具备追求探索新知识的积极性和能力[4]。因此在今后的教学实践中,教师需要提升专业素养、改革教学方法、积极引导学生参与课程教学,以提升课程教育教学质量。

4.1 教师加强自身教学技能的训练

第一,教师应该提高搜集、选择和整理案例的能力[5]。融合教育教学中,现成的、有较高教育参考价值的案例并不多,因此需要教师根据课程大纲需求,课前进行案例的搜集,并且进行筛选和重新整理,不断丰富和更新课程的多样化的课程教学的文本、视频、网络化等的案例。另外授课教师需要不断深入了解随班就读、融合教育领域的前沿问题和热点问题,不断提升自己掌握随班就读、融合教育的理论知识和专业技能。

第二,授课教师应提升自己引导学生对问题进行深入分析和归纳总结完善学生讨论结果的专业能力。学生在案例讨论的过程中,教师需认真倾听并积极做出回应,从而引导学生进行案例的深入探究,促使学生对案例进行充分和深入地分析和讨论。同时教师对学生的想法不作价值评判,不强加教师的想法限制学生的思考,选择适当的方式回应学生的观点。

第三,教师需要良好的课堂管理能力[5]。在案例教学的课堂中,教师肯定会受到教学中对提出问题、案例讨论和总结反馈等环节的时间和节奏把握的挑战。因此针对每一次案例讨论,教师应该清楚自己的课程教学目标,对讨论案例的时间长短、讨论的结果反馈、完善与总结的时间进行合理的规划并且有效控制,把握好课程教学中使用案例教学的课堂教学节奏。

4.2 修改和完善案例教学的学习效果的评价体系

在融合教育教师职前培养的相关课程教学中,对案例教学的教学效果只是通过学生对讨论结果的分组汇报、教师总结的方式进行体现,评价力度不足,不能很好地体现案例教学促进学生对知识的获得和能力提升的情况。因此为了确保障课程使用案例教学的有效实施,修改和完善原有的纸笔测验的评价方式,建构一个恰当的案例教学的评价体系是课程教学质量得到保障的重要一环。教学评价对教师和学生双方的成长和发展都具有积极的促进作用,因此案例教学法的学习效果评价应该是多元化的,需要先进的评价理念、多元化的评价尺度、评价主体、评价内容和评价方法;既要对上课教师的教学进行多元化评价,也要对课程学习的学生进行多元化评价。

对于学生的学习评价方面,适当增加对学生学习过程考评,将学生的课前准备、课堂表现、课后案例报告等综合素质能力考核纳入考核中[5]。另外还需要加上学生对学习的自我评价,教师还可以采取学生的成长记录袋来评价学生的学习成效,全方位地展示学生在各方面的不足,唤醒其自我意识,强化个人成长。

对教师教学评价方面,学生作为课堂教学的直观体验者,应该作为案例教学评价的主体,让学生对教师搜集和整理的案例、对授课教师组织案例的讨论的能力、把握课堂讨论氛围的能力、反馈完善和总结学生的讨论结果的能力等方面进行全方位的监督和评价,这样也能促进授课教师不断提升自己的专业知识和专业技能。当然授课教师也应该作为评价主体进行自我评价,让自己的教学反思有利于案例教学在实施中不断做出调整,从而提升案例教学质量。