“看”“看见”“看到”与“看完”的语义差异探究

——认知构式语法视角

陈辰

(中国民用航空飞行学院 绵阳分院,四川 绵阳 621000)

0 引言

“看”“看见”“看到”与“看完”的视觉感知构式是一组以“看”为组成成分的构式,并且这四个语词均具有“借视觉感知事物”的核心语义。虽然这四个构式具有相同的核心语义,但彼此之间具有语义及语法上的差异。遗憾的是,基于客观主义哲学的传统语义学与生成语法都无法清楚地描述及解释这组视觉感知动词的语义及语法差异,因而我们必须采用基于非客观主义哲学的认知语言学理论,以便清楚地描述及解释这组视觉感知动词的语义及语法差异。

基于上述理论,本文的主要目的在于从认知的角度探讨“看”“看见”“看到”与“看完”在语义及语法上的区别。本文的研究建立在下列两个理论假设的基础上:(1)根据同构象似性(iconicity of isomorphism) (Haiman,1980),语言的语法结构倾向于遵循一对一的对应原则。虽然“看”“看见”“看到”与“看完”都具有“借助视觉感知事物”的核心语义,但二者之间应该也会存在着语义上的区别。(2)词汇语义与构式语法理论(Dowty,1991;Levin,1993;Goldberg,1995)认为,词汇或构式的语义是介于概念结构与语法表征之间的中间阶层。词汇或构式的语义结构一方面反映着人类认知上的概念结构,另一方面也对语法结构产生决定性的作用。具体而言,词汇或构式的语义差异是人类对周围事物概念化(conceptualization)差异的反映,而这种概念化差异也会通过语言结构反映在语言表层的语法结构上,使语法结构产生差异性。据此,我们一方面可以根据“看” “看见”“看到”与“看完”的语法差异来窥探其语义的区别,并进一步从认知的角度来解释其语义差别的成因;另一方面也可以反过来,从认知与语义的角度来解释“看”“看见”“看到”与“看完”在语法表现上的差异。

由上述可知,构式的语义与概念结构及语法表现间具有紧密的关联。因此,本文采用的研究方法是从“看”“看见”“看到”与“看完”的语法表现来分析及验证其语义的差异性,接着再从概念结构的角度来说明这组近义动词的语义差别。

1 研究背景

语义与语法之间的关联是许多语言学派研究的课题之一,生成语法学派的管辖约束理论(Government and Binding Theory)曾以语义格(thematic grid)来诠释语义与语法的关联。这样看来,视觉感知词“看”“看见”“看到”与“看完”的语法与语义差异似乎可以用语义格来分析。根据语义格的观点,“看”“看见” “看到”与“看完”均属于二元述语(two-place predicate),必须搭配一个通常由主语担任的域外论元(external argument)与一个通常由宾语担任的域内论元(internal argument)。在此基础上,“看”及“看完”具有〈施事(Agent),主位(Theme)〉的论旨角色。而“看见”及“看到”则具有〈感受者(Experiencer),主位(Theme)〉的论旨角色。上述语义格的差异可由其语法表现得到证实:

(1)a.他把这本书看了一遍。

b.请你看着我!

(2)a.他把这本书看完了。

b.你要看完这本书!

(3)a.×他把张三看见了。

b.×你要看见张三。

(4)a.×他把张三看到了。

b.×你要看到张三。

由(1)(2)可见,“看”及“看完”因为具有〈施事(Agent),主位(Theme)〉的论旨角色,因此可以出现在表达强烈主观意图的“把字句”与“命令句”中。而由(3)(4)可见,“看见”及“看到”因为具有〈感受者(Experiencer),主位(Theme)〉的论旨角色,所以不能出现在“把字句”与“命令句”里。

虽然语义格的分析可以让我们区别“看”/“看完”与“看见”/“看到”等两组构式的语义差别,但却无法进一步说明“看”与“看完”及“看见”与“看到”的语义区别。此外,虽然语义格的分析可以描述“看”/“看完”与“看见”/“看到”等两组语义差别,但却无法进一步对该语义差别提出一个语言外部的解释。这不但体现出论旨理论的局限性,也意味着我们必须寻找其他的方式来区别其语义。

相较于生成语法的局限性,从动词内部的时间结构来辨析“看”“看见” “看到”与“看完”的语义及语法差异似乎可以增强语言外部的解释力。“看”“看见”“看到”与“看完”均指涉视觉感知动作,因此具有动词性的语义,而动词性语义的共同特性就是都具有内部的时间结构。因此,视觉感知词语的语义探讨可以从内部时间结构的角度来着手。Vendler(1967)曾经根据动作内部时间结构把英语的动词分成以下四类:

(1)活动动词(Activities):所指的动作具有连续的时态(continuous tense),但缺乏固定的时间端点(set terminal point),因此活动动词通常不可以与表示时限的词语连用,如:×He ran in an hour.

(2) 趋成动词(Accomplishments):所指的动作具有连续的时态与固定的时间端点,因此趋成动词通常可以与表示时限的词语连用,如:He painted the picture in an hour.

(3)达成动词(Achievements):所指的动作缺乏连续的时态,但具有固定的时间端点,且时间的起点与终点几乎重合在一起。达成动词通常可以与表示时限的词连用,如:He found the answer in an hour.

(4)状态动词(States):所指的动作不但缺乏连续的时态,也缺少固定的时间端点,因此通常不可以与表示时限的词连用,如:×He loved Mary in an hour.

虽然Vendler(1967)揭示出动词的时间结构,为动词语义的研究开辟出一个新的视野,但仍然有不完善的地方。Tai(1984)曾经指出Vendler(1967)对英语动词所作的分类并不完全符合汉语动词的现状,Tai(1984)发现,汉语与英语的动词在语义及类别上有下列几点不同:

(1)英语的趋成动词蕴涵动作的完成,汉语则没有与之相对应的动词范畴,而必须以“结果式复合动词”(Resultative Verb Compounds:RVC)来表示动作的完成。

(2)英语的趋成动词同时具有动作(action)与结果(result)等两种体(aspect),汉语的“结果式复合动词”则只具有“结果”体而缺乏“动作”体。

(3)英语的趋成动词在汉语中也是以“结果式复合动词”体现,且这类“结果式复合动词”也只具有“结果”体。

根据上述论点,Tai(1984)认为汉语并不具有存在英语的“趋成动词”与“达成动词”等两种动词类别,而具有“结果动词”(result verb)的类别。也就是说,汉语只具有“活动动词”“静态动词”与“结果动词”等三种动词类别,Tai(1984)的分类可以被作为区别视觉感知词语语义的基础,让我们能够对其语义及语法的差异提出一个以时间概念为角度的解释。正如之前所述,Tai(1984)的看法虽然较符合汉语的语言事实,但是这种分类对汉语的视觉感知动词而言却有不够精细之处。

另一方面,虽然内部时间结构可以在某些部分区分动词性词语的语义,但由于它只把焦点放在“事件”(event)的时间属性上,而忽略了事件参与者的语义属性,因此在某些方面就有不足之处。本文使用Huang et al.(2000)所提出的“动词语义的模块属性表征理论”(MARVS)作为理论框架,来弥补Tai(1984)的不足。在“动词语义的模块属性表征理论”的架构下,动词的每个义项都有事件信息结构,而每个事件信息结构则由“事件模块”(Event Module)、“事件内部属性”与“语义角色模块”(Role Module)以及“语义角色内部属性”(Role-Internal Attributes)所组成。其中,一个或多个事件模块(Event Module)组合成事件类型,与“事件内部属性”构成了事件本身的信息,而“语义角色模块”与“语义角色内部属性”则构成了事件参与者的信息。据此,动词性词语所指的事件信息可以由“事件模块”“事件内部属性”“语义角色模块”与“语义角色内部属性”的组合来加以定义或区别。本文认为,“动词语义的模块属性表征理论”的理论架构比动词性词语的内部时间结构更能描述动词性词语的语义细节。因此,本文也将采用“动词语义的模块属性表征理论”来描述与解释“看”“看见”“看到”与“看完”的语义及语法差异。

由上述可知,在探讨视觉感知动词“看”“看见”“看到”与“看完”的语义差异时,基于认知角度的内部时间结构与“动词语义的模块属性表征理论”分析比从生成语法角度的“语义格”分析具有更好的解释力。然而,不管是内部时间结构还是“动词语义的模块属性表征理论”分析都是以动词作为主要分析对象,但是“看”“看见”“看到”与“看完”四者似乎不完全是单纯的动词。为了消除上述四个动词性词语的结构差异,本文采用构式的观点来处理视觉感知动词“看”“看见”“看到”与“看完”的语义差异与语法议题。Goldberg(1995)给予构式如下的定义:

C是一个构式当且仅当C是一个形式——意义的配对体〈Fi,Si〉,且C的形式(Fi)或意义(Si)的某些方面不能从C的构成成分或其他之前已有的构式中得到完全的预测。

构式不仅可以看作是语言中的基本单位,还消除了词库(lexicon)与词组(phrase)的界限,因为不论是词素、词、惯用语(idioms)或是词组都是形式与意义的配对,只要其形式与意义的某些方面不能从构式成分或其他之前已有的构式中得到完全的预测,词素到词组间的语法结构都可以看作是一种构式。由于汉语中的视觉感知概念可以由单一词素,如“看”、复合词如“看见”或词组“看到”与“看完”来指涉,因此本文认为构式的观点可以用来系统说明汉语各种语法结构所反映的视觉感知概念。

此外,根据构式语法的观点(Croft et al.,2004;Langacker,2007),构式具有下列两种特性:

(1)象征性(symbolicity)

构式是一种同时由形式与意义构成的象征单位(symbolic units),其中,形式包含句法、音韵与构词形态等形式,意义则包含语义与语用意义。构式的象征性意味着构式本身具有意义,并且形式象征着意义。此外,从形式的角度而言,构式与构式间形成一种连续体的关系,该连续体的两个极端分别是组成成分全部固定的构式(substantive lexical items)与没有固定组成成分的构式(schematic syntactic constructions)。

(2)图式性(schematicity):

构式的种类涵盖任何大小的语言表达式与从多种语言表达式抽象化出来的图式(schema),该图式能代表这些语言表达式的共性,构式与构式之间会根据其图式性的程度差异形成一个分类阶层(taxonomic hierarchy),在此网络中,图式性较低的构式可被视为是图式性较高构式的一个个例(instance)。

本文认为构式的象征性与图式性可以使“看”“看见”“看到”与“看完”等视觉感知构式之间的语义与语法关系得到一致性的描述与解释。此外,为了了解构式语法理论的解释能力,本文将同时从内部时间结构、动词语义的模块属性表征理论与构式语法三种视角来分析说明“看”“看见”“看到”与“看完”的语义差异,以比较三者的分析及解释能力。

2 内部时间结构与构式语法分析

根据Tai(1984)对汉语动词的内部时间结构及类别的论述,本文认为“看”与“看见”“看到”“看完”可划分成两种不同的类别,前者属于“活动动词”类型的构式,后者则属于“结果动词”类型的构式,这可由其语法表现得到证实:

(5)a.他看了一个小时的书。

b.×他看完了一个小时的书。

c.×他看见了一个小时的张三。

d.×他看到了一个小时的张三。

(6)a.他昨天看了那本书,可是只看了一半。

b.×昨天他看完了那本书,可是只看完了一半。

c.×他昨天看见了那本书,可是只看见了一半。

d.×他昨天看到了那本书,可是只看到了一半。

(7)a.他正在看书。

b.×他正在看完书。

c.×他正在看见张三。

d.×他正在看到张三。

由上述例子可见,“看”作为一个“活动动词”类型的构式,在时间结构上因为缺乏固定的时间端点且具有连续的时段,因此一方面可以与表示时间延续的词语(如“……了一小时”)连用,如5(a)所示。另一方面也可以与表示“进行态”的动态助词“在”连用,如7(a)所示。此外,“活动动词”的时间结构侧重动作本身,而非动作的结果,因此并没有蕴含动作目的的达成,因此可以出现在6(a)这样的句子中。此外,“看见”“看到”“看完”作为“结果动词”类型的构式,在时间结构上缺乏连续的时制,所以不能与表示时间延续的词语连用,如5(b)、5(c)与5(d)所示,也不能与表示“进行态”的动态助词“在”连用,如7(b)、7(c)与7(d)所示。此外,因为其时间结构具有固定的终点,且侧重动作的结果,因此蕴含动作目的的达成,不能出现在6(b)、6(c)与6(d)这样的句子中。

“看”与“看见”“看到”“看完”的内部时间结构差异也可以从构式的象征性与图式性来说明。具体而言,“看”可被视为是构式“动词”的一个个例,后者的图式性高于前者,前者与后者间具有某种程度的语义共性。就此处来说,作为构式“动词”的一个个例,“看”具有“动词”所具有的典型语义,即指称一个动作。“看见”“看到”“看完”则是三个结构比“看”更为复杂的构式,其分类阶层如图1所示:

图1 “看”“看见”“看到”与“看完”的分类阶层图式分析

由图1可见,“看到”与“看完”分属于具较高图式性的构式“动词+到”与“动词+完”的一个个例,而“动词+到”与“动词+完”又属于更高图式性的构式“动词+动貌标志”的个例。就“看到”所属的较高图式性构式“动词+到”而言,其组成成分“到”是一个表达动作达到某种程度的动貌标志,这可从“动词+到”的众多个例(如“打到”“吃到”“踢到”与“读到”等)而知。从这些例子及其他无法完全列举的例子可知,就形式而言,“+到”只能出现在动词后的位置,且“动词+到”具有很高的能产性。再就语义而言,“+到”已不具有空间域中的“到达”含义,而只具有表达动作或事件已达到某种程度的语法意义。受到动貌标志“+到”的语义影响,“动词+到”具有表达动作达到某种程度的语义,而作为“动词+到”的一个个例,“看到”则具有视觉感知动作达到某种程度的结果语义,“看完”与“看到”相似,“看完”属于较高的图式性构式“动词+完”,其组成成分“+完”是一个用以指称事件终结的动貌标志,这也可从“动词+完”的众多个例,如“打完”“吃完”“踢完”与“读完”等。从这些例子及其他无法完全列举的例子可知,就形式而言,“+完”只能出现在动词后的位置,且“动词+完”具有很高的能产性。再就语义而言,“+完”已不指称“完成”的事件,而只具有表达事件结束的语法意义。受到动貌标志“+完”的语义影响,“动词+完”具有表达事件终结的语义,而作为“动词+完”的一个个例,“看完”则具有视觉感知动作已经结束的结果语义。根据上面所述,“动词+到”与“动词+完”的语义区别可用下面的例子来加以说明:

(8)a.我吃到鱼了。

b.我吃完鱼了。

(9)a.我看到第三页了。

b.我看完第三页了。

(8a)表达“吃”这个动作已达到具有某种结果的程度,而(8b)则是表达“吃鱼”这一事件的结束。此外,(9a)表达“阅读书籍”这一事件已达到第三页的程度,而(9b)则是表达“阅读第三页”这一事件的结束。

与“看到”和“看完”不同,“看见”具有不同于二者的图式结构,就“看见”所属的较高图式性构式“动词+见”而言,其组成成分“+见”乃是一个偏向指称视觉感知动作的动词性成分,这可从“动词+见”所辖的少数个例(如“望见”“瞧见”“遇见”与“梦见”等而知。就形式而言,“动词+见”具有较低的能产性;就语义而言,“+见”仍带有“看见”的动词性语义。然而,在极少数的例子中,“+见”却具有动貌标志的特性,如“听见”与“闻见”等。这两个例子中的“+见”已不具有“看见”的动词性语义,而具有指涉感知动作达到某种程度的语法意义,在形式上必须依附在动词后面,这些都是动貌标志的特征。由上述可知,“+见”是一个介于动词与动貌标志之间的语法成分,但由于具动词特性的例子较多,因此本文认为“+见”是一个偏向指称视觉感知动作的动词。受到动词性成分“+见”的语义影响,“动词+见”也同时具有表达视觉感知动作与表达感知动作达到某种程度等两种语义,因此同时隶属于“动词+动貌标志”与“动词+动词”等两种图式,但是较偏向于指涉视觉感知动作。作为“动词+见”的一个个例,“看见”则具有表达视觉感知动作的语义。此外,由于“看见”的语义信息大都集中在“+见”,而“+见”所指涉的是具有终点且不具有持续性的结果事件,因此“看见”也具有结果语义。

内部时间结构分析除了能被构式语法角度的分析取代外,尚有一个缺点,即没有办法进一步说明“看见”/“看到”与“看完”在语义及语法上的细微差异。具体而言,“看见”/“看到”具有[-意图]的语义属性,因此不能出现在表达强烈意图的“把字句”与“命令句”中,而“看完”则具有[+意图]的语义属性,因此可以出现在“把字句” 与“命令句”里。“看见”“看到”与“看完”在语义及语法上的差异还可以从下面的例子得到证实:

(10)a.×他认真地看到那本书。

b.×他认真地看见那本书。

c.他认真地看完那本书。

从(10)的例子可以看出,“看见”/“看到”不能受到蕴含主语意图的状语“认真地”修饰,这表明其具有[-意图]的语义属性,而“看完”可以受到“认真地”修饰,这表明其具有[+意图]的语义属性。

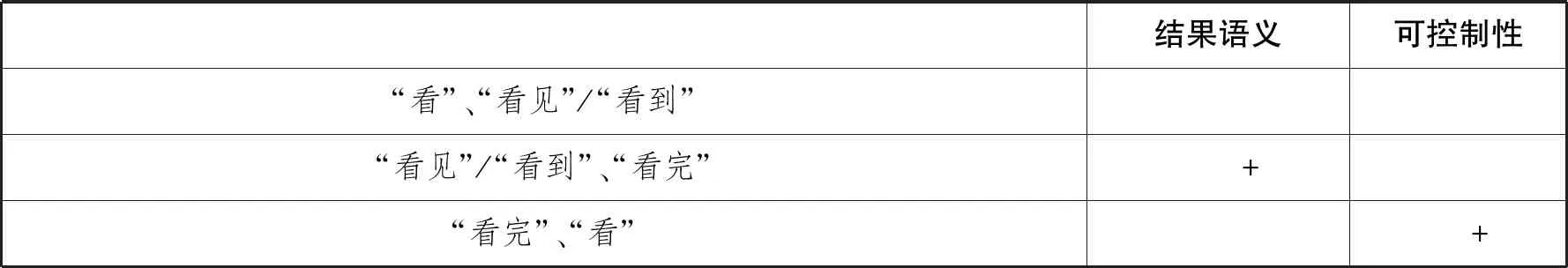

在上述基础上,如果我们以“看见”/“看到”所具有的语义及语法属性为基准,将“看见”/“看到”、“看完”与“看”的语义及语法属性做比较,则可以得到如下列表1所示的结果:

表1 “看见”/“看到” “看完”与“看”的语义及语法属性比较

由表1可见,“看见”的某些语义及语法属性分别与“看见”“看到”及“看”重叠,因而呈现出原型效应(prototypical effect)。这种效应表明各种视觉感知构式的语义范畴间并不具有明确的界限,而呈现出连续性的模糊现象,并且这种模糊现象的原因是这三组构式相互之间具有某种程度的语义相似性。

3 动词词义的模块属性表征理论与构式语法分析

语义格与内部时间结构分析虽然都可以透视其语义及语法的某些方面,但这两种理论角度都有其局限性,语义格的局限在于只能窥探动词性构式论元的语义角色,无法得知动词性构式所指涉事件的内部结构。内部时间结构的分析则与语义格相反,其局限在于只注重探讨动词性构式所指涉事件的内部结构,而忽略了事件参与者的语义角色也是动词语义中的重要一环。就此而言,动词词义的模块属性表征理论兼顾事件结构与参与者语义角色的特点恰好可以弥补语义格与内部时间结构分析的局限。

在动词词义的模块属性表征理论的架构下,我们可以根据“看”“看见”“看到”与“看完”的“事件模组”下的“事件内部属性”与其“语义角色模组” 下的“语义角色内部属性”来区别“看”“看见”“看到”与“看完”的语义。就“看”而言,根据前文语义格的分析,本文认为其具有〈施事,主位〉的“语义角色模组”,并且由于“看”一方面可以出现在命令句中,另一方面可以与词语“一定要”搭配,因此具有[+意图]的“语义角色内部属性”。此外,虽然根据Vendler(1967)与Tai(1984)对英语与汉语动词的分类,“看”作为一个活动动词,其内部时间结构应缺乏固定的时间端点,但是本文基于下面的例子,认为“看”的内部时间结构应具有固定的时间端点:

(11)a.我选了一本书,坐在地板上看了起来。

b.他看了我一眼。/他看电视看了一个小时。

由(11a)与(11b)可知,“看”可以与动态助词“了”搭配使用。由于“了”具有表示事件在时间上受到限制的功能,因此“看”与“了”的可搭配性显示“看”的内部时间结构应该具有固定的时间端点。就(11a)而言,“起来”作为一个表示事件起始的动词补语,其出现表明“看”的内部时间结构具有一个起点;就(11b)而言,“一眼”与“一个小时”的出现表明“看”的内部时间结构同时具有一个起点与终点,这样我们才能够去测量该事件的次数或过程的时间长度。根据上面所述,在动词词义的模块属性表征理论的架构下,本文认为,“看”是一种具有“始终动作”(bounded activity)事件类型的“简单事件”(simple event),具有单一的事件模组,而此模组同时包含事件的起点、过程(process)与终点。此外,由于“看”可以出现在命令句中,因此也具有[+控制](control)的“事件内部属性”。

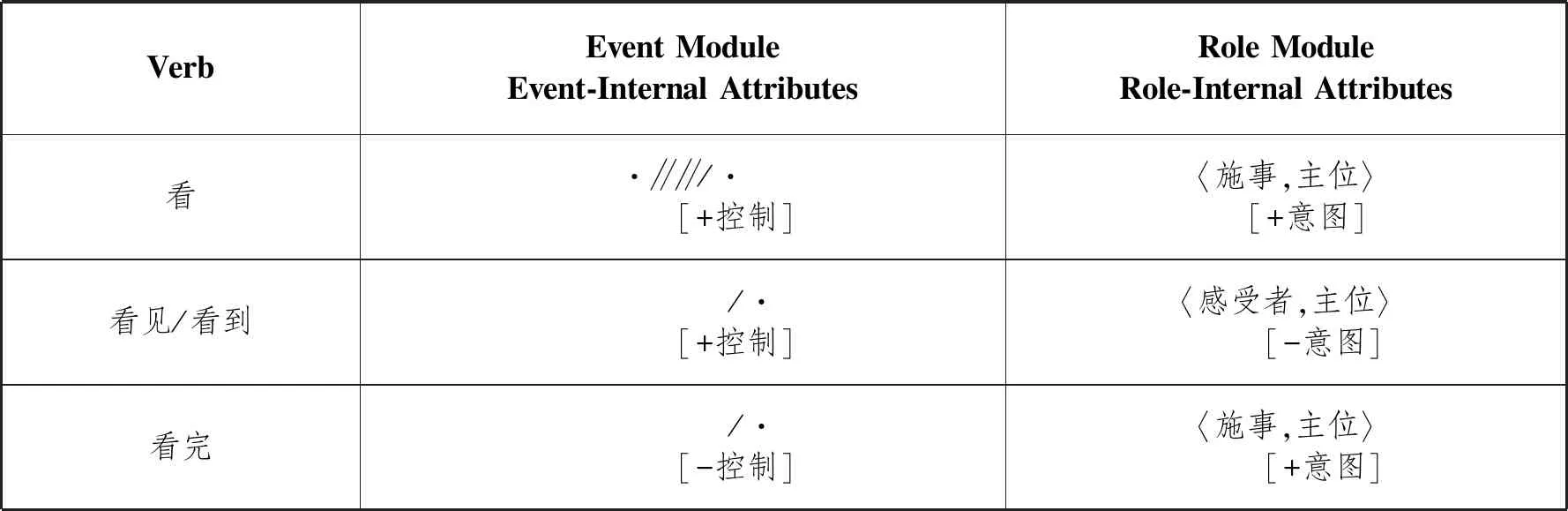

综上所述,本文将从动词词义的模块属性表征理论(MARVS)角度的分析结果归纳成下表:

由表2可见,首先,“控制”与“意图”等属性特征的值可由“语义角色模组”来加以蕴含。具体而言,“语义角色模组”中的“施事”蕴含[+控制]的事件内部属性”与[+意图]的“语义角色内部属性”。相对而言,“感受者”则蕴含[-控制]的事件内部属性”与[-意图]的“语义角色内部属性”。基于上述的蕴含现象,本文只需“事件模组”与“语义角色模组”即可区分“看”“看见” “看到”与“看完”的语义。

表2 “看”“看见”/“看到”与“看完”的MARVS辨析

虽然MARVS分析可以区分这四个词的语义,但相对于构式语法的解释,MARVS分析仍然具有下列两个局限性:(1)无法说明“看见”与“看到”在内部语义结构及在构式分类阶层中的位置差异。(2)MARVS的分析结果也可以从构式语法及语法化的角度来加以解释。据此,本文认为语法化程度更高的“+到”的可控制性已经消失。受到“+到”的语义影响,“看到”构式的整体语义也具有不可控制性,因此必须搭配一个不具控制意图的事件参与者,亦即“感受者”的语义角色。最后,就“看完”的组成成分“完”而言,其具有“完成”的本义,但是这一动词性的本义通常只能在复合词中体现,如“完工”“完婚”等。从上述例子中可以看出“完”的本义具有可控制性,并且此语义属性并没有在语法化的过程中消失,因而还保留在“完”的语义中。受到“完”的语义影响,“看完”构式的整体语义具有可控制性,可以搭配一个具控制意图的事件参与者,即“施事”的语义角色。

“看”“看见”“看到”与“看完”在语义上的结果属性与可控制性呈现出这些视觉感知构式之间的语义相似性,比较的结果如表3所示:

表3 “看”“看见”/“看到”与“看完”在结果属性与可控制性上的相同性比较

注:“+”表示该构式组别在最上列所示的属性类别上具有相同性

由表3可见,“看”与“看见”“看到”之间不具有语义相似性,而“看完”则分别与“看”及“看见”“看到”具有部分的语义相似性。这种语义相似性呼应了表1所示的原型效应,这表明构式语法的分析也能阐释“看”“看见” “看到”与“看完”所形成的原型效应。

4 视觉感知动词的语义扩展

“看”“看见”“看到”与“看完”除了在核心语义上有所差异之外,其在涉及的语义域或概念域上也有所不同。相较于“看见”/“看到”与“看完”只具有视觉感知域(visual perceptional domain)的语义,“看”则同时具有视觉感知域与认知域的语义,如下例所示:

(12)a.你看明天会下雨吗?

b.我看明天会下雨。

(13)张三看情况不对,马上就逃跑了。

(12)中的“看”指涉一个“断定”的认知动作,其中(12a)中的子句宾语表示“断定”这个认知动作所作用的对象,而(13b)中的子句宾语则表示“断定”这个认知动作所产生的结果。(13)中的动词“看”则指涉“感知”的认知动作,表示感知某一事态的存在。在此基础上,我们可以把“断定”与“感知”视为动词“看”的两个义项,此义项皆隶属于认知语义域。

“看”并非汉语中唯一涵盖认知语义域的视觉感知构式,另一个视觉感知构式“见”也可指涉认知域的语义,如下面的例子:

(13)a.张三常见李四在办公室里掉眼泪。

b.张三见大家话不投机,转身就走。

(13a)与(13b)中的“见”分别具有“借视觉感知事物”与“感知”等两种语义,其中前者属于视觉感知域,后者则属于认知域。值得注意的是,视觉感知语义域与认知语义域紧密联系并且并非汉语所特有,而是一种跨语言的现象。

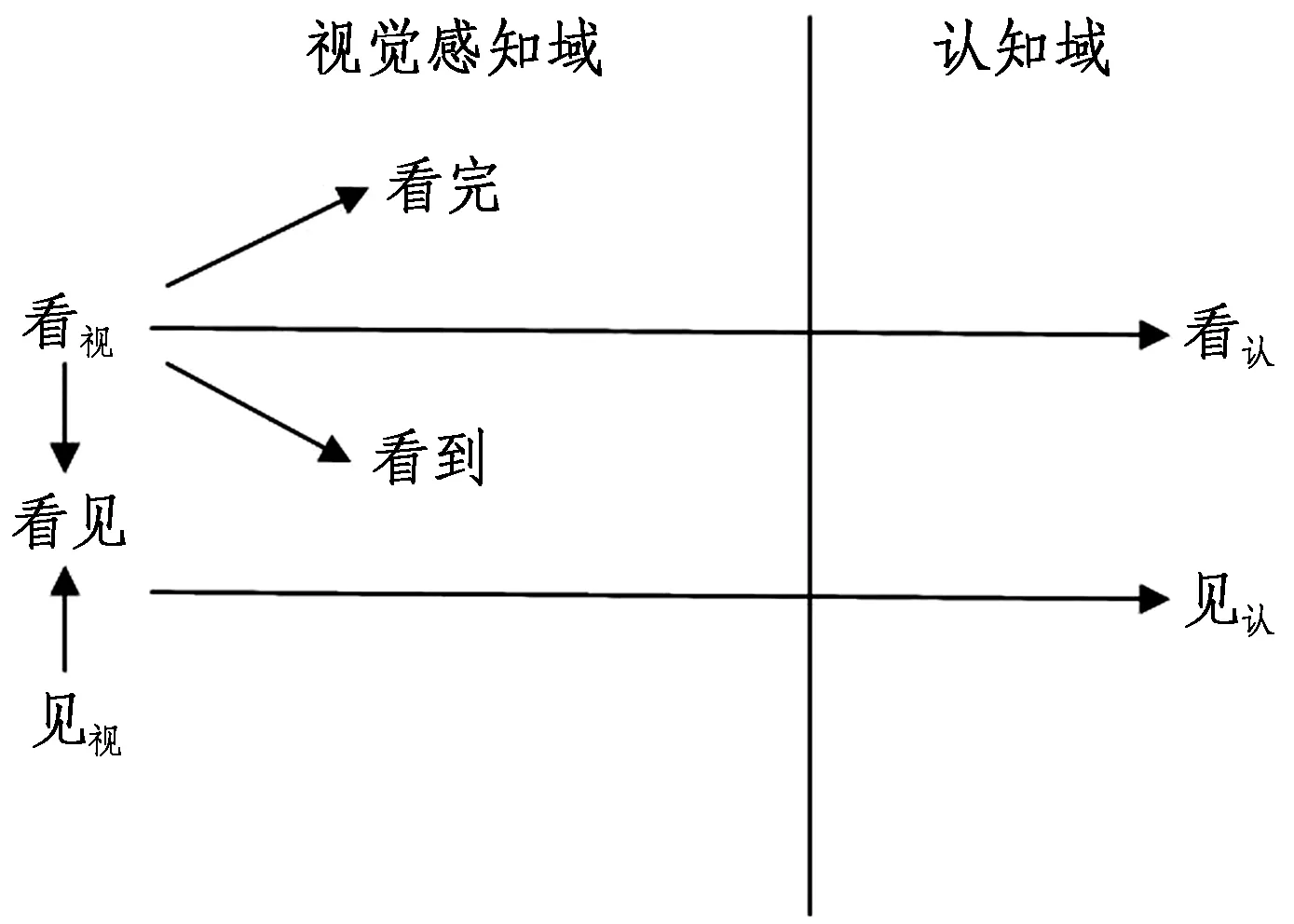

虽然构式“看”与“见”的语义同时涵盖视觉感知域与认知域,但是以“看”为基础所产生的复合动词(即“看到”与“看完”)与以“看”和“见”为基础所产生的复合动词(即“看见”),却只具有视觉感知域的语义,这表明动词“看”与“见”是以视觉感知域里的核心语义为中心来衍生其他的语义范畴,并且这些衍生出来的语义范畴并没有再往认知域扩展。汉语视觉感知构式的语义扩展可用下面的图2来表示:

图2 视觉感知构式的语义扩展

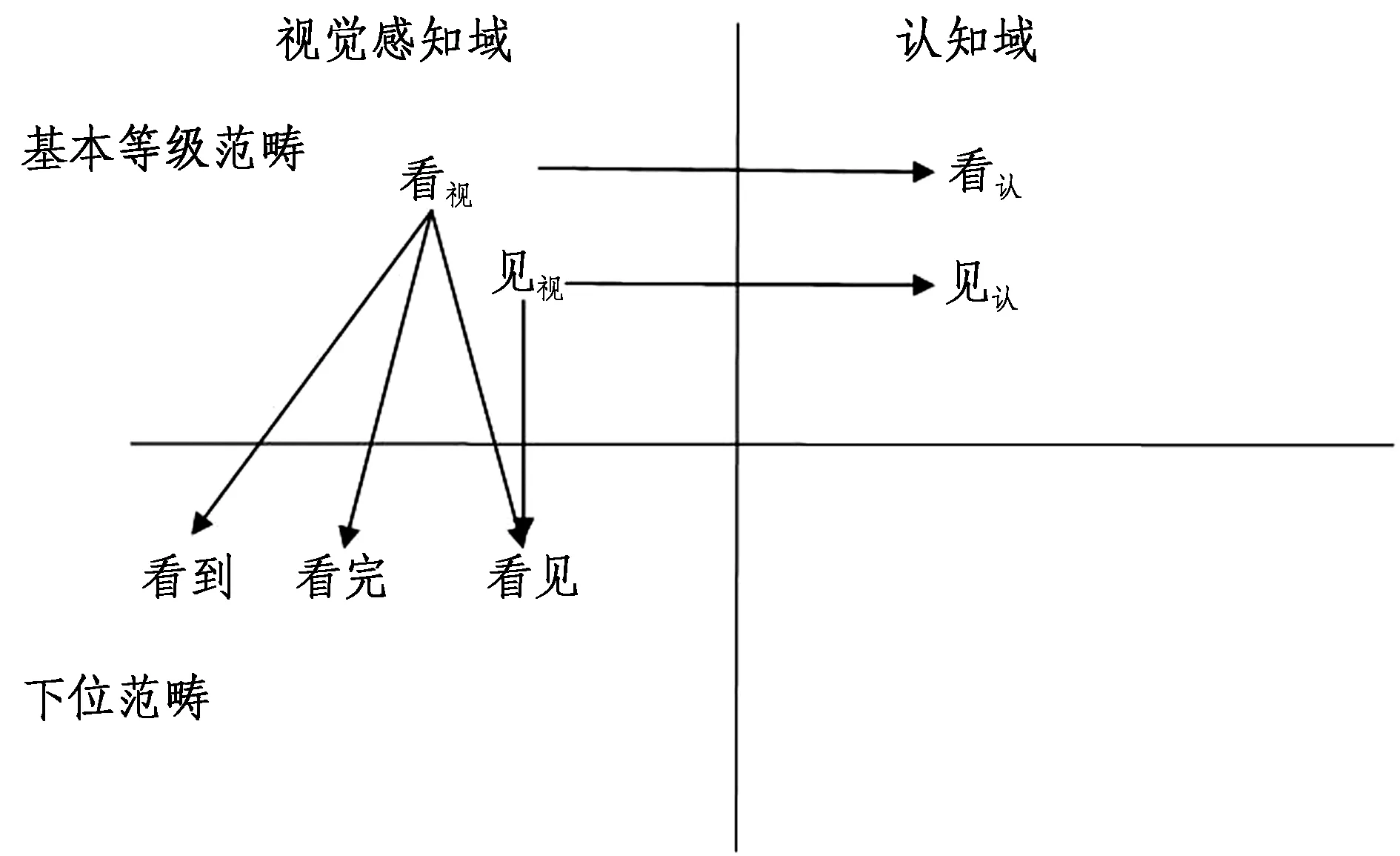

根据“范畴化等级理论”(Levels of Categorization)的观点,图2所示的语义扩展可以从范畴化的角度来加以诠释。图2视觉感知域中的“看”与“见”指称的是基本等级范畴(basic level categories),而“看到”与“看完”指称的是“看”的下位范畴。由于基本等级范畴是人类自身与物质世界相互作用的产物,也是范畴化抽象事物的基础所在,因此我们可以从基本等级范畴来扩展范畴的范围,以协助我们范畴化更为抽象的概念。在此基础上,由于认知世界的思维需要凭借从视觉感知得来的信息,使得视觉感知域与认知域之间具有邻近性 (contiguity) 的关系,因此“看”与“见”可以借由转喻(metonymy)的认知手段将语义范畴从视觉感知域扩展到认知域,而具有“断定”或“知觉”的语义。相反,下位范畴的主要功能是突显范畴的具体属性(specific attributes),并非我们概念化世界的基础,因此我们不会让它们来对抽象的概念进行范畴化。在此基础上,“看见” “看到”与“看完”的语义范畴只能局限于最基本的视觉感受域,而无法扩展至认知域。根据以上所述,图2可以做进一步的修正,如图3所示:

图3 视觉感知构式的范畴等级与语义扩展

图3显示,属于基本等级范畴的“看”与“见”一方面横向地由视觉感知域扩展至认知域,一方面纵向地由基本等级范畴衍生出属于下位范畴的“看到” “看完”与“看见”,并且这些下位范畴没有再进一步从视觉感知域扩展至认知域。

5 结语

本文从认知的观点辨析汉语视觉感知构式“看”“看见”“看到”与“看完”的语义区别,并且获得下列几点发现:(1)相较于“看”构式没有受到第二组成成分的语义影响,“看到”与“看完”则受到第二组成成分“到”与“完”的语义影响,从而分别具有“视觉感知动作或事件已达到某种程度”与“视觉感知动作已经终结”的结果语义。(2)“看见”与“看到”的内部语义结构在构式分类阶层中的位置有所不同。就内部语义结构而言,前者的整体意义只需依靠“见”的语义即可,但后者必须同时依赖“+看”与“+到”。(3)造成“看见”与“看到”语义内涵相同的主要因素在于“看见”的整体语义是由“+见”所提供,而“+见”的语义恰巧与“看到”的整体语义一致。次要因素是由于“看见”与“看到”所属的各阶层图式构成一个连续体的关系,因而在语义上部分重叠,造成二者具有相同的构式意义。其中,主要因素对“看见”与“看到”的同义关系具有决定作用,而次要因素则具有强化主要因素的作用。(4)受到各自第二组成成分的语义影响,“看见”“看到”与“看完”在结果属性与可控制性所构成的语义相似性上有所不同。如果再将不具第二组成成分的“看”列入比较,则可以发现“看”与“看见”/“看到”之间不具有语义相似性,而“看完”则分别与“看”及“看见”“看到”具有部分的语义相似性,这种语义边界的模糊性呈现出原型效应。

相较于构式语法,内部时间结构与MARVS的分析具有以下局限性:(1)内部时间结构分析无法说明“看见”“看到”与“看完”的语义区别或关系;(2)MARVS分析无法说明“看见”与“看到”的语义关系;(3)相对于内部时间结构与MARVS的局限性,构式语法的优势在于其不但能明确辨析“看”“看见” “看到”与“看完”的语义区别,还能与语法化理论相融,这体现出构式语法具有与其他理论相互结合的能力,而这种能力将有助于提升构式语法理论的解释力。此外,本文也发现“看”与“看见”“看到”“看完”的另一个不同点在于“看”的语义同时涵盖视觉感知域与认知域,而“看见”“看到”“看完”的语义则只局限于视觉感知域,这种语义上的差异可以通过范畴化等级理论解释。