系统性护理对高危妊娠孕产妇阴道分娩产后出血的临床影响效果观察

江西省安义县人民医院(330500)田红

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2017年1月~2019年1月收治的高危妊娠阴道分娩产妇为研究对象共50例,根据入院时间分为对照组与研究组各25例。研究组产妇年龄24~30岁,平均年龄(24.7±2.1)岁,孕周在33~42周,初产妇15例、经产妇10例。其中,合并妊娠高血压综合征8例、心脏病10例、糖尿病7例。对照组产妇年龄23~31岁,平均年龄(25.9±2.5)岁,孕周在34~40周,初产妇9例、经产妇16例。其中,合并妊娠高血压综合征11例、心脏病5例、糖尿病9例。两组产妇的一般资料比较无显著差异(P>0.05),可比。

1.2 方法 对照组遵循传统护理方法,包括环境护理、健康指导、生命体征观测。 研究组产妇在遵循传统护理方法下实施系统性护理,具体方法:第一,基础护理。护理人员监测胎儿胎动、胎心,1次/4h;同时观察产妇生命体征,3~4次/h,定时监测尿素氮。为产妇营造舒适的环境,保持良好通风和适宜的温度、湿度,定时消毒,告知家属保持病房安静。引导产妇保持左侧卧位有助于预防压迫下腔静脉,促进静脉血液回流,降低早产率。告知产妇多活动有助于顺利生产。注意外阴卫生,预防感染。在饮食护理方面提倡以高蛋白、纤维素低脂肪食物为主,根据产妇病情与身体情况制定科学的食谱。第二,生产护理。首先,护理人员为产妇讲解相关知识,介绍成功案例有助于增强产妇信心。注意孕期饮食指导,避免体重异常增加形成巨大儿使得子宫过渡膨胀,宫缩乏力后产后出血量过多。主动与产妇交流帮助缓解紧张、焦虑情绪,使产妇保持良好的情绪。其次,产程护理。注意观察产妇生命体征并安抚,转移产妇注意力。第一产程引导产妇深呼吸,宫缩间歇放松休息,保持体力。引导产妇通过腹压促进胎儿头部、肩部的娩出方法。第二产程注意科学接生,引导产妇正确用力,观测宫缩与胎心变化。第三产程在30min内必须完成,胎盘娩出后检查胎盘有无缺损,宫颈、会阴、阴道壁有无撕裂。如果发生撕裂需及时缝合并观察阴道流血情况。产后2h是护理重要阶段,必须每小时记录一次体温、呼吸、脉搏、阴道流血情况。第三,产后护理。高危因素的产妇临产后创建静脉通路,观察胎盘剥离情况,判断阴道出血与宫缩状态。护理产妇排空膀胱;反射性引起子宫收缩能够减少出血量。护理人员预估出血量,一旦出血量大于200ml需及时确定原因并及时处理。

1.3 评价指标 比较两组产妇产后出血量。

1.4 数据处理 用SPSS22.0处理数据,计量资料用t检验,用均数±方差(±s)进行表示,两组数据资料,以P值区间(P<0.05)表示统计学差异。

2 结果

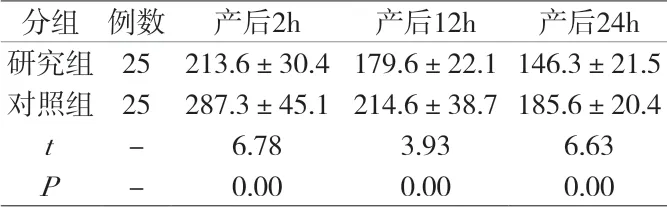

比较两组产妇产后出血量。研究组产妇出血量低于对照组,存在统计学差异(P<0.05),详见附表。

附表 比较两组产妇产后出血量

3 讨论

近几年,我国高危妊娠发生率不断提高。高危妊娠对产妇及胎儿生命健康影响较大,甚至危及产妇及胎儿生命健康[1]。由于产妇对高危妊娠认识不够全面,缺乏有效的社会支撑系统,可能引起产后出血等分娩期并发症。据统计,高危妊娠阴道分娩产妇发生产后出血率为4%,由于测量与收集出血量影响实际发生率更高,是孕妇致死主要原因。高危妊娠孕妇产后出血原因有:产程过长或过快、子宫肌纤维受损、贫血、宫腔感染等导致子宫肌纤维水肿使宫缩乏力。此外,子宫肌层薄弱、胎儿过大、子宫膨胀、羊水多等导致高危孕产妇子宫纤维伸展性严重,子宫弹性降低继而引发产后出血[2]。本研究中,研究组产妇产后出血少于对照组,存在统计学意义(P<0.05)。相对于传统护理方法,系统性护理能够减少高危妊娠孕产妇分娩出血量。这是因为:系统性护理通过全过程护理增强产妇对阴道分娩的认识,主动与产妇交流帮助缓解焦虑、紧张情绪。同时,结合产妇身体情况制定科学食谱,对降低高危妊娠孕产妇产后出血有一定优势。由于分娩后2h是产后出血发生高峰期,分娩胎儿后产妇需停在产房;提倡产妇母乳喂养有助于刺激宫缩,降低产后出血量。

综合分析,系统性护理对高危妊娠孕产妇产后出血量减少具有积极作用,护理效果显著,亟待在今后临床中应用。