关于“判妻入子”说与延瑞芳陈戍国二君商榷

陈建军

(北京语言大学 人文社会科学学部,北京 100083)

《广西社会科学》2018年第3期发表了延瑞芳、陈戍国《<周礼·地官·媒氏>“判妻入子”诸说考辨》一文,文章首先从历时角度考察了汉唐、宋明、有清诸多经学家、礼学家甚至小学家对“判妻入子”的经典训诂和注释,结合《周礼·天官·太宰》“九职”一官关于“万民”的描写及《睡虎地秦墓竹简·为吏之道》所附《魏户律》《魏本命律》关于“赘婿”制度的记载,论定“判妻”是指男子娶妻,不论是初婚还是娶再嫁妇;“入子”指“赘婿”,男子入赘到女方家庭,二者都需要去媒氏处登记,以便和未成婚者相区别[1]167-172。全文裒搜全面,提供了大量的史籍材料,注意到《媒氏》官职职属的前后联系,辨析也较为细致入微。但细细考究起来,要想对先秦礼籍进行本真性解读,我们应该重视汉代经学家和清代朴学家留下来的经典训诂材料,深入发掘经意,而不应该以现代人邓启华一句语焉不详的材料作为立论基点,欲治丝而益棼。为了讨论的方便,我们将《礼·地官·媒氏》关于“媒氏”的建制和职责范围全录如下:

媒氏,下士二人,史二人,徒10人。媒氏掌万民之判,凡男女自成名以上,皆书年月日名焉。令男三十而娶,女二十而嫁。凡娶判妻入子者,皆书之。中春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁;若無无故而不用令者,罚之。司男女之无夫家者而会之。凡嫁子娶妻,入幣纯帛无过五两。禁迁葬者与嫁殇者。凡男女之阴讼,听之于胜国之社;其附于刑者归之于士。”[2]

朱红林《战国时期有关婚姻关系法律的研究——竹简秦汉律与〈周礼〉比较研究(四)》一文指出《媒氏》奠定了中国古代婚姻立法的基础,从婚姻年龄、登记管理、促婚政策、聘礼数额以及婚姻诉讼等五个方面对婚姻制度进行了较为全面的规范[3]。且经笔者复核整部《周礼》,记录周代管理婚姻制度和礼俗的官职唯见于此。这就与延文讨论的“媒氏”只掌管庶人即平民的婚姻状况发生了龃龉,难道所有的非平民阶层婚姻嫁娶不受任何礼制的约束?纵然如延陈二君所说“庶人有妻无妾;即使有,从礼法而言妻妾身份也不能等同和并列。”那么,关于非平民阶层的礼法婚姻制度为何不见载于《周礼》?同时,释“判妻”遵汉儒,释“入子”纳时说,我们是否应该仔细体会一下距先秦更近的汉代礼学大师的经学元意解读?基于此,我们将从词义、句法、文例考察以及经学訓詁等角度同延陈二君商榷。

一、爬疏历代训诂解说,延陈二君忽视“经之本意”的古训材料值得商榷

延文分汉唐、宋明和清代三个时期对“判妻入子”经义训诂材料进行了爬疏,辅之以新时期张大鹏、邓启华等人对“判妻入子”内涵的发掘,归纳出前人对“判妻入子”的不同理解:“判妻”有“娶妻”“出妻”“娶再嫁妇”等观点;“入子”有“嫁女”“纳妾”“入同宗之子为嗣”“接纳再嫁妇所携带子女”“赘婿”之说[1]169。藉此,我们可以深入挖掘一下汉唐郑、贾一脉相承的训诂材料。梁启超在他的“乾嘉朴学十风”的论述中强调:“选择证据,以古为尚。以汉唐证据难宋明,不以宋明证据难汉唐;据汉魏可以难唐,据汉可以难魏晋,据先秦西汉可以难东汉。以经证经,可以难一切传记。”[4]正因为秉持“朴学十风”,乾嘉学者才在学术史上做出了巨大的贡献。也正因为此,我们尤其要珍视治礼鸿儒郑玄的观点以及贾公彦的疏解。

关于“凡娶判妻入子者,皆书之。”郑玄注:“书之者,以别未成昏礼者。郑司农云:‘入子者,谓嫁女者也。’玄谓入子者,容媵姪娣不聘之者。”贾公彦疏:“先郑云‘入子者谓嫁女’,后郑不从者,经判妻,已是嫁女,后更言之入子,明非嫁女也,故后郑云‘玄谓言入子者,容媵姪娣不聘之者’也。”[5]1579紧接着贾氏从“传记”如《左传》与“经”《礼记·昏礼》以及“传记”如《公羊传》与“经”《礼记·内则》的相关记载中详细梳理了“媵姪娣”的内涵。经贾氏的疏解,再结合首句之注:“判,半也。得耦为合,主合其半,成夫妇也。《丧服传》曰:‘夫妻判合。’郑司农云:‘主万民之判合’。”[6]509可知,郑玄对“判妻入子”的解释为“娶妻纳妾”,只不过这里的“妻”是经媒氏“判合”的符合“聘礼”的聘之“女”,而“妾”是类似于“媵姪娣”之类的不合“聘礼”的不聘之“女”。书“子”而不书“媵姪娣”中任意一个“指称”,正暗示这种“类似于”的女性身份地位和特点,同时与下文“中春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁”中“不聘者亦不禁”相应,也与“凡嫁子娶妻,入幣纯帛无过五两”中“子”明为“女”义相应。郑康成是深谙经学名义的礼学大师,只有理解到这一步,才算真正地领会了“判妻入子”的主旨内涵,同时也真正体会到了郑玄对于经义剖析之精微。

卢文弨在他的《说文解字读序》中云:“名者,王者之所重也。圣人曰‘必也正名乎’。郑康成注《周官》、《论语》。皆谓古者谓之名,今世谓之字,字之大端形与声而已。”[7]789以上关于郑、贾二氏的观点也可以从小学训诂中得到证明。

先说“判”。《说文》:判,分也。从刀半声。段玉裁云:判,分也。媒氏掌万民之判。注:判、半也。得耦为合,主合其半成夫妇也。朝士有判书以治则听。注:判、半分而合者。从刀,半声。形声包会意。普半切,十四部[7]180。在章太炎《说文解字授课笔记》中钱玄同记录为:分也。又訓半,《周礼》:“媒氏掌万民之判”(夫妻为一物,未合时各居其半)。引申为判断,判合(夫妻)[8]186。可见,“媒氏”是掌管“婚姻判合”的职官,经“媒氏判合”的女子即为“判妻”,是符合“聘”之礼制的。

次说“入”。《说文》:入,内也。象从上俱下也,凡入之属皆从入[9]。段注:入,內也。自外而中也。象从上俱下也。上下者、外中之象。人汁切。七部。凡入之属皆从入[7]224。《章太炎说文解字授课笔记》中朱希祖记录为:古无半齿音,读为舌头,故曰内(纳)[8]221。从章太炎的授课笔记中我们可以看出,上古“娘日二纽归泥”,“入”即为“内”,是“纳”之义。郑玄“入子者,容媵姪娣不聘之者”的“容”字正是“纳”义。

再说“子”。上古时期“子”兼指“男女”是常训,而专指“女子”在儒家经典及史籍中也是常有的现象。《故训汇纂》中辑录“子”训为“女”的《左传》用例2例,《仪礼》用例2例,《论语》用例1例,《释名》中释例1例。《诗经·周南·桃夭》“之子于归,宜其室家”;《邶风·燕燕》“之子于归,远送于野”;《豳风·七月》“女心伤悲,殆及公子同归”;《鲁仲连义不帝秦》“鬼侯有子而好,故入之于纣,纣以为恶,醢鬼侯”。上述用例中的“子”均指“女”而言,朱熹传《桃夭》云“《周礼》仲春令会男女,然则,桃之有华,正婚姻之时也。”[10]今人王锷在对《诗经》与《左传》、《礼记》、《论语》等进行了对读之后,认为“《诗经》既是周代贵族子弟必读之书,也是周代之乐曲,颂《诗》是践行周礼之重要环节和核心内容之一。所以,《诗经》就与礼乐相伴而行,承担着教化民众、敦厚风俗之重要功能。”[11]可见尤其在“周礼·媒氏”这样的语境下,“判妻入子”中的“子”,郑玄释为“媵姪娣不聘之者”,意即“不合聘之礼节”的“媵妾姪娣”之类属的“女子”是最合适不过的了。

二、从《周礼》职官制度的分析入手,延陈二君认为“媒氏”只掌“庶民婚姻”值得商榷

延文在对历代学者“判妻入子”经义训诂回顾的基础上,以《周礼·天官·太宰》“九職”中关于“万民”的内涵为切入点进行论证的。考同属於天官系統的《周礼·天官·太宰》中记述“大宰”的职权范围,提到“大宰之职,掌建邦之六典,以佐王治邦国:一曰治典,以经邦国,以治官府,以纪万民;二曰教典,以安邦国,以教官府,以扰万民;三曰礼典,以和邦国,以统百官,以谐万民;四曰政典,以平邦国,以正百官,以均万民;五曰刑典,以诘邦国,以刑百官,以纠万民;六曰事典,以富邦国,以任百官,以生万民。”[5]1389正如延文所言,“周官”礼制治理的对象确实是“万民”,即“庶民,平民”,但无论天官、地官、春官、夏官、秋官甚至是已佚的冬官,要达到“掌建邦之六典,以佐王治邦国”这样的目标,仅仅以“纪、扰、谐、均、纠、生”万民是远远不够的,还必须“天官掌治典,以经邦国,以治官府”;“地官掌教典,以安邦国,以教官府”;“春官掌礼典,以和邦国,以统百官”;“夏官掌政典,以平邦国,以正百官”;“秋官掌刑典,以诘邦国,以刑百官”;“冬官掌事典,以富邦国,以任百官”。具体到“地官”系统,《郑目录》云:“象地所立之官。司徒主众徒。地者载养万物,天子立司徒掌邦教,亦所以安扰万民。”[5]1501所以,《地官》乃至整部《周礼》所推行的礼制适用于百官和万民,“地官”是掌邦教的职官系列,其职权范围的叙述重点在于所司之职事,而非所司之人群。“媒氏”的职权范围是“邦之婚姻媒妁事务”,所司人群“万民”,应该包含“士及其他非庶民阶层”,否则无法解释《周礼》中没有其他涉及婚姻事务的官职这种情况。对此,延文的解释是“周代对天子、诸侯、大夫、士和庶人各阶层的礼仪要求不同,对礼仪、礼器的使用等级也有着严格的规定。……庶人有妻无妾;即使有,从礼法而言妻妾身份也不能等同和并列。”[1]169其实,延陈二君所云乃周代之现实情形,而《周礼》一书实则为预制之礼。《四库全书总目提要》言“盖周公之为《周礼》,亦犹唐之《显庆(礼)》、《开元礼》,预为之以为他日之用,其实未尝行也。”[5]1363结合《周礼》中再无掌管婚姻事务的官职以及《周礼》的成书情况,我们只能推定“媒氏”掌管一切与“婚姻”有关的事项,包括负责非庶民阶层的礼法婚姻的事宜。于是,下文才有“中春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁;若無无故而不用令者,罚之。”贾公彦亦云“媒氏掌万民之判,得有媵与姪娣者,庶人或无妾,亦容有者。且媒氏所掌,虽以万民为主,亦容有尊者取法,故郑云容媵姪娣不聘也。”[6]510延陈二君也认为“此应是承认民间长期流传之习俗,礼法婚姻无法被严格执行时的一项变通措施。”[1]169这就更证明所谓的邦之“礼法婚姻”事务也由“媒氏”掌管,但为了促婚之目的,有时可作权宜变通。

在认为“媒氏治庶民,不治礼法婚姻”的基础上,延文以《左传·成公十一年》“穆姜不以‘不合聘娶之礼’的声伯之母为妯娌”及《仪礼·丧服》“夫妻牉合”为据,论证“牉”通“判”,即两半相合为一体。娶“判妻”,应该是娶与男子身份、地位相匹配的正妻,不论初娶还是再次结婚都是如此,媵娣不足以与其夫匹配。意即妾的身份不与夫相匹配,从礼法婚姻的角度看,庶人不能娶妾。最后得出结论:郑玄、贾公彦认为“入子”为“容媵姪娣不聘”“纳妾”者非[1]169。我们认为这里的论证也有不妥。清王引之在其《经义述闻·通说》之“经义不同不可强为之说”条下说:“讲论六艺,稍合同异,名儒之盛事也。述先圣之元意,整百家之不齐,经师之隆轨也。然不齐之说亦有终不可齐者,作者既所闻异辞,学者亦弟两存其说。必欲牵就而泯其参差,反致混淆而失其本指,所谓离之则两美,合之则两伤也[12]。为了更有效说明问题,我们把王引之所论两条关于《周礼》的论据排列于下:

《周礼·天官》有“九嫔”而无“三夫人”,《昏义》则有“三夫人”,此不可强合者也。而解者欲合为一,则云“三夫人”坐而论妇礼,无官职矣。

《地官·均人》“丰年则公旬用三日”,谓一旬之中用三日,《王制》“用民之力,岁不日三日”,谓一岁之中用三日。此不可强合者也。而解者欲合为一,则读“旬”为“均”以迁就之矣。

“三礼”虽都记录了周代的礼仪,但各有侧重,各成体系。《周礼》重点是预制官职制度,《仪礼》则重在描述仪式规范,《礼记》则偏重具体礼制的阐释。正如王引之所说,经义不同不可强为之说,苟强合,可能会害经义释解。王引之以为《礼记》和《周礼》都不能强合,更不能用《仪礼·丧礼》甚至《左传》去解说《周礼·媒氏》了。综合上述,认为“媒氏”只掌“庶人婚姻”,否定郑、贾之说均容再议。

三、“娶判妻入子者”的结构句法分析,延陈二君“入子”即“赘婿”说值得商榷

延文引用邓启华《招婿·赘婿·弃夫——〈诗经〉赘婚刍议》所提:“《周礼· 地官·媒氏》云:‘凡娶,判妻入子者皆书之。’‘判’,是合婚书,‘入子’指赘婿。”[13]由此深入考索,得出“入子”即为“赘婿”之义。其实,邓文的核心内容是通过对《诗经》中的《邶风·匏有苦叶》、《王风·葛藟》和《小雅·我行其野》等诗篇进行研读,进而揭示我国古代“赘婚”制这种特殊的婚姻形式。邓文引用《周礼》“判妻入子”句时,只是用来证明“赘婚从一开始就是合法的,为官府、社会所承认的,它源远流长,至今尚存”,并未加以深度解读。

首先,邓文引据即有所凭依,明郝敬解读此经时就是这样“离经辨志”的,《周礼完解》云“媒氏,掌万民之判。凡男女,自成名以上,皆书年月日名焉。令男三十而娶,女二十而嫁。凡娶,判妻入子者,皆书之。”并解释说“判,半也,半合成耦,男女二姓合曰判。成名以上,謂子生三月父名之,媒氏记其所生年月日与名。男子二十至三十皆取,女子十五至二十皆嫁。判妻即娶,入子即嫁。娶则此判彼入,皆书之,以稽其生育。”[14]这样“离经”本身就有问题,《周礼》总共四十二卷,我们抽样搜索了“媒氏”所在的第十四卷之前,经文中“凡”字总共出现186例,能这样句读的只有17例,大约分为两类,下面每一类别例举3例,排列于下:

A类:名称+内容或性质

1凡治,以典待邦国之治,以则待都鄙之治,以法待官府之治,以官成待万民之治,以礼待宾客之治。

2凡和,春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多咸,调以滑甘。

3凡药,以酸养骨,以辛养筋,以咸养脉,以苦养气,以甘养肉,以滑养窍。

B类:名称+礼制或规范

1凡丧,王则张帟三重,诸侯再重,孤卿大夫不重。

2凡祭祀,张其旅幕,张尸次。

3凡任民:任农以耕事,贡九穀

而把“逗号”点在“娶”字后,但后面“判妻入子者”既不属于为对于“娶”的“内涵性质”的疏解,亦不属于对“娶”的“礼制规范”的诠释。郝氏句读在这里意欲表达“判妻入子”非“娶”的“宾语”,那么“娶”就是《周礼》礼制中的一个名称概念了,这样理解经意无论如何都是迂曲的。无论郝氏把“入子”就理解为“嫁女”,还是延陈二君则把“入子”解读为“赘婿”,按二文的理解,“娶”字只能“增字为训”,也就是说“娶”字只能解读成“嫁娶”才能理顺文意,而上文“令男三十而娶,女二十而嫁”,则是“娶”不涉“嫁”义的明证。我们认为这样解读经意只能距离真正的经意蕴含越来越远,不知延陈二君以为然否?

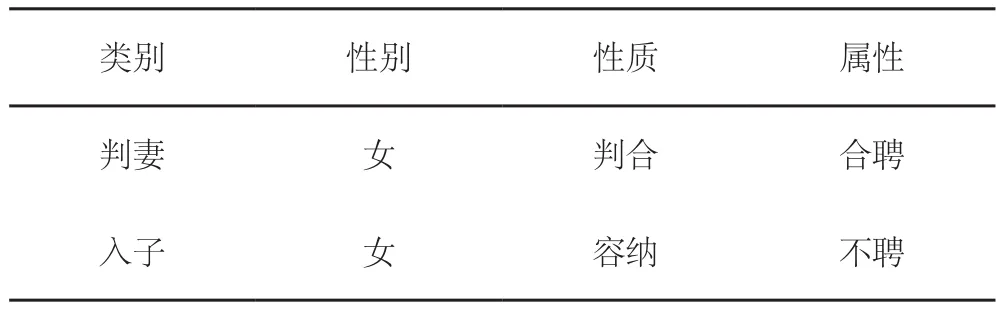

其次,延文关注到《媒氏》经文中另外一句话“凡嫁子娶妻,入币纯帛无过五两”。认为“从《周礼注疏》和《周礼正义》来看,历代经学家都没有对其中的‘嫁子’一词作出解释,估计认为是嫁女,与‘娶妻’相同,意为男方送给女方作为聘礼的缁帛不能超过五匹。但是,这样就和郑众把‘入子’解释为‘嫁女’一样,构成前后词语的重复。”[1]171其实我们认为这恰恰反映出在《周礼》职官体系中,在“媒氏”语境下,无论是历代经学家还是普通读者,都极容易联想到“子”的“女”义。“嫁女娶妻”嫁的是未经“媒氏”判合的类似于“妾”的非聘之“女”,娶的是经“媒氏”判合的几近于“妻”的合聘之“女”,“入币纯帛无过五两”指的是在经历了促婚的“中春大会”后,所纳的彩礼数额。這樣“嫁女娶妻”与我们上文所论述的“判妻入子”正好对应。在当时的礼制初创时代,人们所关注应该为是否经过“媒氏”判合的、合不合聘礼的“女”之实,而非“妻”或“妾”之名。为清晰起见,我们把“判妻入子”的语义要素描写如表1,以示其根本未重复性之特点。

表1

相反,我们倒是认为释“入子”为“赘婿”有点过度发挥。就连延陈二君自己也说“对于男女婚配,经文并没有言一定是男娶女,也可能是有女无子之家或寡妇招赘婿上门,以传宗接代或增加劳动力。如此,无论是男子娶妻或者是男子“嫁”给女子,对聘礼数额都有所限制以防止买婚或卖婚,应是合乎《周礼》制定这条婚姻法令之初衷的。”[1]171立论的前提放在一个“可能”词上,略显推测的成分较浓。且后文论述“赘婿的起源”时所引论据《周易内传》和《大戴礼记》中的例子都明言“黄帝始制婚姻,而匹偶定。然或女出适男家,或男就女室,初无定制”,“(舜)承受大命,依于倪皇(即娥皇)”,而《周礼》这样一部预制的职官制度为什么却要用“入子”或“嫁子”来隐晦地表达“赘婿”制度呢?这与政治语体的“简明直言”特征显然不符。

“娶判妻入子”属于典型的述宾结构,“娶”的辖域应该是整个“判妻入子”短语,“判妻入子”是“娶”这个动词直接关涉的对象,都是定中式结构,所以“判妻入子”所指均应为女性,即“判妻”是合于礼法的“女子”,毋庸如延文所说分“判妻”为二:初婚女子和再婚女子,这是宋明学者以后代封建礼教来律周代职官礼制得出的结论,在逻辑上站不住脚,我们不予置评。“入子”是未经“媒氏”“合聘”的“女子”,绝非“赘婿”,二词所指对象并不重复,代入经文中,经义释解怡然理顺。

“媒氏”是周代掌管国民的婚姻判合制度的职官,首先要对所有出生男女进行人口登记,自成名以上,都记录好出生年月日和名字,以备婚龄查考。规定男子三十可以娶妻,女子二十岁可以出嫁。无论是否经过“媒氏”的判合,合不合乎聘礼,所有迎娶合于礼制的妻子和纳娶不合于礼制的类似于妾的女子的,都记录在册。仲春阴历二月,召开促婚相亲大会,适龄男女齐聚于此,这时即使是不合乎礼法规定,未经“媒氏”判合的女子也可以自由选择意中人;实在是没有任何特殊情况,又不是在相亲大会上自由恋爱,将会受到处罚。尤其督促那些到了婚龄还为成家的男女一定要参加促婚相亲大会(目的是服徭役、纳赋税、富国强兵)。规定嫁娶妻女,彩礼不能超过幣纯帛五两。禁止冥婚。对于婚姻中男女的奸私案件,移交国家的社庙来审理;附加刑事处罚的归由刑狱官执行,有效地保护国民的婚姻免遭干扰破坏。

至此,我们再附一论,果真如延陈二君所言,那么“媒氏”这一职官治理的邦国事务包括:初婚、离婚、再婚、赘婚等等民政事务,这“媒氏,下士二人,史二人,徒十人”区区15人的建制能不能完成如此繁雜的职责和任务呢?