先行者 奠基者 传道者

——感佩杨匡民先生对民族音乐事业所作的贡献

黄中骏

杨匡民——一个与湖北民间歌曲研究紧密相连,与民族音乐事业密切相关的闪亮名字。在杨匡民先生百年华诞之际,回顾杨匡民先生音乐艺术生涯的不平凡经历,感念杨匡民先生为湖北民间歌曲收集、编纂、研究所付出的心血与智慧,感佩杨匡民先生为民族音乐事业作出的贡献,对于促进民族音乐研究工作的发展、深化,对于加强民族音乐学学科队伍建设和人才培养,对于推动新时代民族音乐事业的繁荣兴盛,具有重大意义。

杨匡民先生1920年9月生于福建厦门,在动荡的岁月里,颠沛流离地度过了少年儿童时期。因父亲英年早逝,两个姐姐也年少夭折,他自幼即随母亲“下南洋”到缅甸谋生。军国主义日本发动全面侵华战争后,刚成年的杨匡民即在缅甸加入了地下党领导的“民族解放先锋队”,参加抗日救亡宣传活动。太平洋战争爆发后,杨匡民参加了由张光年、赵沨、李凌等领导的“旅缅华侨战时工作队”,紧随战事一路宣传北上回国,后在云南担任教员工作。1944年,杨匡民考入在四川江安县的“国立戏剧专科学校”乐剧科,抗战胜利后,转入重庆青木关“国立音乐学院”学习理论作曲。1947 年4 月,杨匡民加入中国共产党。1948年8 月19 日,杨匡民遭国民党当局“特别刑事法庭”传讯、扣押、逮捕。11月下旬经党组织营救获释放。此劫后,杨匡民经组织批准,回缅甸仰光寻母。1949 年2 月抵仰光后,先后在“缅甸华侨中学”“南洋中学”教书。1951 年6 月,杨匡民回国到广州,在华南人民文学艺术学院教“中国民歌”课。之后,参加土地改革工作。1953年,杨匡民调任武昌“中南音乐专科学校”(后改名为“湖北艺术学院”“武汉音乐学院”)工作,直至逝世。

杨匡民先生曾成长在伊洛瓦底江江畔,自小就有丰富且特殊的异国经历,还承受过战火洗礼,经历过各种政治运动,加上他自幼热爱并潜心研究民族音乐,所以,在杨匡民先生不平凡的人生经历中,与湖北武汉、与武汉音乐学院、与湖北民间歌曲有着六十余年的“交集”,占去了他人生经历的绝大部分时日。正是在具有悠长发展历史的荆楚文化沃土上,在武汉音乐学院这样的高等学府里,杨匡民先生成为了收集、编纂、研究湖北民间歌曲的先行者,湖北民间歌曲研究理论的奠基者,民族音乐事业的传道者。

收集、编纂、研究湖北民间歌曲的先行者

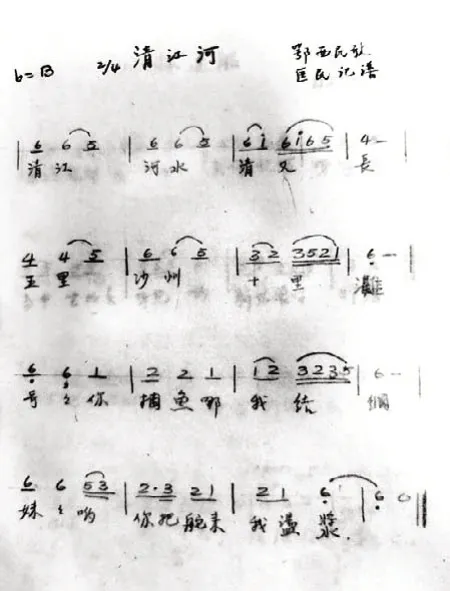

杨匡民先生在少年时期,就显现出自己的音乐天赋,他很早就参与了抗日救亡的歌咏活动。青年时期,更是显现出对民族音乐的热爱,1942年,他就创作有歌曲作品《龙潭水》《思乡》。1943年,在云南建水县建民中学教英语和音乐课,其间就组织学生到周边村镇收集民歌,校方还将其成果油印成了《习作集》。1944 年,考入“国立戏剧专科学校”乐剧科后,他与几位同学秘密组织了一个“歌咏队”,宣传抗日救国,同时策划编印了一本刊有22 首歌曲的《民歌集》,其中收载有由他的同窗室友、来自湖北恩施的邓毅所唱,由杨匡民记谱的《清江河》。抗战胜利后,杨匡民从“国立戏剧专科学校”乐剧科转入重庆青木关“国立音乐学院”学习理论作曲。他参加了由作曲科学生自发组织的音乐社团——“山歌社”,不仅随社团收集、整编民歌,举办民歌演唱会,还参与了为《中国民歌选(第一辑)》编配钢琴伴奏的工作。在音乐学院从重庆迁回南京这期间,他还将348首民歌分省排好,命名为《分省民歌集》,缮抄成册,成为极具保存价值的民间歌曲曲谱资源。1949 年2 月,杨匡民抵仰光后,在“缅甸华侨中学”“南洋中学”教书期间,也很注意观察、学习缅甸民歌。他通过懂缅语的老华侨和会讲中文的缅甸人,记录了一些具有缅甸传统韵味的曲目,如儿歌《小白鹭》,民歌《雨季》《海鸥》,古代歌曲《雀鹤》等。他的文稿《试谈缅甸民歌》也被刊于《新仰光日报》上。在“国立音乐学院”的学习经历和在缅甸的工作经历,使杨匡民养成了随时抄录民歌曲谱的习惯,并逐步将注意力转移到按民歌旋律形态、节奏特征等方面进行分类归纳,分析研究不同地域、不同民族民歌的差异上,为其今后在民族音乐事业的平台上大显身手,打下了坚实的根基。

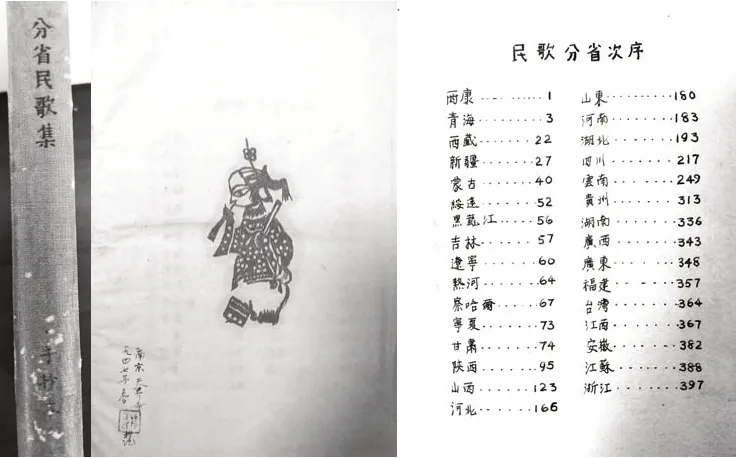

图1 1947年杨匡民抄编的《分省民歌集》

图2 杨匡民1944年记谱的鄂西民歌《清江河》收入于《分省民歌集》(现存武汉音乐学院档案馆)

1949 年10 月,赶走乌云见太阳,全国人民大解放。新中国成立之初,毛泽东指出:“随着经济建设高潮的到来,不可避免地将要出现一个文化建设的高潮,中国人被认为不文明的时代已经过去了,我们将以具有高度文化的民族出现于世界。”这一重要断言导致人民的思想观念悄然改变,社会面貌也焕然一新。社会各界迅速行动起来,1952年,中共中央宣传部颁发了《关于捜集整理民间民族文化艺术遗产的通知》,一场在全国范围内开展的、对包括民间歌曲在内的民间民族文化艺术遗产进行普查的工作由此展开。为落实这个文件,时任湖北省宣传文化部门的领导,还提出了“调查、捜集民间文化艺术遗产资料和寻找民间艺人”的总要求。在这样的社会大背景下,杨匡民先生回到了祖国。

1951 年6 月,杨匡民受聘于广州“华南人民文学艺术学院”,教“中国民歌”课,开始了归国执教的新生活。期间,因教学需要,他从那本手抄本《分省民歌集》(348 首)内,挑选出80 首民歌,编写了名为《民歌唱本》的教材——这应该是杨匡民先生归国后编的第一本民间歌曲教材。1953 年秋,杨匡民调任武昌“中南音专”工作,从此,与湖北结下了深缘。

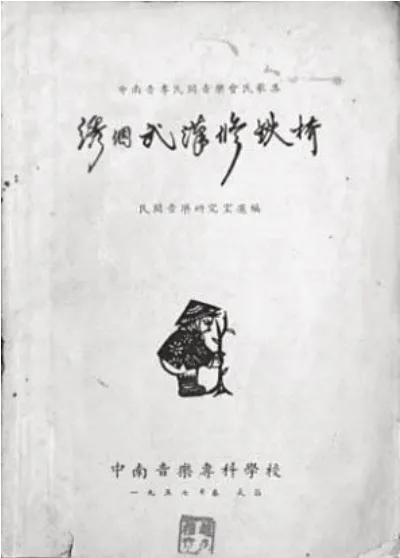

杨匡民先生在学校担任大学及附中的民间音乐教学任务。1954 年10 月,他为学校附中的民间音乐课编写了一批《中国民歌选》教材——这应该是杨匡民先生到湖北后编的第一本民歌教材。1956 年6 月,学校成立“民间音乐研究室”(简称“民研室”),由几个相关专业的教师、学生和民歌手(如方妙英、杜棣生、蒋桂英、刘正维等)组成,杨匡民先生出任该室主任。“民研室”一挂牌,就正式开始工作了。10 月份,杨匡民就带领学生到天门、洪湖采风,收集民歌——这应该是湖北省对本省民歌进行的第一次有组织、有目的的采风活动。此次采风的成果,于1957 年春,被编成《绣个武汉修铁桥》的民歌集。不久,学校将“民研室”与器乐系的民乐组合并,设立三年制的民族音乐专修科,杨匡民出任该科主任。从此,民族音乐尤其是湖北民间歌曲的教学,进入到更为规范的时期。

图3 中南音乐专科学校民间音乐研究室选编民歌集《绣个武汉修铁桥》(1957年)

图4 杨匡民著《怎样记录民歌》(上海文艺出版社1959年出版)

1952 年至1959 年,系湖北省民族音乐尤其是湖北民间歌曲工作的初始时期。在此期间,进入而立之年的杨匡民先生,勇于担当,行动迅速。一是身体力行,率先深入到田边地头,实地进行民歌收集、调研工作,使采风工作取得了开创性的成果。当年由基层音乐工作者周叙卿、黄业威在湖北利川柏杨坝收集到的、现今已蜚声世界的《龙船调》的前身《种瓜调》,已进入到杨匡民先生的视野,就是实证。二是因应教学的紧迫要求,及时编写教材,使包括湖北民间歌曲在内的中国传统民歌,成规模的进入到音乐学府的课堂。三是及时培养民族音乐及演唱湖北民歌的优秀人才。蒋桂英由民间歌手破格吸收进学校“民研室”作为研究生培养,就是这方面的实例。四是对湖北民间歌曲的研究获得初步进展。如1957年8 月,杨匡民先生撰写的《民歌分析·民间划分句子的方法》在湖北省艺术馆举办的干部训练班上宣讲,并被收入培训班的资料集。还如1958年12 月、1959 年3 月,《长江歌声》分别刊载了杨匡民先生撰写的《怎样记录民歌》《关于民歌填词的问题》等文论。

1960 年8 月,中国音乐家协会、中国音乐研究所和人民音乐出版社,共同发起编辑《中国民间歌曲集成》的活动,得到了全国音乐界的广泛响应和支持。1961 年4 月,中国音协武汉分会(即1980 年代改称的中国音协湖北分会,下同)召开“音乐理论创作会议”,商讨《中国民间歌曲集成·湖北卷》(以下简称《湖北卷》)的编纂工作,决定成立《湖北卷》工作组,指定杨匡民提交工作组《工作计划》和《民歌编选尺度标准》的策划方案——这应该是杨匡民先生第一次站在了收集、编纂湖北民间歌曲的最前线。工作组随即进行了集中培训,通过学习上级有关文件,为后续的采风工作奠定牢靠的思想基础。同时进行系统化的专业知识学习,通过对当年收集到的本省及邻省民歌资料的梳理,有针对性的制订民歌编选要求、曲谱记录的基本标准。当年5 月初,工作组以采风小组的形式,分头赴宜昌、恩施等地,开始了湖北文化发展历史上第一次有组织、有目的的全省民间歌曲普查。

这次历经八个月的普查工作,取得了令人鼓舞的成果:一是通过对全省民间歌曲即时状态的普查,收集、校订了3000 多首具有一定质量的民歌,其中,200多首有录音资料。二是对收集到的民歌进行了初步的歌种分类,认定全省有60 多个民歌歌种。三是通过调研,收集、整理了一批关于湖北民间歌曲的文字资料。四是初步将这批资料按湖北省当时的行政区划排定成册。

普查工作初战告捷后,《湖北卷》工作组进入到紧张、有序的编辑工作中。1962 年5 月,湖北省文化局、中国音协武汉分会编辑成《湖北民间歌曲》(上、下册),包括603 首民歌曲谱和杨匡民设计的《湖北民歌曲种、革命民歌分布示意图》、梁思孔设计的《编辑小组活动路线示意图》,形成了《湖北卷》的雏形。

经对《湖北民间歌曲》(上、下册)的调整补充,1963 年5 月,《湖北卷》的初稿油印出来,这套油印资料共收录了622 首民歌(上册包括新民歌185 首,下册包括传统民歌437 首,见封三)。1964 年6 月,湖北省向中国音协提交了《湖北卷》的初稿。而定稿问题,却一直未获得肯定性的反馈意见。后因“文革”爆发,《湖北卷》第一阶段的编纂工作被迫停止。

眼见即将收获的成果被迫停止,杨匡民先生的心境可谓是大起大落。他心疼自己和众多音乐干部所付出的心血和艰辛。杨匡民先生曾对笔者讲:20 世纪60 年代,国家经济正处于困难时期,交通建设也不发达,文化事业经费的投入也十分有限。当时到基层、到农村去收集民歌,交通很不便利,生活条件也很差。到一些偏僻的村乡去,基本上都是靠步行,吃住基本上都是在农民家。在当年的条件下,经举全省各级音乐干部之力、历时八个月、覆盖当时全省12 个专区、72个县进行的那次大规模民歌普查工作,参与者所面临的艰辛、所克服的困难是后人难以想象的。他还谈到:当时国家仅能给每个省配一至二台钢丝录音机,又大又重,这给采集工作带来很大麻烦。由于当时许多偏僻的地方没有通电,费了好大精力扛上山去的钢丝录音机,却派不上用场。在一些条件相对好一些的乡村,好不容易录上了音,但在后期处理时,钢丝易乱、易断,一不小心就会造成以前所做的工作白费,因而失去了宝贵的音响资料。他动情地说:“但是,那是一个事业,没有决心和毅力,是搞不下去的。”

而令杨匡民先生感到欣慰的是,通过这几年对湖北民间歌曲收集、编辑工作的实践,积累了一批湖北民歌的资料,培养了一批专业人才,探索了民歌收集、编辑工作的经验。

杨匡民先生在谈到编纂《湖北卷》的宗旨时称:“本书主要的读者对象是我国文艺工作者——特别是音乐工作者,换言之,是为他们学习、欣赏、研究(包括教学)民歌提供有代表性的资料,其中部分的曲目也可以作为推广演唱之用。”①见中国民族音乐集成编辑办公室编:《〈中国民间歌曲集成〉编辑计划补充说明》,内部资料,1961年9月。

针对民歌收集、编辑工作中的困难,杨匡民先生指出:“一、民歌涉及生产斗争、阶级斗争、劳动生活面很宽,民歌的艺术结构复杂,蕴藏量大,而我们对全省民歌并不都熟悉,缺乏实际感受;二、编选小组对与民歌有关的湖北的历史、社会经济及劳动人民的生活不熟悉;一大箱民歌曲谱中,很多记录得不够完善,不是记录得不够准确就是残缺不全。小组同志们觉得就民歌曲谱材料编选民歌,实无法编出一本质量较高的民歌(集)来。”②杨匡民:《民歌采集编选工作笔谈》,《长江歌声》1979年10月第1期,载于杨匡民:《歌乐探析——杨匡民音乐文集》,武汉:武汉出版社2010年版,第66-67页。

杨匡民先生强调民歌记录的准确性,他指出,民歌的“记录准确是技术上的问题。所谓记录的技术,就是要记准和记对。要在平时的学习和工作中,提高对音调的辨别能力和正确熟练的记谱能力。例如有的人记民歌,听觉很好,但由于不熟悉记谱法,因此产生用错符号、音符不对等等毛病。有的听辨音调能力比较差,当然也会把音记错。以上两方面的问题解决了,记录民歌才能准确”③杨匡民:《民间歌曲采编方法上的一些问题》,收录于《中国民间歌曲集成编辑工作参考资料》1963年9月,第4期。。

杨匡民先生强调民歌调查、记录的完整性,他说:“常有这么一种情况:同一个歌曲者(笔者按:指民歌手),他接待了不少采集者,有的(采集者)采了一、二首,觉得没什么就走了;而有的(采集者)却从他身上采集到不少东西。又常有这么一种情况:同样的民歌由同一个人歌唱,如《湖北民间歌曲集》356 页《赶号子》,……有的(采集者)仅采(集)到它开头的一部分,就把它当成完整的一首(如此歌的‘梗子’部分);有的则采(集)到它后面的一部分,也当作一首(如此歌的‘五句子’部分);其实只有把这两部分都采(集)到了,才是完整的一首(民歌)。这就是没有仔细调查的缘故。(这一次编辑小组还发现这首‘赶号子’是一个大套曲中的一段,所以才把它的全部采集出来了。见352 页‘长阳薅草锣鼓’)。”④中国民族音乐集成编辑办公室编:《〈中国民间歌曲集成〉编辑工作参考资料第四辑》油印本,1963年9月。凡此等等,杨匡民先生发出的这些真知灼见,为日后湖北民间歌曲的收集、整理、研究,为《民歌集成》编纂工作的复苏,为民族音乐学的学科建设,奠定了坚实的基础。

1979 年4 月,文化部和中国音乐家协会向各省市区文化厅(局)发出《收集整理我国民族音乐遗产规划及关于编辑〈中国民间歌曲集成〉计划》等文件,开启了文化遗产抢救工程,《民歌集成》的编纂工作进入到崭新的时期。

1980 年4 月,湖北省成立《湖北卷》领导班子,杨匡民先生再度领衔,出任编委会主任。步入耳顺之年的杨匡民先生精神焕发,他说:“我们现在编纂民歌集成的成绩,一定要大大地超越六十年代的水平。因为我们已经进入八十年代了,相隔二十年了。”⑤杨匡民:《歌乐探析——杨匡民音乐文集》之《回忆录》,第347页。

即刻起,杨匡民先生率先垂范,亲率省编辑组成员,到全省所有地市及部分县举办音乐干部培训班,提高基层音乐工作者的能力、素质和水平,推动各地的民歌收集、编辑工作。到边远、偏僻的乡村进行调研,开辟民歌收集的“新领地”,弥补《集成》编纂工作第一阶段留下的缺憾。此时的杨匡民先生虽已年逾六旬,但仍赴神农架、恩施、房县、通山等地现场收集、调研。在神农架调研时,一条溪流挡住去路,杨先生把鞋一脱,卷起裤脚,光脚淌过小河。

与《集成》编纂工作第一阶段工作相比,20世纪80 年代兴起的《集成》编纂工作,规模更大,成效更高,用时更短,质量更好。《集成》编纂工作第二阶段采集的民歌资料,累积到30000 多首,系《集成》编纂工作第一阶段掌握民歌资料的10倍。经反复斟酌、比较、挑选,1982年8月,《中国民间歌曲集成·湖北卷》初稿完成,入选民歌由《集成》编纂工作第一阶段的622 首陡增至1380首。还大量增加了《湖北卷》的文字量,载入了杨匡民先生撰写的《湖北民歌概述》,姚运才、黄振奋整理撰写的《湖北各地风土及其民歌》,黄中骏整理撰写的《湖北民歌歌种简介》,以及《湖北省行政区划图》《湖北方言声调分布图》《湖北民歌歌种示意图》等图表和众多代表性湖北民歌歌种的照片。此初稿报北京后,经《民歌集成》终审委员会审定,于1983 年11 月发稿,最终于1988 年12 月,由人民音乐出版社作为全国十大音乐《集成》浩翰工程的首卷出版。

在《湖北卷》第二阶段的编纂工作期间,杨匡民先生除殚精竭虑为《湖北卷》作为全国《民歌集成》的范本付出心血和智慧外,他还于1978 年4月,担负了中国音乐研究所举办的出版《中国民歌》丛书“湖北民歌”篇的组稿、编辑任务——这应该是湖北民歌第一次迈进国家级系列音乐书籍出版物。其间,他撰写的《湖北民歌简介》作为该书“湖北篇”的序言。后又借调中国音乐研究所协助《中国民歌》丛书的编辑出版工作,直至1979 年3月编完《中国民歌》丛书四卷后,才返回湖北。其后,还应邀到江西、福建、湖南、广西等省、区举办讲座,帮助培训民歌收集、整理、编辑人才。

综上所述,杨匡民先生在收集、编纂、研究湖北民歌工作中的诸多“第一次”,表明他确是收集湖北民间歌曲的带头人、编辑湖北民间歌曲的领军人、研究湖北民间歌曲的探索者,他无愧于收集、编纂、研究湖北民间歌曲先行者的定位。

湖北民间歌曲研究理论的奠基者

在杨匡民先生众多的学术成就中,以在湖北民间歌曲收集和编纂《湖北卷》的过程中产生的理论创见最为突出。仅从对民间歌曲形态研究这一个方面来看,至少可以从以下五个方面看到杨匡民先生对湖北民间歌曲研究的学术创见。

(一)关于民间歌曲的“歌类、歌种”说

按传统的民间歌曲分类观点,是将民间歌曲分为号子、山歌、小调三类。杨匡民先生根据掌握的湖北(及大量其它地方)民间歌曲资料和在“田野作业”中获取的大量信息,认为传统的分类观点,难以准确地含括湖北以及我国南方地域民间歌曲的客观状况。他提出应当按照民间歌曲产生的环境和人们的生产方式、生活方式给民间歌曲分类。在发动调研、反复认证的基础上,将湖北民间歌曲分为号子、山歌、田歌、灯歌、小调、风俗歌、儿歌、生活音调八大类,并在“歌类”概念下,依照具体民歌的演唱场合及得以产生的生产、生活条件,细分为近百个“歌种”。我在他的指教下整理撰写的《湖北民歌歌种简介》载入《中国民间歌曲集成·湖北卷》后,在全国民族音乐学界产生了积极反响,认为杨匡民先生的湖北民间歌曲“歌类”、“歌种”的划分法,客观、科学,不仅是对传统民间歌曲分类方法的突破,而且将过去许多“跨类”歌种(如《薅草锣鼓》过去或被划入“号子”,或被划入“山歌”;《陪十姊妹》《陪十兄弟》或被划入“山歌”,或被划入“小调”;“灯歌类”中的诸多“歌种”或被划入小调,或被划入山歌等),准确地划归到所属的“歌类”之中。

这种按民间歌曲产生的环境和人们的生产方式、生活方式划分民间歌曲类、种的方法,坚持了民间歌曲的原生性、客观性原则,坚持了民间歌曲与其创造者生产方式、生活方式紧紧相连的观念,是唯物史观在民间歌曲研究中的具体运用。三四十年前依照这种划分民间歌曲类、种的方法,用文字记录出的各歌种形态,已经把非物质性的“无形”民间歌曲,变成了可查阅、观看的“有形”资料,成为当今非物质文化遗产名录评鉴工作的重要参考依据,可见杨匡民先生民间歌曲“歌类、歌种”说的理论创见,所具有的深远意义。

(二)关于民间歌曲的“旋律骨干音”说

民间歌曲是人民群众在生产、生活中即兴、自由编创的产物,对其音调、旋法的分析研究,一直是民间歌曲形态研究的重要内容。但是,较长时间以来,人们往往运用音乐调式体系研究中的调式音阶、调式主音、调式功能音等概念来对民间歌曲的音调、旋法进行分析研究,使得对民间歌曲的旋律形态研究与对音乐调式体系的研究混为一团。杨匡民先生根据在民间歌曲收集工作中发现的,以各种不同音程结构“行腔”的三音歌之实际情况,提出了“三声歌调”(“三声腔”“三音歌”)的概念,并将在以四音、五音(或多音)“行腔”的民歌中起主导作用的三音称为“旋律骨干音”。显然,“旋律骨干音”的概念,是不能与“调式功能音”“调式色彩音”相混淆的。“旋律骨干音”探讨的是民间歌曲旋律形态中以某几个音为主“行腔”的问题,而“调式功能音”“调式色彩音”探讨的是调式主音与各音的关系及各音对于调式主音的地位和作用问题。杨匡民先生还根据“三声歌调”不同的音程结构关系,将其细分为六类八种样式:大韵(大三度加小三度),小韵(小三度加大三度),宽韵(纯四度加大二度、大二度加纯四度),窄韵(小三度加大二度、大二度加小三度),近韵(大二度加大二度),减韵(小三度加小三度)。⑥杨匡民、李幼平:《荆楚歌乐舞》,武汉:湖北教育出版社1997年版,第287页。

在杨匡民先生民间歌曲“旋律骨干音”说的启引下,许多对民间歌曲旋律形态研究的文章接连问世。拙文《湖北民歌宫调分析》以“旋律骨干音”说为基点,提出了民间歌曲旋法中的“腔格”概念——腔格以民间歌曲旋律骨干音相互间的音程关系为基础,系民间歌曲旋律骨干音构成的某种形式,并将《中国民间歌曲集成·湖北卷》收载的71 首自然形态的三音民歌归结为11 种“腔格”样式及13 种表现形态,并就“腔格”对民间歌曲的音调色彩及调式相互渗透所带来的影响作了阐述。⑦黄中骏:《湖北民歌宫调分析》,《黄钟》1990年第3期,第27页。继而在此基础上,提出民间歌曲传统音调在传承与流变的过程中,呈现出原生态、并生态、融生态三种状况,并对湖北民间歌曲的融合性特点作了归纳。⑧黄中骏:《论传统民间音调的传承与流变——兼论鄂西南土家族民歌音调的融合性特点》,《中国音乐学》1993 年第3期,第58-60页。可见,杨匡民先生民间歌曲“旋律骨干音”说的理论创见,有力地推动了民间歌曲的旋律型态分析和研究。

(三)关于民间歌曲的“旋律音列”说

在编纂《中国民间歌曲集成·湖北卷》的过程中,杨匡民先生根据自己多年对民间歌曲研究的经验,提议在每首民歌曲谱的左上角标记该首民歌的“旋律音列”。这个提议得到了有关领导部门的肯定和赞许,也得到民族传统音乐学界专家、学者的重视。“旋律音列”是将该首民歌旋律中所出现过的音由低到高顺序排列起来,并将该首民歌的终止音用圆括号()标明的标记符号,其主要意义是客观地反映某一首民歌的终止音状况、音域状况,以及相应地反映音阶状况和调性状况等,这对民歌旋律形态的分析研究,无疑具有重要价值。

“旋律音列”说的提出和实践,有利于考究民间歌曲音调的地方特点,有利于探讨民间歌曲音调与方言、地理、情感、民俗等方面之间的关系,有利于揣摸民间歌曲音调的传承、沿革及演变过程,有利于比较同一调式民间歌曲的不同色彩,有利于借鉴民间歌手的音乐思维因素……⑨黄中骏:《关于对民歌旋律音列研究的几个问题》,《湖北音讯》1985 年1 期。又载于黄中骏:《湖北民间歌曲探论》,北京:中国国际广播出版社1992年版,第25-35页。在民间歌曲“旋律音列”说的启引下,我通过对《中国民间歌曲集成·湖北卷》所载1333 首民歌“旋律音列”的分析研究,提出了民间歌手的音思维习惯是:各音都处于平等的供选择地位;主音概念居次要地位;音观念浓于音列观念。还根据湖北民间歌曲以自然型音列为主创腔编曲的实际,和湖北民间歌手宫调实践中的音思维习惯,阐述了民间歌手们的音思维,并不局限于传统理论所认为的五音范围,而是具有非常广阔的领域的。指出从宏观方面综合起来看,民间歌手的演唱,在实际效果上已形成十二个半音俱全的音思维体系。⑩黄中骏:《湖北民歌宫调分析》,第23-31页。可见杨匡民先生民间歌曲“旋律音列”说的理论创见,对深化民间歌曲形态研究所起的作用。

(四)关于民间歌曲的“地区音调特色区”说

在对民间歌曲旋律特点进行分析的基础上,杨匡民先生提出民间歌曲“地区音调特色区”说,其基本内容包括:不同的地理、历史、方言、民俗等自然与文化背景,造就了各个地方相异的民间歌曲音调特点;自然与文化背景相近地方连成的区域形成民间歌曲“地区音调特色区”;自然与文化背景相距越远,民间歌曲的音调特点相距越大;相异的民间歌曲“地区音调特色区”,其民间歌曲音调特点呈“彩虹颜色”般的渐变状态;民间歌曲“地区音调特色区”腹地的民间歌曲音调,最具该“地区音调特色区”的代表性;湖北省可分为五个民间歌曲“地区音调特色区”……⑪参见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·湖北卷》之《湖北民歌概述》,北京:人民音乐出版社1988年版;杨匡民、李幼平:《荆楚歌乐舞》。

杨匡民先生创见的民间歌曲“地区音调特色区”说,建立于对民间歌曲音调旋法的分析研究之上,并以文化学研究作为基础,综合借鉴了地理学、语言学、历史学、考古学、人类学、民俗学等多学科的研究成果,以客观、据实的比较分析研究方法,对民间歌曲进行中观、宏观研究。以此说为基础,杨匡民先生研究了民间歌曲的历史性、地域性、古今传承性,归纳了荆楚(湖北)歌乐舞艺术的九条“文化风貌”,阐述了进行综合性比较研究的七条“可能性”与“可靠性”⑫杨匡民、李幼平:《荆楚歌乐舞》,第5-15页。,即研究方法的依据。

民间歌曲的“地区音调特色区”说,开阔了民间歌曲研究的新天地,在其启引下,以系统比较分析的研究方法对民间歌曲进行文化学探究,几乎成为20 世纪八九十年代的主轴。拙文《论传统民间音调的传承与流变》《论民歌音调与歌词在异步流传中的发展》⑬黄中骏:《湖北民间歌曲探论》,第47-59、36-46页。等,探讨了民间歌曲的传承性与交融性问题,探讨了民间歌曲音调的原生性和融合性问题。在《湖北传统乐舞概论》⑭黄中骏:《湖北传统乐舞概论》,武汉:长江文艺出版社2000年版。中,也对湖北传统音调与我国北方传统音调,湖北传统音调与长江上游、下游的传统音调进行了比较探究,这些都得益于杨匡民先生创见的民间歌曲“地区音调特色区”说。

(五)关于民间歌曲的“曲体结构”说

在对民间歌曲旋律形态分析研究的同时,杨匡民先生对民间歌曲的曲体结构形态,也进行了卓有成效的分析研究。他的民间歌曲“曲体结构”说创见,从民间歌曲存在、流传的客观实际出发,以对民间歌曲的词、曲句法(尤其是词体节奏形态)及段落分析研究为基础,以对民间歌曲“和声”(即众人唱和之声,多为衬词、衬句、号头)的分析研究为突破口,以古籍文献史料的记载为参照系,详细地分析研究了民间歌曲词的“言体节奏”、音调的“和歌体态”、穿插体民歌及民歌套曲的结构形态等等⑮杨匡民、李幼平:《荆楚歌乐舞》,第66-78、167-184页。,具有极强的实证性,阐明了纷繁多样且独具特色的民间歌曲曲体结构形式。

民间歌曲“曲体结构”说的意义,在于揭示了各具特色的民间歌曲音调,是在相对稳定的民间歌曲曲体结构框架内得以传承的,曲体结构是民间歌曲形态最基本的构成要素。在民间歌曲“曲体结构”说的启引下,拙文《湖北田歌套曲与古代大曲的曲体结构比较探究》,探寻了湖北田歌套曲与唐代燕乐大曲、汉代相和大曲的渊源关系,提出了“民间音乐(含田歌套曲)的曲体结构是古代大曲的发展土壤”,“由散-慢-快三个部分组成的曲体结构……确实是我国民族民间音乐中具有代表性的一种曲体结构”的推论。⑯黄中骏:《湖北田歌套曲与古代大曲的曲体结构比较探究》,《中国音乐学》1986年第4期,第75页。拙文《论穿插体民歌的历史渊源及其统一性与对比性》,在对湖北穿插体民歌穿插方式进行归纳后,将其与古代“西曲歌”“吴歌”的体式进行比较分析,继而对穿插体民歌巧穿妙插、相映生辉的艺术特色及穿插体民歌词、曲各自具有的统一性与对比性表现意义予以了阐述。⑰黄中骏:《论穿插体民歌的历史渊源及其统一性与对比性》,《时代音乐》1987年第4期,第15-18页。拙文《湖北民歌曲体结构与〈楚辞〉体式因素》探寻了湖北穿插体民歌及田歌套曲与《楚辞》体式因素(“乱”“少歌”“倡”及语助词“兮”)的联系,阐述了两者相关体式因素的艺术表现意义。⑱黄中骏:《湖北民歌曲体结构与〈楚辞〉体式因素》,《文艺研究》1990年第4期,第142-149页。

总之,杨匡民先生在民间歌曲研究方面的学术创见是开放性的、基础性的。这些学术创见,影响了一大批从事民间歌曲收集、整理、编辑、研究工作的同仁,既启引并推动了湖北民间歌曲研究的开展与深化,也促进了民族音乐学的学科建设。20世纪80年代初,杨匡民先生在全省性民间歌曲干部培训班上有句话我至今记忆犹新,他说:“对民间歌曲研究中的理论问题,我们要敢于纠正过去一些错误的观点,勇于补充一些不够完善的观点,善于提出一些新的观点。”杨匡民先生这种在实际工作和学术研究中不断求索的精神,使他的一系列发端于20世纪五六十年代的理论创见,既具有解决现实问题的针对性、指导性,又具有民族音乐学术的专业性、理论性,更具有面向民族音乐学科发展的前瞻性、长久性。杨匡民先生无愧于湖北民间歌曲研究理论奠基者的定位。

民族音乐事业的传道者

杨匡民先生的人生经历,表明他坚守并践行了中国传统文化中的“抱一”理念:他与湖北、与武汉音乐学院结缘六十余年,可谓“从”一地一世;他从事湖北民间歌曲收集、编纂、研究工作,献身民族音乐事业一辈子,可谓“专”一事一生。这种“专心固守不失其道”的精神风范,是值得后学们学习和弘扬的。

杨匡民先生系武汉音乐学院的资深教授,长年在学院任教,“桃李满天下”是不争的事实。笔者1961 年考入湖北艺术学院附中读书时,就手持杨匡民先生编印的民间音乐讲义,聆听过先生的课程讲述,至今,他那带有福建口音的普通话声调还留存于耳中。笔者还目睹过他带领本科学生赴农村采风、收集民间音乐素材的活动。在那个年代里,学校(含本科及附中)的所有师生,几乎每年都有短则十天半月、长则月余的下农村(或城镇基层)的艺术实践活动,而这类活动中对湖北民间音乐(尤其是民间歌曲)的收集工作,均是由杨匡民先生任主任的学校“民研室”策划、主导的。可以说,全校所有学生,均接受过杨匡民先生的教导。至于改革开放新时期以后,进入武汉音乐学院音乐学系学习的学生,和考入杨匡民先生名下的研究生们,接受杨匡民先生的教诲就更规范、更系统化了。

杨匡民先生除了在高等音乐学府倾心尽力地进行教学外,他呕心沥血地为培养、提携、造就民族音乐研究人才而进行的社会培训工作,则更令人感佩。从20 世纪五六十年代起,杨匡民先生结合《湖北卷》的编纂工作,直到20 世纪80 年代,在社会上开办的民间音乐干部培训班,班次总数和参训受培人员总数都是难以数计的,可以说,当年全省县级以上文化部门从事民间音乐工作的所有干部,都接受过杨匡民先生的教导。

笔者至今仍清晰地记得杨匡民先生当年办培训班时的工作状态和精神境界。当年,参加培训的学员来自四面八方,音乐知识水平、业务能力参差不齐。杨匡民先生的讲学,就不厌其烦地从音高判断、音程关系、时值符号等最基本的内容讲起,逐步进入到详尽解析前文所提到的、他所创立的一系列学术见地,对一些重要知识点则反复宣讲,毫不吝啬地将自己多年积累的民歌采编工作的知识和经验传授给大家。每次培训班,杨匡民先生都用满用足讲学的时间,每天的讲学均达到8 小时以上的时长。讲学时,他总是飞扬着激情,连说带唱,甚至手舞足蹈,以他自己全身心的投入,调动学员们的学习热情。有时由于连续讲学时间长,加上教室里又无扩音设备,他就示意学员们尽量保持室内安静,用嘶哑的嗓子讲述课程内容。在咸宁地区办培训班的那一次,他在感冒发烧的情况下,带着年逾六旬的病体,坚持完成了5天的讲学任务,令学员们感动不已。

杨匡民先生十分注重以解决实际问题为本,采取“互动”教学方式传授民族音乐知识。通过教与学的“互动”方式,集思广益,取得教学互长的效果。如在讲述记谱规范时,有学员询问,民间歌手在演唱中,有运用真假嗓音,突然翻高八度演唱的情况,这在记谱中应当如何标记?确实,如果只按实际音高,采取在音符上加高音点的办法,不是不可以,但是这种记法却无法标识出民间歌手对于演唱中真假嗓音的运用方式。杨匡民先生依据自己的学识和经验,提出用在音符上加小转圈(即记谱法中的泛音标记符号)加在曲谱后予以注释的办法,解决这一实际问题,获得了大家的认可,并在日后的《民歌集成》编纂工作中得到了实际运用。又如,在杨匡民先生详细解析了他的“三声歌调”(“三声腔”“三音歌”)学术创见后,有学员提出,湖北民间歌曲中,存在一种音程关系的三音歌,它应该归于哪一类型呢?杨匡民先生解释道:民间歌曲的旋律骨干音,是对民歌音调、旋法分析研究的结果,“三音”行腔为歌,是对民间歌手演唱民歌时即兴创腔编曲实践的归纳,对不同音程结构的“三音歌”进行分类,是对民间歌手这种实践活动的分析、提炼。民间歌手的实践活动是即兴的,自由的,富有创造性的,所以,我们应当善于发现、分析他们在艺术实践活动中创造的各种“形式”,并不断对我们自己的分析、归纳、研究进行补充、丰富。他当即表态说,这位学员提出的“三音歌”形态,可称之为“减韵”。果然,杨匡民先生于1997年12 月由湖北教育出版社出版的《荆楚歌乐舞》中,对湖北民间歌曲旋律骨干音中的“三声歌调”(“三声腔”“三音歌”)的形态分类中,就列有大韵、小韵、宽韵、窄韵、近韵、减韵六种形式。

杨匡民先生在培训班上倾心尽力地为大家传授开展民间歌曲收集、编纂、研究工作的“真经”,具体内容除坚持音乐学本体的学术知识传授外,主要体现在以下的“三个强调”上。

一是强调树立以深入的田野调查为基础的理念。杨匡民先生指出,对于民间歌曲的编纂、研究是从对民间歌曲的采集开始的,因此要高度认识田野调查工作的重要性,切实把它作为民间歌曲收集、编纂、研究工作的基础。他教授大家进行田野作业的具体方法,提出在采风之前,就要做好预案,设定目标,做到有目的性的进行田野调查工作。他认为,在现场调查田野作业工作中,要尊重当地领导和干部群众,加强与基层音乐干部的合作。他特别强调要搞好与民间歌手(现今叫“传承人”)的关系,他不止一次地以自己的经验“现身说法”:“当时到下面(各乡镇)去,我就告诉那些农民,我们是来学习的,要将他们唱的歌作为例子,以后改编成更多的音乐给大家听,取得他们的信任。不然(他们)会觉得我们(城里人)笑话他们,那样就不太好了……”他还希望大家:“你们要学习用(已学)会的歌去引(他们)唱新歌。他们刚见到一个新人来,会不好意思唱歌,怕羞,因为他们唱的多数是情歌。(而)他们听了你唱的歌就知道是不是他们当地的歌……只要你真心地到一个地方跟他们学唱,学的不像不要紧,只要老老实实跟他们学,他们就晓得我(你)是他们的知心人啊,他们就会掏出来,他们都会唱给你听。不然他们不会(唱)给你,然后滔滔不绝地说出来,会很客气,唱一首调子以外,其它他就不唱了,敷衍你……所以要看态度,不要怕脸皮厚。我们对待歌手态度很诚恳,才能捞到东西,不然什么都得不到。”⑲此内容摘自周怡良在读硕期间对杨匡民先生的采访笔记。

他还教授大家在田野作业中应当调研的多方面内容:(1)他认为在民歌音调采集方面,绝不能停留在民歌旋律的记录这一点上,还应当调研歌名、曲调名的来源及可能的衍变,民歌演唱、运用的场合,民歌的演唱形式(独唱、对唱、和唱、边唱边舞、有无伴奏或有伴奏中的乐器组合及演奏形式等),民间歌手之间流传的一些俚语、俗语的内涵等等。(2)他要求着力了解歌师傅(民歌传承人)的身世,包括歌手的姓名、性别、年龄、祖籍、职业、文化程度、爱好等,以及跟谁学的,传给了谁,有无迁徙经历等等。(3)他要求尽力调研采集地的文化背景,了解当地自然条件、社会历史、经济生活、风俗习惯、民俗节庆、方言特点等内容。(4)他要求一定要记录采风的时间(具体明细到用公历的年月日)、地点(具体明细到公社、大队、生产队)。(5)他对进行采风者的总体要求是客观理性、兼顾统筹、讲究实效。⑳此内容摘自笔者记录的杨匡民先生授课笔记。

以上记述的事例,证明了杨匡民先生早在20世纪五六十年代和80 年代初,就既有“局外人”对田野作业内容和意义的高度认知,又有“局内人”对民间歌曲真心实意的“体验”,站在了民族音乐学的学科前沿,体现出一位民族音乐研究者超高的学术素养。

二是强调音乐文献研读与传承人口述史调研并重。杨匡民先生在要求进行田野作业时重视对传承人口述史调研的同时,也要求参与采风的人员,一定要在民歌采集期间,注重查阅采集区域的地方志书等文史资料。他还寄望大家进行中国古代音乐文献的研读,要求大家自觉地将收集到的鲜活民歌材料,与音乐文献、方志史料进行比较分析,以达到收集的民歌材料真实性与准确性的统一。

杨匡民先生要求大家尊重民间歌师傅的口述材料,并切实弄懂各地民众习惯性的俚语、俗语的意义内涵,再做出分析和归纳。如湖北民歌田歌类中的薅草锣鼓,是一个形式相对一致(即众人在进行务农劳作时,由歌师傅领唱,由劳作者帮腔和唱,有锣鼓伴奏、起催工娱人作用的套曲)的庞大歌种群,但各地民众为了凸显各不相同的演唱场合、演唱形式,而为其起了不同的俗称。“薅草锣鼓”表明是在薅草的时候演唱,“栽田鼓”表明是在栽秧田的时候演唱,“挖地鼓”表明是在旱地里干活时演唱,“挖山鼓”表明是在山间劳作时演唱,“斫柴歌”表明是在上山打柴的时候演唱,“打单鼓”表明只用一只鼓(或一套锣鼓组合)伴奏,“打担鼓”表明要用两只鼓(或两套锣鼓组合)伴奏,“吹锣鼓”表明伴奏乐器中包括有唢呐,“花锣鼓”表明演唱内容中包括了套曲之外的一般民间传承的“情歌”……杨匡民先生告诉大家,民间歌手中传承的许多俚语、俗语,往往包含有重要的民间音乐讯息,所以一定要通过田野调研搞明白,从内涵上弄懂它。

还如在20 世纪五六十年代,在鄂西南恩施地区收集的民歌资料中,有一些被记为“川号子”的歌曲,这样的命名有什么内涵呢?有一种解释为,恩施地区与四川接壤,历史上两地民众交往频繁,系四川民众在交往中带过来的民歌。杨匡民先生认为此种说法虽不失为“理由”之一,但仍带着疑问,对此说进行了深究。他通过对古代文献中记录的竹枝词、杨柳枝词的体式研究,对照当时被记为“川号子”的民歌曲体构成,指出应当将此类歌曲更正命名为“穿号子”。原来所记“川号子”的“川”,是对歌手方言口音“川”“穿”不分的误记。进而,他用经常演唱“穿号子”民歌手们的俚语、俗语——“梗子”“叶子”的内涵,分析认定了穿插体曲体结构的基本形态是:“梗子”(也被称为“号头”)为一段歌词,“叶子”(也被称为“正词”)为另一段歌词,两段互为独立的歌词,在“领唱”与“和唱”的形式中,穿插演唱,形成了穿插体这样一种奇特的曲体结构。他通过这个例子的“现身说法”告诫大家,田野调研工作一定要认真细致,切不可一晃而过,更不能仅凭听觉“生义”,对民间歌手的俚语、俗语做出主观判断。

鉴于民间歌曲是经过一代又一代的人传承下来的非物质文化形态的文化遗产,经历了长期的发展衍变历程,所以,杨匡民先生要求大家加强对中国古代音乐文献的研读,加强对采集地方志资料的调研,探寻古代文献、方志资料中所蕴含的音乐信息,从这些“死资料”中探寻现今民歌这种音乐“活化石”所具有的历史价值,促进当今民间歌曲的收集和民族音乐的研究。

如我在参加《中国民间歌曲集成·湖北卷》的通阅工作中,发现入选的钟祥县民间歌曲中,有“扬歌”“三声子”“五声子”等提法,而不清楚这类提法的“究理”。后来,在杨匡民先生的指导下,在《湖北通志》中的《钟祥县志》篇,发现有“郢州风俗同荆州然,清明节乡落唱水调歌”的记载;又在《寰宇纪案·甲乙存稿》中,看到了“扬歌,郢中田歌也。其别为三声子、五声子、一曰噍声,通谓之扬歌;一人唱,和者以百数,音节极悲,水调歌或即是类”的记载,“一头雾水”顿时开朗,原来,至少在名称叫法上,现今流传在钟祥县的一些田歌,具有千百年的传承历史。

还如我遵循杨匡民先生要善于通过对古代文献和史料的研读,发现其中的古代音乐信息的教诲,对不足80 字的《昭明文选·宋玉答楚王问》所记录的古代荆楚音乐的重要信息作了如下归纳:一是和声而歌,是当时荆楚地域连楚王亦熟知的、最有普遍性和典型性的歌曲演唱形式;二是从“曲高和寡”的哲理,可得知当时荆楚地域的歌曲已有文野高低之分;三是从“引商刻羽、杂以流徵”的记载,可判断当时荆楚地域的歌曲或注重音调上的变化、或注重音乐调式调性的发展,已具有很高的艺术水准;四是这段文字明确记载了当时荆楚地域所流传的6 首代表性歌曲的名称,为我们考察先秦时期荆楚音乐提供了曲目依据。㉑黄中骏:《荆楚古音遗韵考》,《黄钟》2011年第4期,第208页。

以上举不胜举记述的事例,均证明了杨匡民先生在民间歌曲的收集、编纂、研究工作中,倡导音乐文献研读与传承人口述史调研并重,体现了他作为民族音乐学家的严谨治学态度。

三是强调应当具备多学科参照的学术视野。上文提到他要求大家重视对古代文献的研读,已经体现了他重视文献学研究与包括民间歌曲在内的中国传统音乐的关联。杨匡民先生希望大家运用更多学科方法论,分析研究民间歌曲所具有的多学科价值。他以自己学术创见与不同学科的联系,开启大家的学术视阈:

1.他向大家讲述民间歌曲音调特色区与文化地理学的关联,分析自然条件、气候环境、交通状况、地(疆)域变迁等文化地理学范畴的方方面面,对民间歌曲的发生、传承、展衍、流变所造成的影响,启引大家从地域文化、区域文化、流域文化的角度以及文化生态学的视阈,分析研究民间歌曲。

2.他向大家讲述民间歌曲、尤其是其中的风俗歌类、灯歌类民歌与民俗学的关联,从各地风俗习惯、民俗仪式以及传统节庆活动等与民间歌曲的关系,阐明民间歌曲在不同文化空间中的呈现状态、所发挥的功能作用,启引大家分析研究民间歌曲所具有的揭示民风和文化关系的价值。

3.他向大家讲述民间歌曲的创腔编曲与语言学的关联,重点依照民间歌手以各地方言“依字行腔”、创腔编曲的实际,进行各地方言声调的分析研究,启引大家探讨方言声调对民间歌曲音调旋律的影响。

4.他向大家讲述民间歌曲与历史学的关联,考证民间歌曲歌词内容中涉及到的一些历史事件的真伪,启引大家以求真务实的态度,运用唯物史观辩证看待产生于“革命时期”的民间歌曲中留存的“那个时代”的标语、口号和行动。

5.他向大家讲述民间歌曲与人类学的关联,阐述民间歌曲与生产方式、生活习惯、人类繁衍、基因遗传、人口迁徙以及传统音乐的传承等等人类活动,与民间歌曲产生、传承、发展、衍变的关系,启引大家分析研究包括民间歌曲在内的传统文化的传承力量、文化传统的影响力,和蕴含在文化传统中的、不同时期人们的文化价值取向。

杨匡民先生如此多学科的学术倡导,体现出他始终关注着与民族音乐学相关的各种学科的最新发展,站立在民族音乐学学科研究方法论的前列,也彰显了他学术思想的超前性、学术成果的先进性。

最令人感佩的是,杨匡民先生特别注重激励、提携后学,促进学术传承。如杨匡民先生支持来自基层的学者王庆沅对“兴山特性三度”音程民歌的研究所付出的心力,就是生动的实例。

早在20 世纪60 年代,有一部分音乐工作者在对湖北地区的民歌进行田野调查时,发现了民间歌手三度音程“唱不准”的问题。到20 世纪80年代初,又有一部分基层音乐学者反映了民间歌手“唱不准”的现象。杨匡民先生即刻组织省编辑组的同志,对这一“现象”进行讨论。来自于兴山县文化局的王庆沅有过收集三度音程“唱不准”民歌的困惑,他凭在兴山县收集民歌时的现场听觉感受认为,“唱不准”的三度音程,是一种唱大三度时感觉比习惯性的听觉感受要“小”,而唱小三度时,感觉比习惯性的听觉感受要“大”,是一种介乎于大小三度习惯性听觉感受之间的音程。他揣测这是否是音程关系中的“新生事物”呢?王庆沅的这种认识和揣测,得到了杨匡民先生和时任湖北艺术学院副院长谢功成教授等人的鼓励。杨匡民先生更是在“湖北省民族民间音乐研讨会上”,明确表示“我国南方的人唱大三度都有偏小的现象”,支持王庆沅的观点,并建议将这种类型的三度音程暂时命名为“兴山三度”。湖北方面对“唱不准”问题的讨论和研究,引起了音乐学界国家级专家的重视,中国音乐研究所、中国音乐学院的黄翔鹏、乔建中、何昌林、樊祖荫、董维松等专家教授,均对这个论题表示出极大的兴趣。黄翔鹏先生从律学的研究角度,对这个问题提出了自己的研究视角。何昌林教授还亲赴兴山现场采风。此种情势下,杨匡民先生大力支持王庆沅加紧进行该论题的研究。1985 年10 月,杨匡民先生亲自与黄翔鹏先生联系,让王庆沅赴京边学习测音方面的知识,边在黄翔鹏先生的指导下,对收集到的兴山民歌录音资料测音。经过精确的统计,兴山民歌演唱中大三度的音分值为350±15 音分,兴山民歌演唱中小三度的音分值为300±10 音分。此次测音,科学地证明,兴山民歌的三度音程,其音分差介于十二平均律大小三度音分差之间。这一测音结果也证明,中国传统音乐的民歌演唱中,存在着一种与五度相生律、纯律的律制之外的一种民间律制。与此同时,武汉音乐学院的童忠良教授在研究曾侯乙编钟律制的时候,发现“—曾”律学体系当中三度音程的音分差,与黄翔鹏先生在北京主持测音的兴山民歌的三度音程的音分差相似。后来,杨匡民教授参照文物考古的命名方式,将这种特殊的三度音程,命名为“兴山特性三度”。1987 年,王庆沅以此论题的研究过程与研究结果撰写的论文,《湖北兴山特性三度民歌研究》发表于《中国音乐学》上。取得如此成果后,杨匡民先生又建议王庆沅将论题引向纵深,支持王庆沅进一步研究“兴山特性三度”音程的历史传承轨迹。1987 年,何昌林教授在福建永安市丰田村的田野调查中,发现永安大腔戏中存在与“兴山特性三度”相类似的音调。杨匡民先生立即帮助王庆沅赴闽调研。王庆沅在当地文化干部和音乐工作者的帮助下,掌握了丰田村人的族谱,采访了大腔戏艺人熊德树,查阅了熊姓家谱,考察了熊姓家族的迁徙史,收集了熊姓家族迁徙到福建永安市丰田村落脚后所繁衍的子孙们所演唱的民歌,并将兴山和丰田两地的民歌进行了比较分析,发现两地民歌的音阶结构、音调特点等方面都十分吻合。又经过对大腔戏唱腔录音资料的测音,证明其演唱中的三度音程与“兴山特性三度”音程的音分值也很吻合。如此丰硕的调研成果,拓展了发现“兴山特性三度”音程的意义:(1)传统音调是可以依人的迁徙而跨地域传承的。(2)“兴山特性三度”音程的传承历史,通过此次调研,实证了“兴山特性三度”音程至少有800年的传承历史。

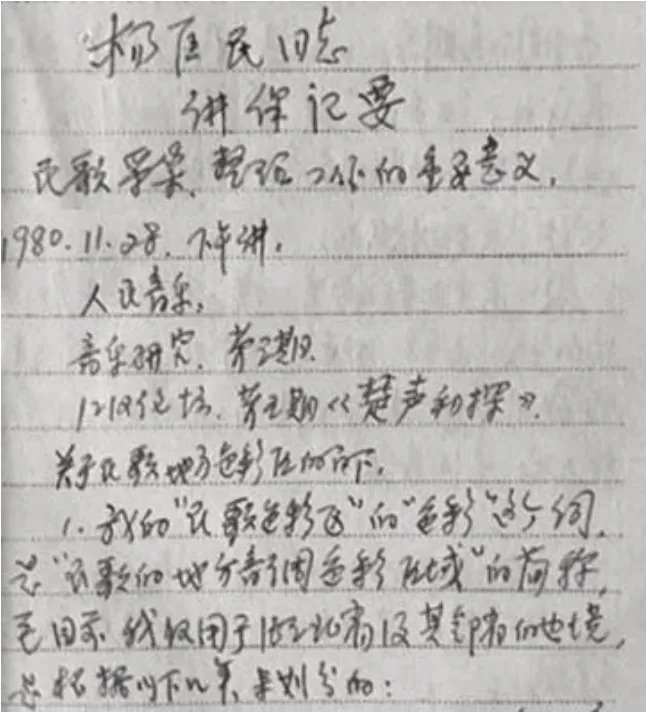

图6 杨匡民讲课纪要(黄中骏记录)

笔者也亲身经历过杨匡民先生的激励、提携。1980年6月,我被从咸宁地区歌舞剧团抽调到《湖北卷》工作不久,有一天,杨匡民先生给我递过来一摞材料对我说:“这些材料和书先借给你,你先好好看看这些材料和书吧,对我们的工作会有帮助的。”我过细一看,一本是他在学校教学用的部分民歌教材文稿,一本是他刚刚应约参加中国音乐研究所主持编辑的《中国民歌》湖北篇的入选民歌曲目及他撰写的序言《湖北民歌简介》,一本是杨匡民先生自己收藏的杨荫浏先生1944 年出版的《中国音乐史纲》。我如获至宝,感激之情油然而生。月余后,我将教材和《中国民歌》湖北篇两份材料奉还给他时,他又对我说:“《中国音乐史纲》是杨荫浏先生的心血之作,在中国古代音乐史学史上占有重要地位。这本书史料翔实,论述详尽,在学术成果上为后人指引了研究方向。你要好好地研读啊!”言简意骇、充满期待的话语,激励我从那时起,就开始了自己在音乐人生路上,从热衷于音乐演奏、音乐创作向倾力于民族音乐分析、研究的“转移”。我认真研读了《中国音乐史纲》,将其重要内容做了三本摘抄笔记。1982年,杨匡民先生送给了我一套1981 年由人民音乐出版社出版的杨荫浏先生的新著《中国古代音乐史稿》,还附赠他与杨荫浏先生的合影一幅,我深感到这其中寄望于学术传承的意味甚浓。此举让我铭记一生,激励我读原文、学精义、悟道律,伴随着我走上我所理解的民族音乐学“学者”——“学者,即学习者也”——之路。

杨匡民先生乐于鼓励后学的学术发现。1989 至1990 年间,我在撰写《湖北民歌宫调分析》时,运用了杨匡民先生“旋律骨干音”的学术创见。但感到他对“三声歌调”(“三声腔”“三音歌”)不同的音程结构关系的六类八种样式(大韵类一种、小韵类一种、宽韵类二种、窄韵类二种、近韵类一种、减韵类一种)的归纳,有进一步细致分析的必要,且归类名称也可考虑改换。我跟他讲了我的看法,并具体分析到:目前您归于宽韵的两种形态Sol-Do-Re、Sol-La-Re 和归于窄韵的两种形态Sol-La-Do、La-Do-Re,在歌手实际的创腔编曲中,呈现出来的音调色彩还是有差别的。另外,您将民歌中依据三音列Sol-Do-Mi 音程结构行腔的民歌,归入到Do-Mi-Sol音程结构的“大韵”,表现出分类标准的不一致。既然所有“三音列”都可以作为“三声歌调”(“三声腔”“三音歌”)的旋律音列来分析,何不统一思维逻辑,全都按“三声歌调”(“三声腔”“三音歌”)自然形成的音程结构关系,进行其色彩、气韵的分类呢?我建议将统一分类标准后的三音音程结构关系,命名为“腔格”,即“腔格以民间歌曲旋律骨干音相互间的音程关系为基础,系民间歌曲旋律骨干音构成的某种形式”。杨匡民先生非常高兴且大度地肯定了我的分析,支持了我的建议,使我在他学术创见的启引下,完成了这篇论文的写作。

总之,为推动湖北民间歌曲的收集、编纂、研究工作,为民族音乐事业的队伍建设,杨匡民先生诲人不倦润后学,孜孜不倦传真经。杨匡民先生无愧于民族音乐事业传道者的定位。

综上所述,我感佩杨匡民先生的双眼一生仰望着星空——求索、追随着民族音乐学辽廓、深邃、无穷尽的真理,将心灵栖息、依偎在民族音乐学博大的学术天地之中,在超越现实的束缚中探寻实现梦想之路。我感佩杨匡民先生的双脚一世实踏着大地——以对民族音乐学、对湖北民间歌曲永恒的炽热情怀,以行者的姿态出现于民族音乐学界和荆楚大地之上,用自己的心血、智慧、双手使梦想变为现实。愿杨匡民先生为湖北民间歌曲所做的开创性工作、为民族音乐事业所作的贡献及体现出的令人感佩的精神,烛照后学者在新时代民族音乐事业中继往开来,乘风破浪前行!