就业质量与新生代农民工幸福感的实证研究

罗哲 王贤涛

摘要:就业是最大的民生,而幸福感是“民生三感”的核心。推动经济社会高质量发展和创造美好生活,新生代农民工的就业质量和幸福感应引起足够重视。通过选取《中国综合社会调查(2015)》有关数据,基于AMO理论构建起就业质量影响新生代农民工幸福感的分析框架,实证研究发现就业能力、工作激励和发展机会等均对新生代农民工幸福感起着不同的影响。建议公共就业服务体系应从保障收入增长、强化技能培训和优化就业创业服务等方面提升新生代农民工幸福感。

关键词:就业质量;幸福感;新生代农民工

中图分类号:F249.21 文献标志码:A

文章编号:2095-5383(2020)03-0082-07

Abstract:Employment is the biggest peoples livelihood, and happiness is the core of “three senses of peoples livelihood”. In order to promote high-quality economic and social development and create a better life. The employment quality and happiness of the new generation of migrant workers have attracted enough attention. By selecting the relevant data from the China Comprehensive Social Survey (2015), based on the AMO theory, an analysis framework for the impact of employment quality on the happiness of the new generation of migrant workers was constructed. Empirical studies have found that employability, job incentives, and development opportunities all have different effects on the happiness of the new generation of migrant workers Plays a different role. It is suggested that the public employment service the happiness of the new generation of migrant workers in terms of ensuring income growth, strengthening skills training and optimizing employment and entrepreneurship services.

Keywords:employment quality; happiness; new generation of migrant workers

从城乡人口迁移角度来讲,我国城镇化进程就是广大农村劳动力进城就业、安居的过程。20世纪80年代中期开始,大量的农业人口转移进入城市。20多年来,农村外出劳动力的规模不断扩大,城市常住人口城镇化率也在稳步增长,截至2019年全国农民工的数量已经达到29 077万人[1],常住人口城镇化率为60.60%[2]。与此同时,农民工群体也出现了代际更替,新生代农民工群体走入人们的视线,这群1980年之后出生的农民工,逐渐成为农民工群体的主力并且在整个经济社会中发挥着越来越重要的作用。

当前,疫情为国际经贸发展带来极大挑战,就业市场不稳定性增强,农民工群体面临的失业风险极大增加,同时缺乏相应灵活的权益保障,改善就业质量的紧迫性愈发突显,提升新生代农民工幸福感刻不容缓。本文选取CGSS2015数据,基于AMO理论探究就业质量影响新生代农民工幸福感的传导机制,试图通过实证研究找到提升幸福感的关键因子,为促进新生代农民工更高质量就业、更高水平幸福提出一些建设性的对策建议。

1 研究现状

1.1 幸福感研究

人的幸福感是多元的,衡量一个人是否幸福不仅仅是积极的主观心理感受,也包括客观的现实积极反馈。国外有关幸福感的研究向来以心理学为主导,他们研究起步早,关注群体多元,擅长基于统计量表开展微观层面的研究,但缺乏在中观和宏观层面对农业转移人口(农民工)幸福感进行专门研究。国内学者在前人的基础上开展了大量研究,其中不乏高度关注新生代农民工的学者,他们围绕幸福感测度和实证模型构建对新生代农民工开展了系列研究,生成了幸福感指数测算和影响因素实证分析模型[3],基于自我调节态度理论的新生代农民工主观幸福感和任务绩效的概念模型[4],以及新生代农民工幸福感影响因素模型[5]。

1.2 就业质量研究

就业质量的概念同样是多维度的,包括主观与客观之分,也包括了 “质量” 和“数量”。在本研究中,就业质量既不受客观和主观条件的限制,也不受时间和空间的制约,而是劳动者个体和就业系统的质量底色。AMO理论3个维度构建成为了就业质量底色的“三原色”。就业质量的相关研究可以追溯到 “工作生活质量”概念的提出。19世纪末的美国盛行“生活质量(Quality Of Life)”指标研究,将其拓展到就业领域就有了“就业质量”。20世纪末—21世紀初,世界劳工组织和欧盟先后提出了“体面劳动”和欧洲就业质量测算体系,形成了大量针对跨地区(国家)的回溯性研究。国内学者基于国外研究基础,结合中国国情开展了大量的综合研究。从基于计量模型分析的新生代农民工就业质量状况[6]到城乡人口迁移中“城市人”身份认同对新生代农民工就业质量的作用机制[7]。进而逐步构建了流动人口就业质量指标体系和新生代农民工就业质量体系[8]。

1.3 就业质量和幸福感相互关系的研究

从国内外比较来看,国外鲜有对两者关系的探讨和研究,而国内学者对此开展了比较丰富的研究。学者们比较推崇使用中国综合社会调查(CGSS)数据对不同群体进行实证分析,尤其关注农民工群体的幸福感和就业质量。其中涌现了诸多启发性的成果。在就业质量影响幸福感的正向因子中,有学者发现收入公平感在就业质量与幸福感之间起中介作用,且工作满意度能够显著正向影响幸福感[9],同时工资待遇、社会保障参与度对农民工幸福感有显著的正向作用[10]。而就业质量影响幸福感的负向因子中,就业歧视、工资拖欠和工作不自由负向作用于农民工的幸福感,此外非正规就业日益成为就业质量负向作用主观幸福感的关键因子[10],劳务派遣和零散工等非正规就业形式,均能直接负向影响幸福感。

总体而言,国外对于幸福感和就业质量的内涵和外延的思考和研究更早,研究对象更加精细,而国内学者的相关研究起步较晚,但受益于庞大的人口基数,产出了大量的实证研究成果。但已有的研究更多聚焦“幸福感”或“就业质量”本身,而没有选择立足理论建构就业质量与幸福感的相互作用的分析框架,本文以AMO理论为基础构建的框架恰好能丰富此类研究,同时丰富样本的实证检验也能够提供更强的解释力。

2 理论框架与研究假设

2.1 理论框架

关于就业质量与幸福感的关系,学界已从两者间的直接作用或间接作用、以及反向作用等方面进行了比较丰富的研究。但对于就业质量能否有效传导到幸福感,就业质量影响幸福感的传导机制是什么?学术界尚未形成定论。本文引入人力资源管理中的AMO理论,提出并建立了就业质量影响农民工幸福感的理论框架。AMO理论认为,员工的知识、技能和动机相互作用,共同影响着员工的绩效。切换到本文,可将就业系统视为一个人力资源管理系统,而一个高质量的就业系统包含对系统内劳动者的能力提升、动机激励和机会提供3个因子。而在这3个因子中,能力提升和动机激励属于对劳动者个体的内在因素的影响,而机会提供则属于对劳动者个体外在因素的影响。而在公共就业服务领域,服务的体验不仅直接影响公民的幸福感,还可能导致民众对公共服务内容的差别性认知,从而起到中介作用。综上,就业质量影响新生代农民工幸福感的传导机制是以就业质量为预测变量(包含就业能力、就业激励和就业机会3个变量),以公共服务体验为中介变量,以幸福感为结果变量,从而构建起就业质量影响新生代农民工幸福感的理论框架,如图1所示。

2.2 研究假设

进城就业是新生代农民工获得经济收入和实现劳动价值的重要途径,就业质量的优劣意味着新生代农民工在就业系统中实现劳动价值和经济损益的少寡。肖发武[12]研究发现,就业资源不稳定影响着农民工幸福感的提升。周世军等[13]研究认为,从事“体面”工作的农民工幸福感要明显高于其他农民工,并提出从创造更好发展机会、促进健康人力资本等角度提升农民工幸福感。基于此,提出如下几个假设:

H1:就业质量对新生代农民工幸福感有显著正向影响。

H1a:就业能力对新生代农民工幸福感有显著正向影响。

H1b:工作激励对新生代农民工幸福感有显著正向影响。

H1c:发展机会对新生代农民工幸福感有显著正向影响。

从公共就业服务视角出发,提升农业转移人口就业质量,应以农业转移人口同等享有公共就业服务为切入点,加快法制化、完善监察机制、优化公共投入、加快服务体系建设。而从公共服务体系建设的角度,就业质量提升与公共服务体系建设之间的相互促进作用值得关注[14]。基于此,提出假设如下:

H2:就业质量对新生代公共服务体验有显著正向影响。

发挥基本公共服务功能是提升公共服务体验的关键。陈刚等[15]通过实证研究发现,政府服务质量对于幸福感的影响程度远大于经济增长,且提出提升政府服务质量是缩小不同收入水平的居民之间幸福水平差距的重要途径。杨秀丽等[16]研究发现,无论是城镇还是农村居民,人民的幸福感水平均与公共服务资源充足度和普惠度正向相关。基于此,提出如下假设:

H3:公共服务体验对新生代农民工幸福感有显著正向影响。

德国学者Coad和Binder的研究表明,工作体验在工作满意度(就业质量)和生活满意度(幸福感)之间起完全中介作用[17]。卿石松和郑加梅也基于CGSS数据探讨了收入公平感在就业质量与幸福感之间的中介效应[18]。综上,就业质量与农民工幸福感的研究者纳入中介变量,具备良好的理论依据。因此,提出如下假设:

H4:公共服务体验在就业质量与新生代农民工幸福感之间起中介作用。

3 数据选取

3.1 数据来源

本文实证研究的数据来源为中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)2015 年调查数据(CGSS2015),该数据共完成有效问卷10 968份。鉴于本文的研究对象是新生代农民工群体,即1980年(含)后出生的,在本地乡镇或外出从事非农业生产的农村户籍就业人员,因此去除了样本中没有参加工作和非农村户籍的群体;另外对答卷中问题回答“缺失”的样本进行了缺失值的处理。一共获得了1 814份农民工样本和708份新生代农民工样本。

3.2 变量界定

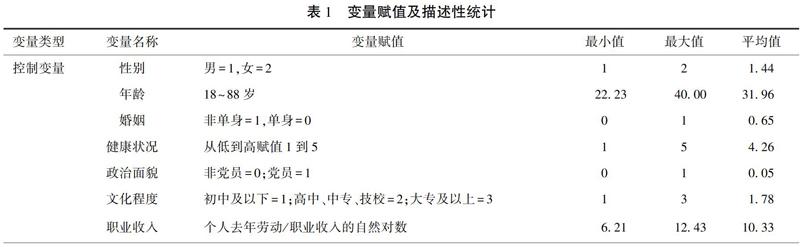

表1展示了变量的主要描述性指标。可以看到,样本中自评幸福感均值為3.88,表明受访新生代农民工的主观幸福感大体处于中间偏上水平;样本中的公共服务体验自评分均值仅为2.69,表明新生代农民工的公共服务体验尚有较大提升空间;而涉及就业质量的3个变量(就业能力、工作激励和发展机会)的样本均值均低于满分值的50%,且发展机会的均值低于1,表明了新生代农民工群体就业质量水平的分布差异,发展机会和工作激励等方面亟需得到改善。

4 实证分析

4.1 相关性分析

由表2可知:1)就业质量与新生代农民工幸福感正相关,相关系数是0.112;就业质量3个维度均与新生代农民工幸福感正相关,就业能力、工作激励和发展机会对应的相关系数分别为0.117、0.091和0.122。2)就业质量与公共服务体验整体正相关,系数为0.047,其中就业能力和工作激励的系数分别为0.256和0.266,与公共服务体验显著正相关,而发展机会与公共服务体验的相关系数为0.105。3)公共服务体验与农民工幸福感整体上显著正相关,系数为0.133。以上研究结果表明,前文所提出的研究假设均可成立,可以进行下一步讨论。

4.2 回归分析

通过回归分析方法对前文的相关性分析予以更充分地讨论。如表3所示,研究发现就业质量正向影响农民工幸福感(β=0.112,P<0.05),且调整后的R2=0.008,>0,证明预测变量能够解释0.8%的变异量,假设1被证实。同时,就业质量的子维度就业能力和发展机会的β值分别为0.117、0.122,P>0.1,均能正向影响农民工幸福感,假设1a和假设1c部分证实,只是解释力不够显著;而工作激励的β值虽大于0,但其调整后的R2为负值,无法解释因变量的变异,假设1b证伪。第三,验证就业质量是否能够显著正向影响公共服务体验,β=0.047,但R2=-0.002,<0,同样无法解释因变量的变异,假设2不成立。最后发现,公共服务体验对新生代农民工幸福感能够正向显著影响(β=0.133,P<0.01),调整后的R2=0.016,>0,证明预测变量能够解释1.6%的变异,假设3可被证实。

4.3 中介分析

依据前文研究进展,就业质量3个维度(就业能力、工作激励和发展机会)分别都没有与农民工幸福感达成显著的相关关系。基于技术层面的经验,选择对就业质量3个维度的变量进行操作化,得到一个新变量-就业质量参考指数。同时也分别对农民工幸福感和公共服务体验2个变量进行了标准化操作,并对缺失值进行了替换缺失值操作。

根据温忠麟等[19]总结推广的中介效应分析流程,可用如下3个回归方程来描述变量之间的关系(图2是方程相应的路径图):

根据已有研究,在这一模型中,系数c是X对Y的总效应,系数a和b分别是X对M的直接效应、控制了X的影响后M对Y的直接效应,c′是控制了M的影响后X对Y的直接效应。e1、e2和e3均是回归残差。本研究将基于文献[19]的“五步法”流程对涉及的变量进行检验,如图3所示。

由表4可知,本研究可按中介效应立论,同时如表5所示,样本量选择5 000,在95%的置信区间下,中介检验的结果的确覆盖了0(LLCT=-0.017 6,ULCI=-0.070 6),表明ab检验不显著,即是公共服务体验的中介效应不显著,且中介效应仅为0.009。与此同时,可以看到,直接效应为0.122 8,且其置信区间为(LLCT=-0.027 2,ULCI=-0.272 6)没有覆盖到0,是显著的。通过计算ab/c可以得到中介效应的效应量为5.58%,假设4部分成立。由此可以得到,就业质量对新生代农民工的直接效应量为12.28%,公共服务体验在其中发挥着5.58%的中介作用。上述2个效应量之外,可能是其他因素在发挥作用,有待之后的研究加以丰富。

5 总结与建议

通过实证分析可以发现,就业质量对新生代农民工幸福感有着正向影响,其中3个子维度就业能力、工作激励和发展机会,都分别与新生代农民工幸福感有着正相关关系;虽然公共服务体验在就业质量与新生代农民工幸福感之间没有发挥显著的中介作用,但就业质量和农民工幸福感都与之正相关,公共服务体验仍然是值得去探究的话题,就业政策和社会政策的制定中不可忽视公共服务因素。为此,要在复杂多变的环境下,帮助新生代农民工群体改善就业质量,提升幸福感,可从以下几个方面着手。

5.1 就业能力层面

5.1.1 强化新生代农民工就业技能培训

有关部门应积极引导,做好培训宣传辅导工作。宏观层面,国家和政府部门可考虑从宏观经济结构调整、产业升级需求和新兴经济孵化等方面出发,预判决策最富有竞争力的培训课程,吸引广大农民工参与多元、实用的职业培训。同时,不断丰富各类专业和能力认证,使其学习和掌握更多适应形势变化的技能和专长,提高就业竞争力和就业面。

5.1.2 吸纳更多新生代农民工进入职业教育体系

对于有意向自我提升的新生代农民,应该鼓励他们到高等职业教育体系中进行系统规范的学习,提升其适应职业变化的能力。落到操作层面,政府可定向鼓勵和引导新生代农民工等群体积极报考急需、紧缺和就业率高的专业。同时针对新生代农民工生源特点,“订单式”编制专业人才培养计划和方案,采取灵活多元的教学和考核评价模式,建立工学交替的教学组织形式。

5.1.3 建立城市教育反哺农村教育的机制

一方面,必须坚持教育优先发展战略,明确教育资源优化和教育投入向具备合适条件的农村倾斜,优先提高基层农村教师的待遇,确保教师待遇不低于当地公务人员薪资水平。与此同时,应继续加快网络基础设施尤其是教育网络基础工程建设力度,有条件的还可以自建自营区域网络学习平台,实现优质教育资源区域全覆盖,推动教育资源在城乡之间双向流动与共享,确保每一位“求学”的新生代农民工都能及时便利地获取教育资源。

5.2 工作激励层面

5.2.1 凝聚高质量就业社会共识

政府层面,要提高千方百计创造和协调更多就业资源,更加重视改善民生幸福、确保经济秩序稳定;要优先保障农民工等弱势群体“有活干”“有奔头”。企业层面应结合实际灵活调整业务发展方向,不断优化内部结构和提升单位效能,努力做好风险应对和抵御工作;雇佣有农民工的企业应积极主动保障农民工的基本就业权益,主动为农民工群体高质量就业创造条件。个人层面,应主动学习和了解最新的就业政策,塑造正确就业观,认真面对就业,努力实现就业,不断地促使自己实现高质量就业。

5.2.2 营造农民工就业激励氛围

首先,政府层面应该明确就业激励导向,形成全社会的基础就业激励方案,面向不同行业产业和区域因地制宜设计满足不同需求的就业激励举措,尤其是创新创造措施;同时应积极发现、树立和宣传各类就业典型,起到就业激励主流舆论引领作用。其次,企业层面,应注重对员工的关注和激励,从实践和调查中挖掘员工的激励点,有针对性地予以激励和帮扶。个人层面,主要在于不要“自我封闭”,需要积极主动关注个人和组织产出,积极参与到集体活动中去,融入到就业的队伍中去。

5.2.3 着力保障收入增长

首先,政府层面在就业促进法的法律中进一步明确农民工工资稳步增长机制,鼓励各个省份基于经济社会发展实际分阶段提升最低工资标准到较高水平,逐步建立健全农民工劳动报酬持续稳定增长机制,不断缩小收入差距。与此同时,要不断强化不同部门联合执法、继续严厉打击“工资拖欠”行为,确保农民工的合法权益不受损害。

5.2.4 加快构建和谐劳动关系

政府应不断细化和标准化劳动市场各类规则制度和技术规范,逐步构建和完善劳动力标准化体系,确保企业和员工的合法权益均得到尊重和保障;同时继续强化社会保障体系建设,规范劳资双方行为;建立健全劳动司法体系,完善劳动争议处理机制。企业和行业应加强自律和内部监督,按照规定在有关部门指导下建立党组或工会组织,鼓励农民工朋友积极参与到企业决策中。劳动者自己也应规范自身行为,严格遵守法律法规和企业制度,合理行使权利的同时积极履行相关义务。

5.3 发展机会层面

5.3.1 优化返乡创业就业环境

地方政府一方面需要妥善解决农民工本地就业的问题,结合本地产业布局,积极招商引资,优先吸引本地户籍农民工返乡就业。另一方面要立足实际优化创业就业环境,一是要优化农民工创新创业的物理环境,坚持绿色发展和可持续发展,不断升级乡村基础设施和创新创业配套场地、物流基础和初始人员支撑。二是要优化政策环境,提倡灵活机动的实施各项政策,如开辟线上线下绿色通道,减少各类审批程序,提高开展创新创业日常工作的便利性。

5.3.2 完善返乡创新创业服务体系

一是要强化“一对一”“定点”或“结对”等创业就业指导服务,优先安排本地骨干企业管理团队和创业指导专家为创业农民工提供“订单式”指导。二要依托高等院校打造和优化创新创业教育服务体系,邀请高校“双创”团队开展“创业讲堂”和专项培训,帮助返乡创新创业的农民工提升能力和水平。三是要重点培养一批符合新时代需求的乡村美好生活创业带头人,积极引领乡村振兴、创新创业的村社氛围,同时加大财政扶持力度,开设返乡农民工创新创业专项补贴和小额贷款。此外,还可以加大对本级户籍人员和外来务工人员的定向宣传,不断筑高乡村创新创业人才池。

参考文献:

[1]国家统计局.中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报[N].中国信息报,2020-03-02(002).

[2]国家统计局.2019年农民工监测调查报告[EB/OL].(2020-04-30)[2020-05-12].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202004/t20200430_1742724.html.

[3]刘曙光,刘曰峰.青年农民工幸福指数及影响因素实证研究[J].城市问题,2012(1):66-71.

[4]贺爱忠,董亚楠.影响新生代农民工主观幸福感和任务绩效的利益集:以服务业新生代农民工为例[J].城市问题,2014(3):54-62.

[5]张波,周恩毅.新生代农民工幸福感影响因素与对策研究[J].浙江社会科学,2017(1):148-156,162.

[6]石丹淅,赖德胜,李宏兵.新生代农民工就业质量及其影响因素研究[J].经济经纬,2014,31(3):31-36.

[7]邓睿.身份的就业效应:“城市人”身份认同影响农民工就业质量的经验考察[J].经济社会体制比较,2019(5):91-104.

[8]梁海艳.中国流动人口就业质量及其影响因素研究:基于2016年全国流动人口动态监测调查数据的分析[J].人口与发展,2019,25(4):44-52

[9]卿石松,郑加梅.工作让生活更美好:就业质量视角下的幸福感研究[J].财贸经济,2016(4):134-148.

[10]卢海阳,杨龙,李宝值.就业质量、社会认知与农民工幸福感[J].中国农村观察,2017(3):59-73.

[11]刘靖,毛学峰,熊艳艳.农民工的权益与幸福感:基于微观数据的实证分析[J].中国农村经济,2013(8):65-77.

[12]肖發武.新生代农民工幸福感提升研究[D].南昌:南昌大学,2019.

[13]周世军,童馨乐,邰伦腾.农民工的“平凡世界”与幸福感:兼对“Easterlin悖论”的一个验证[J].中央财经大学学报,2017(3):68-78.

[14]李南竹.公共服务体系建设视域下黑龙江省就业质量提升研究[D].哈尔滨:哈尔滨商业大学,2017.

[15]陈刚,李树.政府如何能够让人幸福?:政府质量影响居民幸福感的实证研究[J].管理世界,2012(8):55-67.

[16]杨秀丽,谢文娜.社会保障、公共服务与居民幸福感:基于CGSS数据的分析[J].世界农业,2018(10):94-101,123.

[17]COAD A,BINDER.Causeal linkages between work and life satisfaction and their determinants in a structural VAR approach[J]Economics Letters,2014,124(2):263-268.

[18]卿石松,郑加梅.工作让生活更美好:就业质量视角下的幸福感研究[J].财贸经济,2016(4):134-148.

[19]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.