超声悬浮甲醇液滴的热诱导雾化现象*

魏衍举 张洁 邓胜才 张亚杰 杨亚晶 刘圣华 陈昊

1) (西安交通大学能源与动力工程学院, 西安 710049)

2) (西安交通大学航天学院, 机械结构强度与振动国家重点实验室, 西安 710049)

3) (长安大学汽车学院, 西安 710064)

采用外部高温气体加热的方式研究了超声悬浮甲醇液滴的声致破碎雾化现象, 利用高速摄像手段记录并实验研究了不同直径液滴不同的破碎雾化特性. 结果表明: 超声悬浮液滴在高温气流吹扫后可发生边缘喷射雾化现象. 破碎方式包含边缘溅射、液膜割裂和法向溅射三类. 直径D0 较小的液滴直接从赤道面开始边缘溅射直至完全雾化; 等效直径D0 > 2.8 mm 的液滴, 在产生边缘溅射后, 剩余液核弯曲形成液膜, 其表面产生法拉第波, 使得液膜割裂破碎; 而D0 > 3.2 mm 的液滴, 在变形过程中逐渐形成“碗状”空腔, 并在其底部的法向方向产生溅射, 同时开始液膜割裂的离散化解体过程并伴随着边缘溅射, 直至完全雾化. 这种声致液滴雾化现象丰富了多物理场耦合作用下的流体理论, 可为相关应用研究提供新思路.

1 引 言

液滴的变形破碎在许多自然现象及工业应用中普遍存在, 例如雨滴撞击地面[1]、喷墨打印机[2]、内燃机的燃油喷雾撞壁[3]等. 在这些过程中, 液滴的破碎、雾化主要由外力引起, 例如液滴周围的气流[4,5]、固体表面的冲击力[6], 作用于液滴上的压差[7]、振动力(如法拉第波喷射)[8]等产生的不稳定力. 本文研究一种新型液滴雾化模式, 当高温气体突然介入时, 超声悬浮液滴会突然发生喷射雾化现象.

超声悬浮可以提供一个无容器的环境来研究液滴与声波之间的相互作用[9], 许多学者也对悬浮液滴的凝固、振荡等方面进行了广泛的研究[10−15],而对单个悬浮液滴的破碎与雾化破碎研究较少. 近几年, Basu 等[16,17]研究了激光加热悬浮液滴的破碎现象, 结果表明声场中稳定悬浮的液滴确实会因为加热而变得不稳定, 甚至破碎. 但这些研究中液滴主要是受辐射加热, 外部空气温度基本没有发生变化. 本文则利用本生灯产生约为1000 K 的高温气流吹扫液滴, 通过高速摄像机记录不同直径液滴剧烈的破碎雾化过程, 研究液滴的变形特性和破碎模式.

液滴的此类喷射雾化现象亦属于高强声场中的燃烧物理现象, 具有强度高、雾化好、历时短、脉冲性等与燃烧不稳定相关的典型特征, 而且脉冲喷射频率与声场激励频率密切相关. 该现象极可能为液体火箭发动机不稳定燃烧时一个不可或缺的重要初发环节. 这是一个多物理场耦合作用下的全新的燃烧物理现象, 对其进行深入研究有望对燃烧不稳定理论产生重大修正.

2 实验装置与方法

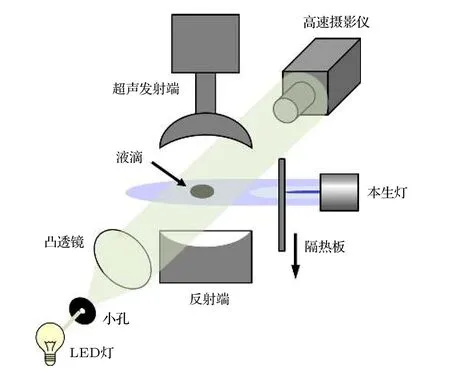

采用USP-G3 超声波发生器(如图1 所示)产生20 kHz, 155 dB (发射器表面中心)的超声压力波, 通过调整接收端和发射端之间距离为半波长整数倍, 创造共振声场以提供液滴悬浮环境, 声场中最大声强和声压分别可达173 dB 和9 kPa[18].

图1 悬浮液滴受热变形破碎实验装置原理图Fig. 1. Schematic diagram of the experimental platform of heat induced deformation of levitated droplet.

在室温条件下(约为293 K, 相对湿度为50%),液滴通过注射器和针头注入压力节点附近, 随后在重力与液滴周围的声场压力平衡的位置形成稳定悬浮的液滴. 本实验用液体为甲醇(纯度为99.999%), 室温下其密度ρ= 792 kg/m3、表面张力σ= 22.3 mN/m、黏度µ= 0.611 cP (1 cP =10–3Pa·s). 由于液滴悬浮时呈椭球形, 本文采用其等效直径D0作为分析基准,, 其中Dc为椭球液滴的长轴直径,Dv为其纵轴长度. 利用注射器控制注射量从而确定液滴的初始直径D0为0.5—3.5 mm.

利用甲烷本生灯扩散燃烧产生的高温气流来吹扫悬浮液滴, 气流速度控制为0.5 m/s. 通过本生灯与液滴间的距离来控制气流温度, 利用K 型热电偶测得悬浮液滴处的气体温度约为1000 K.实验前通过隔板将热气流与悬浮液滴隔离, 快速撤离隔板后, 悬浮液滴受热气流冲刷引发一系列变形破碎过程. 采用高速摄像机(Phantom Miro eX4)配合Nikor 60 mm 长焦显微镜头来拍摄悬浮液滴受热后的变形以及破碎过程, 图像分辨率为600 ×300 像素, 一个像素代表34.9 µm, 拍摄速率为3200 帧/秒.

液滴形状相关参数使用开源软件Tracker 5.0 提取. 在测量液雾扩散直径时, 首先确定最先溅射的液滴, 并进行手动追踪, 这样就可以测量液雾直径Ds. 液核直径Dc时也是手动测量的, 边缘液滴脱离主体后追踪点就由二次液滴外侧换为液核新边缘. 每个工况重复实验三次以保证结果的准确性.

3 结果与讨论

3.1 边缘溅射

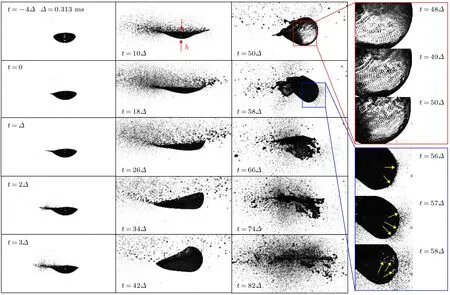

对于小直径液滴而言, 其质量较小, 液滴受声压作用被压扁后, 直接从赤道面薄边缘位置发生溅射, 并扩展到全液面,D0= 1.81 mm 的甲醇液滴变形破碎过程如图2 所示. 液滴稳定悬浮时, 其等效直径不变, 当撤开隔板后, 液滴接触热气体后就开始变形. 高温气流速度约为0.5 m/s, 相比于此温度下液滴的变形速率, 液滴受热过程中位置几乎没有变化. 当高温气流接近液滴时, 液滴在赤道面处开始膨胀, 并在赤道面突然出现薄的边缘(t=0—2D,D= 0.313 ms), 继而从边缘开始高速溅射, 产生粒径为数微米到数十微米的二次液滴, 形成一团由微型液滴构成的云雾. 受高温气流影响,液滴在薄边缘处的溅射先从背风侧开始(t= 3D),并快速向迎风侧发展. 喷射时液滴中心厚度远大于其边缘厚度, 这有别于Basu 等[16,17]观察到的激光加热雾化现象. 值得一提的是, 该边缘溅射是脉冲性的, 其周期与声场激励频率相关.

D0< 2 mm 的甲醇液滴破碎过程直径演变如图3(a)和图3(b)所示. 液滴不断变形被压扁成为圆盘, 这里将其定义为液核. 液核长轴直径Dc增大到临界尺寸后(大约为初始直径D0的3 倍左右),液核从赤道面边缘向外溅射子液滴形成一团液雾,其扩散直径Ds以9.5 m/s 的速度恒定增长,Dc急剧下降为0, 液滴完全破碎雾化. 值得一提的是,Dc处于平台期的波动是液核边缘二次液滴的脱离造成的.

图2 甲醇液滴在悬浮场中的“边缘溅射”(D0 = 1.81 mm)Fig. 2. High speed images showing the rim spray of an acoustic levitated methanol droplet (D0 = 1.81 mm) suddenly exposed to hot product gases of a Bunsen flame.

液滴在赤道处的曲率半径Rcav对液滴的稳定性起着至关重要的作用,,Dc和Dv分别为液滴的长轴直径和纵轴长度. 液滴被压扁在赤道面形成薄边缘后以其厚度的一半作为曲率半径. 液滴在稳定悬浮时Rcav≈0.4 mm, 产生薄边缘后,Rcav下降为初始值的5% (≈0.02 mm), 如图3(c)所示. 液滴内部由表面张力引起的压力PST可以根据液滴形状由拉普拉斯公式PST=σ/Rcav计算,σ为液滴表面张力, 液滴稳定悬浮时σ=22.3 mN/m, 当液滴表面温度升高后σ下降20%(σ= 17.8 mN/m). 因此液滴稳定悬浮时的内部压力PST≈55.8 Pa, 当液滴接触高温气流后, 液滴内部毛细压力此时增加至PST≈890 Pa.

液滴稳定悬浮时两极与赤道面处的压差与其内部压力相等, 而当热气流扫过液滴后产生一个巨大的压差作用于液滴表面将其挤压变形, 忽略表面张力的约束作用, 由流体速度和压力的关系式(ρ为甲醇密度)可估算出液滴溅射时的压差 ∆P ≈8.93 kPa. 由此可见,无论稳定悬浮还是产生变形, 液滴内部由表面张力引起的压力均远小于其破碎所需的压力, 即PST≪∆P. 而后者与声场最大压力相当(约9 kPa), 因此可以推断液滴产生边缘溅射主要是由声场最高压力变化突然施加于液滴表面引起的. 此现象尚未见诸报道, 下面尝试对此转变的原因进行分析.

首先考虑高温气体对流场产生的影响. 由于液滴在悬浮时发射端和反射端的距离略大于室温空气声波半波长的整数倍[19], 而且其在声场中的悬浮位置并不是处于共振节点处, 而是位于节点偏上的某个位置. 当高温气流突然引入声场后, 高温气体声速较高, 声波波长减小, 使共振节点上移靠近液滴, 从而使液滴周围声场强度突然升高. 然而,室温下对悬浮液滴人为地通过减小声场高度和增加信号发生器电流的方式突然地增加液滴附近声场强度, 实验结果如图4 所示, 虽然可以将液滴“压扁”, 甚至产生“法向溅射”, 但却不能形成“边缘喷射”. 这表明, 声场中高温介质产生的共振效应不是“边缘喷射”的主要因素.

进而, 需要考虑气液界面状态是否发生了变化. 由声场理论[20]可知, 界面声阻抗Z(Z=ρc,其中ρ为流体密度,c为声速,ZMeOH和Zair分别为甲醇、空气声阻抗)会阻止声波从低阻抗的介质向高阻抗的介质传递, 当液滴稳定悬浮时液滴表面表现为声绝缘体(ZMeOH/Zair≈2200≫1 ). 而液滴受到高温加热后, 液滴表面蒸发加剧, 在表面形成了大量的二元分子[21], 如图3(d)所示, 这些半气体半液体的甲醇分子为空气分子的振动向液体内部传递建立起一个桥梁. 此外, 气液界面变得模糊, 界面表面积也非线性地增加, 从而大幅降低甲醇、空气声阻抗之比, 使气液界面的声学特性由声绝缘体转变为声导体, 从而在液滴表面建立起巨大的声压梯度.

图3 甲醇液滴溅射时的参数描述 (a) 扩散直径; (b) 无量纲液核直径; (c) 赤道处曲率半径; (d) 气液界面在室温和强蒸发时的液体与空气分子分布[21]Fig. 3. Parametrical description of the breaking process: (a) Spreading diameter D s; (b) the dimensionless diameter D c of liquid core; (c) equatorial curvature radii R cav vs. time; (d) liquid and air molecule distribution at the interface at ambient temperature and strong evaporation conditions[21].

图4 分别通过手动(a)减小声场高度与(b)增加超声信号发生器电流的方式突然增加声场强度后悬浮甲醇液滴的雾化情况Fig. 4. Atomization methanol droplets after the enhancement of the acoustic field via the mandatory sudden (a) decrease of acoustic field height and (b) increase of the current of ultrasound generator.

由此, 在突增的声压与突变的压力分布的共同作用下, 液滴会突然扁平化并在赤道面产生喷射雾化. 值得一提的是, 以上仅为可能性分析, 具体的雾化机理还需要进一步深入研究.

3.2 液膜割裂

图5 甲醇液滴在悬浮场中的“液膜割裂”(D0 = 3.15 mm)Fig. 5. Film disintegration of an acoustic levitated methanol droplet (D0 = 3.15 mm) suddenly exposed to hot product gases of a Bunsen flame.

小直径液滴(D0< 2.8 mm)受高温气流冲击后在外部声压的作用下从赤道面边缘溅射直至完全雾化. 而如图5 所示的较大直径的液滴(D0=3.15 mm)先在声压作用下产生边缘溅射, 表面被加热的子液滴不断溅射离体并伴随着液滴的二次蒸发, 液滴表面温度下降, 剧烈雾化过程停止(t=42D). 因此损失一定质量后剩余的液核在声场的作用下逐渐向上弯曲, 形成“碗状”液膜(t=26D—42D). 液膜在弯曲的过程中由于声场机理产生的振动愈发明显, 其厚度不断变小, 会受到超声波周期性垂直激励作用而产生表面波, 即法拉第波[8,22,23], 当液膜厚度足够小时在其表面可以清晰地观察到一系列干涉条纹(t= 50D), 波长平均为129 µm.

Kelvin 和Thompson[24]建立了毛细波在平面界面上的简单色散关系:λ3=2πσ/ρF2,λ和F分别为表面波波长和频率,σ和ρ分别为液滴表面张力和甲醇密度. Rayleigh[25]的研究结果表明, 法拉第波的频率F为声场驱动频率f的一半(F=f/2=10 kHz). 因此可计算得到甲醇液滴表面产生的法拉第波的理论波长与实验值129 µm 相符合.

随着“碗状”液膜的进一步拉伸, 液膜厚度减小, 当厚度减小至接近半波长时, 声压振动在液膜厚度方向上产生干涉, 从而建立共振驻波场. 如图6(a′)所示, 当液膜内外两个表面上的波峰与波峰、波谷与波谷相对应时, 比较平滑的液膜逐渐被异化为厚薄不均的珍珠项链形. 这样, 随着共振状态的建立, 波谷即可将液膜产生离散化割裂,如图5 中t≥ 66D所示. 而波峰则可以激发出二次液滴, 产生“法向溅射”, 如图5 中t= 56D—58D所示. 与此同时, 割裂的液膜边缘仍然发生着“边缘溅射”, 该溅射可推动液膜碎片随机飞行. 最终“碗状”液膜在这三种方式的共同作用下, 快速解体为一团微米尺度的微型液滴组成的液雾(t=50D—82D).

图6 (a)液膜无量纲平均厚度; (a′)法拉第波驻波结构示意图; (b)无量纲边缘初始厚度; (c)二次液滴的再次破碎Fig. 6. (a) Dimensionless average film thickness scaled by Faraday wave length and (a′) schematic setup of a standing Faraday wave configuration; (b) the dimensionless initial rim thickness; (c) rim spray of daughter droplets.

图7 甲醇液滴在悬浮场中的“法向溅射”(D0 = 3.42 mm)Fig. 7. Normal sputtering of an acoustic levitated methanol droplet (D0 = 3.42 mm) suddenly exposed to hot product gases of a Bunsen flame.

图6 (c)展示了一个较大的二次液滴再次发生边缘溅射的俯视图, 可以清晰地看出, “边缘喷射”就是从液膜上一圈一圈地割裂释放边缘液环的过程. 边缘液环在继续扩展的过程中由于瑞利-普拉托不稳定性破碎成一串微米尺度的小液滴[26].

3.3 法向溅射

当液滴初始直径D0> 3.2 mm 后, 质量较大的液滴受高温气流冲击后在声场作用下不断被压扁. 当液滴被压扁到临界尺寸时(t= 0)不会在赤道面形成薄的边缘产生边缘溅射, 而是继续变形,逐渐向上弯曲形成一个“碗状”液膜空腔(t=34D). 如果液体黏性足够大, 该液膜最终可以形成一个气泡[18]. 由Kinsler 等[19]提出的声学共振理论, 此空腔可以看作是亥姆霍兹共鸣器, 其共振频率由空腔几何形状决定. 这类似于电感-电容电路,空腔作为电容器, 开口为电感应器. 其电容C0=V为 空 腔体积,ρ0和c0分别为 空 气密度和声速. 电感系数L0=ρ0deff/Sh,Sh为开口面积,deff为空腔有效深度(,t为液膜厚度,d为空腔开口直径). 因此共鸣器的共振频率f为[27]

液膜空腔由于亥姆霍兹共振效应, 会和声场产生共振, 显著吸收声场能量, 空腔内的空气分子剧烈振动, 声压急剧升高, 从而导致空腔发展到最大开口直径后, 由于表面张力的约束, 开口快速收缩,形成一个完整的液泡[18]. 在该过程中, 当液滴质量不太大, 液膜厚度足够小时, 依然可以在液膜表面观察到法拉第波的形成. 在形成液泡的过程中, 首先从液膜的外法向方向开始产生溅射(图7 中t=42D—44D), 随着溅射程度加大, 液泡逐渐解体,并伴随着边缘溅射和液膜割裂, 炸开成无数粒径更小的液滴群, 最终完全雾化.

4 结 论

本文利用高速摄像机研究了高温气流冲击下超声悬浮甲醇液滴的变形破碎过程, 得到以下结论:

1)声场中的悬浮液滴在突然置于高温气流中时, 声场压力分布和气液表面状态的变化可以使最高声压突然施加于液滴表面, 使液滴突然发生扁平化, 并在赤道面向外喷射, 产生微型液滴形成一团云雾, 该过程不超过10 ms.

2)随着液滴初始直径的增加, 其变形破碎现象可以依次发生边缘溅射、液膜割裂和法向溅射等三类, 其临界直径分别约为2.8 和3.2 mm. 边缘溅射一直存在, 液膜割裂在液滴喷射末期形成液片时发生, 而法向溅射则发生于液滴初始直径D0>3.2 mm 时.

3)液滴表面的法拉第波在法向的振动产生法向溅射, 在液膜两个表面的干涉使液膜产生割裂解体.