拉萨裂腹鱼的胚胎及仔稚鱼发育特征

徐滨,朱祥云,魏开金*,徐进,马宝珊,王宁、2

(1.中国水产科学研究院长江水产研究所,农业农村部淡水生物多样性保护重点实验室,湖北 武汉 430223; 2.华中农业大学 水产学院, 湖北 武汉 430070)

拉萨裂腹鱼SchizothoraxwaltoniRegan隶属于鲤形目Cypriniformes鲤科Cyprinidae裂腹鱼亚科Schizothoracinae裂腹鱼属Schizothorax,又称为贝氏裂腹鱼、拉萨弓鱼、尖嘴鱼,主要分布在雅鲁藏布江米林至日喀则江段的干、支流,是中国的特有鱼类,也是西藏地区的主要经济水产动物[1],具有重要的研究价值。拉萨裂腹鱼是比较典型的适应流水环境的鱼类,主要在河道或峡谷比较湍急的河流中生存,而水电站等设施的建设会导致水体的流动性减缓,从而直接威胁拉萨裂腹鱼的生存及其渔业资源的可持续开发和利用。目前,渔业中过度捕捞的现象仍然较为严重,尤其在一些人口聚集、经济较发达地区,像雅鲁藏布江干流中游区域,尼洋河、拉萨河等支流水域已捕捞过量,同时出现渔获物小型化的现象。据报道,以往拉萨裂腹鱼渔获物个体较大,多在500 g/尾以上,但近几年在调查发现,拉萨、山南和林芝等处市场大多数拉萨裂腹鱼为200~300 g/尾,表明该鱼的资源已开始衰退,亟须加强对渔业资源的管理。

目前,对拉萨裂腹鱼开展的研究较少,早期仅涉及其分类[2-3]、起源与演化[4]等的研究报道。近年来,随着西藏经济的发展,有关拉萨裂腹鱼的研究增多,主要包括系统发育与分布等方面[5-6],其生物学研究资料仅见于年龄与生长[7]及简单的食性组成分析[8],限制了其种群资源的合理利用和保护。为保护其种群资源,本课题组于2016年开始了对拉萨裂腹鱼开展人工驯养工作,2018年人工繁殖拉萨裂腹鱼获得了成功。本研究中,通过观察和研究拉萨裂腹鱼胚胎、仔稚鱼的发育形态和生长,探明其早期发育阶段的特征和规律,旨在为拉萨裂腹鱼的规模化人工繁育和资源保护提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验用拉萨裂腹鱼亲鱼于2018年2—5月捕自雅鲁藏布江流域,其中,雌鱼全长为46.4~62.8 cm,体质量为749.6~1874.6 g,雄鱼全长为35.2~52.4 cm,体质量为386.8~1125.3 g。

1.2 方法

1.2.1 催产受精 试验于2018年3—9月在四川省水产研究所卧龙基地进行,使用绒毛膜促性腺激素(HCG)、地欧酮(DOM)和促黄体生成素释放激素类似物(LRH-A2)3种药物进行人工催产。人工催产采用两针注射法,时间间隔24 h。授精方式为人工干法受精。试验共催产3批,其中,雌鱼26尾、雄鱼12尾,本研究中选取受精效果最好的一批受精卵用于胚胎发育的观察、记录和拍照,以及不同水温对胚胎发育的影响试验。

1.2.2 胚胎和仔稚鱼的培育 孵化框的规格为25 cm×30 cm,孵化用水为从上游导入过滤后的溶洞水,水质清澈,试验期间水温恒定为(13±1)℃,气泵24 h充气,水体溶解氧>7.0 mg/L。试验期间及时用虹吸法吸出死卵和死鱼。

1.2.3 早期发育观察及分析 用体式解剖镜(Olympus SZ61 )和显微镜(CX41)对胚胎和仔稚鱼发育的形态特征进行观察和拍照。为便于观察和测量,用胰蛋白酶对部分受精卵进行去膜处理,同时用MS-222对仔鱼麻醉,用ToupView软件测量卵径,以及仔稚鱼全长、体长、头长、肛后长等指标。每次随机取30粒受精卵和10尾仔鱼,记录形态特征和时间。

1.2.4 不同水温下胚胎发育比较 试验设置13、17、21、25 ℃ 4个温度组,用温控加热棒控温,观察不同水温下胚胎发育的变化,记录受精率、原肠期时间、孵化时间、出膜率、畸形率等指标。

1.2.5 积温的计算 胚胎发育的总积温为所有发育阶段的积温相加(h·℃),各发育阶段积温计算公式为

积温(h·℃)=该发育阶段持续的时间(h)×该发育阶段的平均水温(℃)。

2 结果与分析

2.1 拉萨裂腹鱼胚胎发育过程

拉萨裂腹鱼受精卵为黄色沉性卵,卵径为(2.53±0.10)mm,吸水膨胀后卵周隙扩大,卵径为(3.49±0.12)mm,卵黄直径为(2.47±0.11)mm,卵黄周隙为(0.59±0.05)mm。

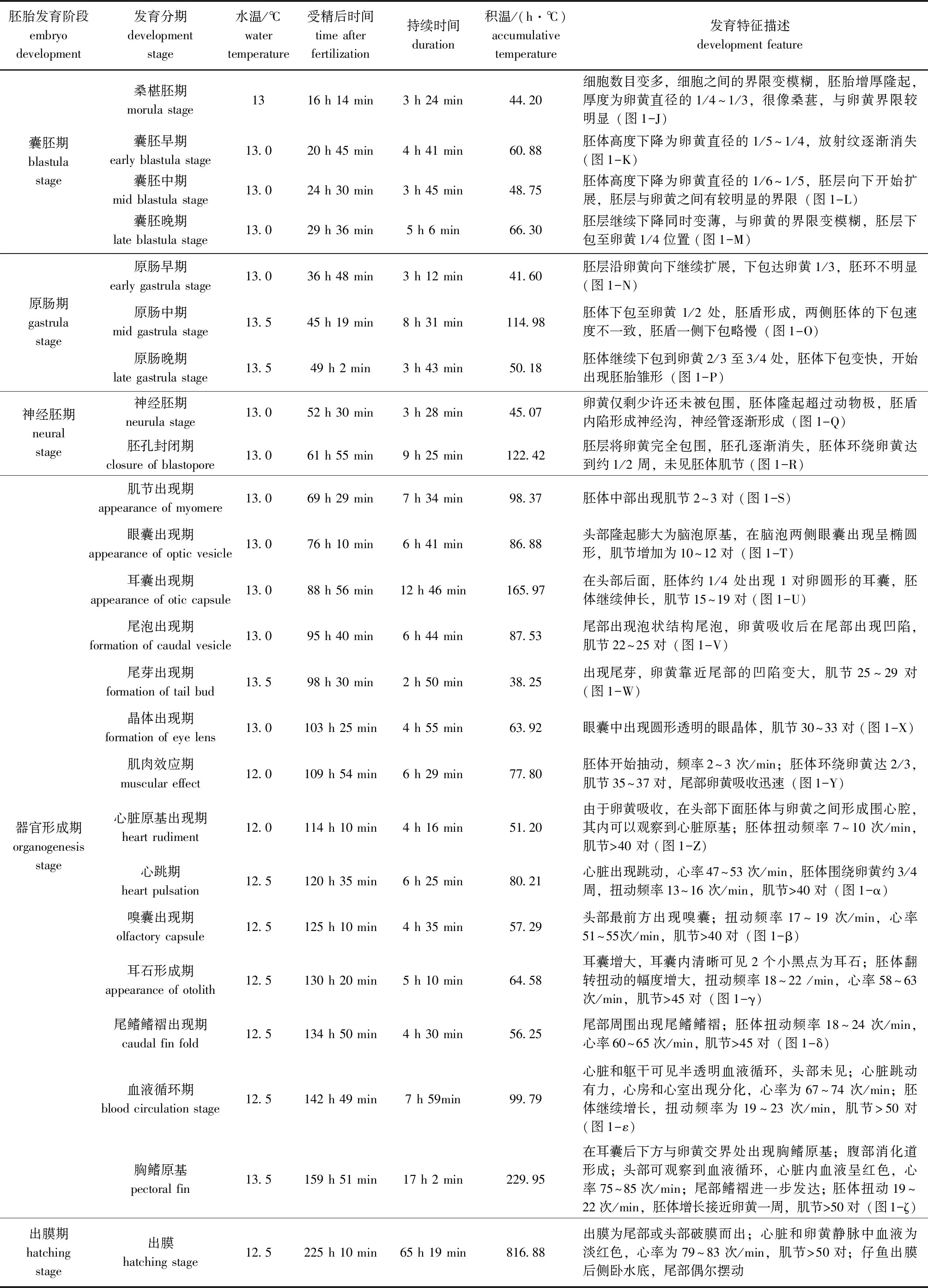

拉萨裂腹鱼胚胎发育可分为受精卵期、胚盘期、卵裂期、囊胚期、原肠胚期、神经胚期、器官形成期和出膜期,共8个阶段33个时期(表1,图1)。在(13±1)℃水温条件下,胚胎从受精卵到孵化出膜历时225 h 10 min,积温为2838.79 h·℃。其中,受精卵的持续时间为3 h 20 min,积温为43.33 h·℃;卵裂期的持续时间为9 h 30 min,积温 126.23 h·℃;囊胚期和原肠期的持续时间分别为16 h 56 min、19 h 26 min,积温分别为220.13、206.76 h·℃;神经胚期持续12 h 53 min,积温为167.49 h·℃;器官分化期持续97 h 56 min,积温为1257.99 h·℃;出膜期持续65 h 19 min,积温为816.88 h·℃(表1)。

续表1 拉萨裂腹鱼胚胎发育特征描述Cont.Tab.1 Embryo development features of Schizothorax waltoni Regan

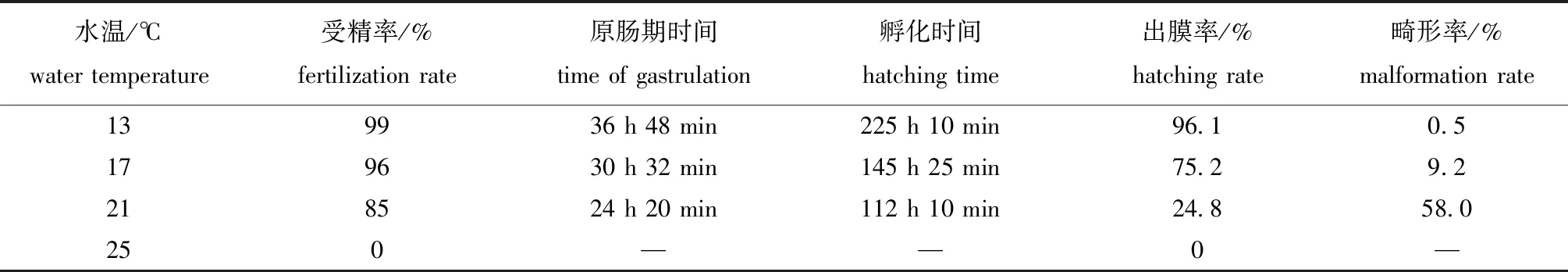

2.2 不同水温下胚胎发育比较

从表2可见:拉萨裂腹鱼的胚胎发育随着水温的升高,达到原肠期和孵化的时间均明显缩短,孵化时间由13 ℃时225 h 10 min缩短至17 ℃时145 h 25 min和21 ℃时112 h 10 min,同时,受精率和出膜率均有不同程度的降低,畸形率则大幅上升。至25 ℃,胚胎完全无发育。

表2 水温对拉萨裂腹鱼胚胎发育的影响Tab.2 Effects of water temperature on embryo development of Schizothorax waltoni regan

2.3 拉萨裂腹鱼仔稚鱼发育特征

从图2可见:仔鱼初孵时眼囊较大,未见黑色素;在耳石后方的胸鳍较小;卵黄前部呈近椭圆形,后部为细长状,肛凹明显;心脏及卵黄网状静脉呈淡红色,头、躯干尾部微观察到红色,血液循环明显;仔鱼静卧于水底,尾部偶尔摆动(图2-A)。1日龄仔鱼晶体出现黑色素,胸鳍舒展呈半圆形,未发现口凹(图2-B)。2日龄仔鱼,眼囊内充满黑色素,卵黄囊变成长柱形;可见口凹,但未见口裂;鳃弓原基出现,未见鳃盖活动,可见鳃部有血液流动(图2-C)。3日龄仔鱼,出现鼻凹,卵黄减小呈细条状,运动能力变强(图2-D)。4日龄仔鱼出现口裂(图2-E)。 5日龄仔鱼,鳃盖有微微张合,在显微镜下可观察到鳃丝,头和身体出现黑色素,胸鳍变大但未见鳍条(图2-F)。8日龄仔鱼,背部黑色素增多,同时在腹部出现黑色素;卵黄继续减少,鱼体分布血管呈网状;尾椎微上翘;背鳍分化,可短时平游(图2-G)。9日龄仔鱼,出现尾鳍条雏形,口张合闭合的速度加快,肠道已经贯通(图2-H)。11日龄仔鱼消化道清晰,第一鳔室出现(图2-I)。16日龄仔鱼,出现背鳍鳍条,腹部鳍褶延伸至胸鳍后缘,臀鳍开始分化(图2-J)。18日龄仔鱼,腹鳍原基出现(图2-K)。20日龄仔鱼,尾鳍开始分叉(图2-L)。23日龄仔鱼,臀鳍鳍条出现,卵黄囊消失(图2-M)。

25日龄仔鱼,第二鳔室出现(图2-N)。70日龄仔鱼的侧线已发育完全,各鳍也已长成,鱼体颜色和体型接近于成鱼,成为幼鱼(图2-O)。

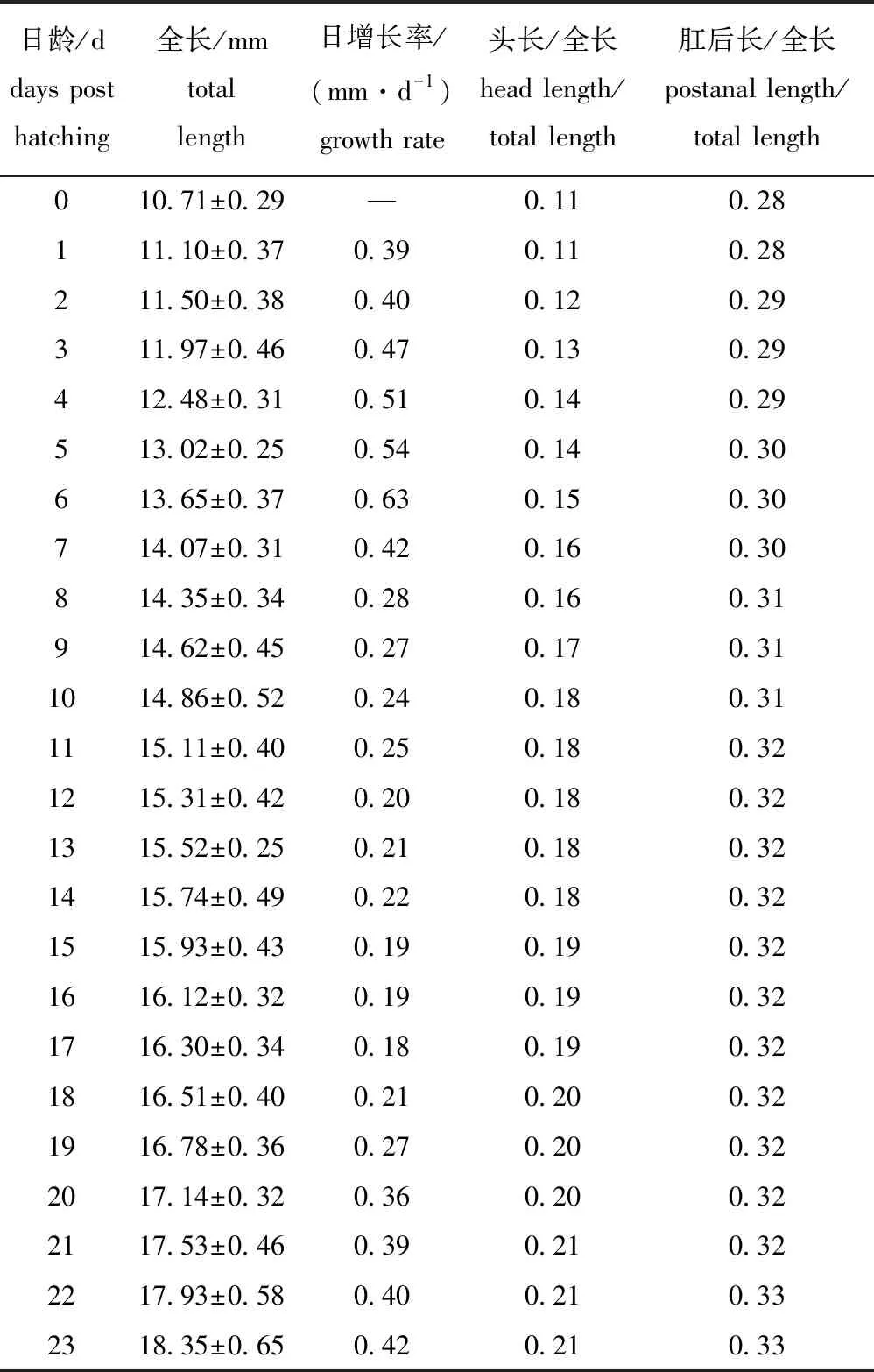

2.4 拉萨裂腹鱼卵黄囊仔鱼阶段的生长

从表3可见:拉萨裂腹鱼仔鱼初孵时全长为(10.71±0.29)mm,肛后长为(3.01±0.02)mm;卵黄囊被完全吸收时,仔鱼全长为(18.35±0.65)mm,增加了71.34%;1~7日龄仔鱼生长较快速,从8日龄开始,生长幅度减缓,至20日龄时仔鱼生长幅度又开始加快;仔鱼头长与全长比及肛后长与全长比均呈递增趋势。

表3 拉萨裂腹鱼早期仔鱼的生长情况Tab.3 Growth of Schizothorax waltoni Regan during post-embryonic development

3 讨论

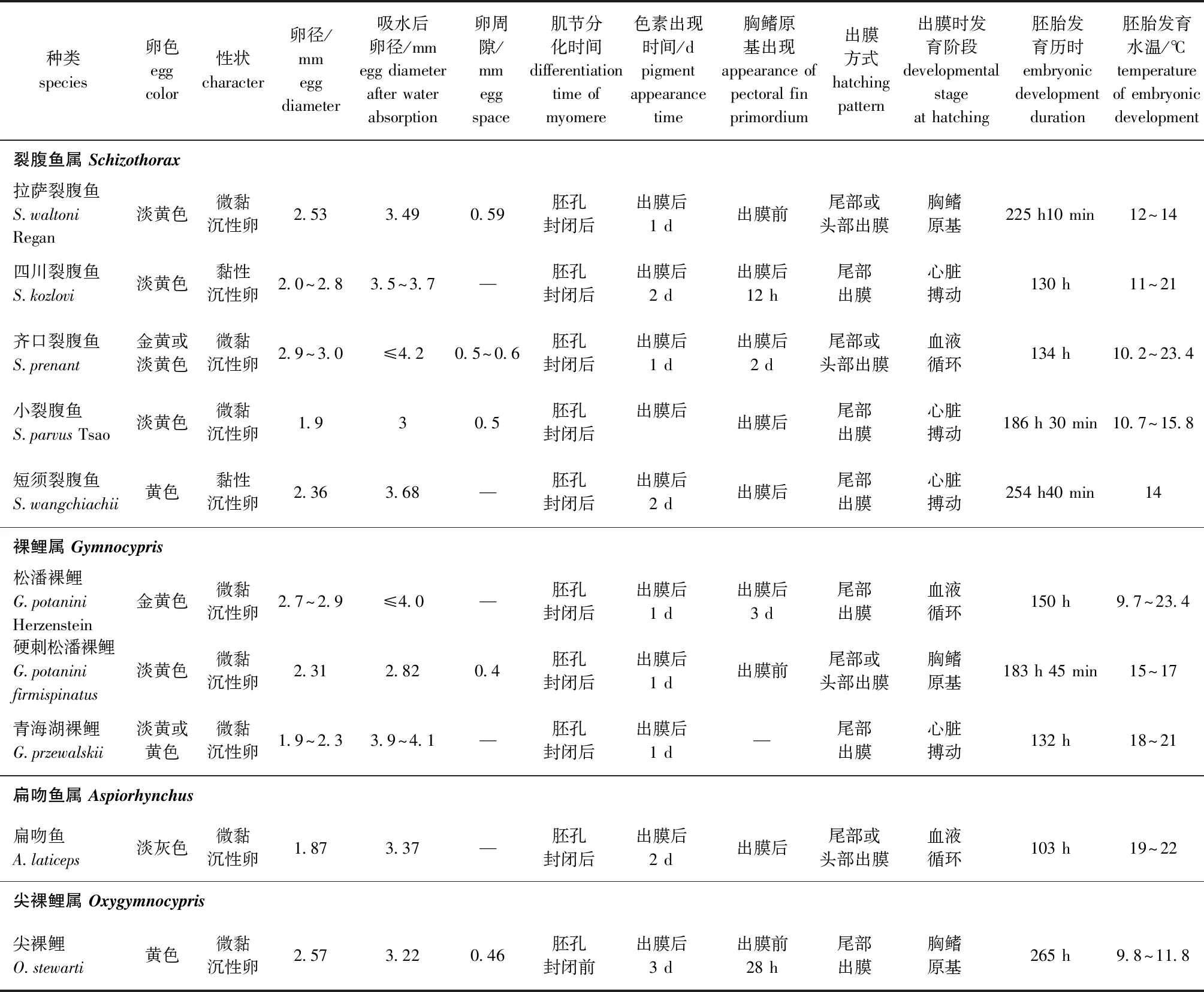

3.1 拉萨裂腹鱼与其他裂腹鱼亚科鱼类的胚胎发育比较

将拉萨裂腹鱼与裸鲤属的松潘裸鲤[9]、硬刺松潘裸鲤[10]、青海湖裸鲤[11],尖裸鲤属尖裸鲤[12],扁吻鱼属扁吻鱼[13],裂腹鱼属的短须裂腹鱼[14]、齐口裂腹鱼[15]、四川裂腹鱼[16]、小裂腹鱼[17]等其他裂腹鱼亚科鱼类早期发育特点进行比较(表4),结果发现,拉萨裂腹鱼的受精卵在几种裂腹鱼中略大,卵周隙也较大,为微黏、沉性卵。虽然初孵仔鱼的大卵黄会减弱仔鱼的游泳能力,但可以为仔鱼提供更多营养物质,从而延长仔鱼由内源性营养向外源性营养转变的时间,有助于仔鱼开口后完成初次摄食,提高仔鱼的存活率。肌节的分化时间,仅尖裸鲤出现在胚孔封闭期前,其余9种鱼的肌节均出现在胚孔封闭后分化;鱼体色素的出现时间,拉萨裂腹鱼与硬刺松潘裸鲤、松潘裸鲤、青海湖裸鲤、齐口裂腹鱼相同,均在孵化后1 d出现,扁吻鱼、四川裂腹鱼、短须裂腹鱼则在孵化后2 d出现,出现最迟的是尖裸鲤在孵化后3 d出现; 胸鳍原基出现时间,拉萨裂腹鱼、尖裸鲤、硬刺松潘裸鲤是在孵化前出现,其余在孵化后出现,这可能与孵化水温和孵化时长有关,在低水温下胚胎发育时间较长,胸鳍原基得以分化;出膜方式,拉萨裂腹鱼、硬刺松潘裸鲤、扁吻鱼及齐口裂腹鱼为头部或尾部出膜,其余为尾部出膜;出膜时发育阶段,拉萨裂腹鱼、尖裸鲤、硬刺松潘裸鲤为胸鳍原基形成期,四川裂腹鱼、短须裂腹鱼、小裂腹鱼和青海湖裸鲤为心脏搏动期,齐口裂腹鱼、松潘裸鲤、扁吻鱼为血液形成期。

表4 拉萨裂腹鱼与其他裂腹鱼亚科鱼类胚胎发育特点比较Tab.4 Comparison of the embryonic developmental characteristics between Schizothorax waltoni Regan and other Schizothoracinae fish

拉萨裂腹鱼主要分布在青藏高原雅鲁藏布江流域,由于该区域的地层皱褶断裂,水系不通导致了鱼类的地理隔离和生殖隔离,物种的分化明显。同时该地区空气干燥稀薄,有较强太阳的辐射,昼夜温差比较大,全年的气温均较低,对鱼类的形态和生理代谢等均有较大的影响[18]。拉萨裂腹鱼胚胎发育过程中,心脏及血液循环均出现较早,同时尾部鳍褶和胸鳍原基均在孵化前形成,能更好地适应高原贫营养及低水温环境。

3.2 拉萨裂腹鱼仔鱼发育及生长

一般认为,卵黄囊仔鱼是从孵化到卵黄吸尽,并开始外源性营养阶段,该阶段仔鱼历经各器官如眼、耳、鳃、消化道的发育与进一步完善过程;对外营养仔鱼从背鳍分化到各鳍形成阶段,鳍褶逐渐分化出鳍条,骨骼钙化,游泳和摄食能力增强,从内源性营养转化为完全外源性营养[19]。拉萨裂腹鱼仔鱼孵化后前6 d生长速度较快,同时,仔鱼吸收卵黄囊的速度也较快,卵黄囊由初孵时的棒槌状变为细棒状,口、鳃、胸鳍等在出膜后5 d快速分化和生长。孵化后8~9 d肠道形成,仔鱼摄食少量人工饵料,进入混合营养期。孵化后13 d仔鱼的卵黄已完全吸收,摄食频率增多、强度加大。随后仔鱼的背鳍、尾鳍、腹鳍、臀鳍陆续开始分化。仔稚鱼从内源营养向外源营养逐渐转变,器官逐渐分化完善。孵化后70 d仔鱼的各鳍已基本长成,侧线也已经发育完全,进入幼鱼阶段。

Farris[20]认为,卵黄囊仔鱼分3个阶段:出膜后为快速生长期,卵黄囊消失前后为慢速生长期,还未对外摄食时为负生长期。拉萨裂腹鱼的初孵仔鱼较大,出膜时全长为10.71 cm,卵黄囊也较大,即使在外界食物短缺的情况下,也可为仔鱼新陈代谢提供能量,能在严峻的环境下逃避敌害、建立外源摄食,保证仔鱼更大的成活率。拉萨裂腹鱼卵黄囊仔鱼孵化后前7 d为快速生长,到背鳍开始分化时(8 d),此时卵黄囊并未吸收完全,进入混合营养期,此后仔鱼生长减缓,笔者认为,可能是卵黄较大的原因,拉萨裂腹鱼未出现负生长。20 d左右仔鱼的摄食能力逐渐增强,能较好地摄食外源性营养,其生长速度再次加快。

3.3 拉萨裂腹鱼早期发育与环境适应性

拉萨裂腹鱼亲鱼采自雅鲁藏布江支流,地处高原,流域内生境贫瘠,水源主要为雪山融水,地表径流所带入的营养物质少,不适宜浮游生物的生长繁殖,同时,自然繁育季节水温低,饵料生物贫乏[18,21]。本研究中温度试验表明,虽然升高水温可以缩短拉萨裂腹鱼的胚胎发育时间,但温度超过17 ℃后,孵化率大幅降低、畸形率大幅升高,在生产中为了缩短生产时间,可适当提高水温,但建议不要超过17 ℃。

拉萨裂腹鱼卵径和卵黄较大,所含营养物质丰富,有利于应对贫乏的食物资源,减轻摄食压力;卵周隙较大,卵粒在水流中易被托起,随水漂流,到水流较缓的水域沉入河床卵石缝孵化,有利于隐藏。同时,拉萨裂腹鱼的胚胎发育过程中胸鳍原基和尾部的鳍褶均在出膜前分化形成,心脏、血液循环的较早出现等,使仔鱼在出膜后能更顺利地适应该区域贫营养环境,其早期发育特征与其生存的环境具有一定的适应性。