江苏文化景观传承视角的环境艺术设计教学与实践创新探究

许燕 宋妮

摘 要:江苏地区有着丰富的文化景观遗产资源,江苏教育也有着鲜明的“苏派特色”,本文旨在探索江苏文化景观遗产资源在应用型环境艺术设计教学中应用的创新方法,以及在环境艺术设计创作实践中的方法体系,并且将两者形成有机统一整体,共同促进应用型环境艺术设计专业教育教学的发展,将“苏派教育”与设计专业教育相结合,走既可以继承传统,又可以创新设计教学的新路。

关键词:文化景观遗产;环境艺术设计教学;设计实践

中图分类号:G42文献标识码:A文章编号:2096-0905(2020)12-00-02

文化景观遗产的确立意义重大,它使人类与自然相互依存、相互影响的关系在文化遗产中得到了具体的体现,而将文化景观遗产资源创新性地应用于应用型环境艺术设计专业教学,以及探索在环境艺术设计实践中的创新应用方法,将教育教学与工程设计实践相结合,将教学方法创新与设计实践方法创新相结合,打通从教学到实践的环节,形成有机统一的整体系统构建,具有很重要的理论价值与现实意义。

一、文化景观传承视角下江苏文化景观与应用型环境艺术设计教育

江苏是历史文化和教育大省,将江苏教育特色与江苏历史文化有机结合,创新教育思想与教育方法,有着一定的理论价值与现实意义。从文化景观遗产的研究视角出发对此研究对象进行深入研究,江苏以其丰富的人文地理条件,而拥有大量具有文化景观价值的城乡景观遗产,本课题将江苏文化景观遗产与应用型环境艺术设计教学相融合,探索应用型教育在具体专业课程教学实践中的江苏特色。从应用型教育教学的特点出发,对江苏地区文化景观遗产中与环境艺术设计教育密切相关的类别,如历史园林建筑装饰、传统造园手法、城市营建理念、景观遗产空间设计等进行深入研究。同时,结合培养操作性、技能型与应用型专业技术人才的特点,更多地探索设计训练、动手实操、团队协作与社会服务的理论与方法,建构以训练、技能操作与设计应用为导向的课程评价体系与标准。[1]

二、文化景观传承视角下的环境艺术设计教学创新

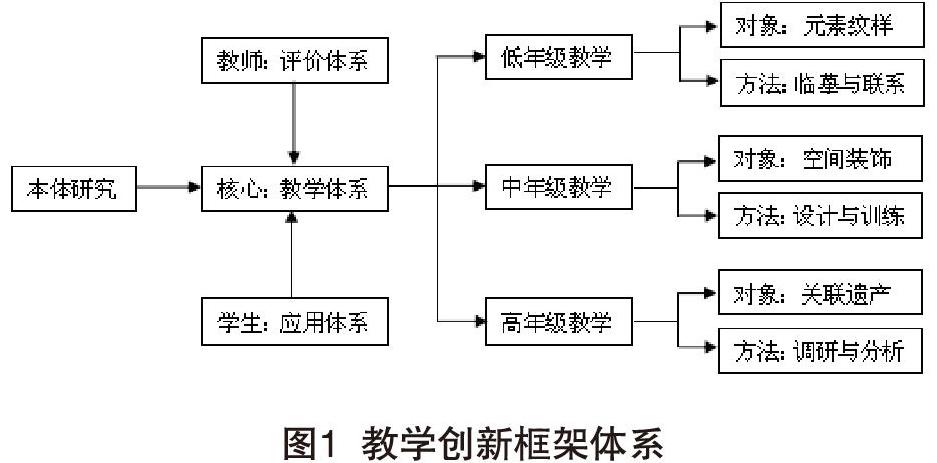

基于江苏文化景观遗产传承的特色,将环境艺术设计的教学确定为传统文化的时代表达,现代需求的文化体现,学生在传统文化的滋养下,建立相对完整的传统文化思维体系,寻找到民族性与现代价值的平衡点。结合应用型教育教学的特点,设计教学不仅强调思维方式,更训练设计技巧,技巧可以被获知及扩展。通过课程的设计思维训练,使学生逐步具备自觉积累文化景观遗产的良好认知习惯,掌握文化结构与探求创新之间的平衡。结合文化景观遗产的三个分类即设计建造的景观(历史园林与景观遗产)、有机进化的景观(不断更新发展的景观遗产)、关联性的景观(与社会、文化、艺术宗教具有紧密关联性的景观遗产),以江苏地区文化景观的典型案例为对象,探索环艺设计教学体系构建的三个层次即低年级传统元素与纹样的临摹与练习、中年级景观空间与装饰艺术的设计训练、高年级关联性景观遗产的社会调研与分析。[2]

在环境艺术设计教学中,以文化景观遗产为专题,在低年级设置传统元素与纹样的临摹与练习,在中年级设置景观空间与装饰艺术的设计训练,在高年级设置关联性景观遗产的社会调研与分析。由浅入深、由表及里进行设计思维训练,利用某一类型的江苏文化景观遗产为基底,通过对其过去(传统形式)、现状(现实呈现)和未来(发展趋向)的深入解析与批判承继,使学生建立起一套较为完整的传统与现代、文化与技术等多层面的关联性思维构架。以江苏文化景观遗产传承为导向,结合学生实际学习能力,注重学生手绘能力、水墨与水彩渲染技法、工作模型制作、测绘考察、行走感知与“圣地之旅”、真实设计环境与工程训练、团队协作、创业创新等学生技能训练与应用创新能力体系的构建。以应用型教学为导向,基于江苏文化景观遗产传承特色的环艺设计教育标准与教学评价指标体系的构建,如图1所示。评价的重要标准就是既传承江苏传统文化,凸显江苏教育的特色,又可以创新环境艺术设计的教育思想和教学方法。[3]

三、文化景观传承视角下的环境艺术设计实践创新

现代环境艺术设计越来越强调文化自信与文化自觉,在建筑设计、室内设计以及景观设计等领域更多地从传统文化中寻找灵感。现代设计已经经历了简单模仿传统文化元素的阶段,逐步扩展到往更高层次的阶段,本文旨在探究文化景观遗产应用于现代环境艺术设计的方法,总结了四个层次的方法体系,同时,借助科学评价体系,对设计创新进行评价,总结经验,找出规律。

(一)文化景观传承视角下的环境艺术设计创新方法体系

基于文化景观传承视野,环境艺术设计方法创新形成四个层次的体系。首先是“意”,即地域特色与传统文化的传承,采用建筑类型学、建筑现象学等理论工具,“挖掘原型”,“透过现象看本质”,从地域精神出发探索环境艺术设计地域特色塑造的思路建构和理论分析。从地域精神的形成机制、发展轨迹、精神特质和地域建筑精神的内容和特点出发,分析论证塑造地域特色与传承传统文化的设计理论逻辑。其次是“形”,即传统建筑形制的创新设计,包括木材内质改性、竹质结构适应、生土构造再生等传统建筑材料的高效能创新;传统建筑中光环境、热环境、风环境等传统技术的传承与创新;传统建造工艺的再开发与新探索等。再次是“艺”,即设計创作与艺术手法的创新,包括基于设计布局的织补模式(拷贝与延续)、内隐模式(孕育与融合)、整合模式(集合与兼容)与激活模式(联动与激荡);基于环境共生的适应与多样模式(编码重写)、弱化与意象模式(空间虚化)、混合与自由模式(柔性介入)等。最后是“技”,即数字化与信息化技术的运用,包括虚拟现实技术在环境艺术设计中的应用;数字生成技术,如参数化设计,新的设计可以在原有传统建筑体系中寻找参数,通过参数配置与系统模拟,探索新的设计形式与形态;生成数字化图解,在现代环境艺术设计传承文化景观遗产的过程中,利用数字化软件对传统文化景观建构虚拟数字环境,将虚拟环境中的内部关系和能量变化进行模拟与可视化分析,成为新的场所空间中内在逻辑发生发展的可视化表达工具。[4]

(二)环境艺术设计创新方法的评价体系

文化景观遗产传承视野下的环境艺术设计实践创新方法体系,需要借助科学的评价方法对其进行评价,即采用层次分析法,从定性与定量两个角度构建评价体系,即以下四个层次的指标体系:第一层次为目标层,即构建文化景观传承视角下的环境艺术设计方法创新的目标框架体系;第二层次为项目层,将目标分解为有机联系的各分类项目,例如创新设计所体现的自然环境、地域文化、经济发展、社会政策等;第三层次为因素层,即找寻每个项目由哪些因素所决定,如环境包括生态、自然、场所等因素,地域包括美学、历史、宗教等因素,经济包括模式、产业、效益等因素,政策包括目标、内容、计划等因素;第四层次为指标层,对每一个评价因素进行定量分析,评估打分,最终得出对文化景观传承视角下的环境艺术设计方法创新的科学评价。

四、结束语

文化景观遗产应用与环境艺术设计教学与实践,在层次体系上是对应与关联的关系,低年级的元素临摹训练对应设计实践创新中形式与形制的模拟;中年级的空间与装饰设计训练对应设计实践方法创新中的艺术手法、设计创作方法以及数字化、信息化的运用;高年级对关联文化的调研与分析对应设计创新方法中对传统文化的传承,对地域文化创新再生的理论思索。同时,教育教学与工程设计实践的结合又基于江苏地区这一特色鲜明的地域性前提,探索基于江苏地域的环境艺术设计教学创新与设计实践方法的突破。

参考文献:

[1]洪杰.地域精神与吴地水乡的建筑之道[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[2]万丰登.基于共生理念的城市历史建筑再生研究[D].华南理工大学,2017.

[3]邹阳.梅山地区历史文化景观适应性再现[D].湖南大学,2012.

[4]陈鑫.江南传统建筑文化及其对当代建筑创作思维的启示[D].东南大学,2016.