装置艺术《序》中几何体符号的秩序表达

刘冰

【摘 要】几何体在艺术作品中反映了稳定、秩序感、和谐,以幾何体为基本要素表达秩序感与规律美。“秩序”是装置艺术中的核心要素,此次装置艺术设计遵循变化与统一、对称与平衡、韵律与节奏的秩序性法则,在整体造型、布局与色彩方面着重体现。

【关键词】几何体;秩序

1.浅谈装置艺术中的秩序

贡布里希在《秩序感》中提出:“秩序是一种视觉心理,是人对外在事物的视觉感知。”追求秩序感,其实就是对视觉心理的研究。所谓秩序,即遵守一定的规则规律运行,与混乱对立。但此处的混乱指的不是完全的混沌无序,而是相对的无规则。秩序在装置艺术的表现,也就是讨论色彩、构图、造型的有序与无序的调和问题,本质上即变化与统一问题。

秩序是设计理论中的核心要素。比如欣赏一幅绘画作品,色调色块的合理搭配则会营造出和谐的效果,如塞尚力求在画面中建立起色彩的秩序感;构图过程中遵循一定的原则与规律,会给观者稳定的感觉,如莫兰迪的静物作品能给人以极温柔的精神慰藉;中国的造型艺术可谓是历史悠久,原始的图腾艺术无一不透露着精细与秩序感。

在原始人的心目中,“艺术呈现出规则、对称、简洁的图形,就等于在迷乱中创造了秩序,在混乱中创造了光明。正因为如此,原始艺术家才被原始人视为魔术家。在他们朴素的意识中,艺术家们似乎代表着上帝和先知”(滕守尧《纯粹形式及其意味—格式塔的启示》),这可能也就是原始艺术出现大量的简单规则图形的原因,在原始社会,创造秩序,就相当于掌握了前进的方向。由此可以看出,从原始社会开始,秩序就已经是艺术创作中十分重要的考虑要素。

秩序理论中十分重要的三个法则:变化与统一、对称与均衡、韵律与节奏。变化与统一是秩序中最基本的法则,可分为平衡、对比、和谐等等;对称与均衡是各类艺术形式中持之追求的艺术准则,通过元素的不同排列组合达到调和;韵律与节奏是秩序感中重要的表现形式,韵律与节奏的表现决定了艺术作品的整体基调与感觉。

著名当代艺术家草间弥生的艺术作品可以充分体现出艺术的秩序感,她的艺术作品以圆点符号为主,看似毫无秩序的铺满画面,实际上在三维空间中,圆点符号的秩序建构十分严密。“凝视草间弥生的作品最易让人联想到波尔卡圆点的波普艺术,总能感受到被无数圆点与网格包围。”(廖琼,草间弥生的波点时尚)她的创作自始至终围绕圆点符号,大小不一的充斥在整个画面里,看似没有重点与中心,但按照一定的轨迹与秩序排列,给人张力感。

2.装置艺术《序》中几何体的符号的秩序表达

几何体是由平面和曲面所围成的,一般来说一个几何体是由面、交线而构成的。换句话说,几何体其实就是面、交线等元素根据一定的排列规则组合所得。从另一方面来讲,几何体给人的视觉印象是稳定的、不易被破坏的。基于这两个方面,我认为将几何体作为装置艺术的基本元素,表现秩序感是最合适不过的。在整体有序中表现无序,局部的无序又构成了整体的有序。

此次装置艺术设计中力求将几何体符号的秩序感全方位表现出来,基本的形式要素如色彩、构图、造型都是体现秩序感的依据,因此在这三个要素分析该作品。

2.1色彩塑造中的秩序表现

装置艺术中运用色彩来表现秩序感是十分常用的手段之一。选择不同的色彩给予人的视觉感官刺激也是不同的,丰富明亮的色彩排列可能会给予人以欢快的感觉,反之,则会给人带来庄重严肃的感觉,那么此次装置艺术在色彩方面选择了黑、白两种颜色,更能凸显变化与统一。黑与白的对比造成视觉上的跳跃,同时也强调了个性。

2.2构图中的秩序表现

构图中将单个元素几何体在上下、左右间均设有体量关系,通过视觉表现出一种秩序及平衡,努力做到视觉的均衡结构,比如正方体与三棱锥的数量分布、不同色彩元素的分布都按照整体造型的上与下、左与右,取得大体平衡。同时也为避免太过于繁乱,也采取适当的对称原则,努力做到在相对稳定的状态下体现一定的形式美感,如图一,图二所示:

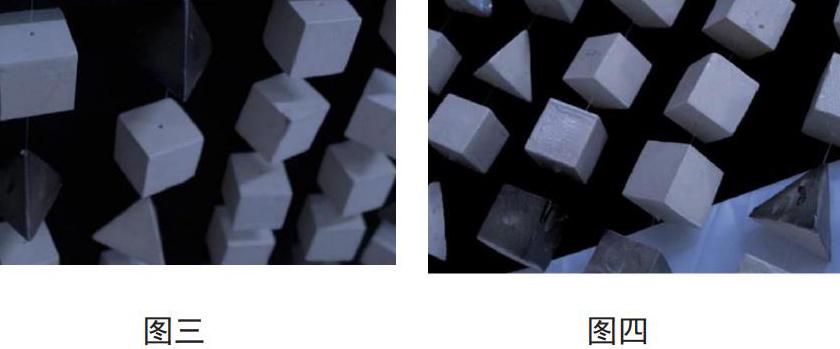

2.3造型中的秩序表现

单个的几何体所表现的只是稳定,而大量不同的几何体通过丰富而有趣味的反复与交替,就会产生韵律感,把握好节奏的特定变化规律以及将重复的几何体进行抑扬顿挫的规律变化,整体的装置作品会显得更加活泼。所以此次装置艺术作品利用细线将几何体串联起来,比起简单的堆砌更加具有选择性,而且在某种程度上具有了实用性,一个个几何体被串联在一起后更像是一排风铃,具有趣味性,如图三,图四所示:

3.结语

通过自己对装置艺术中简单的秩序理解,采用几何体为设计主线,从秩序的视角创造该作品,在色彩、构图与造型方面均有体现,并且运用变化与统一、对称与均衡、韵律与节奏三大法则进行思考。不仅仅是创作了一件装置作品,更多的是对艺术中的秩序感有了更深一层的认识与体会。

参考文献

[1]吕楠.草间弥生装置艺术中圆点符号的秩序建构[J].四川戏剧,2020.02

[2]贡布里希.秩序感,[N].2014.4.1

[3]廖琼.草间弥生的波点时尚[J].美术教育研究,2017.09

[4]雷体沛.艺术秩序的审美特征[J].南方文坛,1988.04

[5]滕守尧.审美心理描述[N],1988.3.1