基于CJCR的高校学报SNS平台现状调查与分析

钱 筠

1998 年,教育部办公厅颁布的《高等学校学报管理办法》提出:“高等学校学报是高等学校主办的、以反映本校科研和教学成果为主的学术理论刊物,是开展国内外学术交流的重要园地。”[1]由于高校学报的办刊经费大多由上级主管部门统筹安排,因此不必过多地考虑期刊生存与发展的问题。然而,社会不断地向前发展,一方面,随着国家出版体制改革的陆续推进,高校学报也将面临着自主经营、自负盈亏的境地。另一方面,网络化、数字化的浪潮冲击着各行各业,其开放性、及时性、综合性、交互性等特点也毫不例外地影响着出版行业,对传统的出版行业带来了全方位的变革[2]。因此,高校学报必须转变思想观念,树立营销理念,在新形势下开拓出一条新的发展路径。

社会化服务网络SNS(Social Networking Services)起源于美国社会心理学家米尔格伦提出的“六度分隔”理论:世界上任意两个人之间建立联系,最多只需要6 个人。基于此,社会化网络能将相互结识、相互交流的社会关系连接起来,形成一个巨大的社会化网络系统。以互联网为基础的SNS 通过各种交流沟通的手段和平台,可提供相关的社会化应用服务。本文对高校学报核心期刊SNS平台的应用现状进行调查,并对其存在的问题进行探讨与分析。

1 调查方法

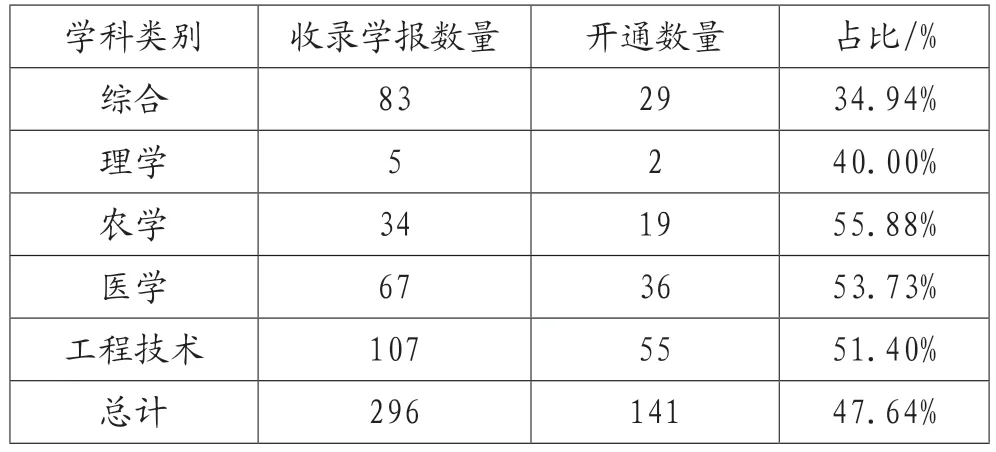

以2013 年版《中国科技期刊引证报告(核心版)》(CRCJ)所收录的296 种高校学报类核心期刊为调查统计样本,按学科分为综合(83 种)、理学(5种)、农学(34 种)、医学(67 种)、工程技术(107种)等5 个类别。

构建SNS 平台主要有2 种模式:一是自主开发模式,该模式因为需要耗费大量的人力、物力和财力,所以较少被采用;二是直接进驻模式,该模式省时、省力,较受大众欢迎。基于此,本文对可直接进驻的SNS 平台进行调研。目前,比较热门的SNS 平台主要有豆瓣、微博、微信等,因此,本文选取这3 种SNS 平台作为调研对象,考察高校学报在这3 类SNS 平台上的应用情况。

通过网络搜索,以及手机微信中“查找公众号”检索高校学报的相关信息,对其SNS 平台的建设情况进行调查分析。此次调研的统计数据截止至2019年12 月30 日。

2 数据分析

2.1 豆瓣

豆瓣始建于2005 年,最先是以读书、电影、音乐等“兴趣组”聚合同好用户,是颇具特色的一个基于“共同兴趣爱好”的社交平台。豆瓣小组将具有相同兴趣和爱好的用户聚集在“豆瓣小组”,发布相关信息和话题,进行分享和讨论。豆瓣还提供了线下同城活动、书影音推荐等服务,促进线上和线下的广泛交流。本文以“大学学报”为关键词在豆瓣网站进行搜索,只搜索到《中国政法大学学报》这一个小组,小组成员仅有1 名,且未发起任何讨论话题,活跃度严重欠缺。

2.2 新浪微博

微博通过文字、图片、视频等形式实现信息的传播、分享与互动,成为近年发展异常迅速的重要SNS 平台。本文对296 种高校学报核心期刊在新浪开设的官方微博进行相关数据采集,对其微博运营情况进行统计分析。高校学报核心期刊微博学科分布情况,如表1 所示。由表1 可知:在296 种高校学报核心期刊中,共有20 种学报开通了微博,各学科学报微博的开通率都较低,均在10%以下。

20 种学报开通新浪微博的粉丝量、开博日期、发博量等基本情况如下。1)微博名称。微博的名称并未完全严格参照刊物名称设定,6 种刊物使用简称,1 种刊物是由期刊社设定微博账户统一管理旗下的期刊群。2)认证情况。14 种刊物的微博账号未进行官方认证,占比70%,说明这些刊物尚未意识到官方认证的作用和意义。3)粉丝量。粉丝量在100 以下的刊物有10 种,占比50%;粉丝量为100~500 的刊物有7 种,占比35%。4)开博时长。2 种刊物开通了微博账号,但从未发布过任何信息,16 种刊物的开博时长已超过的4 年,占比80%。5)发博频率。文中设立了发博频率(条/天)这一考核指标,旨在考察微博的实际运行情况,剔除2 个未发布过消息的微博账号,16 种刊物的发博频率不足1 条/天。

表1 高校学报核心期刊微博学科分布

2.3 微信公众平台

2012 年,微信推出了微信公众平台功能,为媒体、企业等机构用户提供便捷的发展渠道和推广平台,适合和特定的群体进行文字、图片、语音的全方位沟通和互动[3]。

高校学报核心微信公众平台学科分布情况,如表2 所示。由表2 可知:296 种高校学报核心期刊中,有141 种刊物开通了微信公众平台,占比47.64%;农学、医学和工程技术类学报的开通率均在50%以上。

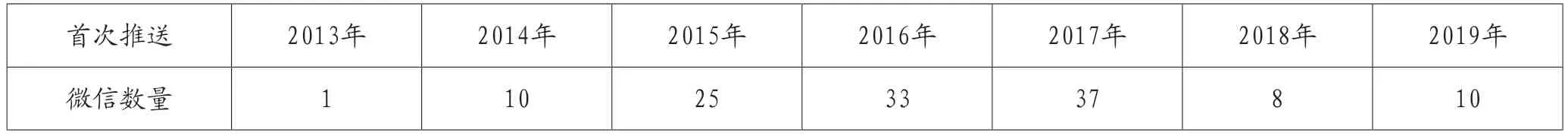

在调查的141 个微信公众平台中,有17 个刊物开通账号后从未推送过任何消息,实际运营的124 种刊物微信公众平台消息首次推送时间,如表3 所示。由表3 可知,消息推送最早始于2013 年9 月,2015~2017 年开始进入快速增长期。

表2 高校学报核心期刊微信公众平台学科分布

3 分析与讨论

3.1 SNS 平台的发展趋势及其作用

高校学报通常由政府或学校主管主办,具有特殊的属性,在这种“温室”之中,其对资本市场和社会变革的灵敏度往往滞后于其他学术期刊。然而,随着社会与技术的变革,学报面临着市场竞争的压力和挑战,必须转变自身观念,适应市场和社会的发展需求。如何借助新型平台的优势,进行有效的营销,借其东风,扶摇而上,弯道超车,是亟待解决和思考的问题。随着新媒体技术及互联网,特别是移动互联网的蓬勃发展,SNS 这种基于社交网络的服务型平台也进入了快速发展的通道,成为新型的营销平台。

对于高校学报而言,SNS 平台有以下3 点作用。第一,SNS 是学报与读者、作者沟通的桥梁。SNS平台具有开放性,读者、作者在平台上可以发表自己的观点和看法,与学报进行直接、有效的沟通;相应的,学报也能在SNS 平台上通过沟通与交流,获得用户对于刊物的看法,从而调整自己的选题规划、办刊策略,真正做到“以读者为中心”。第二,SNS 平台有益于塑造良好的品牌形象。在品牌制胜的年代里,品牌具有不可比拟的优势和效应。学报通过SNS 平台进行营销,扩大期刊在读者和作者中的影响里,培养用户黏性,形成良好的口碑。第三,SNS 平台有益于执行营销策略,创新思路。传统的借助纸媒的营销效果已远远不能满足时代发展的需求,文字、视频、音频各种形式有助于读者和作者了解刊物的风貌;用足心思策划的小活动,有利于聚集网络人气,从而将线上人气引流至线下,促进线上线下的联动融合,打造创新性的营销策略。

3.2 SNS 平台的信息传播特点

SNS 平台的信息传播有以下3 个特点。第一,信息传播基于人际关系。SNS 平台的传播方式依托于个人的人际关系,信息组织则依托于关系。因此,能够有效地保证交流的广泛性和信息的有效性。第二,信息传播方式的多样化。SNS 平台的信息传播不再局限于传统的“一对一”单向传播,而是每个信息主体相互关联,形成立体的、多维度的传播网络,具有“一对一”“一对多”“多对多”“多对一”等信息组合方式。第三,信息传播途径的多元化。现代通信技术和多媒体技术的迅猛发展,促进了信息传播途径的多元化。移动互联网的发展,使人们随时随地能进行网络交流与互动,更加便捷而高效。多媒体技术的发展,使人们接受的信息种类丰富多样,听觉、视觉多方位的感受、体验和内化。

表3 高校学报核心期刊微信公众平台消息首次推送时间(124个)

然而,每个SNS 平台的特点又各不相同,各有侧重。1)豆瓣将拥有共同兴趣爱好的受众集合为“豆瓣小组”,通过小组层面发布信息,在“同好者”的转发和分享下进行信息传播。2)微博具有互动性强、传播性快的特点,有利于构建一个互动性强、自主性高、时效性快的沟通传播模式。3)微信公众平台基于人际关系进行传播,其传播更具有效性和信任度,是“一对多”的强关系链传播。微信公众平台可以看做是一个轻量级的App,通过底部应用的菜单,可以实现众多功能,与用户的交互性更强。

学术期刊自身的属性和特点,使其可充分借助SNS 平台进行自身的宣传和转型。目前,根据调查,高校学报进行营销的路径主要为微博和微信公众平台。这两个平台各具特点,互为补充,为不少学术期刊在新旧媒体融合转型之路上搭建了良好的基石。

3.3 SNS 平台的用户体验

ISO 9241-210《人-机交互作用的人类工效学》中将用户体验定义为:人们对于针对使用或期望使用的产品、系统或者服务的认知印象和回应[4]。良好的用户体验有益于提高用户的黏性。

3 种SNS 平台的用户体验各有不同。在功能体验方面,3 种SNS 平台皆有多种登录方式,也能实现第三方登录;豆瓣、微博在互联网时代就已出现,初期都是通过PC 端进行登录,随着移动互联网时代的到来,微信成为移动客户端最炙手可热的应用,但豆瓣、微博也都与时俱进地开发了相应的手机App;3 种SNS 平台中,微信公众平台由于功能接口的不断完善,俨然已成为轻量级App,其功能体验最为丰富。在内容体验方面,各平台基本提供信息推送、搜索、咨询、讨论等内容,而微信因具有接口模块,还能提供自助查稿、投稿等服务。在交互体验方面,豆瓣、微博为人-人交互,而微信由于可设置“关键词”自动回复,因此可实现初级人-机交互,交互体验最佳。

由此可见:在3 种SNS 平台中,微信的用户体验最具优势。科技期刊在构建新媒体矩阵时,可综合考虑各平台的特点和优势,根据自身情况择优选取。

3.4 SNS 平台的建设与维护

一个成功的SNS 商业模式需要具有持续增长的社会关系,用户创造内容(UGC)的积累及持续增长的访问流量[5]。在“互联网+”的时代背景下,科技期刊要顺势而为构建SNS 平台,离不开优质团队的配合。无论是设有新媒体部门的大型期刊社,还是小规模运营的期刊社,SNS 平台的维护需要专人负责SNS 平台的运营与维护,避免SNS 平台陷入“少人管,无人管”的困境,无法真正发挥新媒体平台的优势。

在SNS 平台的建设方面,首先,要以用户需求为导向,为用户提供所想所需的信息,才能提高用户黏性。其次,要注重用户体验,设计简单易用的功能模块,使用户能够快速上手,具有较好的产品认同感,此外,可以通过视、听、感等多种形式充分调动用户的阅读兴趣。第三,注重交互性,激发用户的活跃度,交互过程便于采集、整理、提取用户信息,分析其偏好,从而进行精准宣传与营销。第四,注重多维性,发挥渠道协作效应,打通不同渠道,实现跨渠道营销。

4 结语

对2013 年版《中国科技期刊引证报告(核心版)》(CRCJ)收录的296 种高校学报SNS 平台的应用情况进行调查,发现高校学报核心期刊SNS 平台的表现力和影响力皆有待提升。高校学报应根据SNS 平台的侧重点和优势及自身情况择优选取,构建媒体矩阵。