近10年中国女性电影中的男性形象分析

徐 曼,杨 静,施永金

1 研究缘起

1.1 理论依据

1)社会性别理论。社会性别是带有心理学意义和文化意义的概念,是一种社会的标签。女权主义运动者反对性别的生理决定论,为此使用了“社会性别”-“gender”一词,从而与“生理性别”-“sex”区别开来[1]。

2)刻板印象理论。李普曼较早提出“刻板印象”,即在社会上形成的对某一事物的固定的成见,我们都是先想像后经历,“一旦我们牢固的产生了这种成见,就很难摆脱它”。[2]

3)拟态环境。李普曼认为,“拟态环境”并不是现实环境的镜子式的再现,而是传播媒介通过对象征性事件或信息进行选择和加工、重新加以结构化以后向人们提示的环境[3]。

1.2 社会背景

1)女权运动。女权主义运动是主张把女性放在与男性拥有同样的社会地位与权利,拥有自由、平等的灵魂及思想的一项社会运动[4]。

2)电影市场。女性消费力逐渐成为文化娱乐产业的中流砥柱,人们把更多的精力投入到关注女性、表达女性的艺术创作和理论讨论上来。随即电影创作者们也把目光投入到女性世界,创作出一系列以女性为主角,关注女性命运的电影。根据豆瓣平台的收录,2000 年代女性电影达20 部,到2010 年代增长至101 部,在数量上实现了跨越式的增长。

3)为什么从女性电影中分析男性人物形象。女性主义电影,理应能反映不同时代和社会环境中女性的共性特征和真实需要,关注女性在现实境遇中所遭遇的最敏感也是最具普遍意义的话题。它们是以女性视角真实地反映她们的心理与情感、困惑与矛盾、抗争与妥协,探讨女性的主体性获得和自我成长的电影[5]。我们思考:女性的对立面从传统意义上看是男性,从男性的角度对照起来看女性形象的建构问题,女性这种自我成长的阻挠是否源于男权?女性主义电影中的男性人物是否是影响女性自我成长的重要因素?

2 研究问题

2.1 区分关键词

1)女性电影。所谓女性电影,并非单纯指女性导演的或是以女性为主角的影片,其准确的含义应该是由女性执导,以女性话题为创作视角的并且带有明确女性意识的电影、录像、DV 和多媒体实验作品[6]。

2)女性题材电影。所谓女性题材,是指以女性为核心,关注女性的生活与命运的相关电影[7]。

3)女性主义电影。女性主义电影理论发端于1970 年代,是电影理论与女性主义结合的产物。它把电影看作被建构的世界,以女性身份介入电影的研究,揭示了女性形象在银幕上是一个被男性欲望建构的产物[8]。

2.2 研究问题的设定

1)男性在女性电影中呈现出的形象,塑造出的角色是什么样的?(女性电影中男性形象的呈现特征)

2)男性在女性电影中处于什么样的位置?(女性电影中的两性关系体现)

3)男性在女性电影中是否对女性呈现出父权社会下的压迫?[男性和女性之间是否存在性别歧视(双向的)]

3 研究方法

3.1 抽样与样本

3.1.1 豆瓣的选择

豆瓣电影是中国最大的电影分享与评论社区,收录了百万条影片和相关影人的资料,在中国影视行业具有较强的关注度和影响力。豆瓣也是中国影视平台中少数有“标签”功能且把“女性”作为电影门类的。

3.1.2 在豆瓣上筛选关键词“中国大陆”“2010 年代”“女性”

1)考虑到对中国大陆的文化环境和政策有切身体会和实际感受,特此强调本次研究没有将中国台湾、中国香港、中国澳门考虑在地域范围内。

2)2010 年代,是中国文化产业迅猛发展的一个时代,更是女性电影从边缘走向单独门类的时代。

3)豆瓣将“女性”单独作为一个标签,其自身的筛选就为我们的研究样本选择缩小了范围。

3.1.3 在豆瓣上按“热度”排序,并选择评分“7~10 分”的电影,从上往下选择了20 部电影作为我们的研究样本

1)由于中国近10 年来女性电影数量较多,其中又有一些题材较为边缘,缺乏市场关注的文艺电影,为了样本选择的代表性,将影片按“热度”排序。

2)电影自身内容和质量优劣参差不齐,为了保证样本选择的有效性,将影片评分设定至7~10分之间。

3)电影中人物众多且关系复杂,为了确保样本选择的有效性,将样本总量控制到前20 部电影中的前三位男性角色和女性角色。

3.2 建立类目(根据研究问题)

3.2.1 如何塑造男性形象

1)年龄情况。儿童,少年,青年,中年,老年。

2)性格特征。(塔佩斯的五大人格划分)。开放性(想象,审美,情感丰富,求异,创造,智能)。责任心(胜任,公正,条理,尽职,成就,自律,谨慎,克制)。外倾性(热情,社交,果断,活跃,冒险,乐观)。宜人性(具有信任,利他,直率,依从,谦虚移情)。神经质性(难以平衡焦虑,敌对,压抑,自我意识,冲动脆弱)。

3)体型特征。病态弱小,高大魁梧阳刚之气,普通无明显特征。

4)职业特征。无业者(学生、家庭无业者,),边缘化职业,工人(工厂的工人和农民工),白领,专业技术人员(医护工作者、教师、警察、律师等技术相关职业),艺工作者,个体经营者(自主创业者),从政。

5)经济状况。贫困,普通小康中薪,富有成功人士精英,不详无法辨别。

6)文化程度。中专及以下,大专或本科,研究生及以上,不详。

3.2.2 两性关系

1)男性和女主是什么关系。恋爱关系,工作,婚姻关系(夫妻或已离婚),亲朋关系,暧昧,无关系。

2)男女主的感情主动权。男主动,女主动,平等或不明显,无感情关系。

3)男性与女性的关系。男强女弱,女强男弱,平等,不详。

4)男性有无混乱的婚恋关系。有,无,不详。

3.2.3 歧视的场景(女123,男123)

1)有无歧视场景。有,无。

2)歧视的场景次数。女对女,女对男,男对女,男对男。

3.3 编码与分析

3.3.1 如何塑造男性形象

年龄状况具体数据如表1。在这20 部女性电影中的60 个男主形象,有将近一半是中年形象,主要集中在中青年。

表1 年龄状况具体数据

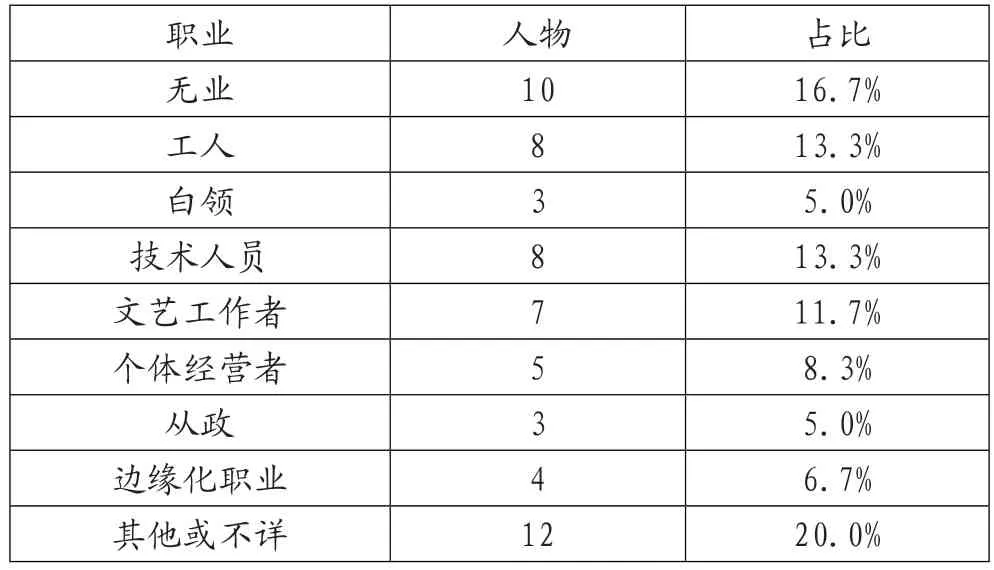

职业统计上,具体数据如表2。这20 部影片中60 个男性形象的职业特征,除其他不详外,有一定占比的是无业,工人以及专业技术人员,可以看出男性人物的一般处于工薪阶层。

表2 职业分布具体数据

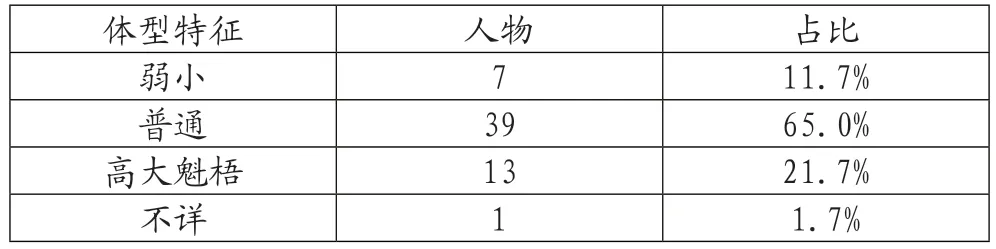

体型特征具体数据如表3。这20 部影片中60个男性形象的体型特征,占一半以上的是普通身材。

表3 体型特征具体数据

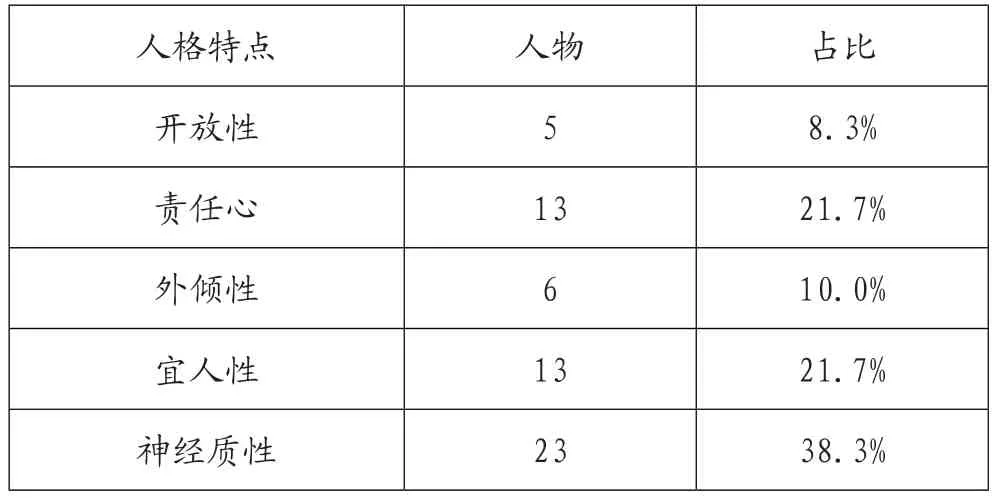

塔佩斯的五大人格理论基本可以涵盖人格描述的所有方面。具体数据如表4,这20 部影片中60个男性形象的性格特点,占比最大的是神经质性,神经质性主要包含的性格特征是难以平衡焦虑,敌对,压抑,自我意识,冲动脆弱等,即不具有保持情绪稳定的能力。其次有一定占比的性格特征是责任心和宜人性,这种又倾向于付出型人格。可以看出男性被塑造成情绪不稳定,付出型的形象。

表4 人格特点具体数据

文化程度指电影中男性的受教育程度,具体数据如表5。除不详以外,占比较大的就是大专以下学历,男性的文化程度不高。

表5 文化程度具体数据

经济状况具体数据如表6,42%的男性经济状况处于当时社会的中等水平,富裕/精英阶层的男性形象仅次于第二占比,可以看出塑造的男性人物的经济条件多处于为社会中上水平。

表6 经济状况具体数据

3.3.2 两性关系

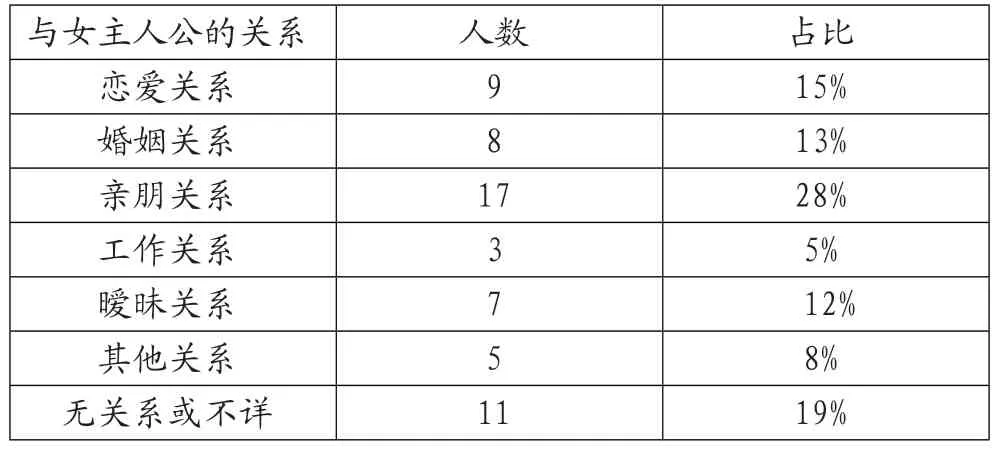

与女主人公的关系指的是与第一女主人公(双女主电影有两个第一女主)在电影里的主要关系,具体数据如表7。其中亲朋关系是电影中出现最多的关系,而不是男女之间的亲密感情关系,由此可以看出恋爱婚姻关系不再是女性电影中的主要关系。

表7 与女主的关系具体数据

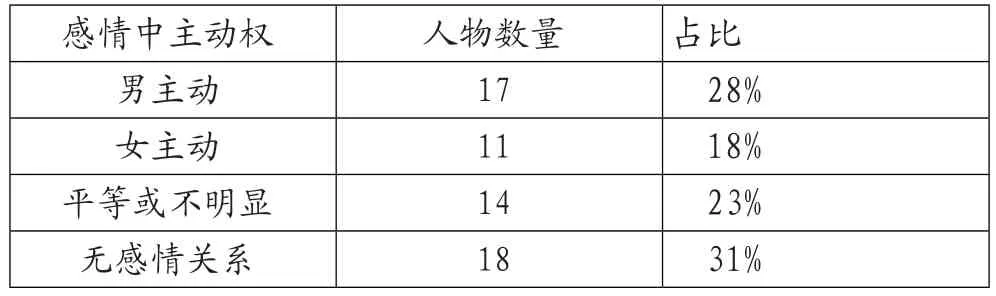

感情中主动权是指电影中男女感情关系谁占据主导地位,(注意:这里的男性主动并不代表女性的被动,反之女性的主动也不能说明男性完全处于被动地位)具体数据如表8。在60 个样本中无情感关系占多数,大约占样本的1/3,其次是男主动的感情关系,可以看出男性在男女感情中还是处于更为主动的一方。

表8 感情中主动权具体数据

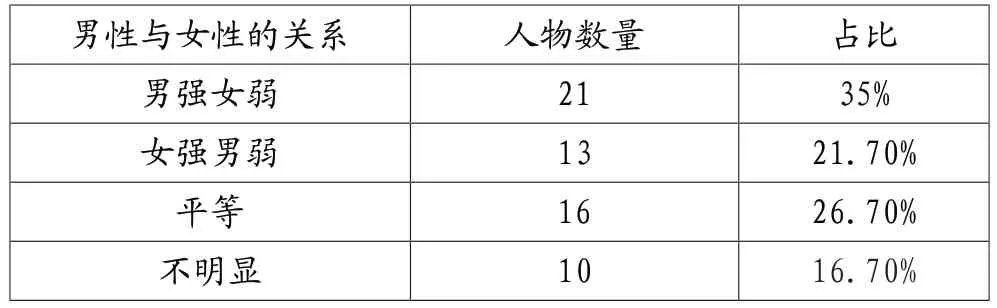

在女性电影中,男性与女性的关系哪一方相对更加强势或弱势,具体数据如表9。电影创作团队更倾向于塑造男强女弱的关系来进行叙事表达,但其中也有13 个(21.7%)男性形象较女性在其关系中处于相对弱势的一方,平等和关系不明显的分别为16 人(26.7%)和10 人(16.7%)。我们可以推测在女性意识觉醒的社会环境中,女性形象不再一味处于弱势和被动。

表9 男性与女性关系具体数据

电影中男性是否有恋爱中出轨或婚外情现象,是指男性对于感情和婚姻的忠诚程度,是男性是否具有责任感的重要体现,也是判断男性对于女性是否尊重的重要依据。具体数据如表10,其中60 个男性形象中有29 个并无出轨或婚外情现象,约占比一半,我们可以看出在女性电影中会更加倾向于塑造一种更为理性和平等的感情关系。

表10 男性感情是否混乱的情况

3.3.3 性别歧视

是否存在性别歧视是指电影中有无明显地显示出性别歧视、语言诋毁相关的场景、台词和肢体动作的影片的数量。(注意:这里的性别歧视不是指单方面男性对女性的歧视,也同样将女性对男性的歧视纳入考察范围,包括有性别歧视和无性别歧视)具体数据如表11,20 部影片中19 部存在明显的性别歧视,有性别歧视现象的影片数是无性别歧视影片数的19 倍,可以看出,大部分的女性电影存在性别歧视,男性与女性在社会性别上的认知没有处于理性的状态。

表11 性别歧视情况

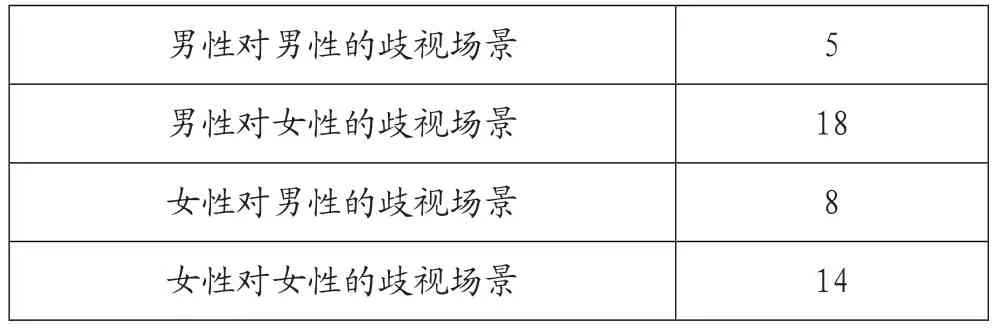

歧视不一定只存在于男女之间的,而是将同性对同性的歧视也纳入考量范围,具体数据如表12。从中看出男性对女性的歧视占比重最大,男性多多少少依然戴有父系社会下对女性的有色眼镜,值得注意的是女性对女性的歧视也占较大的比重,女性意外地成为更苛责女性的存在。

表12 歧视场景具体数据

4 研究发现(对研究问题的回答)

4.1 男性形象呈现出不完美化的趋势

从外在形象上看。通过研究数据我们可以粗略的得出男性形象的呈现从体型特征、文化程度、职业特征等外在形象上都呈现出普通化,而非传统男权社会认知中强壮、阳刚、顶天立地的大男子的形象。对影片中的男性从生理角度就已经进行了一定程度的削弱,将他们的外在形象弱化也是女性立场下的一种独特视觉景象。

从内在形象上看。从性格特征、与女性的关系、感情主动权这些内在体现的研究数据来看,男性形象更是呈现出一种性格缺陷和地位弱化。男性的性格绝大多数负面居多,而女性的性格更加智慧、理性、完美。男性则起到了一种衬托,甚至是反面对照的作用。颠覆了传统中女性从属于男性,女性处于弱势地位的认知。

4.2 两性关系

根据样本分析所得,我们可以看出在近10 年中国的女性电影中,趋向于塑造男性更为主动和强势,并在这样的两性关系下来进行女性角色的叙述和建构。这与男权话语体系的社会现实有很大的联系,但随着女性意识的觉醒和女性平权运动的开展,电影中的性别平等意识逐渐萌芽和发展,并且出现了一些将女性处于更为主动和强势的地位的两性关系。

4.3 男性对女性是否存在性别歧视

在20 部影片中,存在性别歧视的有19 部,其中男性对女性的性别歧视场景次数有18 个场景,而女性对男性的歧视场景次数有8 个。由此我们可以看出,女性电影中男性与女性在社会性别上的认知是不对等的,男性更多的扮演着歧视的角色,站在父权社会视角下对女性进行审视,男性自认为比女性更优越的思想,使得这种性别歧视依然存在。

5 研究不足

1)将女性电影作为研究设计的基本门槛存在一定的局限性和主观性,并且忽略了电影市场上众多其他电影类型题材的广泛性和大众性,所以研究结果也具有一定的局限性,无法精确推测完整的电影市场以及社会主流价值导向。

2)样本的选择。(1)豆瓣虽然是目前国内最具代表性和影响力的电影媒体,其评分机制和标签形成机制尚未专业化和全面化,只能作为电影的参考依据之一。我们在豆瓣上只依据其“热度”和“评分”选取样本,没有对中国女性电影有一个更全面和多元的考察。(2)女性电影总量大,所涉及内容广泛,因能力有限和考虑样本的代表性,我们只选取了近10 年内热度较高的20 部女性电影中的60个主要男性形象作为分析样本,未能更广泛地考察女性电影中男性形象的建构情况。

3)女性电影中男性形象的呈现,本就存在媒体或创作者个人对于女性电影中的男性形象的刻板印象,带有一定的主观色彩。