关于天津市民营企业融资困境的研究

一、天津市民营企业的发展现状

(一)规模总量持续壮大。我市民营经济规模不断壮大,已经基本完成《天津市民营经济发展“十三五”规划》中设定的主要目标。截至2019年底,天津市民营经济增加值,同比增长5.1%,较全市高0.3个百分点,占全市经济总量已近半数;规模以上民营企业工业总产值增长4.1%,快于全市0.1个百分点,占比为32.6%。

(二)社会效益持续提升。民营经济的蓬勃发展对我市发展贡献巨大。一是税收贡献突出,民营经济税收已经成为我市的主要税源。二是扩大出口作用显著,2019年,民营企业出口同比增长5.5%,占比为36.7%。三是民营经济主体数量庞大,新登记民营市场主体26.49万户,同比增加21.1%,占比为99.2%,且具有易吸纳劳动力的特点,成为我市吸纳就业的重要蓄水池。

(三)经营环境持续改善。天津市制定出台《天津市营造更好发展环境支持民营企业改革发展的措施》从七个方面提出28条具体举措优化民营企业发展环境,出台《关于进一步促进民营经济发展的若干意见》着力解决民企痛点堵点。在税收方面,天津市税务局发布优化税收营商环境20项措施,提升办税便利化水平。在金融服务方面,我市发布《关于进一步深化民营和小微企业金融服务的实施意见》引导金融机构为民营小微企业服务;组织沪深交易所走访服务拟上市民营企业,组织知识培训帮助解决民营企业上市面临的问题。在资金支持方面,我市新修订出台《天津市中小企业“专精特新”产品认定奖励办法》,让资金扶持更加精准聚焦,申报条件更加精简。

二、民营企业金融支持困境

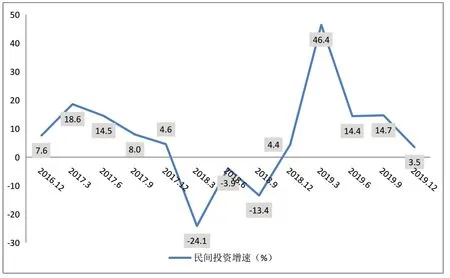

(一)民间投资活力不足。在一系列支持民间资本政策作用下,多地民间投资逐渐回暖,相比较而言,天津民间投资活力尚存不足。2019年,天津市民间投资增速为3.5%,增速同比收窄0.9个百分点,而2016年、2017年、2018年同期增速分别为7.8%、8.0%和4.4%,均低于全社会民间投资增长水平(见图1),同时,我市与全国其他省市也有较大差距,需要继续贯彻落实促进民间投资有关政策、进一步增强投资者信心。

(二)股权融资渠道有待扩展。股权融资通过资本市场获得资金,企业通过上市可以拓宽融资渠道,获得资本扩展业务,天津天士力集团等大型企业,都是主要用股权融资方式实现融资需求,但因民营企业一般规模较小,能实现股权融资的民营企业实属少数。截至2020年5月,天津市上市公司为48家,且以国有企业为主。北京市上市公司达到299家、上海市264家。天津市能够实现在主板首次公开发行上市的民营企业相对较少、市值较低。需要积极探索设立适合民营企业的股权融资支持工具,并成立专门的机构或咨询团队提供股权融资服务。

图1 天津市民间投资增速

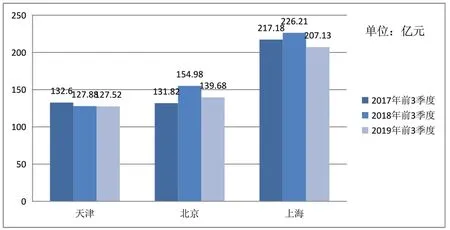

(三)信贷融资瓶颈依然存在。目前大多数民营企业采取信贷融资方式获取资金,但目前发展并不顺畅:一是从金融机构取得贷款较为困难,民营企业多为小微企业,在信用、财务、管理等方面存在不足,导致银行业不敢贷、不愿贷。二是信贷成本高,一些非银行类金融机构和中小银行融资价格过高,大型银行小微贷款利率水平约为在5%-6%,新金融、类金融机构对中小企业的贷款利率超过15%,而民间借贷则为20%以上,中小银行利率水平在大银行和他们之间。三是小额信贷市场发展仍有提升空间,小额信贷可以在一定情况下缓解小微企业贷款问题,但规模较小。2017年前三季度-2019年前三季度,天津市小额贷款公司贷款余额低于北京、上海地区,且呈下降趋势(见图2)。截至2019年三季度天津市有小额贷款机构95家,北京和上海分别为105家和125家,小额贷款公司有退潮现象。

图2 天津、北京、上海小额贷款公司贷款余额比较

三、原因分析

(一)民营企业融资能力有待提高。直接融资方面,由于股权融资和债券融资对企业的规模、资本等都有严格要求,而企业自身缺少有效担保和符合贷款条件的项目,加之针对民营企业的信用担保业尚未健全,通过直接融资获取资金较为困难。间接融资方面,管理上的缺陷导致民营企业在向银行业提出贷款申请时,发展情况和申领材料不对称,银行为规避风险减少对民营企业放贷。

(二)政策限制增加融资难度。民营企业难以同其他企业一样享受相同政策福利。国内金融机构贷款发放的优先级由高到低依次是国有企业、大型民营企业、民营中小企业,民营企业因各种原因得到的贷款较少。这是因为银行对民营中小企业“惜贷”甚至“恐贷”,主要体现在金融机构通过复杂的贷款手续和抵押条件以及强制购买附加业务的方式,尽可能减少对民营中小企业的贷款额度,从而降低风险,使得民营中小企业的融资难度增加。

(三)舆论环境影响市场信心。民营企业信用风险事故频发,债券违约、小微企业实际控制人失联等负面信息影响市场信心,据Wind数据统计,在2020年上半年,我国债券违约主体新增65家,其中民营企业有33家,占比超过50%。民企之间为取得资金采取互相担保的方式,如果担保链上某一企业出现违约,很可能导致违约事件大规模发生,更加影响金融机构对民企融资市场的信心。

(四)宏观政策加大融资难度。随着金融防风险措施逐步深入推进落实,金融监管环境趋严。近年来强监管、去杠杆逐步传导至实体经济,中小民营企业受影响严重。银保监会集中整治交叉金融业务与影子银行等业务,对资本流动性的监管更严格,金融机构资产负债规模下降,信贷额度收紧,审核流程更多,放款时间延长。股权质押场内场外业务逐渐减少,导致中小民营企业融资困难。

四、对策建议

(一)增强融资主体发展后劲。民营企业主体应主动不断优化公司管理结构,有条件的企业应采用职业经理人制度,发挥职业经理人的专业性,系统解决中小民企内部不规范的情况,尤其是对财务收支严格规范管理,提高民营企业融资实力。同时,吸引人才打造专业化融资团队,结合具体项目进行融资需求的研判以及可行性分析,积累相关项目融资的经验。建立融资风险防范机制,融资前制定融资风险防范计划,运用第三方机构排查风险隐患,做好预警和防范工作,并且制定应急处理方案。

(二)拓宽融资渠道。建议我市逐步健全区域性资本市场,服务更多类型和规模的企业,为中小民营企业扩宽融资渠道。一是加快完善票据市场,鼓励发行中小微企业债权基金,集合债券、集合票据等票据业务。二是鼓励民间资本开展信贷业务,设立融资租赁公司、信托投资公司、典当行、小贷公司等不同主体。三是探索利用新一代信息技术提高金融供给的效能和精准性。如利用“互联网+”,互联网金融成本低、不受时空,能更好满足民营企业融资需求。利用云计算、大数据进一步完善天津市民营企业公共服务网络平台,使互联网融资不断创新升级,加大平台宣传力度。

(三)积极发挥正向引导、兜底保障作用。在宏观政府环境层面,我市应为民企融资提供政策支持:一是提供融资便利。将合伙制企业直接融资的审批制度按相关改革进程安排尽快过渡为注册制,简化审批事项流程。落实减税降费力度、采取“银税互动”方式探索破解民营企业融资难题。二是建立专业发展资金。出资设立民营企业发展基金,分行业、分专业、分产品设立基金。支持民营企业投资于先进制造业、电子信息技术、生物医药等高新技术行业,发展现代化服务业等新兴产业。三是完善贷款风险补偿机制,尝试形成以财政出资为主的资金补贴机制,给予优质民营企业风险补偿。

(四)完善信用体系。建立覆盖信息更全面的民营企业信用信息资源数据库,全面、准确的获取民营企业的信用信息,以确保守信企业得到快速准确的融资,增加投资市场信心。利用大数据、云计算等工具,逐步实现全市民营企业信用信息系统开放互通,不断扩大和完善信用记录档案的内容,综合考量和确定民营企业信用等级,不再以单一的指标或者要素评级。建立我市民营企业信用黑白名单制度,营造诚信经营的市场氛围。

(五)创新放贷机制。银行业金融机构是解决小微企业融资问题的重要途径,金融机构在追求盈利的同时,应肩负起构建普惠金融体系的社会责任,创新信贷业务审批、担保等模式,满足中小民营企业的资金需求。创新担保方式,根据企业的不同情况,提高产品的针对性、适用性和灵活性,探索采用中间担保机构为企业提供服务。优化企业考核评分制度,专设考核指标,实行立体式贷款评价。