我国城镇化空间形态的演变特征与趋势研判

中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所课题组

摘 要:现阶段,我国城镇化进入快速发展的中后期,新型城镇化空间形态呈现新的特征。城市群成为新型城镇化的主体形态,都市圈和“两横三纵”城市发展轴带集聚人口的能力日益增强,城市发展呈现分化状态,成长型与收缩型城市并存,这些构成了我国新型城镇化空间形态演变的基础。进入新时代,交通、产业、开放、生态、城乡融合等成为影响城镇化空间形态的新变量,对城镇化空间形态将产生广泛而深刻的影响。西部陆海新通道加快建设,取代包昆通道,形成“新两横三纵”城市发展格局。城市群、都市圈是下一步新型城镇化空间发展的重点。城乡融合发展和乡村振兴将为城镇化空间形态变化注入新动力。“十四五”及以后一段时期城镇化空间形态将更加多元、开放、均衡、高效。

关键词:城镇化空间形态;新型城镇化;区域经济发展

中图分类号:F299.21 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)09-0128-11

2019年,我国城镇化率达到60.60%,城镇常住人口达到84 843万人,相比2010年增加18 285万人。根据联合国预测,到2030年中国城市化率将达约70%,对应城镇人口为10.2亿人[1]。城镇人口的持续增加和城镇间人口的加速流动,必将带来城镇化空间形态的调整重塑。未来城镇新增人口向何处去,城镇空间形态如何演变,有待学术界深入探讨。

一、近年来我国城镇化空间形态的演变特征

城镇化空间形态的形成是一个长期过程,受到自然、地理、经济、社会、政治、文化等多个因素的影响。随着我国进入城镇化中后期阶段,城镇化空间形态将以“总体稳定、局部调整”的发展态势开启空间优化新阶段。“总体稳定”是指城镇化发展的主要轴带、城市群和都市圈等大形态趋于稳定,“局部调整”是指随着区域发展水平差距扩大以及超大、特大城市和大城市吸引力的增强,城镇化将由过去人口的城乡流动为主逐步转变为城乡流动、城城流动双轮驱动,城镇空间形态也将伴随这一过程呈现局部调整优化态势。

(一)“两横三纵”轴带人口占比总体提升,西部陆海新通道正加速替代包昆轴带成为新的纵向城镇化轴带

在我国网络化城镇空间格局中,以交通水系为骨架的“两横三纵”轴带,串联着主要城市群、都市圈和中心城市,形成了集聚效应明显的战略轴带。经初步测算,总体上“两横三纵”轴带人口①占全国比重在2010年的基础上提高了0.81个百分点,显示出城市发展轴带在我国城镇化格局中的支撑作用。表1列出了分轴带的具体情况,从中可以发现,五条城镇化战略轴带分化较为显著,沿长江轴带②、沿海轴带和京哈京广轴带的集聚能力较强,包昆轴带和陇海兰新轴带集聚能力较弱(见表1)。近年来,随着共建“一带一路”倡议走向深入,我国南向开放释放出巨大潜力,西部陆海新通道正加快形成并呈现较强的集聚态势。西部陆海新通道与包昆轴带中间部分重合较多,其在西北方向和西南方向上比包昆轴带拓展范围更广,对于人口的集聚和辐射作用比包昆轴带更强,正加快替代包昆轴带成为城镇化战略格局中重要的“一纵”。

(二)城市群地区人口占全国比重达80%以上,城市群之间呈现分化态势

根据课题组测算,我国19个城市群含地级城市235个,约占国土面积的29%,共承载人口11.14亿人,占全国的80.16%。相较于2010年,城市群地区人口增加5183.25万人,占全国比重提升0.26個百分点,形成长三角、京津冀、成渝、长江中游、中原5个人口亿级城市群,珠三角、海峡西岸2个人口5000万以上城市群。整体上,城市群作为我国城镇化主体形态的功能更加稳定。同时,19个城市群人口集聚呈现一定的差异性。其中,长三角、珠三角、京津冀三大城市群集聚人口能力较强,新增人口均超过600万人,占城市群地区新增人口的47.4%(见表2,下页)。山东半岛、成渝、长江中游、中原四个城市群新增人口均超过300万人。滇中、黔中、呼包鄂榆、山西中部、兰西、天山北坡、宁夏沿黄等城市群人口增加量及其占全国比重较小。哈长、中原、辽中南、长江中游、关中平原城市群人口占全国的比重下降幅度较大,哈长城市群甚至出现人口净减少的情况。这充分表明,尽管城市群作为城镇化的主体形态将继续发挥人口集聚的作用,但发达地区的城市群和相对欠发达地区的城市群的人口集聚能力不同,会推动我国城镇化空间形态在宏观上产生城市群间的局部调整。

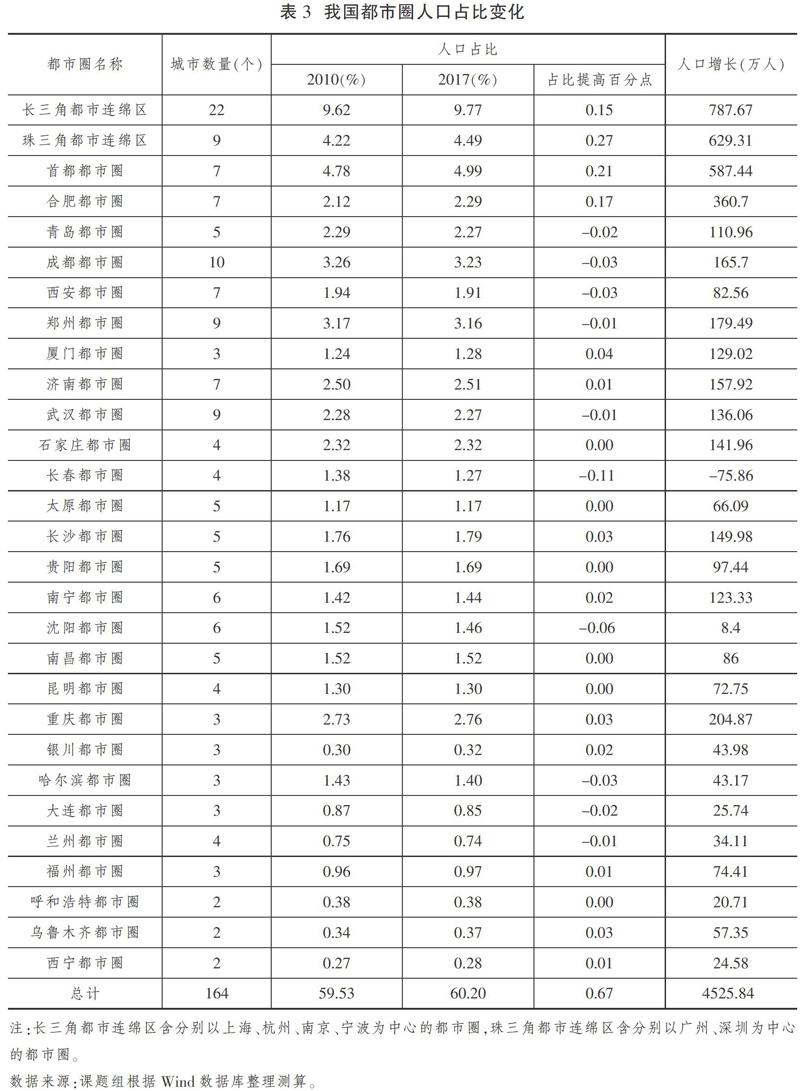

(三)都市圈集聚作用更加明显,引领城镇化高质量发展的核心功能不断强化

清华大学发布的《中国都市圈发展报告》认为,我国已经形成33个都市圈[2],包括6个成熟型都市圈、16个发展型都市圈和11个培育型都市圈,其中在长三角分别以上海、杭州、南京、宁波为中心的都市圈,珠三角分别以广州和深圳为中心的都市圈,空间地域连绵在一起,相互边界难以区分,故放在一起表述。课题组在此基础上对都市圈范围进行了整体校核和局部优化,并统计测算后发现,29个都市圈涉及164个地级市,面积占全国的21%,集聚83 632.61万人口,占全国的60.20%。其中,长三角都市圈人口过亿,珠三角都市圈、首都都市圈人口超5000万人,以成都都市圈为代表的22个都市圈人口超千万。相较于2010年,都市圈人口增加4525.84万人,占全国的比重提高0.67个百分点,比城市群区域集聚人口更为明显(见表3,下页)。都市圈成为引领城镇化高质量发展的核心载体。

(四)成长型与收缩型城市并存,城市形态呈现分化趋势

2010年以来,随着沿海地区产业转型升级、东北地区部分城市资源枯竭和产业衰退,中西部地区产业承接以及老一代农民工老化,部分劳动力逐渐回流中西部,东部地区一般劳动力集聚逐渐放缓,东北人口出现负增长,与此同时,北京、上海、深圳和广州超大城市和成都、杭州、重庆等特大城市及其他省会城市为主的大城市的就业机会、收入水平、配套设施、包容性以及工作、生活氛围和相对公平的竞争环境,对年轻人口、人才具有较强的吸引力,各大城市纷纷出台“人才政策”,降低人才落户门槛,吸引了一大批大学生等落户,常住人口继续保持了增长态势。统计表明,2010—2017年,深圳、天津、合肥、成都、广州人口增量均超过200万人,北京、重庆、郑州、芜湖、淮南、西安、武汉等城市人口增量超过100万人,16个城市人口增量在50万人以上①。在特大城市、大城市扩张的同时,处于城镇体系底端的中小城镇,面临着发展空间进一步压缩的严峻挑战。而在东北地区、海南和大别山地区等,受制于资源枯竭、产业衰退和发展条件落后,形成了一批收缩型城市,尤其是东北地区、海南各县人口流出较为普遍,大别山地区人口流出较多[3]。一些收缩城市在人口流出后,空间形态将不再扩张,趋于稳定状态,而另一些不能及时转变发展思路的城市,可能仍将继续粗放扩张,造成空间资源浪费,不利于城镇化健康发展。

三、推进城镇化空间结构优化的重点任务

“十四五”及以后一段时期,应顺应人口、经济活动的发展趋势,牢牢把握影响城镇空间结构变化的主要因素,推动形成多元、开放、均衡、高效的城镇化空间结构。

(一)推动“胡焕庸线”东西两侧分类施策,夯实人口、经济与资源、环境协调的空间开发基础

坚持因地制宜、分类指导的原则,以“胡焕庸线”为界,对人口密集地区和人口稀疏地区分类实施发展重点和开发模式(见表6,下页)。“胡焕庸线”以西集中优势,加大对边境地区的支持力度,发挥口岸城市功能,推动与“一带一路”深度融合;加强非边境地区人口向资源环境承载力较好的城市群集中,加快区域性中心城市建设。“胡焕庸线”以东优化发展,把都市圈地区打造成为集聚经济活动的主要承载地,形成区域竞争新优势[8];非都市圈地区实施点状开发,加快各类城市有序发展,加快实施乡村振兴战略。

(二)加快培育西部陆海新通道,优化形成“新两横三纵”战略格局

依托主要交通干线和综合交通运输网络,进一步优化调整城市化战略格局。在以往“两横三纵”城市化战略格局的基础上,推动城市发展轴带与对外通道建设紧密衔接,形成均衡化、网络化、开放化的城市群格局。以陇海兰新线为轴线,构筑丝绸之路城市发展带,形成“一带一路”重要支撑。依托沿江综合运输大通道,形成长江城市发展带,引导人口适度集中。优化发展沿海通道,形成我国经济转型升级、参与高水平全球竞争的标杆。建设京哈京广通道,形成中部和东北地区新型城镇化主体骨架。依托原有包昆通道,加快培育陆海新通道,实现“一带”和“一路”的有机衔接[9]。构建以丝绸之路城市发展带、长江经济城市发展带为两条横轴,以沿海、京哈京广、西部陆海新通道为三条纵轴的新“两横三纵”战略格局,促进国土集聚开发,引导生产要素向交通干线和连接通道有序自由流动和高效集聚,推动资源高效配置和市场深度融合。

(三)分类推进重点城市群建设,强化新型城镇化主体形态

保持现有城市群规模大致不变,分类指导各个城市群发展。推动粤港澳、长江三角洲、京津冀3个世界级城市群提质增效、减量优化发展,提升城镇化发展质量和开放竞争水平,提升全球影响力和辐射力。推动成渝城市群高质量发展,紧抓成渝地区双城经济圈建设机遇,切实发挥好成渝城市群作为“一带一路”和长江经济带发展交汇点的战略支撑作用,形成西部大开发战略实施的重要引擎和我国经济增长和社会发展第四极。加强改革创新,为扩张型城市群提供充足发展空间,优化发展长江中游、海峡西岸、北部湾、天山北坡、滇中、中原地区等城市群,打造推动国土空间均衡开发、引领区域经济发展的重要增长极(见表7)。妥善应对收缩型城市群,密切关注哈长、呼包鄂榆、兰州—西宁等城市群发展动向和人口流向,以“瘦身强体”的思路推动集约化发展,提升中心城市品质,建设小而精、小而美的城市群。

(四)积极构建现代化都市圈,引领空间集约高效开发利用

贯彻落实《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,加快培育现代化都市圈[10]。从严制订都市圈划定依据。以人口规模为基础,严格以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心;以人均GDP为依托,使都市圈内人均GDP达到全国中上水平;以重大战略规划实施为补充,都市圈的建设必须更好地服务当前和未来国家重大战略规划。严格控制都市圈数量,以超大、特大城市为依托,加快发展北京—天津、上海、广州—深圳等现代化核心都市圈。重点建设以成都、杭州—宁波、武汉、郑州、西安、济南、太原—晋中等为中心的17个重点都市圈。切实培育发展南昌、宁波、昆明、银川、哈尔滨、兰州等10个潜在都市圈(见表8)。合理确定都市圈规模,以1小时通勤圈为基本范围,防止都市圈泛滥[11]。分类推进都市圈建设,具体要做到:核心都市圈提质增效,持续提升共建共享水平;重点都市圈优势互补,着力构建一体化体制机制和市场环境;潜在都市圈补足短板,先行推进基础设施一体化规划建设管护。

(五)有序发展中心城市和小城镇,夯实城镇格局底部支撑

统筹县(市)新城建设与老城改造,全力提升县城规划、建设、管理的质量和水平,基本实现布局合理、功能齐全、管理规范,打造城乡融合的战略支点。规划发展特色小镇和特色小城镇,把特色小镇和特色小城镇作为新型城镇化与乡村振兴的重要结合点加以打造,使之成为促进经济高质量发展的重要平台。因地制宜创建完善一批工业发展型、历史文化型、旅游发展型、民族聚居型、农业服务型和商贸流通型等精品特色小镇,探索“市郊镇”“市中镇”“园中镇”“镇中镇”以及卫星型、专业型等多种类型特色小城镇。以特色小镇和特色小城镇发展为契机,带动乡村振兴发展,建立健全引导城市产业、消费、要素向农村流动的政策体系,积极挖掘、拓展和延伸农业农村的多维功能,构建农业全产业链。

四、城镇化空间形态的优化策略

推动城镇化空间形态优化,必须多措并举,从通道建设、城市群发展、都市圈构建等方面着力,形成城乡融合发展和区域协调发展的局面。

(一)加快西部陆海新通道建设

加快实施西部陆海新通道建设工程,推動重庆、广西、贵州等9个省(区、市)积极参与通道建设,在次区域合作层面带动沿线国家和地区共同推进西部陆海新通道共商共建共享。将西部陆海新通道建设纳入国家促进新一轮西部大开放的政策文件,抓好铁路、公路、港口、航道、多式联运基地等基础设施建设。在交通、信息、港口、园区、内陆无水港等方面与沿线国家和地区加强合作,构建多式联运体系,提高通关效率。完善西部陆海新通道建设工作机制,建立包括国家、省、市、县四级层面的西部陆海新通道宏观协调、中观合作及微观协作机制,提高通道运行效率。推动通道与区域经济深度融合发展,探索培育重要节点枢纽经济发展新模式,形成高品质陆海联动发展经济新走廊。加强对外开放和国际合作,抓好重大物流园区、物流产业项目建设,持续放宽外资准入,改善外商投资环境。

(二)推动成渝城市群高质量发展

从支撑成渝地区双城经济圈、长江经济带发展、新一轮西部大开发等国家重大战略高度,推动成渝城市群高质量发展,把成渝城市群建设成为带动西部经济转型升级、参与全球竞争与合作的世界级城市群。加快构建综合交通运输体系,构建成渝城市群与长三角、珠三角、京津冀城市群和粤港澳大湾区之间互联互通的交通运输体系。高标准编制实施成渝城市群轨道交通建设规划,形成成都、重庆与周边城市1小时交通圈。加快打造高端要素集聚平台,推动城市群创新升级和新旧动能转换。加大国家层面统筹力度,研究制定支持成渝城市群一体化发展的指导意见和支持政策。加快实施西部陆海新通道战略,推进南北向通道建设,利用渝新欧、蓉新欧等发展基础,进一步提升对外开放的层次和水平,形成向西向南开放的战略高地。

(三)完善都市圈建设配套政策

加快构建支持都市圈发展的政策体系,建立都市圈统一的建设用地市场,构建促进都市圈发展的土地制度体系,统筹确定供应规模、区片、底价,实现一个口子出、一个价格卖、一套标准分,让都市圈内土地价值充分实现、收益合理分配。建立都市圈基础设施发展的成本分担和利益共享机制,进一步完善财政转移支付体系。编制都市圈发展规划或重点领域专项规划,形成一张蓝图,统一实施空间拓展、产业选址和重大项目落地,制定机制清单。依托都市圈建立城市实体地域统计体系,探索以镇街为单位,按照一定人口密度、通勤量等标准,识别划分不同类型统计区。建立都市圈发展指标体系,按照实体地域开展都市圈人口、经济、社会等方面的统计,定期向公众发布主要指标情况。加强都市圈考核评估,将都市圈建设作为当地政府和部门年度工作任务、纳入年度重点督查事项,适时开展督导检查和考核评估。

(四)建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系

建立健全有利于城乡要素合理配置的体制机制,放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制,允许农村集体经济组织探索人才加入机制,吸引人才、留住人才,进一步完善农村承包地“三权”分置制度,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权”分置,健全集体经营性建设用地入市制度,率先在都市圈地区允许城乡建设用地指标可交易[12]。建立健全有利于城乡基本公共服务普惠共享的体制机制,推动教师资源向乡村倾斜,健全乡村医疗卫生服务体系和城乡公共文化服务体系,统筹城乡社会保险和社会救助工作。统筹布局城乡基础设施,建立城乡基础设施一体化管护机制。建立健全有利于乡村经济多元化发展和农民收入持续增长的机制,培育发展农村新产业新业态,构建农村一二三产业融合发展体系,挖掘农村生态价值,建立生态产品价值实现机制。

(五)对南北分化、城市分化进行分类引导

牢牢把握区域经济、城市发展的普遍性规律,提升对分化现象的认识水平,有效应对南北分化和城市分化[12]。推动北方资源型省份和产业衰退型地区结构转型,破除体制机制障碍,为中长期经济增长增添活力。更新城市发展理念,摒弃“城市必须增长”的惯性思维,贯彻落实“严控增量、盘活存量”的要求,放弃“摊大饼”式的扩张方式,严控土地供给。树立城市“精明收缩”理念,通过空间集聚和功能优化等措施,保持城市活力,挖掘潜在动力,提升区域效率。在主体功能区分析框架下,合理确定发展重点:在优化开发区,重点提升特大型和超大型城市以及重点城市群地区的创新能力和内涵式发展,缩减低效工业用地,提高公共服务承载能力;在重点开发区的中小城市,避免浪费蔓延式发展,加强地方特色和品质的挖掘和营造,提升城市绿色生态水平,做到精致增长;在农产品主产区的主要乡镇,可采取精明收缩等措施。

参考文献

[1]史育龙,申兵,刘保奎,等.对我国城镇化速度及趋势的再认识[J].宏观经济研究,2017(8):103-108.

[2]尹稚,袁弘,卢庆强,等.中国都市圈发展报告2018[M].北京:清华大学出版社,2019.

[3]郭源园,李莉.中国收缩城市及其发展的负外部性[J].地理科学,2019(1):52-60.

[4]傅远桂.中国西部陆海新通道高水平建设研究[J].区域经济评论,2019(4):70-77.

[5]李晓江.城镇化趋势与国家城镇空间体系构建[R/OL].[2019-02-02].http://www.planning.org.cn/report/view?id=312.

[6]陈恒,李文硕.全球化时代的中心城市转型及其路径[J].中国社会科学,2017(12):72-93.

[7]李爱民.我国城乡融合发展的进程、问题与路径[J].宏观经济管理,2019(2):35-42.

[8]张学良,林永然.都市圈建设:新时代區域协调发展的战略选择[J].改革,2019(2):46-55.

[9]高国力,刘保奎.调整优化新型城镇化空间布局[N].经济日报,2019-12-05(012).

[10]刘守英,熊雪锋.经济结构变革、村庄转型与宅基地制度变迁——四川省泸县宅基地制度改革案例研究[J].中国农村经济,2018(6):2-20.

[11]安树伟,孙文迁.都市圈内中小城市功能及其提升策略[J].改革,2019(5):48-59.

[12]申兵,党丽娟.区域经济分化的特征、趋势与对策[J].宏观经济管理,2016(10):33-36.

(责任编辑:文丰安)