综合护理在老年高血压护理中的应用效果

戴晓芬 戴流芳

临床常见的内科慢性疾病是高血压,其是诱导心血管事件与猝死的重要原因,具有体循环动脉血压升高且病程长及难治愈等特点。随着生活物质水平升高或生活节奏加快,该病症发病率逐渐呈升高趋势,经流行病学数据结果显示,目前我国老年群体该病症发病率≥50%,患者受年龄限制或记忆力减退等因素影响导致治疗依从性差,极易产生脑血管疾病、冠心病、心力衰竭、糖尿病等并发症,甚至危及生命,同时治疗时患者对疾病知识存在错误认知,其易产生焦虑或紧张等负性情绪,对病情康复造成不利影响,因此杨小秋,蔡惠贞,李巧玲等[1]学者认为,提供对症护理、对稳定血压有积极意义。本文分析老年高血压行综合护理效果,汇总如下。

1 资料和方法

1.1 基线资料

选择 本 院2017年1月—2019年8月接收136例 老年 高 血压患者,观察组:男42例,女26例,年龄61~85岁,平均(66.47±2.58)岁;病程4~15年,平均(9.28±2.36)年;高血压Ⅰ级24例,Ⅱ级25例,Ⅲ级19例;对照组:男40例,女28例,年龄62~87岁,平均(66.59±2.45)岁;病程5~17年,平均是(9.39±2.21)年;高血压Ⅰ级26例,Ⅱ级28例;Ⅲ级14例。比较两组基线资料无统计学意义(P>0.05)。(1)纳入:符合世界卫生组织制定的高血压诊断标准[2];舒张压≥90 mmHg;收缩压≥140 mmHg;年龄≥60岁;对“知情同意书”签字;经医院伦理委员会审核。(2)排除:认知功能障碍者;心肝肾等重要器官功能异常;凝血功能异常或免疫系统疾病;血糖指标难控制者;精神异常或者痴呆者;中途退出研究者。

1.2 方法

研究对象根据血压波动、提供对症治疗。

对照组:常规护理,定期监测血压并提供用药指导,调整患者的作息时间并叮嘱其保持充足睡眠,观察病情变化与临床指标,辅助其完成常规检查并提供对应的饮食方案。

观察组:常规护理措施与对照组一致,联合综合护理,(1)病房护理:热情接待患者,体现以人为本,人性化护理,主动介绍住院环境、医院规章制度以及临床医师,入住后营造舒适且温馨的病房环境,控制室内温湿度在适宜范围,消除患者住院的陌生感与恐惧感,床头摆放绿色植物,定期开窗通风确保空气流通,勤换床单被罩,预防发生交叉感染影响病情康复[3]。(2)药物治疗及护理:高血压患者遵医嘱用药能控制疾病进展,使用利尿剂时需强化观察及护理工作,达到控制血压且降低血容量的目的,用药时需实时监测患者是否发生低钾,若存在低钾现象则及时汇报给临床医师处理,定期观察患者的血钙及血钾等指标,有异常及时提供对症治疗,同时严格控制输液速度,确保输液具有较高的准确性及安全性,预防体位变动发生相关不良反应,夜间小便时对患者做好相关保护措施,预防血压突然降低发生昏厥或意外情况。并且向其与家属阐述遵医嘱按时按量用药的重要性,密切观察用药后患者可能发生的毒副作用,提前做好准备且提高用药依从性[4]。(3)心理指导及疾病宣教:年龄较大者受疾病影响易出现焦虑抑郁或心情烦躁等情况,因此护士平时要主动与患者交流沟通,使其与家属了解控制血压的必要性,叮嘱坚持用药并定期复查,鼓励说明内心想法、提供专业心理疏导,列举既往控制血压良好病例、提高配合度。(4)饮食指导:病情稳定后配合营养师制定针对性膳食计划,严格控制液体及能量摄入,适当食用鱼类及蛋类食物,增加复合碳水化合物满足机体所需膳食纤维供给需求,延缓食物中糖分吸收且预防高血脂损害血管壁,避免发生心血管疾病,同时叮嘱患者增加新鲜蔬菜瓜果,改善胃肠道蠕动预防便秘[5]。(5)康复锻炼:血压稳定的前提下叮嘱患者合理安排时间开展有氧运动,如慢走、打太极与广场舞等,控制体质量、稳定血压,控制运动强度、振幅,避免过度锻炼影响病情康复,平时每晚临睡前采用热水泡脚,改善局部血液循环,确保睡眠较充足,促进病情早期康复[6]。

1.3 观察指标

血压值:欧姆龙血压计测定两组护理前及护理后的舒张压及收缩压。

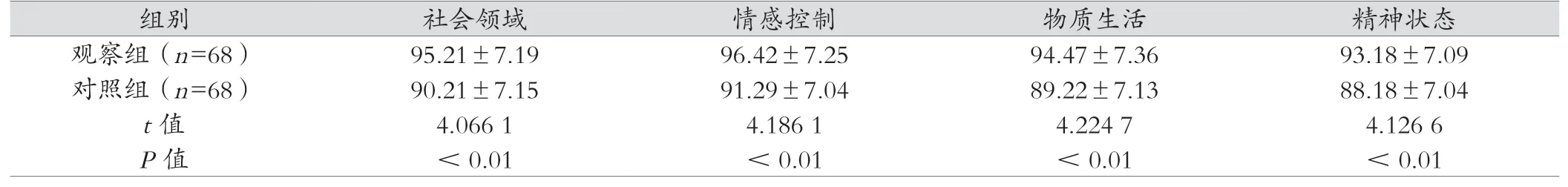

生活质量:参考SF-36健康问卷简表[7],涉及社会领域、情感控制、物质生活及精神状态,总分100,得分越高越好。

临床疗效:显效:监测血压与心率后显示,血压降低至正常范围,舒张压下降程度≥10 mmHg;好转:护理后降压效果明显,舒张压下降程度≤10 mmHg;无效:未达上述标准,有效率=显效率+好转率,有效率越高则护理措施更具优势。

护理满意度:护理结束后向患者发放医院自制的“满意度调查问卷量表”[8],含服务态度、专科操作、病房管理及疾病宣教等内容,满意≥85分,一般61~84分,不满意≤60分,满意率=满意率+一般率,满意率越高则护理措施更具优势。

1.4 统计学方法

SPSS 22.0软件分析数据,计量资料(x-±s)行t检验。计数资料(n,%)行χ2检验。P<0.05有统计学意义。

2 结果

2.1 血压值

护理前比较血压值无差异,P>0.05;护理后观察组血压值较对照组低,P<0.05,如表1所示。

2.2 生活质量

观察组生活质量评分较对照组高,P<0.05,如表2所示。

2.3 临床疗效

观察组临床有效率较对照组高,P<0.05(差异存在统计学意义),见表3。

2.4 护理满意度

观察组较对照组护理满意率高,P<0.05(差异存在统计学意义),见表4。

3 讨论

经调查研究显示,高血压属于临床常见的慢性内科疾病,初期无典型症状,病情持续发展表现为头晕恶心、肢体麻木及疲劳心悸等症状,具有发病率高、病程长及反复发作等特点,老年群体随着年龄增加身体各机体减退,其伴有基础性疾病导致治疗疾病难度增加,患者未接受及时治疗则增加心理负担及家庭经济负担,甚至严重影响生活质量。目前治疗高血压以药物为主,维持血压稳定性并且提高临床疗效,但治疗时患者认知能力低下及依从性较差诱导其产生焦虑或抑郁等不良情绪,使得最终药物治疗效果不理想,常规护理提供简单的用药指导以及血压监测,忽视患者的心理因素导致用药依从性欠佳,因此王雪莲,孙素香[9]学者认为,早期提供对症的护理措施能改善预后,便于获得良好的治愈效果。

有研究报道[10],综合护理能稳定患者血压、改善预后,早期提供药物指导能提高用药依从性,阐述遵医嘱用药及坚持服药的重要性,禁忌发生漏药或随意更改药物剂量等行为,初始用药时叮嘱家属监督,输液用药时需严格控制速度,确保输液的安全性及准确性,预防突然体位变动诱导不良反应发生,同时提供饮食指导能满足机体所需的营养需求,增加膳食纤维、高蛋白及复合碳水化合物摄入缓解食物内糖分吸收,有效的将机体空腹及餐后2 h血糖降低,预防高血脂严重损害血管壁,叮嘱患者多饮水并增加新鲜的蔬菜瓜果摄入改善胃肠道蠕动,预防发生便秘现象。其次,住院期间为患者营造舒适的病房环境,严格控制室内温湿度,定期开窗通风确保空气流通,消除陌生感及恐惧感,入院后主动与其沟通,普及高血压相关知识,提高认知度,鼓励阐述内心想法、提供专业心理疏导,提高配合度,同时待病情稳定后鼓励患者早期开展有氧运动,提高机体抵抗力,促进疾病康复[11-12]。

本研究护理前两组血压无差异,P>0.05;护理后观察组血压较对照组低;生活质量评分较对照组高;观察组护理满意率(98.53%)高于对照组89.71%,观察组临床有效率(97.06%)高于对照组88.24%,P<0.05,说明本研究与李永红等[13]文献结果接近。

表1 血压值(mmHg, x- ±s)

表2 生活质量(分, x- ±s)

表3 临床疗效 [例(%)]

表4 护理满意度 [例(%)]

综上所述:老年高血压患者行综合护理能确保血压的稳定性且改善生活质量,提高护理满意度并搭建融洽的护患关系,临床应用较广泛。