区域视角下良渚文化因素的排他性与独立性

富鹏程

(上海大学 文学院,上海 200444)

一、前 言

良渚文化,1936年由西湖博物馆的施昕更与何天行两位先生发现于杭州余杭良渚镇,最初由于发现部分黑陶而被认为是龙山文化的一个类型[1],1959年夏鼐先生正式提出了“良渚文化”的命名。1981年浙江省文物考古研究所对吴家埠遗址的发掘是良渚遗址群内第一次较大规模的考古发掘,至今关于良渚文化遗址的调查、试掘、发掘工作已经开展得较为全面,各方的考古资料也有比较全面的公布。得益于此,我们对于良渚文化的面貌、性质、状况已经有了一定的认识,并取得了大量研究成果,为我们继续深入研究良渚文化带来很大方便。

梳理多年的考古成果不难发现,一个史前文化的出现、发展一般都会经历对自身的改造和对外界的影响两个过程。一个独立的史前文化,在其发展过程中的萌芽阶段,往往受到前一考古学文化的巨大影响,甚至是由前一个文化发展而来;发展前期,存在较多前一文化因素与自身独特文化因素共存的现象,具有明显的文化因素过渡、继承或消化的特征;中期是文化发展的鼎盛阶段,前一文化因素基本消失,表现出较多独树一帜的文化风格;后期,独立文化经历了长时间的对外交流或扩张,自身发展遇到瓶颈,为了保持文化活力,一般会吸收其他文化因素,以维持自身的延续。

本文将一个文化在发展过程中排斥、消除、消化其他文化因素的特性称为“排他性”,将历经发展生成自身独特文化面貌的特性称为“独立性”。良渚文化在发展过程中,文化因素的排他性和独立性较为明显,主要表现在器物类型、埋葬习俗、崇拜信仰等方面。良渚文化广泛分布于环太湖流域,其主要分布范围为东北至长江,东南至钱塘江,西至太湖西岸[2],甚至还包括长江以北的蒋庄遗址[3],以及钱塘江以南的名山后遗址、塘山背遗址[4]。由于良渚文化在地域上的广泛分布,参考行政区划与地区文化面貌的差别,可将良渚文化区别为良渚地区、嘉兴地区、苏沪地区和宁绍地区四个主要分布区域。本文将利用区域视角下的文化因素分析法,从器物、葬俗、信仰等方面,分别对这四个区域内良渚文化因素的排他性与独立性展开分析。

二、良渚文化因素的排他性

文化因素排他性的主要表现形式为削弱,即表现为一个文化对于其他文化因素的去除、消化,这一“其他文化因素”可能是同一地区前一个文化的残留,也可能来自对外交流中其他文化的影响。从考古发掘公布的资料来看,良渚文化因素的排他性在早期主要表现为对于前一文化即崧泽文化因素的去除,晚期则表现为对外来文化因素的去除。

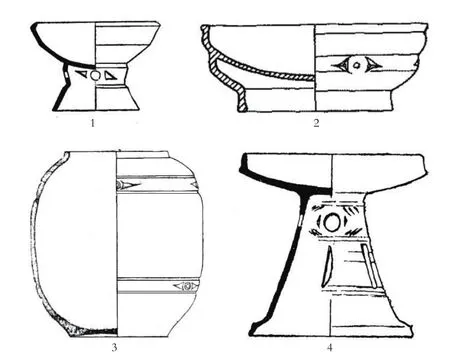

多地的考古发掘表明,良渚文化是由崧泽文化发展而来。例如江苏吴县张陵山遗址发现的崧泽文化层与良渚文化层之间有一明显处于过渡期的文化层[5],良渚文化早期的良渚地区、苏沪地区一部分器物也都残存有崧泽文化因素[6],可称之为“崧泽遗风”。良渚文化因素对于崧泽文化因素的去除,首先表现在陶器上。如左右两个三角形中间夹一圆形的装饰是崧泽文化的风格,如崧泽遗址发现的陶豆(图一,1)[7],早期良渚文化出土的一些陶器上也有类似的装饰[6],如位于良渚地区的庙前遗址出土的陶豆(图一,2)[8],位于苏沪地区的江苏吴江梅埝龙南遗址出土的两件陶罐(图一,3)[9]和上海青浦金山坟遗址T1M2中出土的喇叭足浅盘豆(图一,4)[10]。崧泽文化风格同样多见于嘉兴地区良渚早期墓葬出土的陶豆上,如桐乡新地里遗址陶豆为敛口、假腹[11],在形制上与崧泽文化的敛口陶豆多有相似。但到了良渚文化中期,上述崧泽文化风格的器物已基本不见,崧泽遗风消失。良渚文化对于崧泽文化因素的去除还表现在埋葬习俗上,嘉兴地区某些贵族墓葬在东南角挖坑埋设夹砂红陶缸的现象[11]是典型的崧泽文化遗风,而发展到良渚文化中期,这一埋葬习俗已经几乎不见。

良渚文化在发展过程中与其他地区的文化存在交流的情况,如与华北地区的大汶口文化产生交集[12],又传播到宁绍地区[4],而在对外交流的过程中,亦会受到其他同时期文化因素的影响,良渚文化所表现出的排斥外来文化因素、对自身文化的沿袭是其文化因素排他性的另一方面的表现。良渚地区的多处晚期良渚文化遗址中,除了良渚文化独特的T形足、侧扁足和圆锥足鼎之外,还发现少量异形足鼎,说明该地区在良渚文化晚期受到了外来文化因素的侵蚀和渗透[13]。但这种现象非常少,表明,尽管良渚地区的良渚文化发展到晚期已经衰落[6],不再具有绝对中心地位,但对外来文化因素的排斥性依然很强。钱塘江以南宁绍地区的塘山背、名后山、塔山等遗址被认为存在良渚中晚期文化层[14],说明良渚文化在中晚期已经传播到宁绍平原,与那里的史前文化产生交集。虽然宁绍地区河姆渡文化以后的文化序列不甚清楚,但器身饰有绳纹的釜形器作为河姆渡文化的传统器物(图二,1)[15],在塔山遗址良渚文化层的发掘中也有发现(图二,2)[16]。以塔山遗址的情况来看,绳纹釜在良渚文化层中占遗物比例较大,是这一地区良渚文化的常见炊具。然而从良渚文化现有考古资料来看,绳纹釜并没有随着文化交流传播至钱塘江以北地区而成为良渚文化的常见器物,这同样说明良渚文化在与外部文化的交流中,其主要分布区即环太湖流域始终保持着较强的排他性。

图一 早期良渚文化中的“崧泽遗风”

良渚文化因素排他性的另一特征表现为不同分布区域排他性的强弱不一。良渚文化的中心在何处,随着考古发掘的进行,这一问题应该已经得到解决。1986年发掘的浙江余杭反山墓地,人工堆筑的体积达两万立方米的高土台冢,包括“琮王”“钺王”在内的大量随葬品,均显示出墓地主人高于一般贵族阶层的地位[17];2006—2007年良渚古城的确认[18],向世人展示了良渚文化的规模与发达程度,昭示着以良渚古城为中心的良渚遗址群在良渚文化中前期作为整个文化中心的地位。良渚文化社会是一个崇尚神权的社会,作为王权与神权相结合的神王之国[19],其文化影响力应当是以良渚遗址群为中心向外辐射,这就不可避免地造成远离中心区的区域良渚文化因素排他性的减弱。即便如此,良渚文化因素的排他性在非中心区域也依然持续发挥着作用。

图二 塔山遗址中的河姆渡文化因素

1988—1992年浙江省文物考古研究所先后对庙前遗址进行过四次发掘,清理的一、二层地层为良渚早期文化层,出土的鱼鳍足鼎、过滤器、鼎甑、圈足罐等器物是其进入良渚文化时期的标志,但从出土情况看,庙前遗址早期由崧泽文化发展至良渚文化的“过渡期”并不是很长,而是经历了非常明显的文化因素的“突变”。这个过程是迅速的,特别是几种由崧泽文化发展而来的豆,均被迅速消化演变为良渚文化主流豆的形式[8]。这种突变以在崧泽时期并不发达,到良渚时期迅速流行的直口、平沿矮把豆最为明显[20],表明良渚地区的良渚文化在早期已迅速摆脱崧泽文化残留,开始发展成为独具特色的史前文化。而同样处于良渚文化早期,以龙南遗址[9]、福泉山遗址[21]为代表的苏南、沪西地区,以及以普安桥遗址[22]为代表的嘉兴地区,虽然出土有良渚文化的典型器鱼鳍足鼎和双鼻壶,但仍然有较多蕴含崧泽遗风的凿形足鼎、折腹罐等器物。由此表明,即使这些地区都已进入良渚文化的早期阶段,但日常器物风格所表现出来的文化面貌仍有所差别。良渚地区早于嘉兴、苏沪地区摆脱崧泽遗风发展成为典型良渚文化,这正可说明当时处于非中心区域的嘉兴、苏沪地区良渚文化因素的排他性明显不如处于文化中心的良渚地区强。上文所举宁波象山县塔山遗址上文化层中发现绳纹陶釜,而良渚文化不见使用陶釜的情况,表明良渚文化对于河姆渡文化因素同样有排斥与抵抗。既如此,塔山遗址的良渚文化应当也保持有对于河姆渡文化风格的排他性,却还是能在日常器物上发现河姆渡遗风,亦能说明良渚文化因素的排他性在宁绍地区有较大程度的减弱。

三、良渚文化因素的独立性

与排他性相反,文化因素独立性的主要表现形式为增强,即表现为对自身文化因素的发展、强化。独立性强调的是自身文化风格的独立,包括对自身独特文化风格的发展与再创造。良渚文化因素的独立性,既表现在各地区良渚文化对于典型良渚风格的认同与传承,亦表现在传承、发展基础上的“再创造”,既一脉相承,又各不相同:一方面为共同文化层面上确立文化认同的独立,另一方面为地区层面文化面貌上的独立。

良渚文化不同地区对于自身文化表现出很强的共识性,具有强烈的族群认同,表现为不同地区对于良渚文化典型风格的传承。这与作为良渚文化中心的良渚地区的发展有很大关系。良渚地区以文化中心的地位存在于偏中心的地域,又以神权结合军权的形式形成对于整个环太湖流域良渚文化的文化辐射,这就产生了良渚文化因素的独立性。良渚玉器尤其是玉琮是良渚文化的精髓,而作为良渚文化神崇拜产物的神人兽面纹更是良渚文化的精神至宝,是良渚文化独特的标志[23]。正是以这一广泛存在于各地区的良渚玉器上的神灵观念为主要标志,说明各地区良渚文化已形成强烈的族群认同和神权至上的信仰[24]。

除此之外,各地区对于日用陶器器形的沿袭,表明各地区良渚文化对于典型良渚风格的认同以及良渚文化因素的独立性。如鼎是良渚先民日常用具中的主要器类,尽管在良渚文化漫长的生命历程中其形态有所变化[6],但以鱼鳍足、T形足为典型特征的鼎广泛出现在各地的良渚文化遗址中。另有包括双鼻壶、带流杯等日常用器,以及发掘出土的陶器普遍带盖的情况,亦表明良渚文化对于日常器物的制造和使用已经形成独特的风俗习惯。总之,以物质生活上的陶鼎和精神生活上的玉琮为代表,良渚文化面貌表现出很高的一致性。

图三 良渚文化“石刀状”耘田器

在农业工具上,被认为作为“石锄”[25]使用的“石刀状”[26]耘田器是良渚文化所独有的器类,广泛分布于良渚文化各地区,如浙江的杭州水田畈遗址(图三,1)[27]、海宁赞山遗址[28],江苏的吴江梅堰遗址(图三,2)[29],上海的金山亭林遗址(图三,3)[30]等。这一农业生产工具的普及不仅仅是良渚文化因素的独立性在农业上的表现,更说明良渚农业生产水平的进步。

良渚文化的独立性亦表现在墓葬制度上。良渚的大墓均为贵族墓地,从张陵山遗址开始,不断有良渚大墓被发掘,通过对发掘报告的整理比较可知,良渚大墓均位于人工堆土的高地上[31]。以人工专门营建大型土墩形墓地[32]的形式来彰显各聚落上层阶级的权力与地位,这一埋葬制度在良渚地区、嘉兴地区、苏沪地区的高等级良渚墓地中均有发现,代表了良渚文化埋葬制度的独立性。类似于反山墓地这样的祭坛和墓地复合址的高土台冢[24],其兴建是一件耗时费力的大工程,对于各地区的良渚中心聚落来说均不是一项轻松的工程,需要投入较大的人力、物力来完成。这种营建高台土坑墓既葬高等级逝者又行祭祀之礼的埋葬形式已经不单单是一种埋葬制度,将贵族墓地亦当做祭祀场所来使用,反山墓地、瑶山墓地、福泉山墓地均是如此,这一特殊形式在不同地区的出现代表着一种共同的信仰。

良渚文化地区层面文化面貌上的独立性,表现为各具特色的地区文化发展方向。随葬品在一定程度上代表文化的发展水平,蕴含着一个文化的生产、生活信息,而随葬陶器的组合较能反映一个文化的面貌。良渚文化在不同地区的发展进程中,对于随葬品的选择已形成不同的组合方式,如以反山墓地为代表的良渚地区,其随葬陶器组合为鼎、豆、罐,这有别于嘉兴地区、上海地区良渚墓葬以鼎、豆、双鼻壶为随葬陶器的基本组合[24]。这样的随葬陶器选择或许与各地区发展出不同特色的地方陶器有关。如良渚地区的鼎甑(图四,1)、过滤器(图四,2),苏沪地区的带把匜,嘉兴地区的三鼻簋(图四,3)等[8]。另外,地区间不同的丧葬习俗也是良渚文化因素独立性的表现形式,在蒋庄遗址的良渚文化墓葬中,随葬陶鼎的足部均残,陶豆的柄和圈足、双鼻壶的口和圈足亦是残损状态,反映了当地良渚时期的毁器习俗[33]。在平湖庄桥坟遗址的发掘中,其墓葬群有着依据家族群的分区,而在M182、M137前的祭祀坑H18是用于一个墓区而不是单个墓葬的祭祀,这一现象在良渚文化中极为罕见[34]。

四、结 论

综上所述,通过良渚文化时期的器物、埋葬制度、信仰等方面,可以看到良渚文化因素的排他性与独立性均具有几个明显的特点。

图四 良渚文化不同地区特色陶器

良渚文化因素的排他性是以自身文化为根基,以自身文化发展为动力机制。首先,良渚文化因素的排他性表现为对于异文化因素的排斥与去除,在自身文化风格发展的过程中,排他性始终同步跟进,且愈发强大与成熟,直至文化发展到鼎盛;其次,排他性在不同地区表现出明显的强弱差别,具有区域范围的不平衡,处于良渚文化核心区则排他性强,处于边缘区则排他性弱。

良渚文化因素的独立性同样是以良渚典型文化风格为基础,是对于自身文化的传承与发扬。首先,独立性表现为区域范围内文化面貌的高度一致性,蕴含着整个良渚文化分布区与影响区对于文化意识的认同;其次,独立性又有区域层面的差异,各地区接受文化的大统一后,又发展出各具特色的地方文化风格。

良渚文化因素的排他性与独立性对于良渚文化能够繁荣千年之久起着不同的作用。排他性主要表现在良渚文化前中期的发展阶段,对于自身主流文化来说,起着塑造典型文化风格的作用,在文化的发展过程中更多地表现为一种动作、一个过程。排他性的区域差异所导致的不同地区文化在前中期发展的不平衡,直接作用于文化核心区的产生以及聚落等级的分化,间接地影响到部落或族群的分异以及人群阶级的产生。而良渚文化因素的独立性则主要在发展的中后期显现,在形成文化认同之后,又催生了文化多元发展格局,更多地以结果的形式在文化的发展过程中彰显。以文化面貌统一为表现的独立性,是良渚文化的自我认识与自我确立,是自身文化发展壮大的重要因素;而形成区域特点的文化因素的独立性,暗示着非核心区聚落的发展壮大,它们代表着良渚文化的生命力,是良渚文化繁荣千年的重要原因。至于在良渚文化晚期,过分强势的文化排他性与独立性是否对良渚文化的衰落甚至走向灭亡产生影响,还有待进一步的研究。

就文化内部因素的剖析看,文化因素的排他性造就了文化因素的独立性,排他性加强了良渚文化风格的纯洁性与影响力,使文化面貌表现出更强的独立性;反之,独立性又增强了排他性,加强了良渚文化统一视野下的文化认同。排他性与独立性的相互作用,对良渚文化内核的塑造产生巨大影响,共同推动了良渚文化的发展繁荣,共同创造了生产力发达、体量庞大、内涵丰富的良渚文化,才使得良渚文化成为满天星斗里最璀璨的一颗。

[1]施昕更.良渚:杭县第二区黑陶文化遗址初步报告[M].杭州:浙江省教育厅,1938.

[2]郭明建.良渚文化宏观聚落研究[J].考古学报,2014(1).

[3]张雪非,林留根.江苏兴化、东台蒋庄遗址[J].大众考古,2016(6).

[4]刘军,王海明.宁绍平原良渚文化初探[J].东南文化,1993(1).

[5]南京博物院.江苏吴县张陵山遗址发掘简报[M]//文物编辑委员会.文物资料丛刊:第六辑.北京:文物出版社,1982:25—36.

[6]朔知 .良渚文化的初步分析[J].考古学报,2000(4).

[7]上海市文物保管委员会.崧泽:新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1987:54.

[8]浙江省文物考古研究所.良渚遗址群发掘报告之四:庙前[M].北京:文物出版社,2005:121—122,361—363.

[9]龙南遗址考古工作队.江苏吴江梅埝龙南遗址1987年发掘纪要[J].东南文化,1988(5).

[10]上海市文物保管委员会,中国科学院上海硅酸盐化学与工学研究所,浙江农业大学.上海青浦县金山坟遗址试掘[J].考古,1989(7).

[11]浙江省文物考古研究所,桐乡市文物管理委员会.浙江桐乡新地里遗址发掘简报[J].文物,2005(11).

[12]栾丰实.良渚文化的北渐[J].中原文物,1996(3).

[13]浙江省文物考古研究所.良渚遗址群发掘报告之三:良渚遗址群[M].北京:文物出版社,2005:328.

[14]许鹏飞.试论良渚文化的去向:从良渚文化末期遗存的面貌谈起[J].东南文化,2015(5).

[15]浙江省文物考古研究所.河姆渡:新石器时代遗址考古发掘报告:上册[M].北京:文物出版社,2003:40.

[16]浙江省文物考古研究所,象山县文物管理委员会.象山县塔山遗址第一、二期发掘[C]//浙江省文物考古研究所.浙江省文物考古研究所学刊.北京:长征出版社,1997:22—73.

[17]浙江省文物考古研究所反山考古队.浙江余杭反山良渚墓地发掘简报[J].文物,1988(1).

[18]刘斌,王宁远,陈明辉.良渚文化与良渚古城考古的意义[N].中国文物报,2019-7-9(3).

[19]张忠培.良渚文化墓地与其表述的文明社会[J].考古学报,2012(4).

[20]丁品.试论崧泽文化向良渚文化的转变[C]//浙江省文物考古研究所.良渚文化研究:纪念良渚文化发现六十周年国际学术讨论会文集.北京:科学出版社,1999:264—272.

[21]黄宣佩,张明华.上海青浦福泉山遗址[J].东南文化,1987(1).

[22]北京大学考古学系、浙江省文物考古研究所、日本上智大学联合考古队.浙江桐乡普安桥遗址发掘简报[J].文物,1998(4).

[23]黄宣佩.良渚文化特征分析[C]//上海博物馆集刊编辑委员会.上海博物馆集刊.上海:上海古籍出版社,1990:50—58.

[24]浙江省文物考古研究所.良渚遗址群发掘报告之二:反山:上[M].北京:文物出版社,2005:365—371.

[25]林华东.良渚文化研究[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[26]纪仲庆.略论中国古代石器的用途和定名问题[C]//南京博物院.南京博物院集刊:6:建院50周年论文专号.南京:南京博物馆,1983.

[27]浙江省文物管理委员会.杭州水田畈遗址发掘报告[J].考古学报,1960(2).

[28]蒋卫东.也说“耘田器”[J].农业考古,1999(1).

[29]江苏省文物工作队.江苏吴江梅堰新石器时代遗址[J].考古,1963(6).

[30]上海博物馆考古研究部.上海金山区亭林遗址1988、1990年良渚文化墓葬的发掘[J].考古,2002(10).

[31]南京博物院.苏州草鞋山良渚文化墓地[C]//徐湖平.东方文明之光:良渚文化发现60周年纪念文集(1936—1996).海口:海南国际新闻出版中心,1996.

[32]上海市文物管理委员会.福泉山:新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2000.

[33]南京博物院.江苏兴化、东台市蒋庄遗址良渚文化遗存[J].考古,2016(7).

[34]浙江省文物考古研究所,平湖市博物馆.浙江平湖市庄桥坟良渚文化遗址及墓地[J].考古,2005(7).