“精粗”“细大”“粗细”三个反义相成词的历史演变

王绪云

摘 要: 词汇演变随着时代变化而变化,古汉语词汇到了现代汉语词汇中,词形和词义发生了许多变化。本文以先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐、宋明、清、民国这六个时间段为划分点,对“精粗”“细大”“粗细”这三个反义相成词及词序相反的“粗精”“大细”“细粗”进行历史阶段发展演变的研究,列举相关文献记载,观察每个反义相成词在每个时间段文献出现的明确记载的数量有多少,以及反义相成词——“粗细”具体是在什么时代出现的。

关键词: 反义相成词 精粗 细大 粗细 历史演变

引言

“精粗”“细大”“粗细”这三个反义相成词涉及6个语素,不同的语素4个,现代汉语后来出现的“粗细”在古代汉语中已经在“精粗”和“细大”这两个反义相成词中使用了,只是还没有将“粗”和“细”放在一起使用而已。词汇发展到今天,《汉语大词典》中出现的词语只有四个,即“精粗”“细大”“粗细”“粗精”,“大细”“细粗”没有列入其内,在历史中可能使用过、出现过,但最终没有形成词而被社会普遍使用。本文以文献中同时出现的“精粗”“细大”“粗细”这三个反义相成词作为切入点,以历史词汇学的眼光分时间段重新梳理,研究其在不同历史时期的使用情况,同时观察“粗精”“大细”“细粗”顺序相反的时候是否也使用过,若使用过,则查看具体使用情况并分析原因。

本文在进行文献查寻时,调查采用的文献甚多,分为古代汉语和现代汉语两个时间段进行文献资料的查寻。先秦两汉到民国为古代汉语时期,文献资料来自“中国哲学书电子化计划”网站,其中先秦两汉一共101种文献资料,魏晋南北朝一共13种文献资料,隋唐一共5种文献资料,宋明一共15种文献资料,清一共5种文献资料,民国一共1种文献资料。现代汉语语料库来自“北京大学中国语言学研究中心语料库”,在选用时只选有明确出处的。

一、“精粗”及“粗精”在不同历史时期的使用情况

(一)先秦两汉26种文献的调查

“精粗”一词同时连用出现了11例。如:

1.《礼记·王制》:“布帛精粗不中数、幅广狭不中量,不粥于市。”

2.《论衡·逢遇》:“何则?道有精粗,志有清浊也。”

3.《庄子·杂篇·天下》:“配神明,醇天地,育万物,和天下,泽及百姓,明于本数,系于末度,六通四辟,小大精粗,其运无乎不在。”

“粗精”一词同时连用出现了0例。

(二)魏晋南北朝13种文献的调查

“精粗”一词同时连用出现了6例。如:

1.《颜氏家训·慕贤》:“校其长短,核其精粗,或彼不能如此矣。”

2.《抱朴子·内篇·遐览》:“见待余同于先进者,语余曰,杂道书卷卷有佳事,但当校其精粗,而择所施行,不事尽谙诵,以妨日月而劳意思耳。”

3.《抱朴子·外篇·仁明》:“杀身成仁之行可力为,而至鉴玄测幽之明难亡假。精粗之分,居然殊矣。”

“粗精”一词同时连用出现了0例。

(三)隋唐5种文献的调查

“精粗”一词同时连用出现了8例。如:

1.《群书治要·卷五十·袁子正书·贵公》:“乱于色者,即目不别精粗,沉于声者,则耳不别清浊。”

2.《通典·礼九十四·义服》:“妇人则布总,精粗如男子之冠。”

3.《通典·礼九十九·诸孝从柩车序》:“徒跣哭从,诸丈夫妇人各依服精粗依次从哭。”

“粗精”一词同时连用出现了1例。

1.《通典·兵二·杂教令》:“诸将三日一巡本部吏士营幕,阅其食饮粗精,均劳逸,恤疾苦,视医药。”

(四)宋明15种文献的调查

“精粗”一词同时连用出现了87例。如:

1.《四书章句集注·大学章句》:“至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。”

2.《太平御览·释部一·叙佛》:“有经书数千卷,以虚无为宗,包罗精粗,无所不统。”

3.《朱子语类·诗二·常棣》:“圣人之言,自是精粗輕重得宜。”

“粗精”一词同时连用出现了0例。

(五)清5种文献的调查

“精粗”一词同时连用出现了8例。如:

1.《全唐书·卷三十七·田家三首》:“家贫留客久,不暇道精粗。”

2.《全唐诗·卷四百四十五·偶作二首》:“精粗随所有,亦足饱充肠。”

3.《康熙字典·力部·三》:“谓治布有精粗之分。”

“粗精”一词同时连用出现了0例。

(六)现代汉语文献的调查

“精粗”一词同时连用出现了43例。如:

1.《中国哲学简史》:“六通四辟,小大精粗,其运无乎不在。”

2.《刘心武短篇》:“幸而七舅舅在游山逛水、看戏方面维系住了自我同外界的联系,并且不求甚解、不择精粗,因而苟活到比古稀人年还高的寿数。”

3.《钱钟书》:“钟书在他父亲的教导下‘发愤用功,其实他读书还是出于喜好,只似馋嘴佬贪吃美食:食肠很大,不择精粗,甜咸杂进。”

“粗精”一词同时连用出现了6例。

1.《语言学论文》:“因此,它的句法呈现出繁简皆备、粗精互现的多元化特点。”

2.《1994年报刊精选》:“作为山东纺织技术改造及产品开发品种的氨纶系列产品、巾被、针织内衣、精粗纺呢绒、宽幅印染装饰布。”

3.《白银资本》:“虽然斯密谈到了粗精毛纺织业中出现的三种主要技术进步和许多细小进步。”

二、“细大”及“大细”在不同历史时期的使用情况

(一)先秦两汉26中文献的调查

“细大”一词同时连用出现了8例。如:

1.《春秋繁露·王道》:“诛恶而不得遣细大,诸侯不得为匹夫兴师,不得执天子之大夫。”

2.《杂家·淮南子·要略》:“必有细大驾和,而后可以成曲。”

3.《吕氏春秋·士容论·务大》:“细大贱贵,交相为赞,然后皆得其所乐。

“大细”一词同时连用出现了0例。

(二)魏晋南北朝13种文献的调查

“细大”一词同时连用出现了0例。

“大细”一词同时连用出现了0例。

(三)隋唐5种文献的调查

“细大”一词同时连用出现了1例。

1.《通典·食货一·田制上》:“细大之义,吾未能得其中。”

“大细”一词同时连用出现了1例。

1.《意林·卷一·韩子二十卷》:“对曰:‘不也。瑟者小弦大声,大弦小声,大细易位,贵贱易序,故儒者不为。”

(四)宋明15种文献的调查

“细大”一词同时连用出现了6例。如:

1.《太平广记·职官·韦绚》:“对剔进谏,细大必行。”

2.《朱子语类·论语十六·述而篇》:“但圣人不分细大,都说在里面,学者皆当著工夫。”

3.《郁离子·卷上·喻治》:“证有阴阳虚实,脉有浮沉细大。”

“大细”一词同时连用出现了1例。

1.《朱子语类·论语二十九·阳货篇·宰我问三年之丧章》:“曰:‘须是大细兼举。”

(五)清5种文献的调查

“细大”一词同时连用出现了4例。如:

1.《全唐诗·卷四百零一·和乐天初授户曹喜而言志》:“王爵无细大,得请即为恩。”

2.《全唐诗·卷四百六十一·齿落辞》:“物无细大,功成者去。”

3.《康熙字典·人部·士》:“自山而西,为凡物细大不纯者谓之傜。”

“大细”一词同时连用出现了0例。

(六)现代汉语文献的调查

“细大”一词同时连用出现了1例。

1.《中国成语大辞典(分类)》:“唯利是图 细大不捐 雁过拔毛。”

“大细”一词同时连用出现了0例。

三、“粗细”及“细粗”在不同历史时期的使用情况

(一)先秦两汉26中文献的调查

“粗细”一词同时连用出现了0例。

“细粗”一词同时连用出现了0例。

(二)魏晋南北朝13种文献的调查

“粗细”一词同时连用出现了0例。

“细粗”一词同时连用出现了0例。

(三)隋唐5种文献的调查

“粗细”一词同时连用出现了5例。如:

1.《通典·礼四十七·五服缞制度》:“每一幅为三辟积,其辟积相向为之,谓之袧。其袧大小随人腰粗细为之。”

2.《通典·礼四十九·齐缞丈周》:“据齐缞升数,粗细已降,何忍服之节制,减至于周?”

3.《通典·乐三·历代制造》:“柱有高下,弦有粗细,于十二弦复应若为?”

“细粗”一词同时连用出现了0例。

(四)宋明15种文献的调查

“粗细”一词同时连用出现了28例。如:

1.《西游记·官封弼马心何足 名注齐天意未宁》:“忽喇的一声,把公案推倒,耳中取出宝贝,幌一幌,碗来粗细,一路解数,直打出御马监,径至南天门。”

2.《封神演义·姜子牙三路分兵》:“密密钢锋,如列百万大小水晶盘;对对长枪,似排数千粗细冰淋尾。”

3.《太平广记·雷二·徐智通》:“曰:‘寺前古槐,仅百株。我霆震一声,剖为纤茎,长短粗细。”

“细粗”一词同时连用出现了0例。

(五)清5种文献的调查

“粗细”一词同时连用出现了10例。如:

1.《红楼梦·秋爽斋偶结海棠社 蘅芜苑夜拟菊花题》:“原来这‘梦甜香只有三寸来长,有灯草粗细,以其易烬,故以此为限。”

2.《全唐诗·卷四百三十九·红藤杖》:“粗细才盈手,高低仅过身。”

3.《儒林外史·名士大宴莺脰湖 侠客虚设人头会》:“一班唱清曲打粗细十番的,又在一船。”

“细粗”一词同时连用出现了0例。

(六)现代汉语文献的调查

“粗细”一词同时连用出现了500例左右。如:

1.《中国儿童百科全书》:“问:共买了粗细竹子各多少根?”

2.《上帝掷骰子吗——量子物理史话》:“按照历史颗粒的粗细,我们可以创建一棵‘历史树。”

3.《1994年报刊精选》:“港台通俗文化也有高低上下粗细文野之分,不同形式之别,不能一提通俗文化就以为都是通俗歌曲。”

“细粗”一词同时连用出现了2例。

1.《人民日报》三月份:“充满韵律的一节节细粗变化着的长袖,好似舒缓的飘着花瓣的溪流。”

2.《市场报》1994年B:“1988年‘群羊‘山丹牌细粗绒线获准挂国际羊毛衫标志。”

四、从调查结果看反义相成词的历史演变规律及发生原因

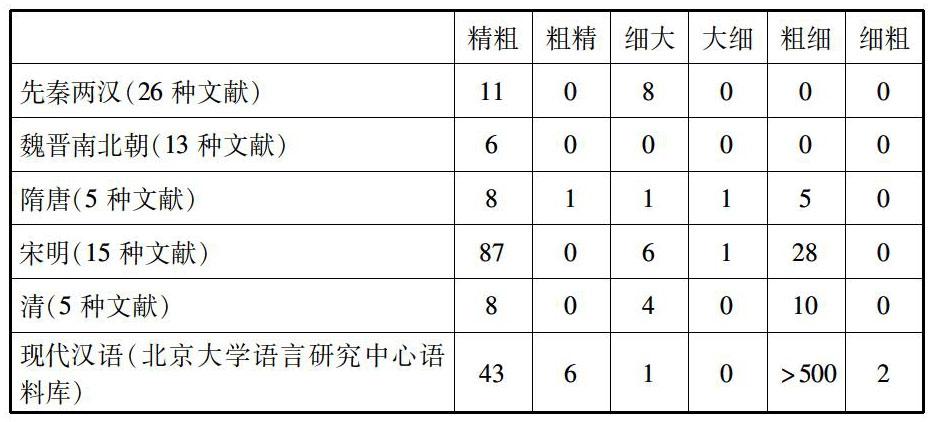

下表为综述调查的数据:

(一)反义相成词“精粗”“细大”“粗细”“粗精”及单音节语素组合的“大细”“细粗”的历史演变规律

上表清楚明了地介绍了反义相成词“精粗”“细大”“粗细”“粗精”在先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐、宋明、清、现代汉语六个不同历史时期的使用情况:反义相成词“精粗”从先秦就一直在使用,使用較多,整体使用情况是:先慢慢增多后慢慢减少,然后到了现代汉语中又增多,宋明和现代两个时期使用最多;反义相成词“细大”也是从先秦时期就开始使用的,到了魏晋南北朝突然下降为零,使用急速减少近乎不再连用,后从隋唐直到现代恢复使用,但使用频率较低,屈指可数;反义相成词“粗细”从先秦两汉到魏晋南北朝时期并没有使用,而是从隋唐开始连用,直到现在,使用频率呈曲折式上升,到了现代汉语中数量极高,是反义相成词“精粗”的十倍之多,而顺序调换过来的反义相成词“粗精”和单音节语素组合的“大细”“细粗”使用情况从先秦到现代汉语都很少,屈指可数,在个别时期使用数量竟然为零,几乎不再使用。“粗精”只在隋唐时期出现过一例,先秦两汉、魏晋南北朝、宋明、清四个时期文献中未有出现;“大细”在隋唐和宋明时期分别出现过一例,先秦两汉、魏晋南北朝、清三个时期文献中未有出现;“细粗”连用的情况从先秦两汉到清文献中都未有出现,到了现代汉语中才出现了两例。说明顺序相反的“粗精”“大细”“细粗”并没有被社会接受而普遍使用。这都反映了词汇具有历史阶段性、古今汉语的连续性、词汇的变化。综观调查结果来看,“精粗”和“粗细”在词汇使用中占绝对的优势。

(二)“精粗”和“粗细”在词汇使用中占绝对优势的原因

1.根据统计,总体来看,从先秦两汉到清,“粗精”和“细粗”使用几乎为零,此时单音节词“精”“粗”“细”已经出现,一个可能的原因是“概念系统也不是永恒不变的,有些事物原先就存在,但或是人们没有认识到,或是人们没有把它们归为一类,所以,原先没有相应的概念,后来才产生相应的概念”①(174)。具体意思是:在先秦两汉的古汉语词汇中,已经有“精”“粗”“细”“大”表示客观事物的概念意义了,只是没有“粗细”连用的现象,后来取“精粗”词汇中的“粗”这个概念意义和“细大”词汇中的“细”这个概念意义连用组合成“粗细”这一词汇。这个原因只能作为一般原因来参考,更多的是适用于单音节语素已经存在,可是组合成的双音节语素刚开始并没有使用,后来才出现。对深入理解“精粗”和“粗精”“细大”和“大细”“粗细”和“细粗”为什么是“精粗”“细大”“粗细”在词汇的古今使用中占绝对优势,即在单音节词“精”“粗”“细”“大”都同时存在的时候,人们为什么选择使用“精粗”“细大”“粗细”而不是“粗精”“大细”“细粗”呢?下面进行分析。

2.选择使用“精粗”“细大”“粗细”而不是“粗精”“大细”“细粗”的原因有义序、声调、韵母开口度大小这三种。义序对双音节语素的影响在于:语素顺序在一定程度上体现了汉民族的文化观念,多数情况下人们所肯定、倾向的语素在前面,如天地、美丑、得失、成败、公婆、夫妇、吉凶、长短、大小等;声调有平、上、去、入四声或平、仄的次序,普通话阴、阳、上、去也是一种次序。语素的前后顺序就是按平、上、去、入四声顺序、平、仄次序、阴、阳、上去次序排列,如安危、悲喜、曲直等;看到这里我们会有一个疑问就是“悲喜”和“曲直”按照义序的规则应该是“喜悲”和“直曲”,为什么语素却相反呢?这说明声调在语素顺序中起的力量作用比义序大,起着决定性的作用①(447)。可是有些词语从义序来看没有太多的差别,声调也相同,这个时候考虑的其中一个因素就是单音节语素韵母的开口度大小的区别,开口度由小及大相比开口度由大及小更自然,这是受人的发音器官的影响,是人的生理因素。如祸福、纵横、忘记、问答、文白等。

3.在本文调查的三对反义相成词中,“精粗”比“粗精”使用频繁,这两个语素的声调相同,都是去声,在两个语素都是相同声调的情况下,音节“jing”和“cu”中韵母的开口度由小及大,且“精”所表示的意义比“粗”所表示的意义更受人们的肯定,所以“精粗”比“粗精”使用频繁且占绝对优势。“细大”和“大细”根据统计没有很明显的数量悬殊,但总体看“细大”多于“大细”,这两个语素都是去声声调,表示的意义都是相对肯定的意义,所以推测应该与发音的自然性有关,“xi”“da”中韵母的开口度由小及大,相比开口度由大及小更自然,是受发音器官的影响。反义相成词“粗细”比“细粗”使用更频繁,到了现代汉语中,根据统计“粗细”是“细粗”的250倍之多,“细粗”使用的数量屈指可数,仅有两例。从声调、义序、韵母开口度大小三个方面分析原因。从声调来看,“粗”字的声调是平声,“细”字的声调是去声,所以“粗”字在前,“细”字在后;从义序来看,“粗”和“细”表示的都是相对肯定的意义,差别不大;从发声的自然性来看,“cu”“xi”中韵母的开口度由小及大。综上分析,反义相成词“精粗”比“粗精”使用频繁且占绝对优势,“粗细”比“细粗”使用更频繁且占绝对优势,“细大”和“大细”根据统计没有很明显的数量悬殊,但总体看“细大”多于“大细”,是受到声调、义序、韵母开口度大小三种因素的影响,在这其中声调起主导作用。当义序和声调没有办法区分的时候,往往是韵母开口度大小起着重要作用。

注释:

①蒋绍愚.汉语历史词汇学概要[M].北京:商务印书馆,2015.

参考文献:

[1]中国哲学书电子化计划网站[EB/OL]. https://ctext.org/zhs.

[2]北京大学中国语言學研究中心网站[EB/OL]. http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/.

[3]谭达人.略论反义相成词[J].语文研究,1989(01):27-33.

[4]赵克勤.古代汉语词汇学[M].北京:商务印书馆,1994.

[5]郭奕晶.反义相成词探究[D].济南:山东师范大学,2000.

[6]齐红飞.现代汉语反义合成词研究[D].石家庄:河北师范大学,2004.

[7]蒋绍愚.古汉语词汇纲要[M].北京:商务印书馆,2005.

[8]张谦.现代汉语反义语素合成词研究[D].石家庄:河北大学,2006.

[9]王冠.反义语素合成词研究[D].长春:东北师范大学,2006.

[10]王希杰.词汇学的对象和研究方法[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2007(06).

[11]王云路.中古汉语词汇史[M].北京:商务印书馆,2010.

[12]袁庆德.古汉语词汇学[M].长春:吉林大学出版社,2011.

[13]单丽芳.表方位时反义词“里-外”的不平衡发展[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[14]王冬.反义词“真”“假”的不对称研究[D].昆明:云南大学,2013.

[15]李秀香.现代汉语反义词的不对称性研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2013.

[16]刘文晶.《史记》反义词研究[D].济南:山东大学,2014.

[17]张潇丹.《国语》与《战国策》反义词比较研究[D].济南:山东师范大学,2015.

[18]蒋绍愚.汉语历史词汇学概要[M].北京:商务印书馆,2015.

[19]汪维辉.东汉-隋常用词演变研究[M].北京:商务印书馆,2017.