我国空巢老人健康贫困状况及其影响因素

向 琴 王荣灼 闫朝阳 李艾春 王 静,2

1华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,武汉,430030;2 湖北省人文社科重点研究基地农村健康服务研究中心,武汉,430030

我国因病致贫、因病返贫问题十分严重,健康贫困不仅是主要的致贫原因,而且呈现出愈加严峻的趋势,1998-2016年全国因病致贫户占贫困户的比例从15.19%增至44.00%[1]。有学者预计2030年空巢老人会占到老年人口总数的90%[2],空巢老人的生理功能、心理健康、生活支持等许多方面都较非空巢老人差[3],属于健康脆弱人群,健康贫困发生率高。因此,本研究聚焦于空巢老人的健康贫困问题,探讨相关影响因素及其交互作用,提出降低空巢老人因病致贫率和因病返贫率的对策建议。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

本研究数据来源于中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS)2015年截面追踪调查数据,纳入60岁及以上的空巢老人作为研究对象,并剔除健康状况、应对行为等关键指标缺失的样本,最终筛选出有效样本5811人。

1.2 研究方法

空巢老人指的是不与子女一起居住或者没有子女的老人,本研究对空巢老人的界定为60岁以上两人独自居住的老年夫妇或单独一人居住的老人。健康贫困指因医疗支出超过收入而陷入贫困状态,其直接衡量指标是疾病经济负担引发的灾难性卫生支出[4]。灾难性卫生支出指家庭自付卫生支出占家庭非食品支出的比例超过一定界定标准(常见的界定标准多为10%-50%不等)[5]。本研究将家庭直接支付的医疗费用占家庭非食品支出的比例大于等于40%定义为发生了健康贫困。

将是否发生健康贫困作为因变量,未发生赋值为0,发生赋值为1。分别从社会人口学因素、健康状况、应对行为和政策因素等4个维度选取指标作为自变量[6-7],其中社会人口学因素包括性别、年龄、居住地、教育程度、婚姻状况、吸烟状态、饮酒频次、职业类型等8个指标,健康状况包括慢性病数量、失能状况、自评健康状况等3个指标,应对行为包括年住院次数和月门诊次数等2个指标,政策因素包括医保类型1个指标。

根据对日常生活自理能力(Activity of Daily Living ,ADL)和工具性日常生活自理能力(Instrumental Activity of Daily Living,IADL)项目的回答(包括:①没有困难;②有困难但仍可以完成;③有困难,需要帮助;④无法完成),将选择②-④的样本对象判定为失能,并设置4个失能程度分组:无失能、仅ADL受损、仅IADL受损和ADL、IADL均受损。

1.3 统计学方法

利用SPSS 20.0,首先对样本进行描述性分析,再采用卡方检验比较空巢老人的健康贫困发生率在各变量间是否有差异,然后借助二元logistic回归分析空巢老人健康贫困的影响因素及其交互作用。以双侧检验概率P<0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

研究对象年龄主要集中在60-74岁(80.6%),大多有配偶或伴侣(81.98%),文盲居多(20.93%),主要职业类型为农民(45.14%),医保类型以新型农村合作医疗保险为主(71.98%),慢性病患病率较高(73.98%),四周门诊率为19.62%,一年住院率为17.95%,人均年医疗卫生支出为4363.61元。

2.2 空巢老人健康贫困状况

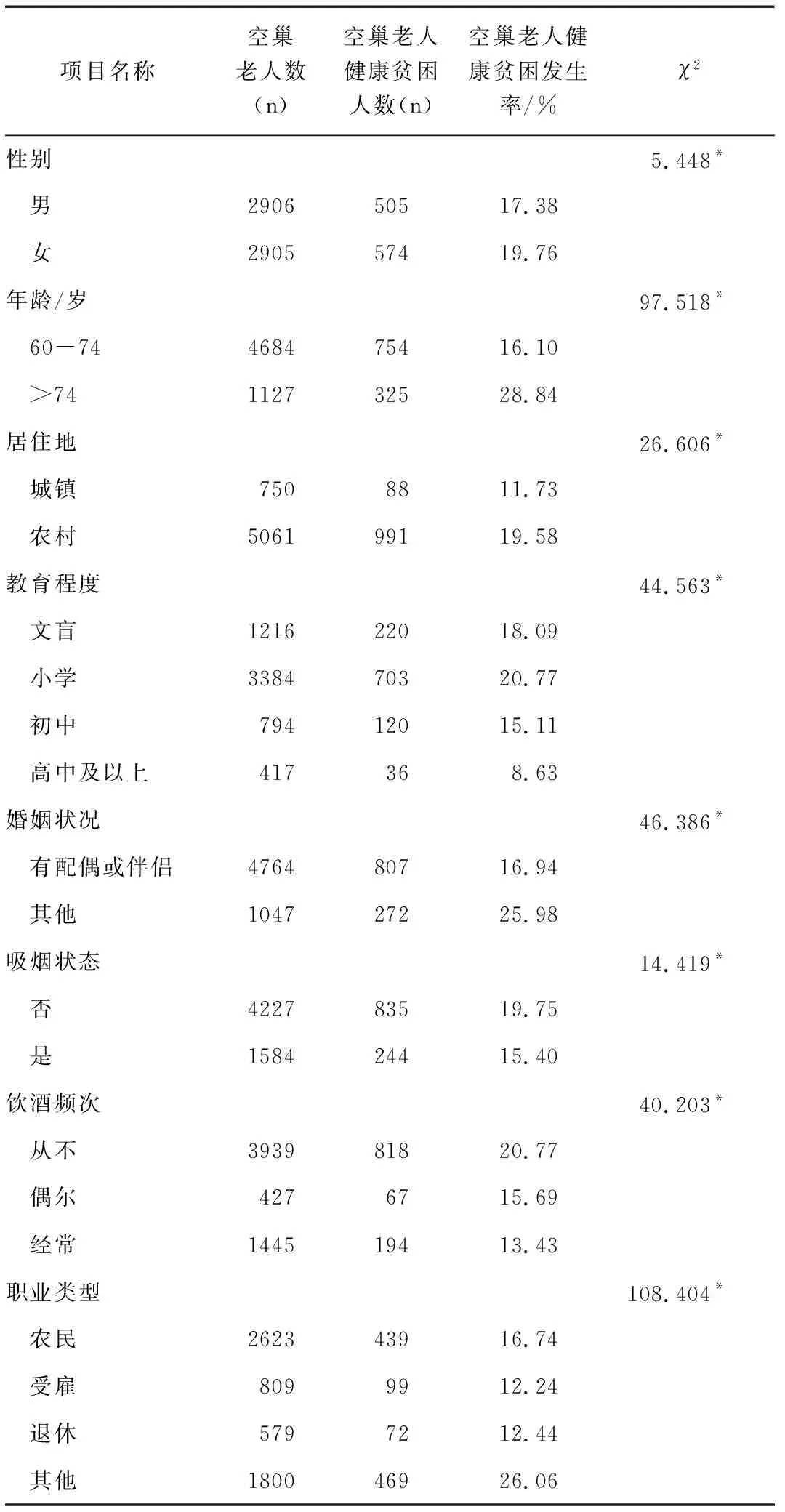

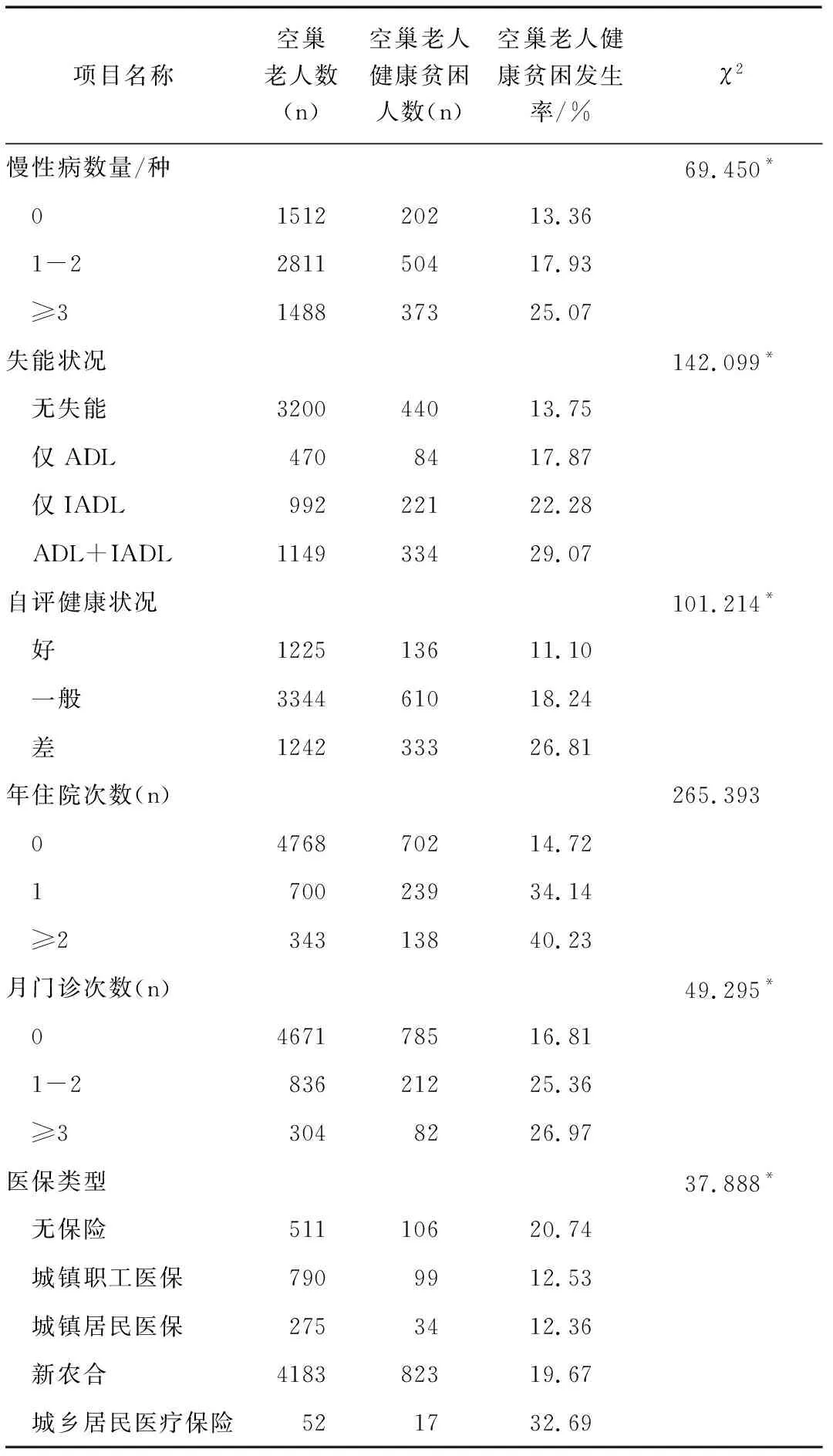

空巢老人的健康贫困发生率为18.57%,性别、年龄、居住地、教育程度、婚姻状况、吸烟状态、饮酒频次、职业类型、慢病数量、失能状况、自评健康状况、年住院次数、月门诊次数、医保类型等都显著影响健康贫困率,见表1。

表1 空巢老人健康贫困状况

表1(续)

2.3 空巢老人健康贫困影响因素分析

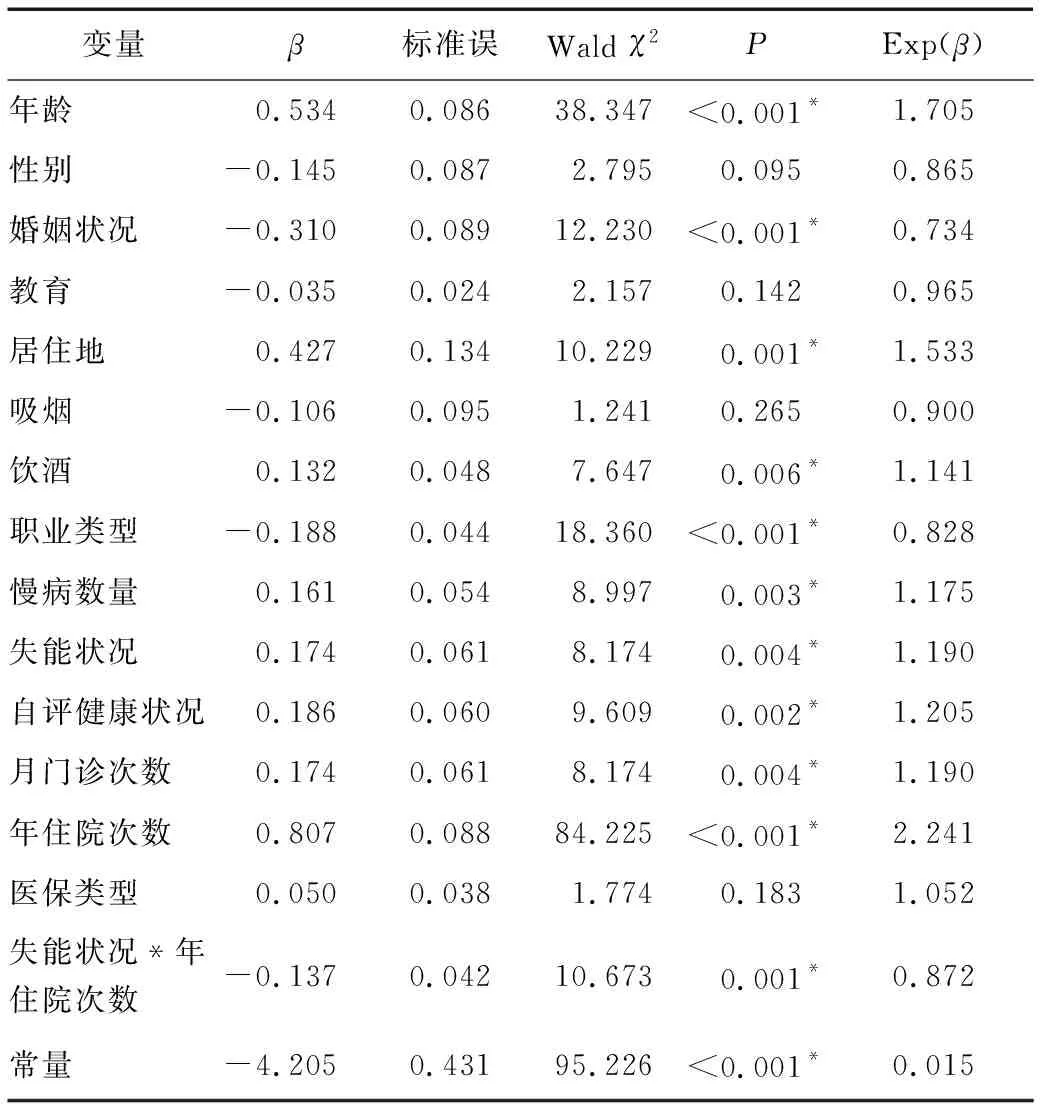

以空巢老人是否发生健康贫困为因变量,将性别、年龄、居住地、教育程度、婚姻状况、吸烟状态、饮酒频次、职业类型、慢病数量、失能状况、自评健康状况、年住院次数、月门诊次数、医保类型作为自变量,并纳入失能状况和年住院次数的交互变量进行二元logistic回归分析,见表2。对空巢老人的健康贫困,社会人口学因素的年龄、婚姻状况、居住地、饮酒、职业类型具有显著影响;健康状况的3个指标和应对行为的2个指标均有显著影响,且住院是效应最大的影响因素;政策因素没有显著影响。失能状况和年住院次数对空巢老人的健康贫困存在显著交互作用。

表2 空巢老人健康贫困影响因素分析

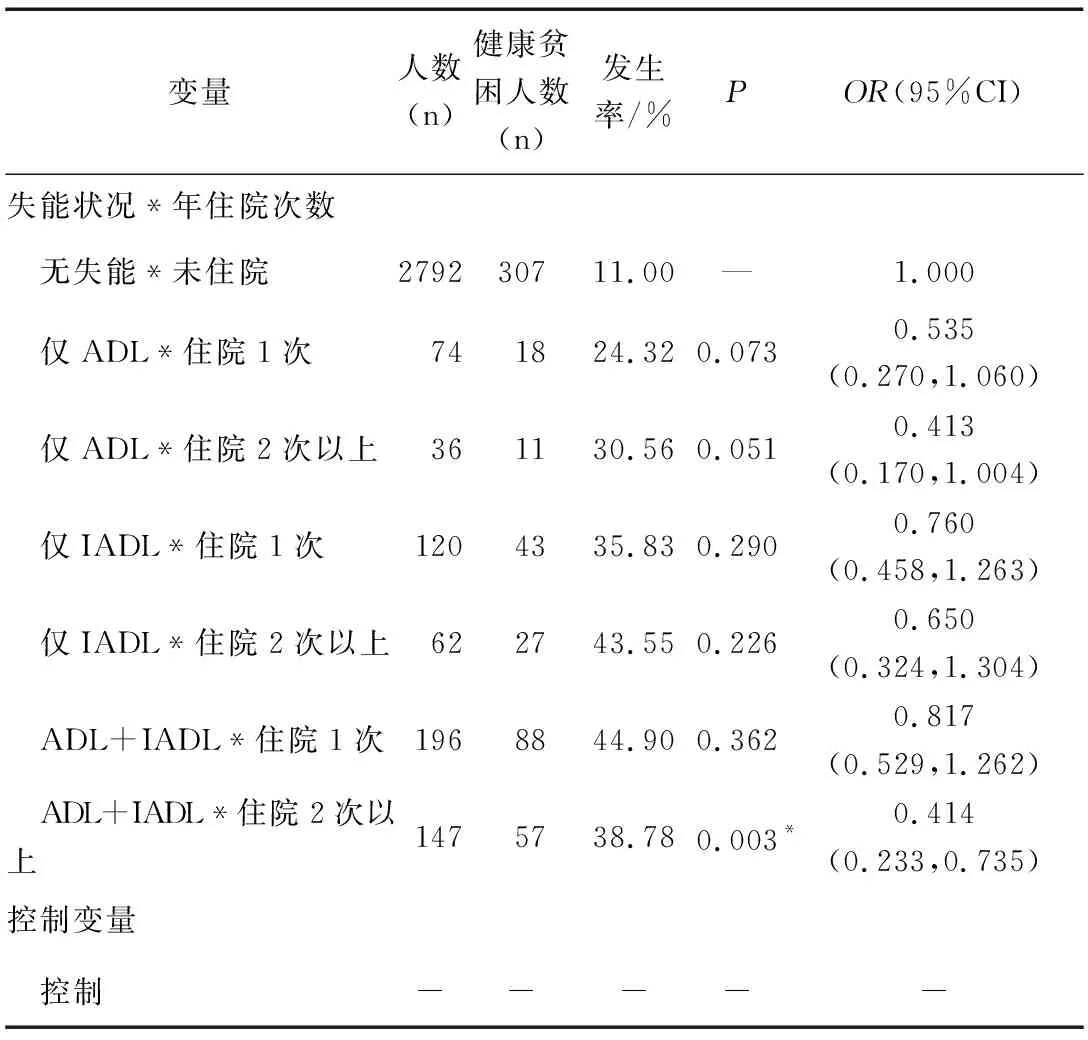

以无失能*未住院为参照变量,在控制了4个维度的各变量后,对空巢老人的失能状况和年住院次数的交互作用和健康贫困的发生率进行logistic回归分析,见表3。失能程度最严重和住院次数最多的空巢老人与对照组相比差异有统计学意义,在失能程度都严重的情况下,住院次数的增加带来医疗费用支出的相应增加,从而增大其短期内陷入健康贫困的概率。

表3 空巢老人的失能状况和住院次数对健康贫困的交互作用

3 讨论

3.1 空巢老人的健康贫困发生率较高

结果表明,空巢老人的健康贫困发生率为18.57%,而世界卫生组织测算出的中国老年人灾难性卫生支出的发生率约为13.0%,因病致贫率为7.5%[8]。既有研究证实,空巢老人的自评健康状况、生命质量较差[9],且其经济来源单一,心理健康状况不容乐观[10],较低的支付能力难以承担较高的医疗卫生费用,健康贫困发生率较高。此外,单变量分析结果显示,空巢老人为女性、高龄、居住在农村、受教育程度低、无配偶或伴侣、罹患慢病数量多、失能程度严重、自评健康状况差、住院次数多、门诊次数多、无医保或医保类型为城乡居民医疗保险的群体面临更高的健康贫困率,与已有研究的结论基本一致[11]。原因在于具有上述特征的空巢老人更易遭受健康风险冲击,健康风险会降低其创收能力,并从2个方面影响家庭收入:①导致劳动能力丧失,直接减少短期收入;②产生额外支出,减少家庭生产经营方面的投资,间接影响长期收入[12]。空巢老人的风险承受和应对能力也相对不足,导致其健康贫困发生率较高。随着脱贫攻坚的深入,健康扶贫应充分考虑空巢老人的高风险性和特殊性,采取更加有针对性的健康扶贫举措。

3.2 健康状况、应对行为是空巢老人健康贫困最主要的影响因素

结果显示,虽然部分社会人口学因素如年龄、婚姻状况、居住地、饮酒、职业类型对空巢老人的健康贫困有显著影响,但其受慢病数量、失能状况、自评健康状况、月门诊次数和年住院次数的影响更为显著,且与医保类型无关。刘军军等研究认为年龄、城乡、受教育年限、性别等个人特征对健康贫困脆弱性存在显著影响,但婚姻状况未能通过显著性检验[13],与本研究结果部分相符,可能是由于该研究选取的样本为慢病老人且关注的结局变量为健康贫困脆弱性而导致差异。医保类型对健康贫困发生率和发生强度没有显著影响[14],它通过影响居民对医疗服务的利用行为这一路径作用于健康贫困状况[15];而住院较多、患有慢病的空巢老人由于医疗支出的大量增加更易发生健康贫困[16]。可见,相比于社会人口学因素和政策因素,健康状况与应对行为2个维度对于空巢老人的健康贫困影响更大。因为人口学特征和政策因素是较为宏观和间接的影响因素,不直接作用于空巢老人的应对行为及其医疗费用负担,而疾病的严重程度才是空巢老人做出应对行为的最主要和最直接的影响因素[17],所以空巢老人较差的健康状况、较多的医疗应对行为及其引发的高额疾病经济负担是影响健康贫困的关键指标。值得一提的是,短期来看,住院次数的增加确实会相应引起疾病经济负担的增加和收入的减少,从而增加空巢老人陷入健康贫困的概率,但长期来看,充分而及时地利用住院服务有助于尽早缓解和治愈疾病,是健康和人力资本的投入,有益于降低未来的健康贫困脆弱性[18]。建议健康扶贫工作不仅要关注短期的健康贫困问题,还要着眼于较长时期内的健康贫困脆弱性和贫病的相互作用,精准识别空巢老人等健康脆弱人群,各级医疗机构和卫生行政部门适时采取干预措施,将健康扶贫工作的关口前移,以最小成本实现最大扶贫效益。

3.3 空巢老人健康贫困率受健康状况、应对行为维度交互作用的影响

结果表明,相对于无失能和未住院的空巢老人来说,重度失能且住院次数多的空巢老人健康贫困发生率更高。相关研究表明,健康贫困发生路径为“健康风险-健康能力下降-健康机会不足-健康贫困”[4]。具体地,由于重度失能的空巢老人健康资本存量低、健康风险大,更容易罹患疾病和加剧失能状况,而健康能力下降引起的收入减少、医疗服务支出增加,同时依赖于长期照护服务,使其更易丧失享受基本公共卫生服务、获取健康服务的机会,最终因病致贫。空巢老人的健康状况及其引发的医疗应对行为的强化对健康贫困具有直接而显著的影响,而对于失能程度不严重和健康状况良好、应对行为强度较小、医疗支出较少的空巢老人,当前的健康扶贫政策支持和不断完善的医保政策已能大幅度减少健康贫困的发生率。未来应聚焦于重度失能、医疗支出较多的空巢老人群体,坚持医保体系的点面结合,既要实现医保全覆盖与多重叠加,织牢织密全民基本医疗保障网,更要及早识别空巢老人等健康脆弱人群,提升重度失能、癌症等重大疾病患者的医疗保障力度;此外,必须尽快建立健全正式的长期照护体系,完善长期护理保险制度,以解决空巢失能老人无人照料的困境。