水下声学浮标南中国海海洋环境噪声实测分析∗

韩 梅 王 超 孙芹东 王文龙 吕 勇

(1 海军潜艇学院 青岛 266199)

(2 青岛海洋科学与技术国家实验室 青岛 266237)

0 引言

海洋环境噪声是海洋中普遍存在的固有声场,其是影响声呐系统探测和定位的重要参数,也是影响潜艇隐蔽性的重要因素[1]。海洋环境噪声的组成十分复杂,其中50∼500 Hz频率范围内航船噪声为主要噪声源,而在100 Hz以上的高频段海洋环境噪声则与海面风速具有很好的相关性,由于潮汐或波浪运动造成的静压力则会产生极低频的海洋环境噪声。为了提高水声设备水中目标探测性能,加强海洋环境噪声观测成为了一个重要课题,值得关注的是,迄今我国对开阔大洋区的海洋环境噪声认识还很不足,一定程度上制约了声呐装备的发展[2−3]。关于海洋环境噪声特性的研究已有大量文献报道[4−23],这些测量结果基本都是基于传统海洋环境观测手段获得,而无法充分了解海洋环境噪声时空域特性。海洋环境噪声时空域特性是非常复杂的,其在不同时间、不同深度、不同海域的海洋环境噪声都存在巨大差异,因此需要对海洋环境噪声进行长时间和大范围的观测才足以分析其特性。

多剖面浮标作为一种水下漂流移动观测平台,其通过改变自身浮力可多次实现上浮和下潜运动,具有在位时间长、噪声水平低、隐蔽性能高、成本低、易操作等优点,且其平台技术相对成熟,已经被广泛应用于全球海洋环境监测领域。与潜标、岸基声呐和水声测量船等传统观测手段相比,浮标在海洋环境噪声观测方面的应用具有明显优势,且浮标平台只有在水面下潜阶段和水下准备上浮阶段油泵电机工作时才会产生短暂的平台噪声,因此可在浮标平台上集成声学测量系统,以实现长时和广域的海洋环境噪声观测。

1 数据来源与试验说明

1.1 水下声学浮标

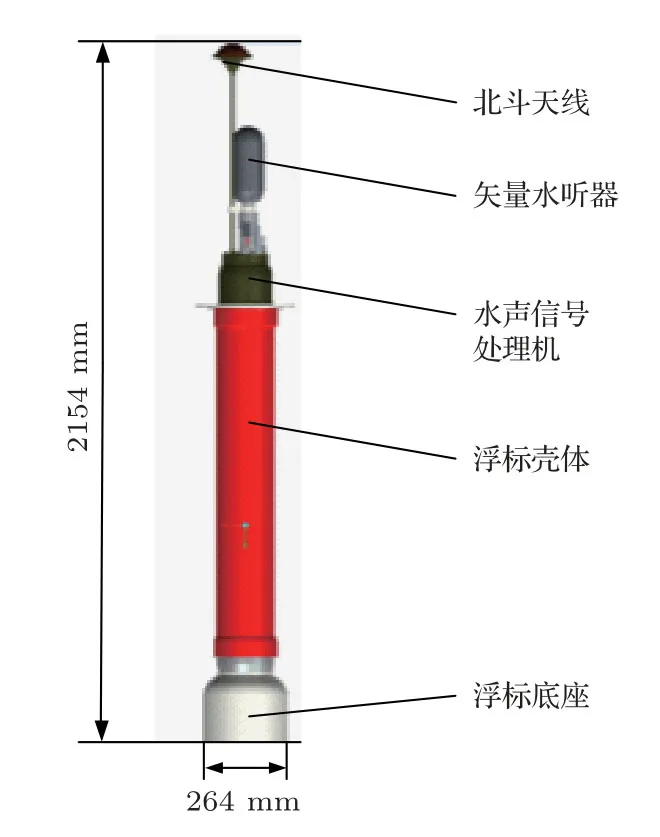

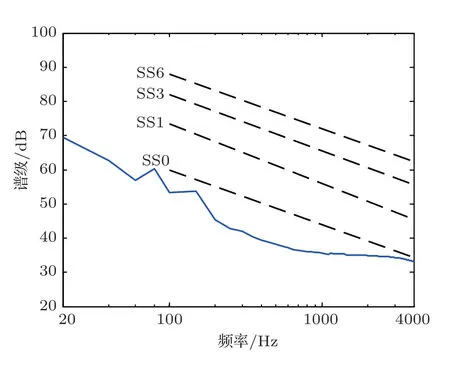

本文通过在现有中船710所“HM2000”多剖面浮标平台基础上集成声学测量系统,研制出了一种具有海洋环境噪声监测能力的“G-Argo”水下声学浮标平台,结构示意图如图1所示,主要由北斗天线、矢量水听器、水声信号处理机、浮标主体和浮标底座组成,其中水声信号处理机主要完成矢量水听器接收信号的采集、存储和处理,由浮标主体控制其工作策略。图2实线给出了水下声学浮标声学测量系统声压通道(本文所处理数据为声学系统声压通道采集)自噪声谱级,为了比较,图中同时给出了Knudsen曲线在海况0级(SS0)、1级(SS1)、3级(SS0)和6级(SS6)条件下的海洋环境噪声谱级,由图2可以看出,水下声学浮标声学测量系统在整个频率范围内自噪声谱级均小于0级海况海洋环境噪声,因此声学系统采集数据可有效评估海洋环境噪声特性[23]。图3给出了“G-Argo”水下声学浮标海洋环境噪声监测流程图,水下声学浮标可多次上浮、下潜,具备原位坐底和定深漂流两种工作模式,其海上连续工作时长则与海洋环境噪声采样策略和自动上浮通信周期有关,一般能够实现海上连续观测时长多达几个月。2019年8月在南中国海某海区组织了8台“G-Argo”水下声学浮标试验,试验获取了不同位置点为期1天的海洋环境噪声数据,讨论了附近航船噪声对不同频率海洋环境噪声谱级的影响。

图1 搭载声学测量系统的水下声学浮标示意图Fig.1 Underwater acoustic buoy integrated with acoustic measuring system

图2 声学系统自噪声测试曲线Fig.2 Self-noise test curves of acoustic system

图3 水下声学浮标海洋环境噪声监测流程图Fig.3 Flowchart of underwater acoustic buoy monitoring ambient noise

1.2 试验说明

2019年8月,由海军潜艇学院主导,与天津大学和中船710所共同合作在南中国海某海区开展了一次大型水下无人平台声学试验,此次试验共包含8台“G-Argo”水下声学浮标和9台水下声学滑翔机[23],此次试验的目的主要是验证两型水下移动平台海洋环境观测能力和对海上目标探测性能。图4给出了试验海区地理位置,其所在区域位于北纬16◦59′至17◦31′、东经110◦37′至110◦59′之间的一个60 km×40 km的矩形海域内,试验区域海深约为1500 m,离三亚港约160 km。试验期间海况较好且变化不大,试验船风速仪测量海面风速约为2级,船载投弃式温深仪测量得到的声速剖面结果显示,海深30 m以内为均匀层,声道轴在深度1000 m附近。

图4 水下声学浮标试验海区位置Fig.4 The location of the underwater acoustic buoy experiment site

试验期间,设置“G-Argo”水下声学浮标定漂深度为200 m,容差±100 m,声学测量系统在浮标平台深度大于100 m后开始上电工作,在整个浮标定深漂流阶段声学测量系统全程开机采集水声信号,并用船载AIS 雷达设备实时接收试验海区水面航船信息。图5给出了07:00–19:00时间段内1#、5#、7#水下声学浮标和周围水面航船相对位置态势图,由图可以看出:“G-Argo-1#”水下声学浮标在09:26–18:53时间段内沿119◦方向漂流距离约6.0 km,漂流速度平均约0.36 kn;“G-Argo-5#”水下声学浮标在09:03–18:54时间段内沿134◦方向漂流距离约9.4 km,漂流速度平均约0.47 kn;“G-Argo-7#”水下声学浮标在07:30–18:49时间段内沿140◦方向漂流距离约7.6 km,漂流速度平均约0.34 kn。试验期间有水面航船经过浮标位置点附近,其中:12:33–14:02时间段内,水面航船(MMSI:414350640,船长:42 m,船宽:6 m)以航速8.4 kn航向301◦经过试验海区,在13:15时间点附近与“G-Argo-1#”和“G-Argo-5#”浮标距离较近,分别为2 km和3 km左右;16:48–20:00时间段内为设备回收阶段,试验船(电科一号,MMSI:412524240,船长:80 m,船宽:18 m)由停机待机区向浮标位置点航行,进行设备打捞;16:48–17:34时间段内,试验船电科一号航速6.4 kn 航向277◦;17:34–18:20时间段内,试验船电科一号航速在1∼6 kn之间根据任务变向变速航行,在18:20时间点与“G-Argo-1#”浮标平台距离较近约1.5 km。

图5 “G-Argo”浮标平台和附近水面航船相对位置点Fig.5 Relative position of “G-Argo” buoy platform and nearby surface vessel

2 数据处理结果

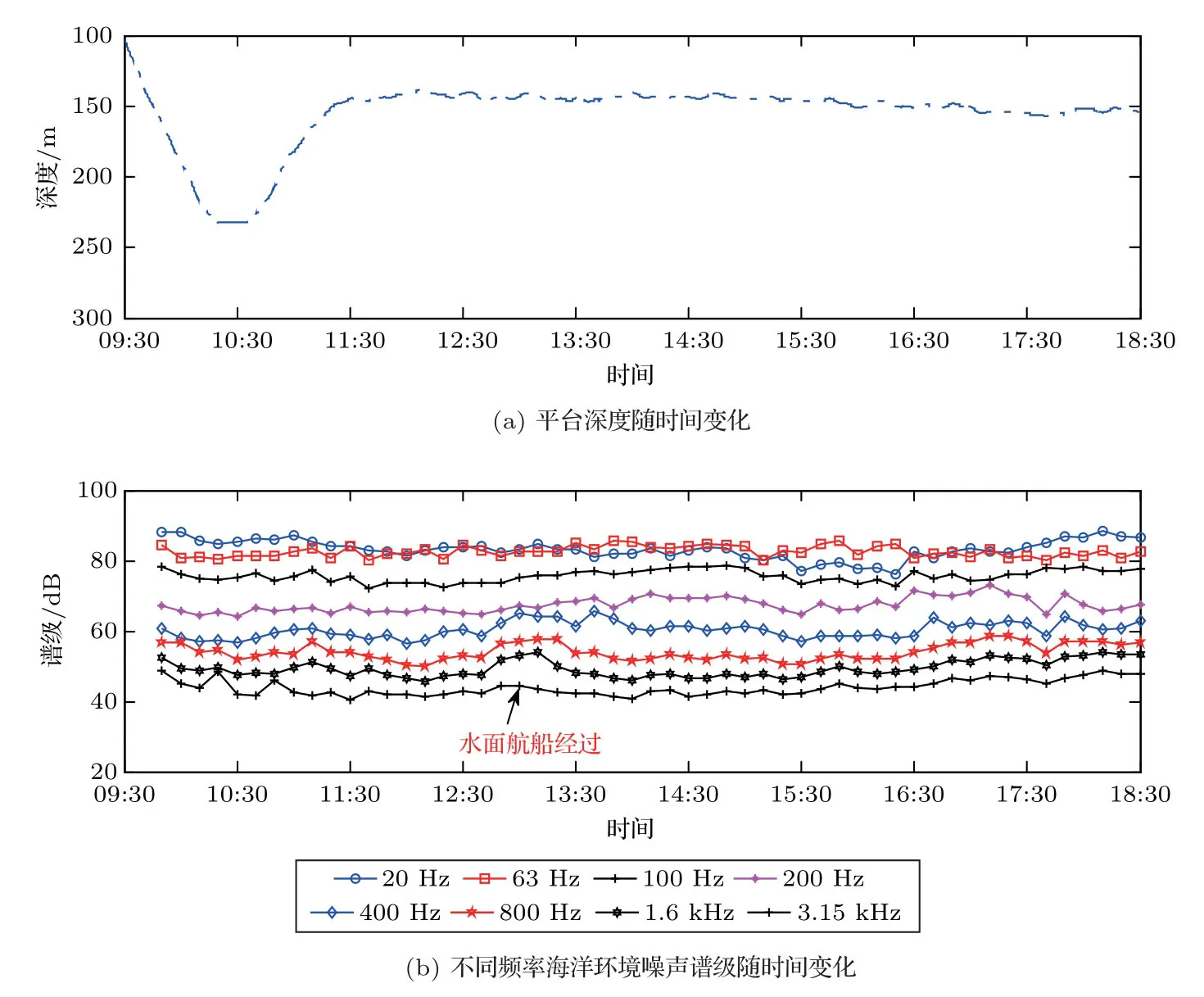

本文主要讨论20 Hz∼3 kHz频率范围内的海洋环境噪声谱级随时间的变化特性,以及附近航船噪声对其的影响。原始信号每10 min 取10 s 数据后采用1/3倍频程进行处理,测量数据的采样率为20 kHz,处理过程中将处理数据截取分成10段长度为1 s的数据,每秒数据进行32768点快速傅里叶变换(Fast Fourier transform,FFT),对10段数据分别进行计算并剔除野值后进行求和平均,该方法能够很好地反映海洋环境噪声频谱特性[16]。图6(a)给出了“G-Argo-1#”浮标平台定深漂流工作期间平台深度随时间变化情况,其中,在09:07和15:55两个时间点由于声学测量系统异常导致浮标平台上浮。图6(b)给出了20 Hz、63 Hz、100 Hz、200 Hz、400 Hz、800 Hz、1.6 kHz和3.15 kHz 8个频点中心处海洋环境噪声谱级随时间变化曲线,由图也可以明显看出,在13:15、17:34和18:20时间点附近由于水面航船影响而引起的谱级增大,海洋环境噪声谱级在1.6 kHz 频点处在以上3个时间点分别升高了约11 dB、5 dB和12 dB,而水面航船对100 Hz以下的低频段海洋环境噪声影响却不显著,其中在水面航船与浮标平台距离较近的18:20时间点,由于水面航船影响环境噪声谱级在100 Hz 频点处升高了仅约5 dB。

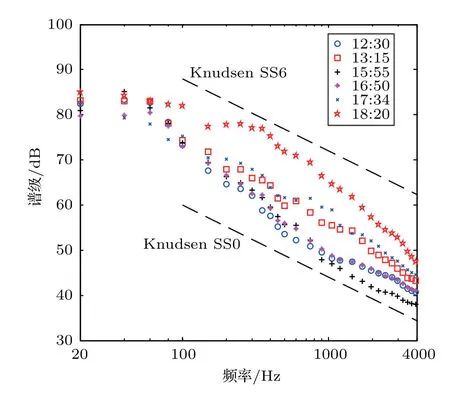

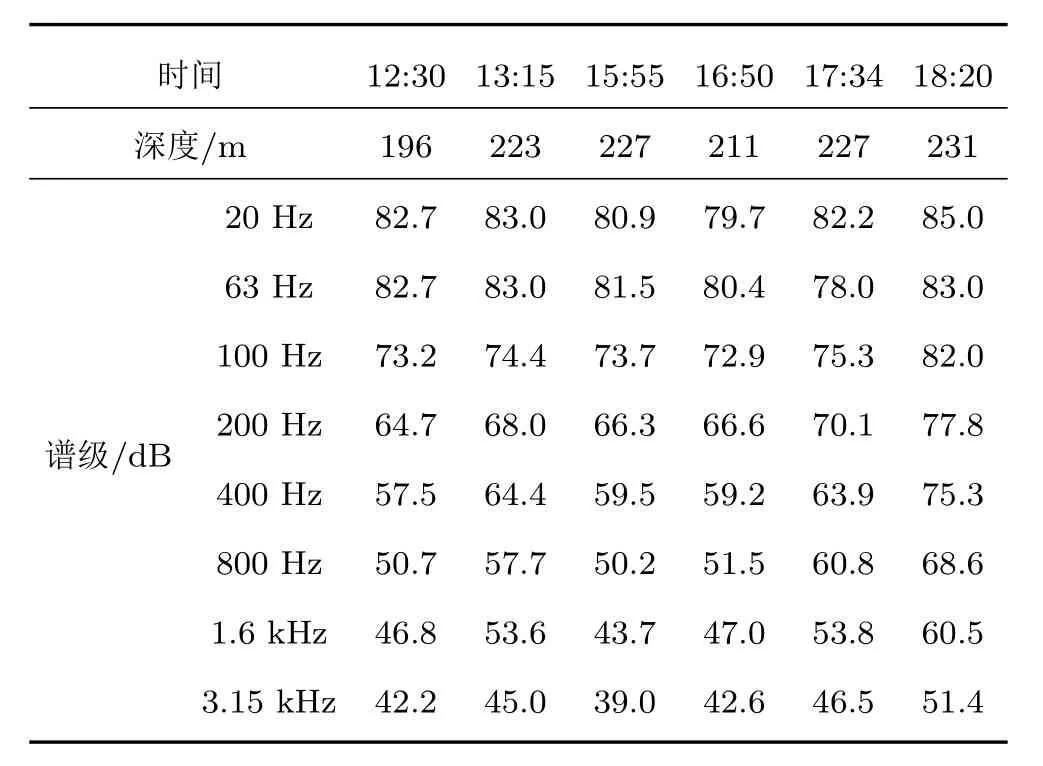

图7给出了“G-Argo-1#”水下声学浮标在12:30、13:15、15:55、16:50、17:34和18:20 6个时间点海洋环境噪声谱级随频率变化曲线,表1则列出了以上6个时间点对应平台深度上不同中心频点1/3倍频程谱级,由图7和表1可以看出,浮标平台附近水面航船对200 Hz∼1.6 kHz频段范围内海洋环境噪声谱级影响较显著;除水面航船影响时间点外,在100 Hz以上的高频段,海洋环境噪声谱级随频率变化趋势与Knudsen曲线具有很好的一致性,约以−4∼−7 dB 每倍频程的规律下降,符合典型风关噪声变化规律[20]。

图6 G-Argo-1#结果Fig.6 G-Argo-1# results

图7 不同时刻海洋环境噪声谱级频率特性曲线Fig.7 Spectrum levels of ambient noise as a function of frequency at different times

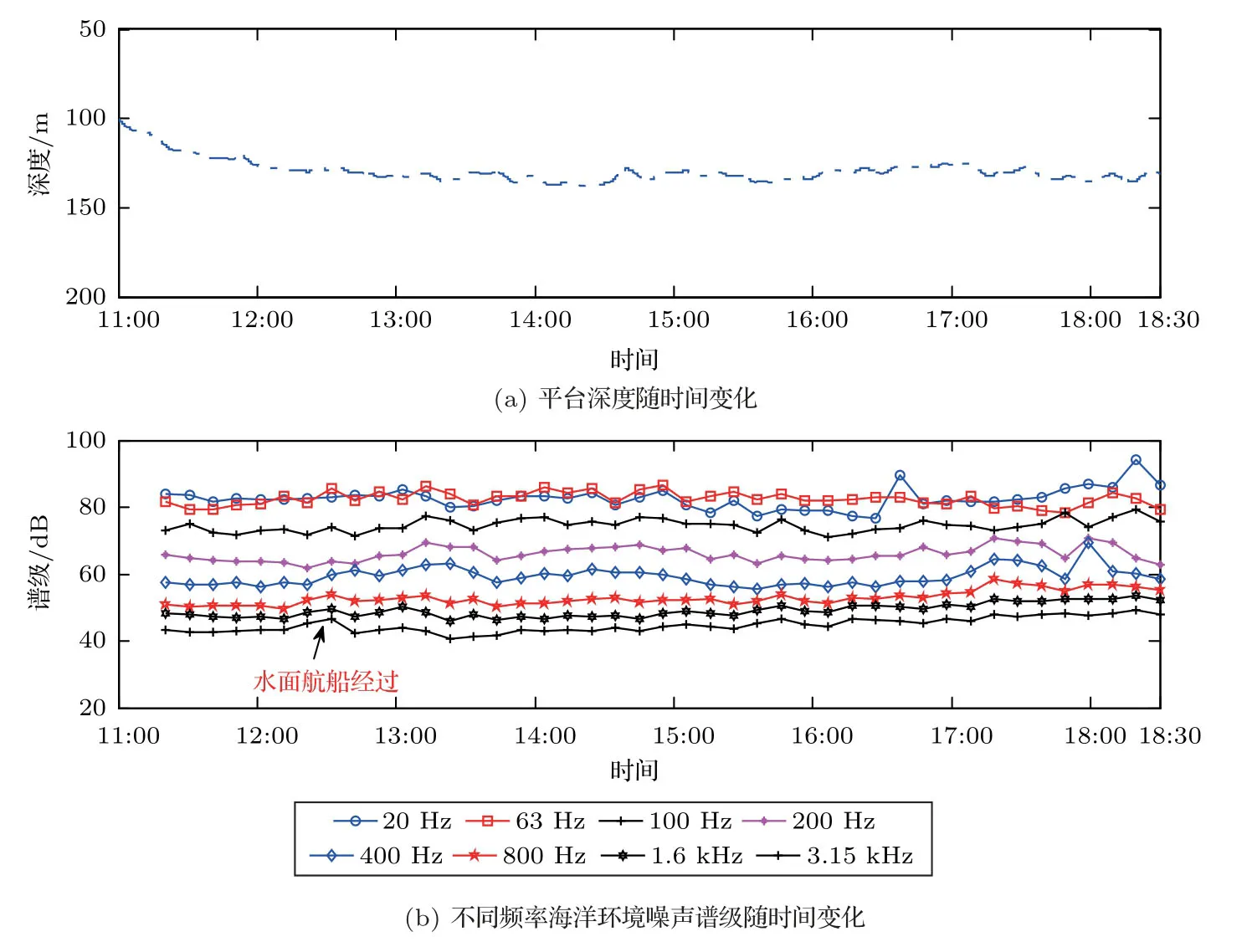

图8(a)和图8(b)分别给出了09:30–18:30时间段内“G-Argo-5#”水下声学浮标平台深度和8个频点处海洋环境噪声谱级随时间变化情况,可以看出,“G-Argo-5#” 浮标在下潜至最大下潜深度232 m后浮标平台开始慢慢上浮,最后浮标定深漂流工作阶段平台深度基本稳定在150 m左右;在13:15时间点附近同样可以看到由于水面航船(MMSI:414350640)噪声影响而引起的海洋环境噪声谱级在1.6 kHz 频点处有约6 dB的谱级升高,而相比“G-Argo-1#”浮标噪声谱级在该时间点升高值小约5 dB,这是由于“G-Argo-5#”浮标平台距水面航船(MMSI:414350640)相对较远造成的;而水面航船经过对3.15 kHz 频点处的海洋环境噪声谱级则几乎没有影响,这是由于高频段传播损失较大造成的。图9(a)和图9(b)则分别给出了11:00–18:30时间段内“G-Argo-7#”水下声学浮标平台深度和8个频点处海洋环境噪声谱级随时间变化情况,由图可以看出,“G-Argo-7#”浮标在整个定深漂流工作阶段平台深度基本稳定在130 m左右,在12:31时间点附近由于受小型水面航船影响(该水面航船没有AIS信号,通过雷达扫描得到),海洋环境噪声谱级在1.6 kHz和3.15 kHz 频点处各有约3 dB的谱级升高,而在200 Hz以下的低频段海洋环境噪声谱级则几乎不受影响。由于“G-Argo-7#”浮标平台与水面航船(MMSI:414350640、MMSI:412524240)距离较远,因此在13:00–18:30时间段内63 Hz∼3.15 kHz频段范围内海洋环境噪声谱级基本不随时间发生变化,而20 Hz 频点处海洋环境噪声谱级则在16:40和18:20两个时间点附近分别有13 dB和8 dB的谱级升高,这可能是由于潮汐或波浪造成的静水压力而引起的。

表1 不同时间不同深度海洋环境噪声谱级表Table1 Ambient noise spectrum levels at different time and depth

图8 G-Argo-5#结果Fig.8 G-Argo-5# results

图9 G-Argo-7#结果Fig.9 G-Argo-7# results

3 结论

本文利用2019年8月在南中国海某海区组织的多台“G-Argo”水下声学浮标试验某一白天的数据,分析给出了20 Hz∼3.15 kHz频率范围内的海洋环境噪声谱级,试验期间浮标平台附近有水面航船经过,借此探讨了附近水面航船对不同频点海洋环境噪声影响。结果表明,浮标平台附近水面航船对200 Hz∼1.6 kHz频段范围内海洋环境噪声谱级影响较显著,另外,除水面航船影响时间点外,在100 Hz以上的高频段,海洋环境噪声谱级约以−4 dB∼−7 dB 每倍频程的规律下降,符合典型风关噪声变化规律。但是,本文只提供了南中国海某一特定海域一天范围内的海洋环境噪声数据,这不足以评估整个南中国海范围内的海洋环境噪声特性,因此需要进行更长时间和更大范围内的海洋环境噪声测量,以便获取完整的海洋环境噪声分布数据和分析环境噪声统计特性变化规律。本文工作显示,水下漂流移动平台在海洋环境噪声监测方面应用具有良好的广阔前景。