《左传》 行人引诗考释

王小芳,姚晓娟

(长春师范大学 文学院,吉林 长春 130032)

《左传》全称《春秋左氏传》,是我国第一部优秀的编年体史书,不仅具有重大的历史价值,而且具有很高的文学价值。其中行人外交辞令中的引诗部分便是体现。春秋时期礼崩乐坏,周天子地位衰微,各诸侯国之间相互攻伐,霸主代出。此时,“行人”作为一种重要的角色登上历史舞台,以口舌作为利器,代表自己的国家活跃于各诸侯国之间,维护国家利益,便出现了行人辞令。《诗》就是《诗经》。《诗经》作为当时的雅言,也被诸侯、卿大夫在外交场合广泛引用。当行人引诗以证其事、说其理之时,行人辞令便具有了极高的文学价值和艺术价值。然而前人把分析行人引诗作为重点的较少。本文试图通过分析行人引诗的背景缘由、特征、方式,和解诗之学的关联、对解诗之学的影响,来考释《左传》中的行人引诗。

一、行人引诗的背景缘由

行人,又称“行李”“行理”,即现在的外交使节,在《左传》中指的是春秋时期周王朝和诸侯各国的通使之官,其使命是代表自己的国家在外交场合活动。他们认识到了“诗言志”的功能,并充分发挥了诗的这一功能,让诗在外交场合为己所用,用来表明自己的心志或说事论理,以期能够担负起外交使命。他们或争取孤立对手,或意欲与强国求和,或乞求援助,或贬斥别国的失礼行为……。贬斥失礼的如成公十二年:

晋郤至如楚聘,且莅盟。楚子享之,子反相,为地室而县焉。郤至将登,金奏作于下,惊而走出。子反曰:“日云莫矣,寡君须矣,吾子其入也!”宾曰:“君不忘先君之好,施及下臣,贶之以大礼,重之以备乐。如天之福,两君相见,何以代此。下臣不敢。”子反曰:“如天之福,两君相见,无亦唯是一矢以相加遗,焉用乐?寡君须矣,吾子其入也!”宾曰:“若让之以一矢,祸之大者,其何福之为?世之治也,诸侯间于天子之事,则相朝也,于是乎有享宴之礼。享以训共俭,宴以示慈惠。共俭以行礼,而慈惠以布政。政以礼成,民是以息。百官承事,朝而不夕,此公侯之所以扞城其民也。故《诗》曰:‘赳赳武夫,公侯干城。’及其乱也,诸侯贪冒,侵欲不忌,争寻常以尽其民,略其武夫,以为己腹心股肱爪牙。故《诗》曰:‘赳赳武夫,公侯腹心。’天下有道,则公侯能为民干城,而制其腹心。乱则反之。今吾子之言,乱之道也,不可以为法。然吾子,主也,至敢不从?”遂入,卒事。[1]

晋国的郤至去楚国访问,然而楚国却用两国国君相见时的钟鼓之乐来招待郤至,吓得他惊慌地退了出来。楚国的相礼者子反却让郤至赶紧进去,并说将来两国国君相见时不用奏乐,而是用箭来彼此相赠。郤至指责子反的话是动乱之道,并引诗“赳赳武夫,公侯干城”“赳赳武夫,公侯腹心”来说明“政以礼成”,从反面斥责了楚国的无礼。

《诗》也是行人知识结构的必要组成部分。孔子曾说:“不学诗,无以言。”[2]当时列国间通用的外交语言叫雅言,而《诗经》的语言就是雅言,因此作为外交使臣的行人就必须得学诗用诗。“诵诗三百,授之以政,不达,使于四方,不能专对,虽多,亦奚以为?”[2]《诗经》在外交活动中的运用是当时的一个显著特点。《左传》中就有因在外交场合不懂诗而闹出笑话的例子。如昭公十二年的夏季,宋国的华定去鲁国聘问,为刚即位的宋君通好。鲁国设享礼招待他,席间昭子通过取《蓼萧》这首诗中的“既见君子,为宠为光”“宜兄宜弟,令德寿岂”两句,来赞扬宾客。通过取诗中的“万福攸同”一句来向华定表达同享福禄的意思。但是华定不明白这首诗的意思,也不答赋。因而昭子质疑华定凭什么能处于卿位,也断言华定必然会逃亡。

行人在外交场合引诗也是由《诗》的特性所决定的。“古者诸侯卿大夫交接邻国,以微言相感,当揖让之时,必称诗以喻其志,盖以别贤不肖而观盛衰焉。”[3]在复杂的外交场合,有些问题不便直说,便可以通过引用“微言相感”的诗来表达。如襄公七年:“卫孙文子来聘,且拜武子之言,而寻孙桓子之盟。公登亦登。叔孙穆子相,趋进曰:‘诸侯之会,寡君未尝后卫君。今吾子不后寡君,寡君未知所过。吾子其少安!’孙子无辞,亦无悛容。穆叔曰:‘孙子必亡。为臣而君,过而不悛,亡之本也。《诗》曰:“退食自公,委蛇委蛇。”谓从者也。衡而委蛇必折。’”[1]穆叔通过引“退食自公,委蛇委蛇”一句,从反面斥责孙文子的无礼,并断言其必将遇挫。王礼卿在《四家诗恉会归》中是这样解释《羔羊》一诗的:“盖诗人见召南国被文王化所致功效,卿大夫皆节俭正直,德称其服,歌咏其事。”[4]“退食自公,委蛇委蛇”是形容卿大夫从朝廷回家吃饭的容貌举止进退有度以及气度从容自得、柔顺公正。叔孙穆子在此正是以卿大夫的进退有度来讥刺孙文子的失礼,即“诗之此意,谓顺者也。今孙子为臣而君自处,是横不顺道,以横道而委蛇,其人必将毁折,不得终其职位”[1]。

由此可知,《左传》中的行人已充分认识到了“诗言志”的功能,并在外交场合充分利用了诗的这一功能。《诗》是行人所必须要具备的知识素养之一,行人在外交场合必须要会引诗,而且要正确地引诗。《诗》的“微言相感”的特性也决定了行人在复杂多变的外交场合必然要会引用诗。

二、行人引诗的特征

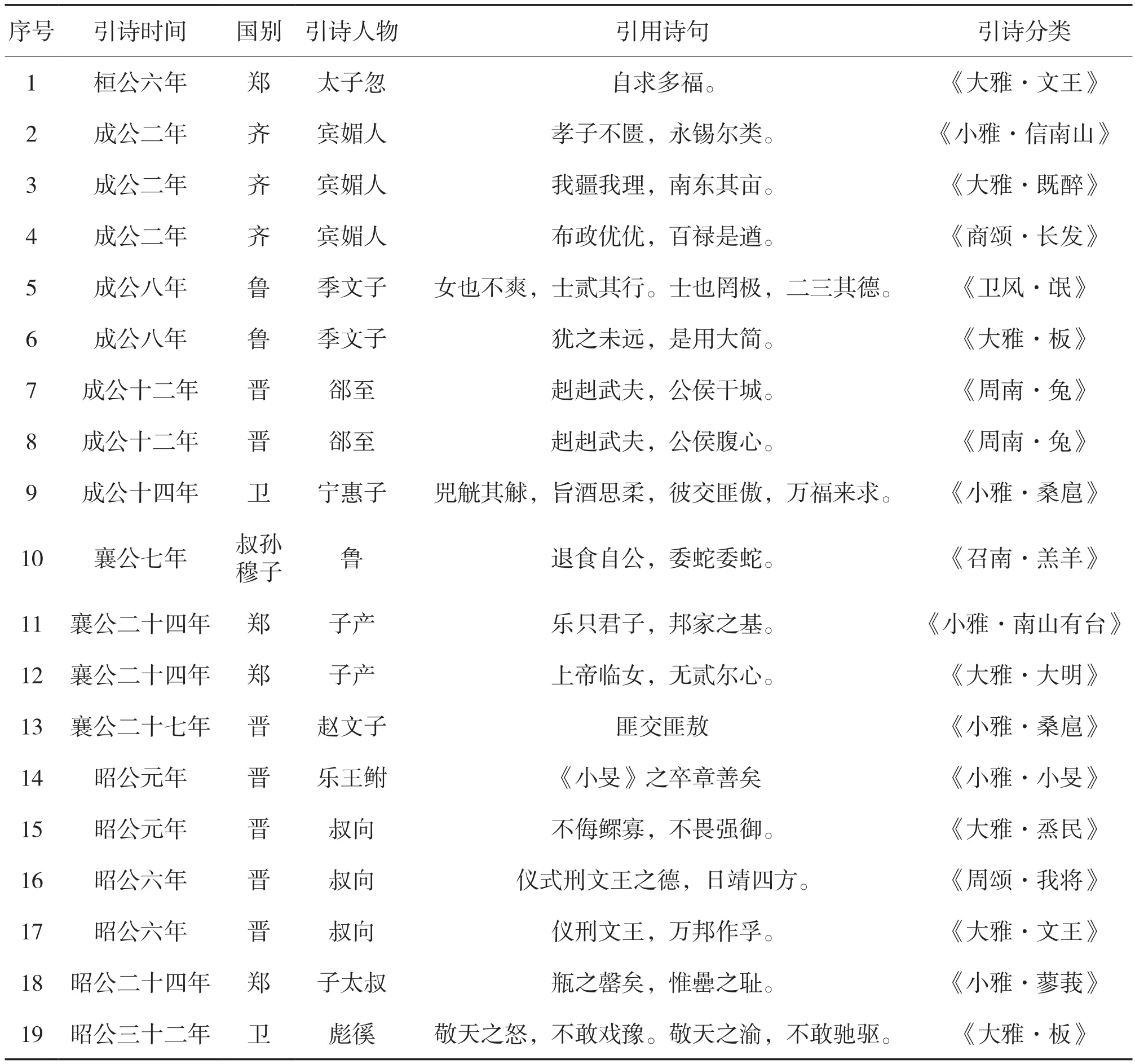

《诗经》根据音乐上的不同分为风、雅、颂三类,雅又分为大雅和小雅。《左传》中行人引诗共19次。行人引风诗4次:引《周南·兔》2次,引《卫风·氓》1次,引《召南·羔羊》1次。引雅诗13次。其中,引大雅诗7次:引《大雅·文王》2次,引《大雅·板》2次,引《大雅·既醉》1次,引《大雅·大明》1次,引《大雅·烝民》1次;引小雅诗6次:引《小雅·桑扈》2次,引《小雅·信南山》1次,引《小雅·南山有台》1次,引《小雅·蓼莪》1次,引《小雅·小旻》1次;引颂诗2次:引《商颂·长发》1次,引《周颂·我将》1次(见表1)。

从表1可以看出行人引诗的四个特点。

1.从引风、雅、颂的数量来看,行人引雅诗最多,风诗次之,颂诗最少。考其原因,雅是周王朝直辖地区的音乐,即所谓正声雅乐,大部分是贵族文人的作品,是宫廷宴享或朝会时的乐歌,其内容政治性极强。因而,行人在政治性很强的外交场合引雅诗最多。如昭公三十二年:“冬十一月,晋魏舒、韩不信如京师,合诸侯之大夫于狄泉,寻盟,且令城成周。魏子南面。卫彪徯曰:‘魏子必有大咎。干位以令大事,非其任也。《诗》曰:敬天之怒,不敢戏豫。敬天之渝,不敢驰驱。况敢干位以作大事乎?’”[1]在此卫彪徯引《大雅·板》批评魏舒冒犯君位,僭越己身份地位、恣意行事之举。《板》一诗,《毛序》以此为“凡伯刺厉王之诗”,盖凡伯见厉王为政,悉反先王之正道,因此历举其失,而谏以治民之道、用人之方、敬天之谨。

表1 行人引诗表

2.以世序论,行人引诗集中在成公、襄公、昭公时期,即春秋中期以后。考其原因,由于《诗》与周代礼乐制度之间不可分割的紧密联系,引诗的行为本身也透露出崇尚礼乐的意义。齐桓公之后,在晋楚两国长期的争霸过程中,出于借助周王室的礼乐文化影响以达到自己的外交目的,行人在春秋中期以后引诗频率比较高。如昭公六年,三月,郑国把刑法铸在鼎上,叔向给子产致信,叔向通过说理、援引历史事迹等多种方式告诫子产不要使用刑法。其中,叔向通过引“仪式刑文王之德,日靖四方”、“仪刑文王,万邦作孚”两句诗,希望子产能够效法文王的德行,停止制定刑法。

3.行人引诗多为引用诗句,仅在昭公元年引用篇名——《小旻》。这说明行人已经很少甚至完全不注重整个诗篇的意思了,侧重于阐发诗的引申义或用了自创意,这容易导致《诗》本义的偏离或沉寂。如上文的昭公三十二年,卫彪徯所引的《板》诗本为凡伯讽谏厉王之作,而卫彪徯引诗的目的是表示魏舒应当敬天慎行,不可怠慢、放纵而逾越了自己的本分,这就偏离了《板》诗的本义。

4.从国别来看,晋国行人引诗次数较多,考其原因,一方面是因为晋国是当时的大国,经常与楚国争霸,因而在外交场合活动比较频繁。另一方面是因为,晋国与鲁国一样,都是周王室的血亲,受周朝礼乐文化影响很大,《诗经》又和周朝礼乐文化关系紧密,因而晋人引诗比较频繁。如襄公二十七年,“郑伯享赵孟于垂陇,子展、伯有、子西、子产、子大叔、二子石从。赵孟曰:‘七子从君,以宠武也。请皆赋以卒君贶,武亦以观七子之志。’子展赋《草虫》,赵孟曰:‘善哉!民之主也。抑武也不足以当之。’伯有赋《鹑之贲贲》,赵孟曰:‘床笫之言不逾阈,况在野乎?非使人之所得闻也。’子西赋《黍苗》之四章,赵孟曰:‘寡君在,武何能焉?’子产赋《隰桑》,赵孟曰:‘武请受其卒章’。子大叔赋《野有蔓草》,赵孟曰:‘吾子之惠也。’印段赋《蟋蟀》,赵孟曰:‘善哉!保家之主也,吾有望矣!’公孙段赋《桑扈》,赵孟曰:‘匪交匪敖,福将焉往?若保是言也,欲辞福禄,得乎?’卒享”。[1]由上可知,赵文子对《诗经》非常熟悉,对郑国七子所赋的诗能对答如流,并且在评论七子所赋的诗时也能随口引诗。因而,行人引诗多引雅诗、多为引用诗句,引诗活动集中在成公、襄公、昭公时期,晋国行人引诗次数较多。

三、行人引诗的方式

在复杂多变的外交场合,行人引诗的方式不单是直接引用诗义。行人更善于通过间接引用诗义来达到自己的外交目的。直用诗义即直接引用诗的本意。如成公二年,“晋师从齐师,入自丘舆,击马陉。齐侯使宾媚人赂以纪甗、玉磬与地。‘不可,则听客之所为’。宾媚人致赂,晋人不可,曰:‘必以萧同叔子为质,而使齐之封内尽东其亩。’对曰:‘萧同叔子非他,寡君之母也;若以匹敌,则亦晋君之母也。吾子布大命于诸侯,而曰必质其母以为信,其若王命何?且是以不孝令也。诗曰:“孝子不匮,永锡尔类。”若以不孝令于诸侯,其无乃非德类也乎?先王疆理天下,物土之宜,而布其利。故诗曰:“我疆我理,南东其亩。”今吾子疆理诸侯,而曰“尽东其亩”而已;唯吾子戎车是利,无顾土宜,其无乃非先王之命也乎?反先王则不义,何以为盟主?其晋实有阙。四王之王也,树德而济同欲焉;五伯之霸也,勤而抚之,以役王命;今吾子求合诸侯,以逞无疆之欲。诗曰:“布政优优,百禄是遒。”子实不优,而弃百禄,诸侯何害焉?’”[1]齐侯逃到国都,晋国军队追到了离齐国国都五十里的地方,齐侯派出宾媚人(上卿国佐)给晋国送去财物以求讲和。但是晋国的郤克却提出两个讲和条件,即让齐侯的母亲作为人质以及把齐国境内的田垄全部改成东西向。针对这种情况,宾媚人引用“孝子不匮,永锡尔类”一句来说明假若晋国用不孝来号令诸侯,那岂不是不符合道德准则吗?又怎么能做盟主呢?《既醉》一诗,“以成王既毕而飨燕,尽礼以待群臣,为保之以德,故人皆有士君子之行,而呈太平之治”[4],“孝子不匮,永锡尔类”,是在“美成王为先王之孝子,进言其孝行永不竭尽,故以其善道,施予人人”[4]。《毛传》把类解释为“善也”,而不是“族类”。《左传》文中云:“若以不孝令于诸侯,其无乃非德类也乎?”陈奂也说道:“类亦德也,引诗以讥晋人之不孝……义取不匮,原有广施及人之意,孝子有是善,祖考长予之以善,故《国语》谓‘不忝前哲’以释此诗之类也。类字皆不作类解。”[5]在这里宾媚人直接引用诗的本义,以希望晋侯仿效成王,对天下之人广施善道、孝行。

行人有时会引用《诗》的引申义。如成公十四年,“十四年春,卫侯如晋,晋侯强见孙林父焉,定公不可。夏,卫侯既归,晋侯使郤犨送孙林父而见之。卫侯欲辞,定姜曰:‘不可。是先君宗卿之嗣也,大国又以为请,不许,将亡。虽恶之,不犹愈于亡乎?君其忍之!安民而宥宗卿,不亦可乎?’卫侯见而复之。卫侯飨苦成叔,宁惠子相。苦成叔傲。宁子曰:‘苦成家其亡乎!古之为享食也,以观威仪、省祸福也。故《诗》曰:“兕觥其觩,旨酒思柔,彼交匪傲,万福来求。”今夫子傲,取祸之道也。’”[1]晋侯派郤犨送孙林父回卫国,卫侯设了宴礼款待郤犨,宁惠子是赞礼官。郤犨态度非常傲慢,因此宁惠子断言郤犨家族恐怕要灭亡了,并引用诗“兕觥其觩,旨酒思柔,彼交匪傲,万福来求”来说明郤犨傲慢无礼会自取祸害。《桑扈》一诗,是用来讥刺幽王君臣无礼的,并且怀念古代君臣礼文功德的彬彬之盛,进一步讽刺了当今世道的无礼。“彼交匪傲,万福来求”是说态度不傲慢,万福就会来到。这里宁惠子引用的并非是诗的本义,而是由诗的本义延伸而来的引申义,即态度傲慢,灾祸就会随之而来。

行人在引诗时,有时会摘取一到数句或者一到数章,但不是引用诗篇原意,而是用了自创意。如桓公六年:“北戎伐齐,齐使乞师于郑。郑太子忽帅师救齐。六月,大败戎师,获其二帅大良、少良,甲首三百,以献于齐。于是诸侯之大夫戍齐,齐人馈之饩,使鲁为其班,后郑。郑忽以其有功也,怒,故有郎之师。公之未昏于齐也,齐侯欲以文姜妻郑太子忽。太子忽辞。人问其故。太子曰:‘人各有耦,齐大,非吾耦也。《诗》云:“自求多福。”在我而已,大国何为?’君子曰:‘善自为谋。’及其败戎师也,齐侯又请妻之,固辞。人问其故。太子曰:‘无事于齐,吾犹不敢,今以君命奔齐之急,而受室以归,是以师昏也。民其谓我何?’遂辞诸郑伯。”[1]北戎讨伐齐国,齐侯请求郑国出兵帮助,郑国派太子忽率领军队营救齐国,大败北戎军队。然而事后齐国犒赏有功之国时,把郑国列于最后,太子忽大怒,最后导致了郎地战役的发生。齐侯想将文姜嫁给太子忽作妻子,太子忽用“齐大,非吾耦也”的理由推辞掉了,并引用诗“自求多福”来说明福德是由自己去争取的,和大国没有关系。当时的君子也赞美他善于为自己谋划。《文王》诗曰:“无念尔祖,聿修厥德。永言配命,自求多福……宜监于殷,骏命不易。”[6]《毛序》谓:“文王受命作周也。”文王修养德性,因此能够使周朝兴盛,并且使武王灭掉商朝,取得天下,这都是靠个人的努力获得的。而且,天命是不容易获得的,殷朝便是个借鉴。胡承珙《毛诗后笺》云:“此诗前四章皆追述文王受命作周之事,后三章乃戒成王当鉴殷而法文王。”[7]《诗》所言“永言配命,自求多福”,是戒成王之辞,《左传》中郑太子忽引“自求多福”则显示出他深明大义,连君子也赞美郑忽“善自为谋”,在这里并没有借鉴的意思,因此是断章取义!值得说明的一点是,行人断章取义也是建立在了解整体诗义基础之上的,在断章取义的同时,也充分尊重诗的原义。

不管是上述何种引诗方式,都可以体现出行人的外交智慧。行人们在面对强敌、无礼者、不合理的要求时,并没有鲁莽地采取硬碰硬的方式与对方进行言语攻击,而是善于汲取《诗经》的智慧,迂回曲折地达到自己的外交目的。

四、行人引诗与解诗之学

行人引诗与解诗之学有着一定的关联。行人在引诗的同时,对所引的诗必然有着自己的见解,会对诗旨做出引申,甚至自创意思,于诗义多所发明,而非完全按照《诗》的本义,即上文所提到的引用《诗》的引申义与自创意。这其实就是所谓的解诗之学。如上文所提到的成公十四年,宁惠子引用《桑扈》一诗中的“兕觥其觩,旨酒思柔,彼交匪傲,万福来求”来讥刺郤犨的傲慢无礼。《桑扈》一诗是用来讥刺幽王时期满朝君臣动无礼文的。“彼交匪傲,万福来求”的本义是“不侥幸不骄傲,万种福气自来求”。在此,宁惠子却根据自己对此诗的理解,对诗义做了进一步的引申,将诗义引申到“态度傲慢,灾祸就会随之而来”。解诗之学不仅涉及诗旨、诗义方面,也涉及字词训诂方面。如襄公二十四年:“范宣子为政,诸侯之币重,郑人病之。二月,郑伯如晋。子产寓书于子西,以告宣子,曰:‘子为晋国,四邻诸侯,不闻令德而闻重币。侨也惑之。侨闻君子长国家者,非无贿之患,而无令名之难,夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰;若吾子赖之,则晋国贰。诸侯贰则晋国坏,晋国贰则子之家坏。何没没也?将焉用贿?夫令名,德之舆也。德,国家之基也。有基无坏,无亦是务乎?有德则乐,乐则能久。诗云:“乐只君子,邦家之基。”有令德也夫!“上帝临女,无贰尔心。”有令名也夫!恕思以明德,则令名载而行之,是以远至迩安。毋宁使人谓子,子实生我,而谓子浚我以生乎?象有齿以焚其身,贿也。’宣子说,乃轻币。”[1]晋国处于范宣子执政期间的时候,晋国要求各诸侯国向其缴纳的贡品很重。这件事让郑国人很是头疼。子产托子西给范宣子带去书信。他在信里面通过绵里藏针、从容典雅的方式告诫范宣子应该以德服人,减轻对各诸侯国的贡品。引诗便是他用的方式之一。子产引用《小雅·南山有台》一诗,他把其中的“乐只君子,邦家之基”一句中的“基”、“乐”分别解释为:所谓国家和大夫家室的基础正在于德。只要德行存在,国家就不会灭亡。同时,有德行,人们才会快乐,快乐了才能长久。劳孝舆《春秋诗话》曰:“解基字实落,解乐字透彻,诗诂那得如此名通。”

此外,行人在引诗过程中对诗的理解、解释,对后世的解诗之学也有着一定的影响。如昭公二年,叔弓到晋国访问,晋国想在郊外慰劳他、想请他住宾馆,他都一一辞谢了,因而叔向夸赞叔弓懂礼,并引诗“敬慎威仪,以近有德”称赞叔弓的贤德。在此,叔向把“敬慎威仪,以近有德”解释为“近德”。《毛传》也认为“以近有德”是“求近德也”。可见《毛传》对此句的解释受到了叔向的影响。由此可以看出,行人的引诗活动在解诗之学中有着重要的地位和影响。