毛振翧和他的《西征集》

胡万梅 梁海

(大连理工大学人文与社会科学学部,辽宁大连116024)

我国是一个统一的多民族国家,在漫长的历史演进中形成了多元文化并存的格局。边疆民族地区的文学书写是民族文化记忆的重要内容。在民族文学史上,不乏以诗歌形式记载边疆民族自然景观和人文风情的优秀作品,其中,毛振翧的诗集《西征集》是典型代表之一。该书是毛振翧由滇入藏,督运滇军粮草到西藏昌都一带沿途所作。诗作不仅记载了“卫藏战争”时期藏地的政治军事状况,还记录了由滇入藏茶马古道路线及路况,以及康藏一带的风土人情,内容丰富,题材多样。正如毛振翧自述:“旋徒经西域,往返越二年,所历山川、花鸟、人物、方言、与夫风俗之好丑,道路之险,夷粮运之艰苦,兵行之驻撤类,皆中国所未闻,故所经必以诗志之,以为计异云尔,于是,诗益多面”[1]355。本文则对毛振翧生平及《西征集》内容进行整体的探讨,以期为相关研究提供些许参考。

一、毛振翧生平及著述

毛振翧(1686-?年),字翥苍,号半野居士,四川成都锦江人,康熙四十七年(1706年)成都举人。雍正二年(1724年)通过殿试,被派遣到云南,开启仕宦生涯。三年(1725年)八月,代理罗平县令。四年(1726年)六月,被任命为云南阿迷州牧,巡视农田水利,关心百姓农事,受到百姓爱戴。五年(1727年),“卫藏战争”爆发,次年二月,被任命为监军,督运滇军粮草到治粮处察木多扶危定乱。七年(1729年)四月,返回阿迷,在阿迷兴儒学、正祠祀、务实业,政绩颇丰,《阿迷州志》有详实记载。九年(1731年),平调为贵州古州同知,在当地创办义学,大兴文教,《县志》称其“文雅化俗,德惠群黎”[2]183。十二年(1734年),古州苗民起义,毛振翧担任古州同知筹饷治粮,与其他官员搜缴苗民枪械,平息乱局,但因苗乱牵连,未能晋升,他在此作“二守”(副职)6年。乾隆三年(1738年),“以不胜新疆任,降调州牧”[1]485。同年八月,毛振翧在京畿地区留任。五年(1740年)三月,平迁为易州(河北易县)同知,自注“因建修南百全汎房,有分侵工价之议,被弹劾。于五月初三日离任闲居”[1]499。六年(1741年),官复原职。八年(1743年),毛振翧为河间府丞,当时河间大旱,他曾四处奔波督运各州县赈济民粮。河间府丞三年,整体政务较少,为官清闲。十二年(1746年),乾隆帝东巡,毛振翧成为侍从,得到“赏功宥过”诏令,荷恩归乡,结束20余年的仕宦生涯。

毛振翧22年宦海沉浮,先后为罗平县令、阿迷州牧、西藏监军、古州同知、保定同知、易州同知、河间同知等,皆未过五品。值得注意的是,他仕途的绝大部分时间在西南民族地区,对西南地区的民族事务颇为谙熟,是清代西南边疆经略不应忽视的人物。尤其是到西藏督粮的经历对毛振翧影响犹巨:一方面,锻炼了他吃苦耐劳的精神,为后来在瘴雨蛮烟、艰苦卓绝的古州平叛打下基础;另一方面,督粮经历锻炼其从政能力,促使他回到云南破格提升为阿迷州牧,而且多年后仍然行走在督粮的道路上。

毛振翧留下的著述颇丰,诗集记录了他从北上宦游到辞官还乡,30多年的羁旅生涯。诗卷多以地域为名,标有明确的创作时间,现存15卷:《燕台后集》4卷,《蜀燕集》4卷,《苗疆集》2卷,《西征集》《滇南集》《滇蜀集》《燕台集》《塞游草》各1卷。乾隆五年(1740年)、九年(1744年),他先后两次整理自己的诗文集,并编定版刻,今存版本略如下:《半野居士诗集》14卷,《塞游草》1卷,乾隆五年(1740年)刻增修本,四川图书馆、复旦大学图书馆存有版本;《半野居士诗集》12卷,乾隆五年(1740年)刻本,北京图书馆、上海图书馆有藏;乾隆九年(1744年)刻本,云南图书馆有藏;《半野居士集》9卷,乾隆锦江毛氏原刻本,年份不详,台湾大学藏;《半野居士焚余集》,乾隆九年(1744年)刻本,北京图书、北师大图书馆藏[3]。

毛振翧的诗在清代评价颇高,法式善称其“诗得宋元人风格……不减石湖、雁门”[4]。与生平一致,他的诗文集一大特色是在西南民族地区为官期间,记录其独特体验和西南地区丰富多彩的社会生活与民族文化,具有重要的价值。其中,尤其值得关注的是《西征集》。《西征集》是毛振翧督运滇军粮草入藏所作,创作时间起于雍正六年(1728年)春,止于雍正七年(1729年)秋,时间、地理信息完整,像是一本日记。诗作集中揭示了“卫藏战事”的原因、性质、战况、结果等,具有不可忽视的史料价值;而且详细记载了由滇入藏的路线及路况,对于茶马古道交通干线研究具有宝贵价值;书中还介绍了沿途自然、民俗、宗教景观,是当时人们了解、认识西藏的一扇窗口。

二、“卫藏战争”的战事书写

雍正五年(1727年)六月十八日,阿尔布巴联合隆布鼐、扎尔鼐等,诱杀康济鼐,迫害颇罗鼐,掀起“卫藏战争”(又称“阿尔布巴之乱”)。次年,毛振翧被任命为监军,督运滇军粮草到察木多。他亲历这场叛乱,并用诗歌的形式记录下来。

(一)彰显“卫藏战争”的原因及性质

毛振翧在《次乌鸦寄问活佛》中表达了自己对阿尔布巴之乱的原因及性质的看法“两丑相残震法王,眉间空说有神光”。这里的“两丑”(1)由于历史的局限,该称呼受到封建主义和大民族主义思想糟粕影响,带有贬义。指的是以阿尔布巴为首的前藏贵族和以颇罗鼐为首的后藏贵族。早在阿尔布巴之乱爆发之前,西藏众噶伦不和,争权嫉功,结党营私,已见端倪。5位噶伦中,康济鼐为首席噶伦,总理西藏地方政务,但威势不足以服众;阿尔布巴协理西藏事务,热衷权势,并且认为自己与康济鼐在功绩名声各方面相等,不能屈就低位;隆布鼐善于玩弄权势,并把两个女儿嫁给索诺穆达尔札,对康济鼐深怀嫉恨;颇罗鼐曾是康济鼐的得力助手,多次劝告康济鼐提高警惕,防范被杀害的风险,但没有引起康济鼐重视;扎尔鼐曾任七世达赖喇嘛的仓储巴(也译作强佐),与隆布鼐立过战功。达赖喇嘛年幼,偏袒其父,其父索诺木达尔札与隆布鼐有姻亲关系,达赖喇嘛父子对康济鼐也不甚满意,这些错综复杂的关系促使前藏贵族阿尔布巴、隆布鼐、扎尔鼐3人结为一党。雍正初年,清廷派钦差大臣鄂齐、班第等赴藏考察藏情,鄂齐根据自己考察的实际情况,向中央密陈了西藏局势。雍正帝根据鄂齐的奏报,觉察到达赖喇嘛之父参与政事,噶伦之间勾心斗角,互相不和,如果不迅速制止,很快酿成祸端,遂于雍正五年正月丁已(1727年2月20日),指派内阁学士僧格、副都统马喇等人入藏,但在他们尚未抵达拉萨之前,负责“协理”西藏事务的噶伦阿尔布巴发动内讧,戕杀总理藏政的康济鼐,迫害颇罗鼐,挑起“卫藏战争”[5]。

“卫藏战争”爆发,雍正帝勃然大怒,命令议政王大臣派陕西满汉官兵8400人,四川官兵4000人,云南官兵3000人,从三路进军入藏平叛。同年十二月二十一日,总督鄂尔泰颁布公文,筹划齐备兵马粮饷。毛振翧作为历史的见证者,认为战争的性质是“两丑相残”,是当时西藏地方统治阶级的内部矛盾。但清政府以“叛逆”罪,认为阿尔布巴等人要“鲸吞西土”“谋杀康济鼐”[1]622,后者是实,前者并没有证据表明阿尔布巴想要将西藏占为己有,也没有证据表明阿尔布巴与准格尔旧部勾结谋反。被囚禁的阿尔布巴等人甚至希望清军早日到来,因为“北京的军队会来救我们”[6],所以清朝官方所谓“叛逆”之罪无从说起。事实上,阿尔布巴之乱源于西藏地方贵族上层中的劣习,他们以各自的出生、门第、资历、功绩互比高低,嫉妒竞争,以谋求更多权力。阿尔布巴之乱的性质是当时西藏地方统治阶层自身内部问题,与其他民族无关,也不是西藏与中央间的问题[7]。毛振翧“两丑相残”的认识,是非常深刻的,但也存在一定局限性。

(二)描绘“卫藏战争”的战况及结果

早在清政府大军进入西藏镇压叛乱之前,阿尔布巴和颇罗鼐两派斗争已有分晓,颇罗鼐在布达拉宫和拉雪囚禁了阿尔布巴等人。滇军雍正五年(1727年)六月初入藏,其严明的军纪,威武的气势,精良的装备,在一定程度上对于维持相对稳定的战局起到震慑作用。“森森戈戟列如云,五色戎衣部曲分。一诺声真摇佛胆,千群气直厌蛮氛。不烦天将还深入,早殄渠魁欲罢军。筹饷届期真得算,好飞边信慰吾君。”[1]408正是这一局面的诗意体现。七月,约15000名精兵全部入藏。九月,查郎阿、迈禄审问阿尔布巴、隆布鼐、扎尔鼐等人,并对为首17人处以极刑,持续了一年零三个月的“卫藏战争”结束。

清政府非常重视此次“卫藏战争”的善后并作出周密部署。首先,清政府肯定颇罗鼐的功绩,封其为首席噶伦,封赏30000两白银,后册封为郡王,由其总理西藏地方的行政事务。在颇罗鼐之下,清政府另外任命噶西巴·纳木扎勒布腾和策仁旺杰两位噶伦;其次,为缓和西藏统治阶级内部的矛盾,保障七世达赖喇嘛的安全,迁置七世达赖喇嘛至四川泰宁。从拉萨到察木多1950多里的路程,走了44天。毛振翧在《迁置达赖喇嘛于理塘格达城其二》中描绘出达赖喇嘛出发时依依不舍的状况:“行路迟迟意黯伤,谁云活佛号空王。更怜卧辙纷纷泪,哭断西天衲子肠。”[1]412形象地写出了达赖喇嘛去之不舍、留之不得的情形。再次,清政府加强西藏治理,将驻藏大臣制度化[8]。“不断羽书驰紫塞”[1]409写出清政府对西藏善后工作的重视。从惩处阿尔布巴等人,到设立驻藏大臣衙门,再到撤兵西藏,善后工作持续近3个月。吏部尚书查郎阿、都督周瑛、陕西总督岳钟琪等人多次呈送奏折,与雍正帝商讨善后事宜,不断探索治理西藏的方案,为西藏长治久安作长远规划。最后,留下2000名精兵驻守西藏,听命于驻藏大臣,其他军队分批撤回。毛振翧作为监军返滇较晚,不禁发出“共承帝命来偏蚤,却扫边尘去独迟”[1]410的感慨。迟归使毛振翧充满思乡的愁绪,但也为毛振翧创作更多反映卫藏战后安排的诗作提供契机。《送绵竹高诚斋明府还蜀》《送董雨若明府还关中》《送楚雄李明府还滇》等,从侧面体现“卫藏战争”结束后的撤兵安排。

三、茶马古道西道滇藏道研究补证

茶马古道主要有由滇入藏和由川入藏两大主干线。由滇入藏路线,可分为北道贡茶道、西道滇藏道及南道。其中,西道滇藏道由安宁州—大理—中甸入藏,是云南茶马古道的主线[9]。由滇入藏的地理著作丰富,诸如杜昌丁的《藏行纪程》、王我师的《藏炉总记》、黄沛翘编撰的《西藏图考》、陈观浔的《西藏志》等,对茶马古道西道滇藏道路线、程站等多有记述。在众多地理著作中,杜丁昌《藏行纪程》较全面记载了由滇藏道入藏的站程、里数。相比而言,毛振翧记载的西道滇藏道路线特色鲜明,别具一格。一方面,毛振翧不仅记载程站,还记载沿途歇脚的地名,更为细致地记录入藏交通路线;另一方面,记载形式独特,毛振翧以诗题的形式记载地名,并且用诗歌记述行路交通路况、心理历程等。他记载的交通信息对于研究茶马古道西道滇藏道路线及路况具有一定的补充价值。

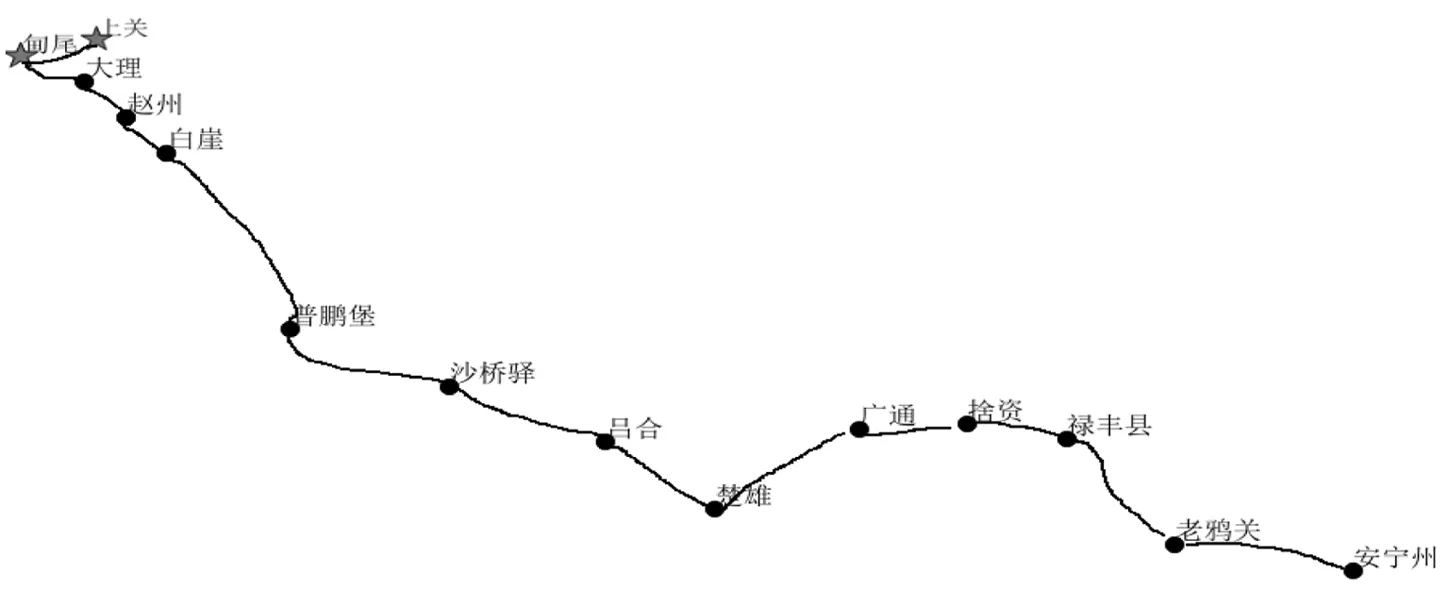

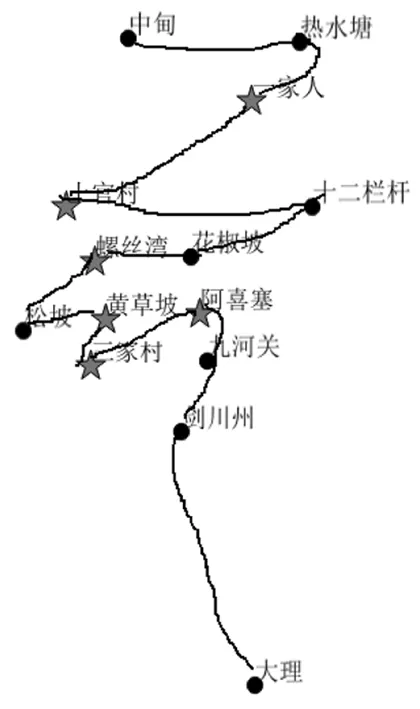

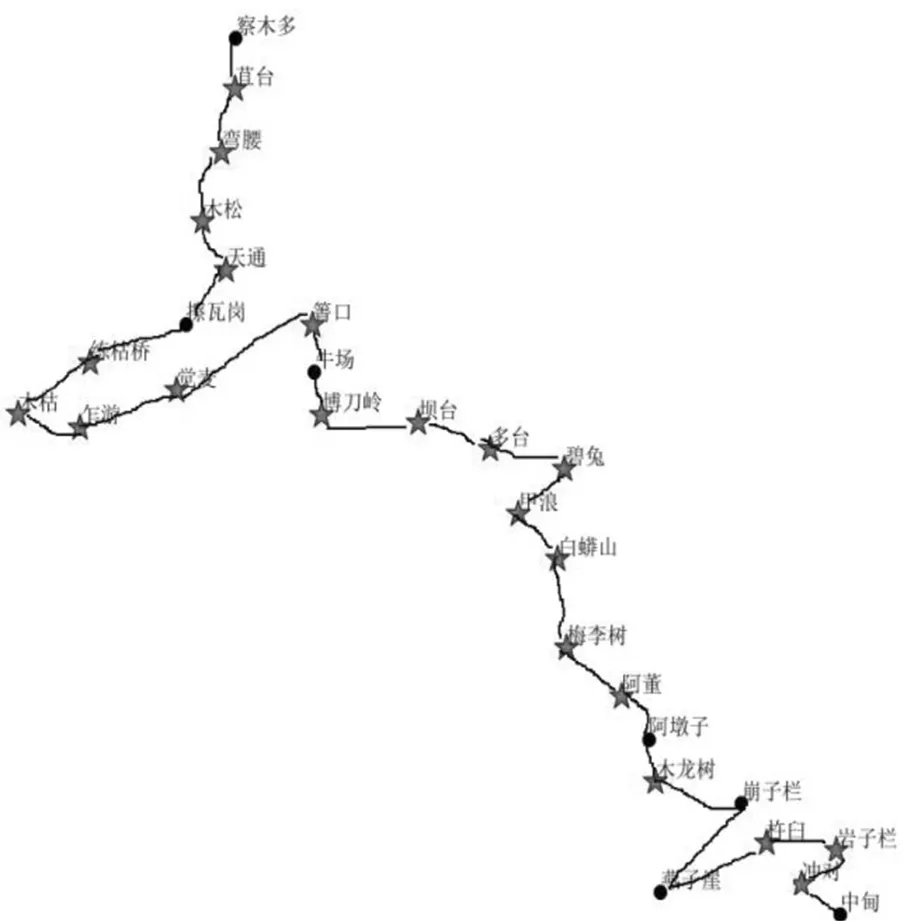

(一)滇藏道地名补证及路线构拟

毛振翧入藏路线与杜丁昌入藏路线相近。从安宁州到大理,杜丁昌记载这段路程有15个地名:昆明德胜桥、安宁州、老鸦关、禄丰县、广通县、捨赀、楚雄县、吕合、沙桥、普淜、白崖、赵州、镇南、云南堡、大理。毛振翧诗题中记有13个地名:安宁州、老鸭关、禄丰县、捨资(同舍资)、广通县、楚雄县、吕合、沙桥驿、普鹏堡、云南县、白崖、赵州、大理,两者路线吻合率达86.67%,本文借助开源地理软件QGIS,结合明清经纬度,构拟了从安宁州到大理行军路线图(2)限于技术条件,本路线图中黑色五角星是经纬度不可考的地名,黑色圆点是经纬度可以考证的地名,下图同。(见图1)。从大理到中甸,毛振翧除了记载的大理、剑川州、九河关、阿喜塞、黄草坡、螺蛳湾、土官村、一家人、中甸、十二栏杆、热水塘等地名与《藏行纪程》地名记载相一致,还记载了三家村、松坡、花椒坡等地名构拟的行军路线图(见图2)。从中甸到察木多,中甸、箐口、崩子栏、杵臼、阿墩子、梅李树、甲浪、碧兔(同必兔)、多台、擦瓦岗、天通等程站与《藏行纪程》相吻合;冲对、岩子栏、白蟒山、木龙树、阿董、燕子崖、博刀岭、牛场、坝台、觉麦、乍游、木枯、练枯桥等地名在《藏行纪程》尚未有记载,而在《西征集》中有记载,构拟的中甸—察木多行军路线图(见图3)。燕子崖是过了澜沧江,北行至梅李树的一处峭壁,毛振翧一行人过燕子崖时,写下《过燕子崖歌》极言行路艰险,根据毛振翧的描述,燕子崖位于迪庆藏族自治州,在澜沧江北岸,现在有燕子崖隧道、燕子崖大桥可考。顾浙秦在《清代藏事诗研究》[10]343一书中也讨论了许多其他文献未见记载的地名,如崩达、长川坝、龙聃、木松、弯腰、苴台等地,可见毛振翧偶然记载的地名,对于相关地理考证研究具有补正作用。

(二)滇藏道交通实况

西道滇藏道交通坎坷,毛振翧自言:“沿途怪石当经,浊浪排空,溜索飞云,偏桥插日,流沙断路,积雪埋车,瘴气凌人,毒草伤马,山魅宵号,贼蛮夜掠,种种惊心,不可屈指”[1]619。行至潞南州,毛振翧尚且从容镇定,以“云路莫愁攀”[1]398自勉。虽然道路险峻,马疲人乏,但“莫愁攀”展现诗人坚忍不拔的意志,内心尚且踌躇满志。过燕子崖诗人便惆怅起来,“燕子难行难蜀道,蜀人见亦心如捣。半空峭壁天相连,崖下狂涛声浩浩。羊肠百折望欲迷,横石当路与人齐。凿开一隙刚容足,莫作寻常窄径跻……还看天际使人愁。”[1]404山崖险俊,羊肠小道,时有怪石挡路,插足难立,一旦失足,必定殒命!真是寸步难行,让人心惊胆战,感同身受其畏难心理,恐慌之情。在《三岔河》诗人还发出“路远常愁疲马毙”[1]406的担忧。随着海拔的升高,高寒气候更加阻碍行军进程。行至木枯,辗转到天通,终于看到“依稀平川”可以“揽辔行吟觉道平”,但很快“马头醉草皆嗔毒,人面飞沙不能辨。”道路虽然平坦,但马儿嗔毒,飞沙迷眼。醉马草是生长在青藏高原上的一种奇异的草,马误食后会如人醉酒一般,轻者倒地病倒,重者可能致死[11]。在《趁晓过大白鳞雷山》《乍游滚遇雨》《天通》《长川坝三岔河下营歌》等诗歌尽显前行不易,交通不便的艰苦。毛振翧由从容到惆怅再到恐慌的心路历程,向我们展示古代滇藏道交通坎坷,道路艰险,但他们迎难直上,百折不挠,艰苦奋斗的精神更是激励人心,让人钦佩。

四、康藏地区独特自然、人文景观书写

景观是作为地理学的一个重要概念被提出来的,现在多指包括自然与人文在内的各种风物及现象有规律地组合形成的地域体[12]。作家们常以景物描写的方式,将自然或人文景观直接转化为文学世界中具有地域特色的艺术形象。毛振翧的《西征集》对藏地自然、民俗、宗教景观的文学描绘是地域书写的主要内容之一,下面各举数例,以见一斑。

图1:安宁州—大理路线图

图3:中甸—察木多路线

(一)康藏地区自然景观

毛振翧的咏藏诗不仅有浓墨重彩刻画行军艰难的场面,也有一些描绘青藏高原壮美风景的诗篇。雪山是雪域高原的标志性景观,毛振翧写了很多与雪山相关的诗作。“万壑阴寒住此身,开襟且与素峰亲。即令异域冰消日,早看银沙踏作尘。”[1]402诗人置身于雪山之间,与雪山亲密的接触,让诗人颇为得意,感叹即便来日冰消雪化也不会遗憾,因为自己曾经从雪山打马而过。雪山这一标志性意象,在作者笔下呈现出不同的特征。“雪峰寒耸气苍凉”[1]402突出雪山之高寒;“雪拥寒山积未消”[1]403着重于雪山上积雪之厚;“日化千山雪”[1]413表现的是雪峰上阳光的耀眼;“春蔼西天雪瘴开”表现的则是雪山间雾气的消散。毛振翧笔下的雪山或苍凉、或灵动、或柔美,非亲历亲见不能道出,非心思细密不能体物如此。

除了连绵的雪山,青藏高原也孕育着波澜壮阔的大江大河。从云南入藏途经横断山区,地势起伏大,山脉为江水深切,峡谷壁立,江水湍急,声势骇人。“何处雷霆撼树端,由来江石起狂澜。千岩万壑声悲壮,立马空山日影寒。”[1]401诗歌以设问开头,先声夺人,极力突出通江河水势汹涌、气势磅礴的景象。滇藏线上要穿越著名的澜沧江,渡河凭借江上的溜索,这一奇观也被毛振翧记载在诗中,“两山岩岩夹中流,黄涛汹涌征夫愁。我欲行渡无舟楫,上指竹缆横巅头。”这种方式渡江,对于初入此地的诗人及其随从,自然是惊骇不已。“面面相看无颜色,主人凄凄仆恻恻。踟蹰不肯就缚绳,安得人身生羽翼……奋然先往不顾身,此时直与鬼为邻。”上了溜索,倏然而过,惊魂稍定,逸兴又生,“百丈一瞬云间过,解脱腰绳隔世人。回看长虹不可驾,休恠临江心目讶。”[1]403清代入藏诗人歌咏此景者不止毛振翧,吴应枚《滇南杂咏》,“百丈奔湍势击撞,铁絙贯石驾成杠。驱车径历秋千板,悬度遥连溜筒江。”自注:“滇中铁索桥最多,惟保山县跨澜沧江者长三十余丈,车马往来,袅袅浮动,溜筒江接滇境,悬绳两岸以渡人马。”[13]相比之下,毛振翧的诗更为奇崛。此外,《松坡观瀑》《三岔河》等皆展现了高原大河的独特形态。

(二)康藏地区人文景观

除了对西藏自然风光的吟咏,毛振翧对藏地人文景观也进行了细致的刻画,最直观的是对藏地独特的饮食、风俗、信仰、语言、服饰、建筑等描述。如《热水塘蛮家竹枝词》中记录云南藏区藏族同胞盛情款待汉军将士的场景,“半竿斜日到蛮家,妇子欢迎汉使车。更与殷勤供晚饭,青稞面和奶酥茶。”[1]401诗歌将藏族同胞的热情好客展现得淋漓尽致。黄昏的暖色调和着藏族同胞热情的招呼,对于风尘仆仆、疲困交加的赶路人是无与伦比的安慰。斜日、妇子、汉车、晚饭勾勒了一幅其乐融融的藏汉宴饮图,营造出一种温馨和美的氛围,从一个侧面描绘了民族团结的场面,温暖人心。招待的晚饭是青稞面和奶酥茶,典型的藏式餐饮。青稞面可以做成糌粑,是招待客人的美味。《三十年游藏记》记载糌粑的吃法:以青稞和豌豆炒成半熟,磨粉,名曰糌粑,以木碗盛之,合酥油盐茶搅和,不用羹筷,以手拨捏而食[14]。奶酥茶是指酥油茶,藏民族饮食中必不可少的饮品,由于“腥肉之食,非茶不消;青裸之热,非茶不解”[15],喝茶成为藏族同胞不可或缺的习惯。

藏香是西藏进贡之物,其味浓厚,得沉檀芸降之全。每届岁除,府第朱门,焚之彻夜,檐牙屋角,触鼻芬芳,真香中之富贵者也[16]。藏香珍贵,除了香气馥郁,来之不易,还有安神明目等药用价值。毛振翧在《塞上焚香杂感八绝》中对藏香的功效、颜色、气味等特点,均有介绍。“迢迢西域怅劳人,静夜焚香倍黯神。闻道旃檀生佛国,欲除烦恼一涂身。”[1]409写出藏香有缓解疲劳、安神宁心的效果。“黑白香浓溢草堂,会工诗赋献明王。”[1]409写出藏香的颜色、气味。“香留三日剩残春,荀令风流再世身”写出藏香香味持久的特点。“汉廷兜末何方购,焚向军中百疫除。”[1]409写出藏香珍贵、除疫的特点。在日常生活中,藏香广泛用于礼佛、净晦、辟邪等方面,既有文化价值,又有药用价值。藏香的制作工艺繁琐,形状有饼状,也有长条如柱状,有红藏、黄藏、紫藏之分,又有色黑如墨,及绿白诸色,或形如弹丸者,焚之气颇幽爽[17]。

此外,昌都浓厚的宗教文化色彩,也引起了毛振翧的注意。在《番人悬经于索竿,风吹动,云如口诵,谓之的着》毛振翧记录了一种颂经形式。“鸟语山光尽是禅,如来佛法本空传。番经犹是凭风诵,横索长竿字万篇。”[1]405藏族百姓群众把经文用绳索悬挂在竹竿上,让风吹动,犹如亲自诵读经文[18]。在广大藏族聚集区,人们常把佛经、祷词、咒语、佛像图案等印于各色旗布,缀系在木杆或带有垭杈的树枝上,插立于帐房或庭院门口、屋顶、院中、山头、鄂博上,以祈福镶灾,藏语谓之“塔觉”(Qb竺B),一般译为经幡[19]。经幡,又称风马旗,一般有两种,一种是长方形彩旗,最长的有3-5米长,60厘米宽,一种为五色方形经幡[20]。在藏族群众的心中,经幡飘动一次就是诵经一次,体现他们虔诚的宗教信仰。

五、结语

毛振翧一生在西南边疆地区为官,创作了数量丰富的诗文,是西南边疆文学书写的功臣,其《西征集》尤其兼具文笔与史才,是清代入藏诗的代表。从阿迷坝到察木多西征一路,毛振翧以亲身经历,写下很多行路诗、战事诗、政事诗、送别诗、赠答诗等,内容涉及政治、军事、文化、宗教、民俗等多方面。这些诗歌主题鲜明,多写实,体现了他质朴、细腻、真挚的报国情怀。他近乎日记体的咏藏诗具有浓厚的生活气息,为我们呈现西藏自然风光,为了解雍正时期藏地民俗风情、滇藏道路线及路况、“卫藏战争”后中央对西藏的治理等,留下宝贵材料。《西征集》中尽管还残存些微汉人士大夫的优越感,但更突出表现了西南地区民族融合的现实和对边疆安宁的希望,其《一家人竹枝词》是最好的体现:“天兵扫荡极边尘,中外同沾大地春。到此华夷休两看,通衢早号一家人。”清军入藏时平定叛乱正值春天,而诗中的“春”则双关战争阴云扫除之后,汉、藏和平安定的新局面[10]66,这也是清代大部分咏藏诗的共性。

(附记:本文在撰写过程中,西南民族大学徐希平教授,西藏大学南小民教授,大连理工大学龙成松、袁雷、赵团员等老师以及杨晓臣、刘博、陈政、张鹏举等同门对本文提出了修改意见和建议,谨致谢忱!)