雨课堂在高校思政课教学过程中的正面效用

——以《马克思主义基本原理概论》课程为例

(南京理工大学泰州科技学院,江苏 泰州 225300)

十八大以来,以习近平为核心的第五代党中央领导集体高度重视全国思想政治教育工作。习近平同志在全国高校思想政治工作会议上强调“要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力”。2019 年习近平在全国思政教师座谈会上又再次强调“办好思想政治理论课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性”。并对思政课教师提出了六点要求,其中第三条要求是“(思政教师)思维要新,创新课堂教学,给学生深刻的学习体验”。目前,传统高校思政课堂广泛存在着“枯燥、乏味、无法吸引学生兴趣”等问题,如何淘汰“水课”,打造“金课”,尤其是打造精品思政课,切实提高学生课堂参与感和获得感,成为一个值得思考的问题。经众多次调查研究,笔者认为将“雨课堂”应用在高校思政课的教育和教学过程中,将是一个有益的尝试。

一、雨课堂简介与必要性实证分析

雨课堂是清华大学在线教育办公室和学堂在线共同推出的新型智慧教学工具,是教育部在线教育研究中心的教学研究成果。自2016 年正式发布并经多次更新后,目前雨课堂已很好地将现代信息技术融入到传统PPT 和微信之中,具有实时发送PPT、习题,签到、随机点名、弹幕、师生互动、教学情况统计等多项功能。雨课堂与思政课相融合的线上线下混合教学模式,将手机由“低头的工具”变成了“抬头的利器”,将传统教师本体的思政课,变成了“教师主导学生主体”的新型课堂,是互联网时代背景下的一种新型智慧教育工具。

笔者在任教过程中对本校18 级三个教学班(大班教学,混合专业,每班120 人左右)进行了一次对比性实验,其中A班完全使用雨课堂软件,充分使用雨课堂的每一项功能;B 班不完全使用雨课堂,仅使用部分常用功能,包括签到、共享课件、随机点名三项;C 班完全不使用雨课堂,只采取传统教学模式。在课程结束后,对A、B 两个班级发起匿名线上问卷调查,询问“你认为在思政课教学过程中使用雨课堂的效果如何”,选项1 利大于弊(十分有效),选项2 有弊大于利(适得其反),选项3 利弊相抵(没有实质区别)。投票结果显示,在充分利用雨课堂的A 班中73%的同学认为利大于弊,使用雨课堂比普通教学更好,仅有2%的同学认为弊大于利;在不充分利用雨课堂的B 班中有50%的同学认为利大于弊,却有41%的同学认为利弊相抵,是否使用雨课堂并没有实质的区别。

表1 思政课教学中使用雨课堂效果测试情况

其次,将A 班和B 班的期末测试情况与C 班进行比较发现,A、B 两班无论是客观题的高分人数还是整个卷面成绩的班级通过率,其测试结果都要优于C 班。

表2 A、B、C 班期末考试卷面成绩通过率

所以,由此可见,关键不在于是否使用雨课堂,而在于如何充分利用雨课堂,才能给教师带来四两拨千斤的效果,否则将雨课堂融入课堂可能只是一种走马观花,流于形式,甚至适得其反。

二、雨课堂在《马克思主义基本原理概论》课中的运用分析

根据我校思政课大班化教学的实际情况,以及《马克思主义基本原理概论》(以下简称〈马原〉)课学科内容特点,雨课堂在该课教学过程中的运用主要由课前预习、课中探究、课后拓展三个部分组成。

1、雨课堂在课前预习中的运用

《马原》课具有抽象性、概括性、逻辑性且较于其它几门思政课而言内容较难等特点。利用雨课堂,教师可在授课前将PPT、视频文档资料、讨论话题等推送给学生进行预习。学生收到PPT 后,可对部分难点章节PPT 标注“不懂”,或在有疑问与建议的PPT 下方提供“学生反馈”。雨课堂将统计信息反馈给教师,教师可即时获取学生的意见或建议,并准确把握学生的预习程度,对难懂的PPT 进行修改或预备,为后续上课过程形成一个良性的循环。

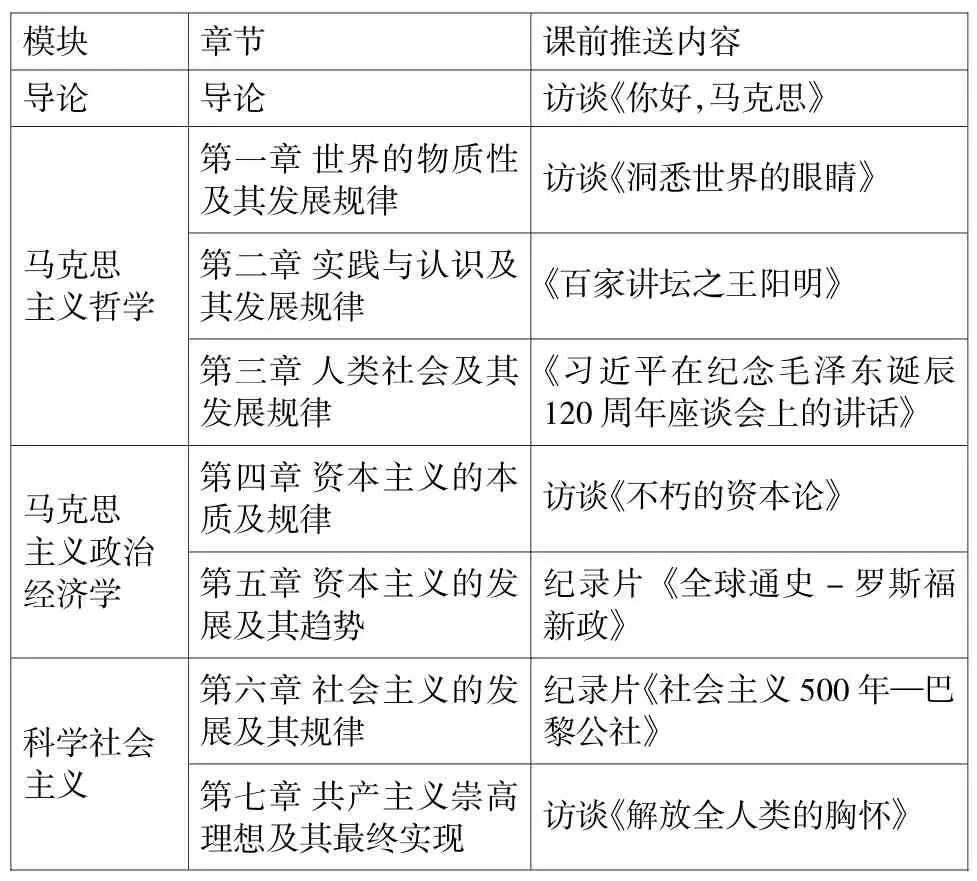

《马原》课除导论外主要包括三个部分共七章的内容,网上有大量与之匹配的各类资源,传统课堂上是任课教师口头或委托班委代为向班级同学转达,建议自行观看某部电影、纪录片或文献,或是占用课中时间观看。但是此举有一个弊端即教师很难得到学情反馈,或者反馈回来的信息欠真实,往往是“教师布置教师的,学生玩自己的”。通过雨课堂教师可以准确掌握学生学习情况,包括学生是否观看了该资源,观看程度如何,并设置提醒。如每章课前可推送如下内容:

表3 雨课堂在《马原》课各章前推送内容

“课堂讨论”是人文类课程尤其是思政课经常使用的教学方法,但在学生刚接触到论题时,很难进行周全的思考并回答。可能致使讨论缺乏深度,流于形式。比如《马原》政治经济学部分内容较为晦涩难懂,在讲到剩余价值理论、垄断资本主义等讨论话题时,学生往往难以即刻着手。教师可利用雨课堂提前推送讨论话题,学生可有所准备或直接在话题下进行讨论,为课堂讨论奠定基础。

2、雨课堂在课堂中的运用

包括《马原》在内的其他思政课程,基本上为大班教学,人数较多,差异较大,雨课堂“扫码签到”的方式极大节省了教师检查出勤率的时间。但此项功能目前尚不完善,仍有漏洞可寻,未出勤的同学仍可通过其他同学拍摄的二维码照片“形式到场”。目前可采取“限时答题”“固定选项”等办法来尽可能弱化缺陷。

在教学过程中,教师可以开放“弹幕”功能,吸引学生注意力并增强课堂趣味性,有效提高学生“抬头率”。另外,教育心理学家研究表明,青年学生的注意力持续时间一般在20分钟左右,雨课堂中“随机点名”的方式,能够迫使学生对问题进行思考,对课堂动态进行密切关注,并可以进一步通过“抢红包”的方式激励学生主动抢答问题。传统课堂中,教师较难了解学生对知识点或课程知识的掌握情况,在这种线上线下相结合的新型教学课堂中,教师可利用题型丰富的“随堂测试”功能,即时检测即时分享测试结果,利用学生的好奇心和胜负欲心理,促使学生有更好的课堂表现。另外,诸多线上功能,可辅助教师在特殊时期进行远程教学。

3、雨课堂在课后总结反思中的运用

对于教师而言,雨课堂能够极大提高教师工作效率。雨课堂能够根据大数据计算出学生上课的签到、答题、讨论互动、作业完成等情况,并根据这些数据得出相应得分。教学周期完成后,教师可通过问卷进行调查,收取学生提供的匿名意见和建议,帮助教师调整教学安排,实现线上线下教学互相促进,提高课程质量。课程结束后,教师和学生仍可利用平台保持联系,为建立新型师生关系做铺垫。

通过以上三个阶段,将雨课堂与《马原》课进行结合,充分发挥雨课堂在高校思政课教学过程中的正面效用,激发学生对思政类课程的学习兴趣和动力,提高学生课堂参与度与获得感,同时也是对教育教学改革的一种新的有益尝试。

三、雨课堂存在的问题及需要注意的事项

雨课堂在高校思政课教学过程中能够起到正向的积极作用,但如果不能正确使用这项新技术新工具,则不可避免地也会带来一些负面影响。

就该项技术本身而言,尚存在缺陷之处。如上文提及的无法定位签到,造成虚假入课堂;又如对电脑仅支持Windows系统,不支持Mac OS 系统;Office 版本安装较简单,WPS 版本安装过于复杂;视频仅支持如优酷、腾讯等四家商户视频;服务器稳定性有待加强等。

就使用过程而言,也存在一些注意事项。首先它对高校的硬件设施提出了要求,它要求高校必须配备联网的电脑,否则根本无法使用;其次,对于不熟悉信息技术的教师而言,熟练的运用互联网技术和平台内功能,可能是一个较大的挑战;再次,当手机成为课堂上一种名正言顺的工具后,教师无法辨析学生利用手机是在学习还是在做其它事情;除此之外还有盗版软件猖獗(非法获取学生信息)、教学周期变相延长、线上联系频次不当引起学生抵触等的一些负面影响。

四、总结

雨课堂作为教改的一种智慧教学工具,究其根本也只是一种工具,运用得当事半功倍,运用不当事倍功半。要想充分发挥雨课堂的效用,教师自身必须具备较强的专业素养,对整个课程有宏观的把握和清晰的认识,而不能有“唯工具论”思想;学校也应配合国家教改等政策给予必要的硬件或政策支持,并拥有一定的“容错率”;学生方面应当解放思想积极接纳新事物并学会有效利用新事物。学校、教师、学生的有机配合,方能发挥各类智慧教学工具的作用。在高校中,雨课堂还能与其他思政课如《毛概》、《纲要》、《思修》以及其他大学生创业、英语、高数等基础课程相结合,发挥出更大的价值。