膀胱功能训练联合刺激治疗对脊髓损伤患者神经源性膀胱康复的影响

刘琨

神经源性膀胱是由于中枢神经或周围神经受损导致患者出现膀胱功能障碍,常伴有排尿困难和尿潴留的症状表现,从而增加发生严重泌尿系统并发症的风险[1-4]。提高膀胱功能,减少残余尿量是目前主要的治疗方法[5-6]。膀胱功能训练通过定时饮水、延长排尿间隔时间等方法增加膀胱容量,提高膀胱功能,对病情康复具有一定的效果[7-8],但是由于部分患者脊髓损伤情况较严重,无法有效配合膀胱功能训练,从而影响恢复效果。电刺激通过刺激膀胱耻骨上的皮肤,将兴奋信号传入腹下神经,在脊髓上产生信号反馈从而起到改善膀胱功能的作用[9]。因此膀胱功能训练联合刺激治疗或许能够起到更好的治疗效果,本研究探讨膀胱功能训练联合刺激治疗对脊髓损伤患者神经源性膀胱康复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2018年2月至2019年2月我院接收的脊髓损伤神经源性膀胱患者58例,纳入标准:意识清醒,能够配合训练者;存在排尿困难和尿潴留症状表现;年龄21~69岁;ASIA神经功能分级为B~D级。排除标准:病情尚未稳定或处于急性期;严重肾功能障碍或尿路结石;具有前列腺增生病史。随机将其等分为对照组和研究组,对照组中男16例,女13例;年龄20~70岁,平均(32.61±11.86)岁;病程1~6个月,平均(2.18±1.02)个月;ASIA神经功能分级:B级10例,C级9例,D级10例。研究组中男17例,女12例;年龄20~70岁,平均(32.58±11.82)岁;病程1~6个月,平均(2.22±1.09)个月;ASIA神经功能分级:B级11例,C级8例,D级10例。两组患者性别、年龄、病程、ASIA神经功能分级比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已获得医学伦理委员会的批准,患者均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规膀胱功能训练治疗:(1)饮水。制订饮水计划,患者起床后每2 h需饮水200 ml,适当减去饮食中含有的水分,计划每日平均饮水量在2 L以内。(2)触发排尿反射。通过叩击、牵拉、捏握等方法寻找排尿反射触发点,刺激触发点来帮助患者建立自发排尿反射,每天10次。(3)患者排尿时,通过握拳挤压腹部的方式来帮助患者排尿,每次2 min,每天3次。(4)提肛肌训练。在不收缩腹部、臀部、腿部肌肉的前提下,进行提肛肌的收缩锻炼,持续收紧5 s后放松再收缩,每天50次,可根据训练情况增加收缩时间。(5)延迟排尿训练。当患者感觉到有尿意时,控制排尿,延长10 min后再进行排尿,每天3次。

1.2.2 研究组 在对照组的基础上联合刺激治疗。使用神经肌肉电刺激仪(粤械注准20162260278)治疗,将两片电极片黏附于肚脐与耻骨连线上的膀胱下缘和骶尾上2 cm处,另一组电极片黏附于膀胱顶的两侧。将神经肌肉电刺激仪的频率调节至50 Hz,缓慢调节电流强度并询问患者能否耐受,调节至肌肉发生收缩为最佳强度,每次20 min,每天2次,每周治疗5 d,连续治疗1个月。

1.3 观察指标 观察两组的临床疗效、排尿情况、尿动力学情况。(1)临床疗效。完全有效:排尿受意识控制,排尿反射存在,尿残余量小于50 ml;基本有效:排尿受意识控制,排尿反射存在,尿残余量50~150 ml;无效:患者无法建立排尿反射,排尿不受控制,尿残余量小于400 ml。总有效率=(完全有效+基本有效)÷患者总数×100%。(2)排尿情况。分别于治疗前和治疗1个月后观察记录排尿量和排尿次数。(3)尿动力学情况。分别于治疗前和治疗1个月后对膀胱容量、膀胱压力、尿残余量进行测定。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.00统计学软件,计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用两独立样本的χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结 果

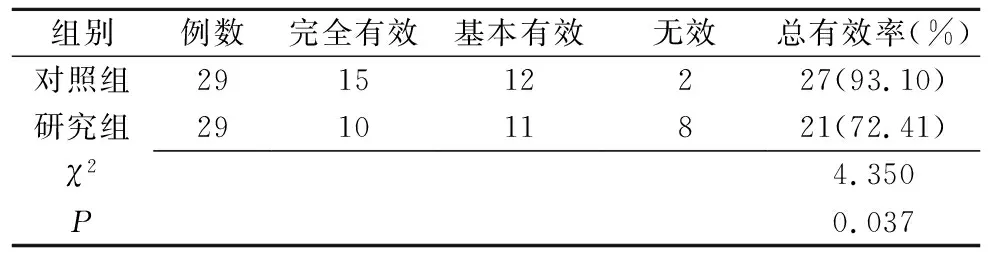

2.1 两组患者临床疗效比较 研究组的总有效率高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较(例)

2.2 治疗前后两组患者排尿情况比较 治疗1个月后研究组的排尿量和排尿次数均多于对照组(P<0.05),见表2。

表2 治疗前后两组患者排尿情况比较

2.3 治疗前后两组患者尿动力学情况比较 治疗1个月后研究组的膀胱容量、膀胱压力均高于对照组,尿残余量少于对照组(P<0.05),见表3。

表3 治疗前后两组患者的尿动力学情况比较

3 讨 论

神经源性膀胱是脊髓损伤后常见的一种并发症,患者由于膀胱尿道功能障碍导致排尿困难,使得膀胱充盈时间较长,膀胱内压力升高,从而增加患者上尿路损害及肾功能衰竭的风险[6,10-11]。目前临床通过药物、手术、功能训练等方法来促进患者将尿液排出、降低膀胱压力、减少尿潴留,从而起到改善膀胱功能、避免感染、保护肾功能的作用[12]。膀胱功能训练相比药物和手术治疗具有副作用少和创伤小的优点,通过不断的训练和反复强化,患者逐渐掌握控制排尿的能力,训练方法简单且有效,被广泛用于脊髓损伤患者神经源性膀胱的康复治疗中。然而部分患者脊髓损伤较严重,残余的膀胱肌肉功能较差,并且患者意识不清,导致膀胱功能训练无法有效进行,单纯的膀胱功能训练并不能起到明显的康复效果[4],膀胱功能训练联合刺激治疗对脊髓损伤患者神经源性膀胱康复或许能够起到更好的效果。

膀胱功能训练通过定时饮水来调节膀胱容量,使膀胱根据不同的容量进行收缩和舒张运动,并且通过刺激排尿反射的触发点来帮助患者建立自发排尿反射,帮助患者将尿液排出,防止由于膀胱压力过高导致尿液反流而引起的并发症。刺激治疗通过低频率的电流来刺激患者膀胱周围的神经和肌肉组织,通过电流激发尿道括约肌和膀胱逼尿肌产生收缩。由于尿道括约肌对电流的敏感性和收缩强度均强于膀胱逼尿肌,所以电刺激时尿道括约肌先产生收缩,然后膀胱逼尿肌再产生收缩,此时尿道括约肌的压力较高,抑制排尿。刺激停止时,尿道括约肌先产生收缩并且收缩较强,膀胱逼尿肌后产生收缩并且收缩较慢,仍保持一定的张力,此时膀胱逼尿肌的压力较高,促进排尿。通过调节膀胱逼尿肌和尿道括约肌起到改善膀胱功能的作用。

本研究中,研究组的总有效率高于对照组(P<0.05),与叶义清等[13]的研究结果一致,说明膀胱功能训练联合刺激治疗相比单纯膀胱功能训练治疗脊髓损伤患者神经源性膀胱效果更加显著。可能原因:膀胱功能训练通过锻炼患者膀胱的肌肉收缩能力,使患者能够感受到主动运动控制,增加信心,提高其训练的积极性,训练内容和强度根据不同情况进行调整和强化,使患者找到更适合自己的训练方法。刺激治疗通过低频电刺激来兴奋脊髓中的排尿中枢,促进膀胱感觉能力的恢复,从而起到调节膀胱收缩和舒张运动协调性的作用,促进患者将尿液排出,膀胱功能训练联合刺激治疗起到了协同作用,更好地提高治疗效果。

脊髓损伤神经源性膀胱患者由于膀胱尿道功能障碍导致排尿困难,排尿量和排尿次数较少,膀胱容量、膀胱压力较低,残余尿量较多。本研究中,治疗后研究组的排尿量和排尿次数均高于对照组(P<0.05),治疗后研究组的膀胱容量、膀胱压力均高于对照组,尿残余量低于对照组(P<0.05)。说明膀胱功能训练联合刺激治疗相比单纯膀胱功能训练能够更好地改善脊髓损伤神经源性膀胱患者排尿和尿动力学情况。可能原因:低频电能够先激活支配尿道括约肌的粗大神经纤维,然后再激活支配膀胱收缩的细小神经纤维,从而起到增加膀胱压力、提高膀胱容量的作用。电刺激通过低频电兴奋神经元,加快血液循环,减轻水肿,促进神经功能的恢复,联合膀胱功能训练使患者控制排尿的肌肉得到锻炼强化,从而起到增加排尿量和排尿次数、减少尿残余量的作用。

综上所述,膀胱功能训练联合刺激治疗能够提高膀胱功能,改善排尿困难和尿潴留症状,促进患者康复,值得临床推广使用。