“共景监狱”状态下舆论监督的创新与思考

——以云监工造医院为例

□ 张鸣琴

2020年开年以来,新冠肺炎疫情迅速蔓延。这场大规模的疫情牵动着全国人民的心,而新媒体的助力让公众有了更多参与公共事务的方式。2020年1月27日,中国电信联合央视频发起了火神山、雷神山医院建设直播。开通直播不到3天时间,累计访问量已超过两亿人次,高峰时期同时在线观看直播的观众已经超过5000万。上千万的“云监工”让“共景监狱”结构得到了进一步发展。这种监督模式通过与慢直播的结合,实现了对舆论监督的补充与完善,也为业界思考公共权力监管提供了新的思路。

一、“共景监狱”缘起

“共景监狱”是与“全景监狱”相对而言的,福柯在《规训与惩罚》一书中基于边沁的“全景敞式建筑”提出了“全景监狱”的概念。在传统社会中,社会管理者通过信息不对称的方式实现了对成员的规训与控制,进而完成社会治理。这种类似于金字塔的模式将监管者放置于高一等级的位置,监管权掌握在少数人手中,而犯人处于封闭、割裂的空间中。监控者可以监视所有犯人,而犯人无法看到监管者,彼此之间亦无法沟通和交流。通过确保权力毛细渗透功能的完整等级网络,管理控制甚至深入到日常生活的细枝末节,在被囚者身上形成了一种有意识的和持续的可见状态,即使监控者缺位,也能确保权力自动发挥作用。

进入网络时代,个人参与方式的增加和参与度的提高,改变了自上而下的监督模式。喻国明基于传播技术的革命提出了新的模式——共景监狱。与“全景监狱”相对,“共景监狱”是一种围观结构,是众人对个体展开的凝视和控制①。信息不对称的劣势在这种新结构下逐渐消减,公众实现了被监视者转向监视者的过渡,获得了主体权力;而官方管理人员与施工者等人成为被围观的对象,面临规训与监视的压力,带来了社会治理模式的变革。

二、事件特点

云监工造医院事例让“共景监狱”结构从微观层面的应用走向宏观层面,前所未有的全民参与、集体助力形式也为舆论监督带来了许多新变化。

(一)围观者:想象的共同体构建

“共景监狱”结构打破了原有的自上而下的监督带来的孤立、隔绝状态,参与监督的个人联合起来,凝聚共识,成为想象的共同体。本尼迪克特·安德森在描述这一现象时说:“它是想象的,即使是最小的民族的成员,也不可能认识他们大多数的同胞,和他们相遇,或者甚至听说过他们,然而他们相互连接起来的意象却活在每一位成员的心中。”在观看火神山、雷神山医院建设的过程中,个体记忆被集体记忆所取代。网友不再作为单独个体而参与,而将自身代入团体氛围中,参与互动、助力等活动。“云监工”们全天候在线,上下线交接打卡。在评论区,经常能看到各地网友的签到,如“湖北监工到位”“上海人民打卡”“河北人民就位”。评论互动的加入解构了单调、乏味的医院建设,变成了群体意志加强的过程。网友在参与监督中看到了医院从一块平地到实施完工的过程,实现了对公共事务的直接参与,也提升了参与监督的热情与使命感。

(二)围观媒介:慢直播中的情感传播

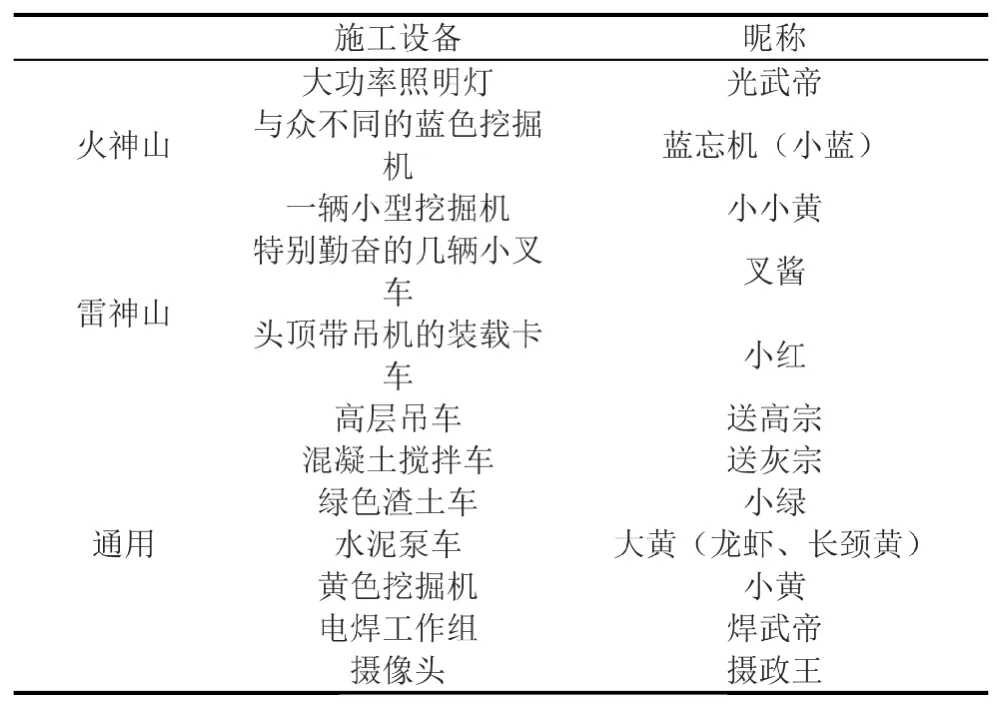

对火神山、雷神山医院施工现场24小时不间断地直播,让“慢直播”从旅游风景节目的应用转向了新闻现场呈现,除了丰富公众参与监督的形式,也促成了监督过程中的情感传播与表达。区别于一般直播要求短时间内展示更多信息的主张,观看慢直播的公众拥有了更多时间传递情感、参与创作,对符号重新编码与解码,完成组织意义建构。这一过程突出体现在围绕各施工设备形成的人格化称谓,如表1所示。

表1 网友对火神山、雷神山医院施工设备的人格化称谓

除了对现场施工设备的人格化符号构想,还形成了围绕各施工设备的粉丝团。在直播开设的几天时间里,无论什么时候点进央视频APP,都能看到千万网友在为自己支持的“偶像”加油打气,央视频APP也根据“粉丝团”的打榜需求开设了挖掘机助力榜。后续又开发了头像制作功能,用户可以为自己的头像设置不同挖掘机天团装饰和祝福语生成新图片,丰富了参与方式。这种趣味化、娱乐化的表达淡化了监督的枯燥乏味感,完成了“居家抗疫”的使命,也极大地缓解了疫情下的焦虑情绪,起到了解压阀的作用。

(三)被围观者:自我规训

正如同戈夫曼“拟剧理论”中所提及的,社会和人生是一个大舞台,社会成员作为这个大舞台上的表演者十分关心自己如何在众多的观众面前塑造能被人接受的形象。“共景监狱”结构正是将原先的权力主体从舞台后的操纵者变为了舞台演出者,管理者的任何举动都处于大众围观状态。这种集体凝视的压力督促着管理者完善规划,不能做出任何越轨行为,起到了自我规训的作用。几千万“云监工”的围观,让施工过程与进展走向透明化,任何细小的冲突与矛盾都能直接映入围观者视线。1月30日晚,一则“火神山工人打群架”的视频被广泛传播,打架现场引来几千万的关注,也被称为“史上最多围观的群架”。这种高关注度促使官方及时跟进调查解释,武汉城乡建设局在当天就给出了通报,向公众交代了事情缘由,调解了争端。同时,不间断的直播也让公众见证了医院建设的高效率,实现了10天建成医院的宏伟计划,体现了我国基建的实力与应对危急情况的能力。

三、关于“共景监狱”建构的思考

随着新媒体的发展,“共景监狱”带来的变化已经逐渐被认知。在热点网络舆论事件的监督中经常能发现这种围观状态的存在。但是火神山、雷神山医院的建设让我们看到了慢直播下“共景监狱”带来的新可能,它为社会公共事务的解决提供了新思路,同时“共景监狱”带来的弊端也应该引起管理者注意。

(一)舆论监督的新思路

面对突发事件时,由于消息获取渠道的缺失,公众往往无法第一时间得知需要的信息,这种不确定的状态让公众产生了认知压力。借助“慢直播”的形式,处在“共景”情境下的公众可以直观感受事件进展,通过观察到的信息来满足自身的认知需求,降低不确定性。云监工造医院的事例既展示了中国基建的高效,也满足了公众的信息需求。而与之相反的是,收到大批量捐赠给武汉物资的一些慈善组织在疫情中公信力大跌。

这就说明了“共景监狱”结构可以适当使用在一些公众关心的事务上,在慈善捐助、政府工作汇报以及党政机关政策的落实上增加透明度,满足公众对公共事务的认知和参与,扩大民主参与形式,营造舆论氛围的良性导向。

同时,自上而下的监督常使管理者处于“一叶障目”的状态,对自身暴露出的隐患与问题不能全面认知。“共景监狱”结构让舆论监督变成了“兼听则明”,聚集多数人的智慧去思考和发现问题,倒逼管理者审视自身,解决疏漏之处。正如克莱·舍基在《未来是湿的》中提到的:“妨碍群体行动的大多数障碍倒塌了,失去了这些障碍,我们得以自由地探索集结在一起做好事情的新方式。”众人围观个体的状态,加速了危机事件的发现,提升了工作效率。

(二)“共景监狱”建构中的弊端

“共景监狱”扩大了公众参与权力,以一种更民主、更透明的方式得到了公众认可。但这种结构建构的过程中也暴露出了一些问题。

首先,就公众本身而言,公众并不都是理性的,当不理智的声音占据舆论主流时,很可能致使缺乏独立判断与思考力的公众盲从,让真正有益的意见淹没于人潮,更大范围的舆论造势也增加了管理者调控的难度。

其次,相比于严肃议题的讨论,浅显而直白的话题显然更容易吸引大众参与。在火神山、雷神山医院建设的过程中,原本对医院质量、工程的监督,到后期逐渐转变为对施工设备的应援,参与者打榜、组CP、创造同人动漫,让事件出现了泛娱乐化倾向。原本的严肃性话题发生了偏移,对医院本身的聚焦一定程度转向了对虚拟偶像的追捧。

最后,在“共景监狱”状态下,公众加速危机事件爆发的同时也加大了事件处理的难度。随之而来的是,公众所起的社会作用可能会被过度放大,公民转向自我赋权,双方比重失衡将使社会管理者的威权下降,冲击舆论的调控机制。

四、结语

以“慢直播”为载体的“共景监狱”建构为舆论监督带来了更多可能。原有的管理监督体制被众人围观模式所取代,让公众享受到了丰富而多元的参与方式,也提升了公共事务的透明度。但是“共景监狱”结构下暴露出的问题说明多元主体关系仍需要进一步磨合,更为复杂的舆论生态也需要社会管理者的完善。

注释:

①喻国明.媒体变革:从“全景监狱”到“共景监狱”[J].人民论坛,2009(15):21.