少数民族农村地区智能手机使用情况与功能偏向研究

——基于广西四村的实地调查

□谢奋

CNNIC发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,我国网民规模达到9.04亿,手机网民规模达到8.97亿,农村网民规模达到2.55亿。从用户量的角度看,手机媒体已经成为主流媒体,5G时代只会强化以智能手机为终端的手机媒体的主导地位①。少数民族农村地区一般较为落后,新媒介技术的推广相对滞后,但其对农村社会的影响也是显著的,少数民族农村社区将在传统和技术的互动中,不断建构新的文化和文化表达方式②。智能手机作为功能齐全的媒介终端逐渐发展为主流媒体的趋势下,其在民族地区的功能偏向是什么?围绕这个问题,我们选择广西的四个村寨进行实地调查。

笔者于2019年下半年多次到贵港市港北区壮族聚居区的龙井村,以及富川瑶族自治县的秀水村、福溪村和岔山村进行入户走访和随机抽样调查。一共发放问卷348份,收回有效问卷320份,有效率达91.95%;与53户村民进行深入访谈,并做了详细记录。回收问卷之后,我们运用SPSS进行加权处理和分析,并结合53户村民的访问进行定性和定量相结合的研究。

一、智能手机的使用较为普遍

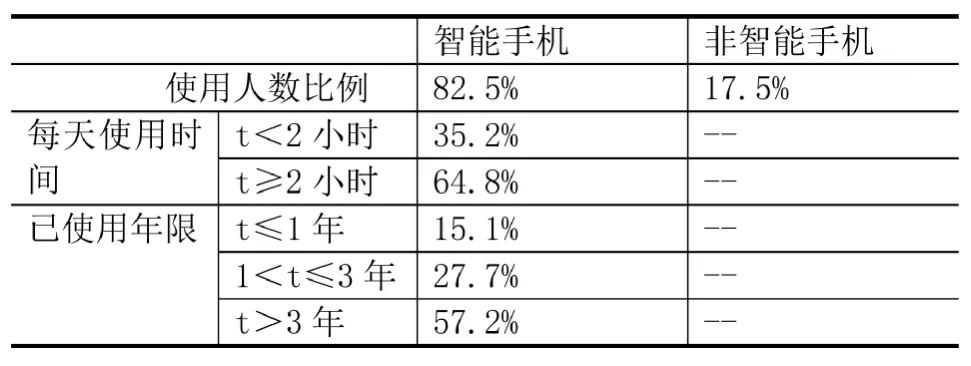

本文结合用户数量、每天使用时间、使用年限综合考量智能手机在广西少数民族农村地区的使用程度。

表1 智能手机使用情况

在四个村子中,使用智能手机的比例达到82.5%,非智能手机使用率为17.5%。从这个角度来看,大部分居民已经拥有智能手机。每天使用智能手机至少2个小时的用户有64.8%;57.2%的人使用智能手机超过3年。从样本的数据看,智能手机在广西少数民族农村地区已较为普及,使用智能手机已成为人们生活的一部分。“互联网的力量从电脑转移到手机上,诞生全新的社会现象,全新的沟通模式。”③保罗·莱文森认为,手机之前的一切媒介,即使是最神奇的电脑也把说话和走路、生产和消费分割开来。唯独手机能够使人一边走路一边说话,一边走路一边发短信。无线移动的无限双向交流潜力,使手机成为信息传播最方便的媒介。他甚至乐观地预测,从长远来看,互联网可以被认为是手机的副手④。智能手机的移时、即时、碎时的特点(陈翔,2019)深受农村用户欢迎,适合其在劳动、工作、休息的碎片时间使用。

二、智能手机的功能取向

随着4G网络的普及、5G网络的到来和手机应用功能的增加,智能手机能够满足各类用户更多方面的需求。经过研究,我们发现广西少数民族农村地区用户的智能手机功能呈现出以下取向。

(一)社交功能建构虚拟的社会关系

本尼迪克特·安德森认为,资本主义、印刷和语言结合在一起可以产生新的想象共同体。罗兆麟认为:“安德森所言的印刷术和语言的转变,似乎更多的是这个想象共同体形成与扩散的媒介与手段。”⑤智能手机的平民化语言和强大社交功能将用户的现实生活和人际关系转移到手机终端,一个又一个线上的“熟人关系”建构了与现实生活相当的想象空间。在调查问卷中关于“用社交软件聊天”的频率调查中,我们设置了五级频度量表进行测量。其中,“几乎不用”占7.2%,“很少用”占5.3%,“有时用”占16.3%,“经常用”占30.7%,“每天用”占40.5%;在“获取信息”“聊天”“学习”“娱乐”四个选项的重要性排序中,56.4%的受访者将“聊天”排在第一位;“经常使用”和“每天使用”聊天功能的频率超过70%。由此可见,使用社交媒体的人远多于不使用的人。用户使用较多的社交软件主要有微信和QQ等即时通讯工具,聊天是最主要的目的。微信和QQ是最廉价、最容易获取、最方便使用、与人们联系最密切的社交媒体,只要实名注册便可以使用,不再需要任何手续。同时,这两种即时通讯工具资费便宜,可以进行语音视频通话,对文化水平要求较低。

在秀水村、福溪村和岔山村,据村干部介绍,当地有一半以上的青壮年都选择外出打工,整个村落呈现出空心化的社会结构,即留守儿童和老年人较多,青壮年较少。社交媒体契合当地社会结构的实际和受众心理的需求,智能手机的人际交往功能排在第一位。留守在家的中老年人和儿童可以通过微信和QQ跟远在外地的家人联系和沟通情感。

例子1:在福溪村一个小卖部里,60多岁的陈阿姨在全神贯注地用手机看电视。她一个人在家带三个孙子孙女,儿子在广东打工,一年回来一次,主要通过微信视频和儿子联系。

例子2:我们住在秀水村的一户毛姓农户家里。房东老奶奶的小儿子一直在广东打工,平时用微信和家人视频。一到放假,小孙子从广东回来,在家的日子也都是通过微信与父亲联系。

壮族聚居的龙井村村民非常喜欢唱山歌。许多手机用户,特别是山歌爱好者可以用微信与同样爱好山歌的朋友进行交流,在微信群中进行山歌对唱。

例子3:山歌爱好者梁阿姨会使用手机录山歌,录得好会发布到微信群中。她大致加了11个有关山歌的微信群,经常在群里唱山歌,山歌的形式有文字也有语音。

由此可以看出,基于社会结构和文化属性的社交满足是智能手机最突出的价值取向。维持和扩展家庭关系和社会关系是农村手机用户的基本需求,手机可以缓解其生活焦虑。微信、QQ等社交媒体可以简单地将分散甚至遥远的人际关系编织成紧密亲近的网络,其“即时在场”和“在场即时”的传播特点突破了人际交往的时空限制,“场景化”“拟人化”“人格化”的功能属性超越了任何一种传统媒体,用户可以随时随地地将自己的所见所闻分享给亲朋好友。同时,社交媒体的三大主要功能(沟通交流、展示自我、结识新友)对操作技能要求较低,正好契合了农村用户最基本的生活需求。用户可以利用较低的成本在微信中联系亲友,并在这个过程中沟通情感、展示自我、转换心绪、释放情感、排遣寂寞等。在社交平台建构的“熟人”想象中,用户获得媒介赋予的安全感,这种安全感正是用户在现实生活中努力寻找的,由此建构一个手机上的稳定的想象空间。

(二)移动的“网戏人”:多元视听享受备受青睐

手机有音乐、影视、游戏等娱乐功能,能够为用户提供娱乐体验。在娱乐功能选项中,听音乐(“有时”31.8%、“经常”32.6%、“每天”11.4%)、看电视电影(“有时”34.5%、“经常”30.7%、“每天”8.3%)、看抖音快手(“有时”18.6%、“经常”25.4%、“每天”9.5%)是大多数人的娱乐途径。

胡明川提出“网戏人”的概念(胡明川,2009)。她认为网戏人“没有上网成瘾的症状,但同样把网络当成玩具,同样在上网时偏重使用网络娱乐功能”⑥。在调查中我们发现,听音乐、电视剧、刷抖音快手是打发时间的重要方式。在4G网络的影响下,抖音、快手等短视频应用软件蓬勃发展,因其形象、直观、刺激、搞笑而备受青睐;爱奇艺、优酷、腾讯等视频软件则为农村用户的碎片化时间提供了丰富的音像作品。智能手机在留守人群的生活中发挥着精神支持的作用,他们能够通过手机获取生活辅助内容,消遣自我的闲散时间。

例子1:在秀水村访谈时,看到一位奶奶在用智能手机看电视。她与丈夫在家生活,子女在外工作,家里的电视机坏了,她不想再重新购买电视机,在手机上下载了爱奇艺软件,在闲暇时间用手机看视频。

在走访调查过程中,青少年玩手游的现象随处可见。农村青少年在使用智能手机时,由于缺少父母亲或者其监护人的指引,容易沉迷在网络游戏中。我们在很多场合看到,许多父母在一边做家务或者劳动,青少年在一边自己玩手游。不管父母怎么说都无济于事。一些父母为了让孩子及时完成作业,将玩手游作为奖励。

例子1:在龙井村小卖部,两位儿童肩并肩坐着,正在玩“绝地求生”。他们说完成暑假作业之后,玩手机能够愉悦身心。

例子2:岔山村油茶店老板邓大姐(瑶族,38岁)工作的时候,手机在儿子手上,儿子正在玩“王者荣耀”。

例子3:福溪村风雨桥上,5个青少年正在一起玩游戏,完全不理睬路人的询问。

手机娱乐氛围的日渐浓郁、家庭教育的无力使得本来就具备强大诱惑力的手游轻而易举地侵入农村青少年的日常生活当中。很多受访者的父母文化水平偏低,缺乏足够的意识和能力教育子女,而少数想教育子女的家长却深感无能为力。家长抱怨孩子沉溺于手游,孩子却不以为然,甚至以各种理由争取玩手游。一场围绕手游的拉锯战在农村地区亲子之间上演。

和传统的电脑游戏相比,手机游戏展现出随时随地玩耍的特性;通常手机游戏的时间段设置也比电脑游戏更为短暂、快捷,有利于使用者充分利用碎片化的时间玩耍⑦。青少年不仅可以在手游中得到刺激的感官体验,释放和逃避来自学习的压力,还可以按照自己的意图获得自我角色的认知和建构人际关系,找到虚拟的自我。所谓“虚拟自我”,就是既存在于主观思维空间又存在于灵境技术(虚拟实在技术)支撑下的网络虚拟空间的虚拟主体及其存在方式、存在状态和心理现象、心理体验⑧。在少数民族农村地区,家长或外出打工,或忙于劳动,或无力管教,许多青少年孤单寂寞、缺乏关爱,在智能手机高度泛娱乐化的社会氛围中,很容易将自己的注意力转移到以手游为代表的娱乐方式上,以弥补现实生活中家庭关系或社会关系的缺失,寻找情感的满足。他们在手游中满足于“虚拟自我”的主观享受,建构与现实世界相似但又不同的平行、多元的想象空间。

(三)资讯功能较弱,手机端主流媒体还未形成其在传统媒体时代同等的影响力

手机终端里的社交媒体是否受到这些地区人们的青睐呢?受访者中,62.2%的人安装了各类新闻资讯类APP。但通过手机终端浏览和传播新闻资讯的比例偏低。当地用户通过手机接收时政新闻、娱乐新闻、民生新闻、三农新闻和传播当地特色活动新闻,“很少”的比例分别是56.1%、59.5%、61.4%、62.1%和71.3%。这说明,少数民族农村地区用户通过手机使用大众传媒的程度还不高。众所周知,在以互联网为代表的新型媒介普及的过程中存在明显的城乡数字鸿沟。数字鸿沟往往体现在接入沟(胡鞍钢,2002)、使用沟(曾凡斌,2011)和效果沟(韦路、张明新,2006)三个层面。从前文论述的手机接入率来看,智能手机已经基本普及,人们也意识到大众传媒在手机终端中的存在,已经下载主流媒体APP或者关注相关APP。但是由于农村用户文化水平较低,智能手机使用的深度和效果欠佳。手机端主流媒体还未形成其在传统媒体时代同等的影响力。

(四)手机服务满足初级生活需求,多项功能初见端倪

由表2可以看出,手机的服务功能经常使用的频率总体偏低,但是用途相对较多。其中,使用手电筒/闹铃、即时支付、缴费、拍照修图的人较多,使用频率以“有时”和“经常见”见多;大部分人很少利用手机进行金融理财、即时搜索,很少使用其医疗服务、教育信息/学习知识功能。由此可见,少数民族农村地区的手机服务功能以满足提醒时间、拍照记录、缴费等初级需求为主。此外,我们发现村里和镇上很多店铺都支持微信支付和支付宝支付。移动支付功能已经在少数民族地区的农村开始推广,但是从受访者的使用频率来看,还没成熟和普及。功能较为高级的医疗服务、教育信息、学习知识、金融服务等已经在农村地区初见端倪,但是由于农民知识水平有限、使用技能的不足以及推广氛围不够,这些功能还存在一些盲点。

(五)经济功能、政务功能尚待开发

在城市,手机经济、手机政务等已经广泛普及,但是在少数民族农村地区还并不多见。当地知识水平、使用技能等在本质上决定了城乡之间以及与发达地区与农村之间媒介使用的“素养沟”“使用沟”和“效果沟”的存在。调查中发现,当地用户极少通过手机进行营销和获取政务信息,都以“很少”和“几乎不”为主。农村手机用户尚未意识到如何运用手机增加收入和获取政务信息。在经济方面,人们愿意在社交媒体上花费时间甚至金钱,但是还没意识到这种基于关系的网络传播能够给他们带来收益。一位种有几十亩脐橙的农民大哥告诉我们,每年都会有人来收购农产品,现有的渠道足够将当地的农副产品销售出去。而对于其他很多人来说,不仅“不需要”,更是“不会用”。在稳定的传播状态下,人们还是处在基本的人际关系建构和休闲娱乐两个基本需求上。加上媒介素养不足,缺乏外界的指导,无论是内在动因还是外在驱动都缺乏足够的动力开发手机营销功能。在政务信息方面,少部分人知道可以通过手机接收和传播政务信息,但是大部分人还没有养成利用手机了解政务信息和办理相关业务的习惯,也没有掌握相关的技能,利用手机参与政治生活的模式还未出现。“‘参与’一词是个万花筒,在不同人手中根据其意愿不断改变着颜色和形状,但究其实质则是指一个调动社区成员共同介入的过程,意味着在较高层面上对传播系统的公众介入。”⑨少数民族农村地区是一个基于传统与现代的多维空间,其政务信息传播依然以传统媒体的大众传播模式和村干部等乡村意见领袖主动的人际传播为主。政务信息处在由外而内、自上而下的传播态势中,处于信息链条末端的村民缺乏主动参与和获取的积极性,智能手机的传播游离于应有的乡村治理功能之外。

三、结语

采用新型媒介是利用传播技术发展民族地区和农村地区的第一步,将为未来创造一系列的可能。但是,由于社会环境、技术门槛和文化水平的差异,新媒介的社会作用并不是均等的。一部分人能够将数字技术用于工作和教育,并从中获益;另一部分人则只能使用基本、简单的应用,并主要以娱乐为目的。正是这种多用性使人们使用互联网的方式千差万别⑩。智能手机已经在广西少数民族农村地区基本普及,但是用户们仅仅局限于社交、娱乐等基本用途,泛娱乐化现象阻碍了智能手机“公共空间”的建构和多元功能的发挥。少数民族农村地区智能手机的使用还有待进一步引导。

(梧州学院新闻学专业2017级本科生陈一梅、岑怡萩在调研和数据分析中均有贡献)

注释:

①匡文波.5G将彻底颠覆主流媒体的概念[J].编辑之友,2019(07):11.

②陈嬿如,石迪.移动媒介与少数民族农村社区研究的综述与展望[J].广西民族研究,2016(05):43.

③[美]丹尼斯·麦奎尔.受众分析[M].刘燕南,李颖,杨振荣 译.北京:中国人民大学出版社,2006:87.

④[美]沃纳·赛佛林,小詹姆斯·坦卡德.传播理论:起源、方法与应用[M].郭镇之 等译.北京:华夏出版社,2000:274.

⑤罗兆麟.“怨恨”与想象的共同体——现代性视域下的民族主义[J].广西民族研究,2016(02):36.

⑥胡明川.网戏人与网学人的知识沟在急剧扩大[J].重庆工学院学报(社会科学版),2009(04):105-106.

⑦袁潇.基于手机媒体使用的青少年亚文化族群研究[J].编辑之友,2016(04):76.

⑧谢俊.虚拟自我论[M].北京:中国社会科学出版社,2011:61.

⑨韩鸿.参与式传播:发展传播学的范式转换及其中国价值[J].新闻与传播研究,2010(01):45.

⑩黄炎宁.新媒体知识沟与数字鸿沟的融合[J].当代传播,2012(06):31-35.