治愈后,心理康复同样重要

付冰冰

守望相助,爱无国界。2月8日,在温州南防控检查点,跨国医生夫妇豪孟德和毛里求斯人苏玛主动加入了所在的温州和平国际医院志愿团队,进行防疫筛查工作。(新华社 翁忻旸 摄)

4月5日清明节这天,在长沙工作的蔡先生从理发店出来,“头发理完了,4月,咱们从头开始。”在武汉生活的王女士拿起平时常喝的牛奶,感觉有些怪味。“那种味道无法用语言描述。”武汉大学人民医院呼吸内科副主任医师、新冠病毒防治专家组成员余昌平吃着隔壁邻居做的红烧肉,期盼妻子能够尽快回家。

2020年上半年,他们经历了人生的一次“长征”。在国家的全面关怀下,历经几十天的治疗周期,他们战胜了新冠肺炎病毒,生理上的“长征”结束了,作为我国8万多名新冠肺炎康复者中的一员,心理上的“长征”则刚刚开始。

感恩珍惜当下

“平时都挺好,只是有一天身体突然又发热,内心会有一种惊弓之鸟的感觉,担心复阳。”5月中旬,回到岗位半个月的王女士发现体温异常后,马上自我隔离一周,在发现是扁桃体发炎导致体温产生变化之后,她的焦虑心情稍稍放松了一些。

今年1月初,在全世界对新冠肺炎病毒的认知仍处于未知时,王女士开始出现浑身酸疼、失去嗅觉伴有低烧等症状,她的爱人不久后则出现了高烧近41摄氏度的情况,家里的老人也陆续出现身体不适。

随着人们对新冠肺炎疫情的认知逐渐清晰,当发现一家七口人中有四口人感染时,面对未知局面,王女士的内心世界一度产生过悲伤、焦虑的情绪。

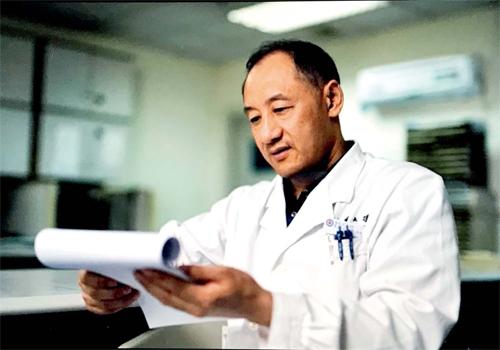

2020年5月,余昌平重返工作岗位。(受访者供图)

“如果有事了,老人70多岁了,谁来照顾?小孩还很小,怎么办?”那段时间,压力与焦虑来自她在家庭中肩负的责任,处于“无我”意识下的王女士担心如果她的角色一旦缺失,家人的生活将因此发生巨大改变,反倒是她自身的病情并未令她产生困扰。

所幸经医院诊断,王女士为轻症患者,接受治疗后不久便逐渐康复。经过一段自我隔离和居家办公的过程,王女士于5月份重返原来的工作岗位。

家人们的治疗也陆续传来好消息,出现重症症状的爱人和有基础疾病的老人陆续康复。

“我们更珍惜现在的生活,会看淡一些事,不会纠结于琐事,过好当下的每一天。”王女士对本刊记者说。

坚定活下去的信念

“最后的胜利还是我们的。”心态乐观的余昌平用这句话给自己和曾经的病友们打气。

就在上半年,平时注重锻炼身体、饮食睡眠情况都良好的他与病毒打了一场拉锯战。

“1月14号,开始发烧,体温升高至38.5摄氏度,不流鼻涕、不咳嗽,但吃东西会打嗝,排气。”

出于职业敏感,余昌平在单位做了CT,结果显示双肺有问题,复查显示双肺问题在加重。

住院第三天,他的病情急速恶化——胸闷,憋气,呼吸困难,需要吸氧。

“要有活下去的信念。”经过医院的救治与爱人的悉心照料,重症患者余昌平逐渐痊愈,他的爱人经临床诊断为普通型。

武汉软件工程职业学院康复驿站由学生宿舍改建而来,新冠肺炎治愈出院患者在此实施为期14天免费的康复隔离和医学观察,达到医学标准后,可解除隔离返家。

出院后的余昌平一边期盼与爱人的重聚,一边通过社交平台积极传播有关新冠肺炎疫情的科普知识,向大众传达战胜疾病的信心,解答康复者及人们心中的疑问。

——“很多出院的康复者,肺上仍然有淡磨玻璃影,大部分人一至两个月会逐渐消失。少数康复者的肺部呈纤维化,出现条索状改变,这种情况难恢复,会影响肺部功能。病毒对肺、脑、心血管系统、肝脏、肾脏都有影响,有的通过病毒本身直接作用,有的通过毒素或者炎性介质间接影响,会随着病情的好转逐渐改善。”

——“激素在病毒性肺炎中应用比较广,激素有好处但也有副作用。”

——“复阳要具体问题具体分析,少数是真阳性,多数是假阳性,试剂盒出现问题会导致假阳性或假阴性,如果咽喉部留有死亡病毒的片段,也会导致假阳性,根据国家政策需要隔离两周。”

余昌平在科普视频中解答了王女士等人担忧的问题。

5月16日下午,余昌平注意到,在他接诊的30个病人中,其有1/3出现了精神、心理方面的问题。

“有些康复者出现了相关的不适性:有的是夫妻间出现问题;有的是CT显示无问题,明明身体很好,但是担心很多事情;有的则是本身并没有感染,但是关注新冠肺炎久了,出现了心理问题。”这种情况不独在武汉出现。

勇于释放求救信號

凌晨两点,接到电话的安定医院医生潘伟刚马上赶赴距驻地几公里之外的北京小汤山定点医院。

2月10日至5月13日期间,作为医疗救援体系的一部分,潘伟刚需要展开面向海外归国航班乘客的心理危机干预救援工作。

“由于每个人衡量自身与危险的距离不同,所以会产生不同的情绪。突发公共事件就像一潭湖水,经历危机的人相当于掉到了湖里。我们心理危机干预人员的责任是搭把手把他给拉上来。有的人想沉下去,这种情况下我们的心理干预救援则很难开展。如果掉到湖里的人有求生的欲望,当他释放信号、伸出求救的手,心理医生会努力把他拉上来。”

“隔离、筛查、确诊、分诊,每个环节都可能出现抑郁、焦虑、自责等问题。学生担心回国后中断的学业是否能接续、能否顺利毕业领取证书;职场人士则担心工作职位是否被替代;家庭成员担心是否会传染给家人。”面临上述压力时,有人选择逃离,有人选择战斗。

有的人需要自我修复,拒绝被打扰;有的人愿意释放求救信号。“对于后者而言,适量的运动、舒缓的音乐,和社会产生联系都是有益的尝试。”潘伟刚说。

积极回归社会

4月25日是蔡先生康复后第一天上班的日子,打开工作笔记,最近一页停留在1月17日。开晨會时,蔡先生的领导主持了欢迎仪式,并为他摘下口罩,和同事依次给他送上拥抱。

“老蔡加油!”

1月19日,蔡先生在旅游期间感染新冠肺炎病毒。2月28日,主治医生对他说:“达到健康标准,明天可以出院。”

出院后隔离28天,3月15日,拿到解除隔离告知书,根据有关部门规定,他继续居家观察14天,其间每天有专人来为他测试体温。

“感谢您对自己家人、公众以及公共安全高度负责的态度,配合完成隔离医学观察措施,可以进入正常生活状态。”这句印在告知书上的话,预示着他可以重返正常生活。

“多次核酸检测阴性,已确认安全,如果接受我们,请给我一个拥抱,好吗?”蔡先生在工作单位附近打出了这句标语,有小朋友走进他,送给他水。有同龄人拥抱他,对他说“要努力地活着”。

两个小时里,他收到了52个充满力量的拥抱。这令他感到歧视少了,理解多了。

康复后的生活在悄然改变。气温35摄氏度的“五一”劳动节,他去经常吃饭的十元快餐店,为常在此店吃饭的环卫工人和农民工送去凉茶,和义工一起去看望长沙“慢天使爱心屋”脑瘫儿童,给主治医生送去“5·20”鲜花。

蔡先生记得,他的治疗费用账单显示,27天时间内,作为轻症患者,国家为他支付了5万余元全额治疗费用,他的上了“人工肺”的重症病友则花费近10万元,这些费用全部由国家支付。4月17日,他和几十名病友一起无偿参加血液中心组织的为期一年的抗体数据跟踪。5月22日,他来到湘雅三医院,无偿参加国家卫健委新冠治愈患者后遗症全面跟踪课题。

检查结果显示,血液检查、神经检查、脑部核磁共振基本正常,脱发则与精神压力或治疗药物有关。

“受过国之厚恩,可以充分发挥自己的科研价值。我为此感到骄傲。”带着这份感恩,他选择把爱心传递给更多人。