促生菌组合接种对芳樟苗生长的影响

黄秋良 袁宗胜 刘酉琳 杨先吉 罗佳佳 张国防

( 1. 福建农林大学林学院,福建 福州 350002;2. 闽江学院海洋研究院,福建 福州 350108)

芳樟(Cinnamomum camphoravar.Linaloolifera)是樟树(Cinnamomum camphora)中精油富含芳樟醇(C10H18O)的一个生化变种[1]。芳樟的木材坚实、纹理优美、气味芬芳、防腐、耐湿,而且芳樟中的天然芳樟精油富含左旋芳樟醇,而且樟脑、1,8-桉叶油素等含量低[2],比天然分布的樟树气味更芬芳和更安全,是典型油材两用的珍贵树种。

微生物菌剂是对植物生长发育有益的一类生物菌剂。微生物菌剂可直接或通过产生次级代谢产物间接作用于宿主植物,促进宿主植物的生长发育、提高宿主植物的抗性、产生新的次生代谢物质[3]。同时,微生物菌肥既能提高化肥的有效成分,达到增产和提质的目的,又能节约成本、减少环境污染、提高土壤中的生物多样性、减轻病害,是发展新型农业的理想肥料。陈方清[4]、林铃等[5]研究了不同穗条、基质对芳樟育苗的影响;黄秋良等[6]、傅海旭[7]研究了芳樟不同无性系生长性状和精油变化;郭晓春等[8]研究芳樟醇的开发与利用。目前,尚未有关于微生物菌剂对芳樟生长的研究。因此,本研究利用二次回归正交旋转设计,研究固氮菌(Azotobacter chroococum)、巨大芽孢杆菌(Bacillus magaterium)、胶冻样芽孢杆菌(B. mucilaginosus)和枯草芽孢杆菌(B. subtilis)及不同施用量的23个组合对芳樟生长的影响,并通过微生物菌剂与芳樟苗高、地径数学模型的建立和模拟寻优求,以确定微生物菌剂最佳方案,以期为芳樟苗木的培育提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

盆栽试验采用的材料来源于福建省永安林业(集团)股份有限公司种苗中心苗圃长势均匀的芳樟195#1年生扦插苗,平均苗高为21 cm,叶片含油率为1.55%,枝条含油率为0.23%,芳樟醇含量为94.07%。单一成分微生物菌剂固氮菌、巨大芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌来源于沧州旺发生物技术研究所。

1.2 试验方法

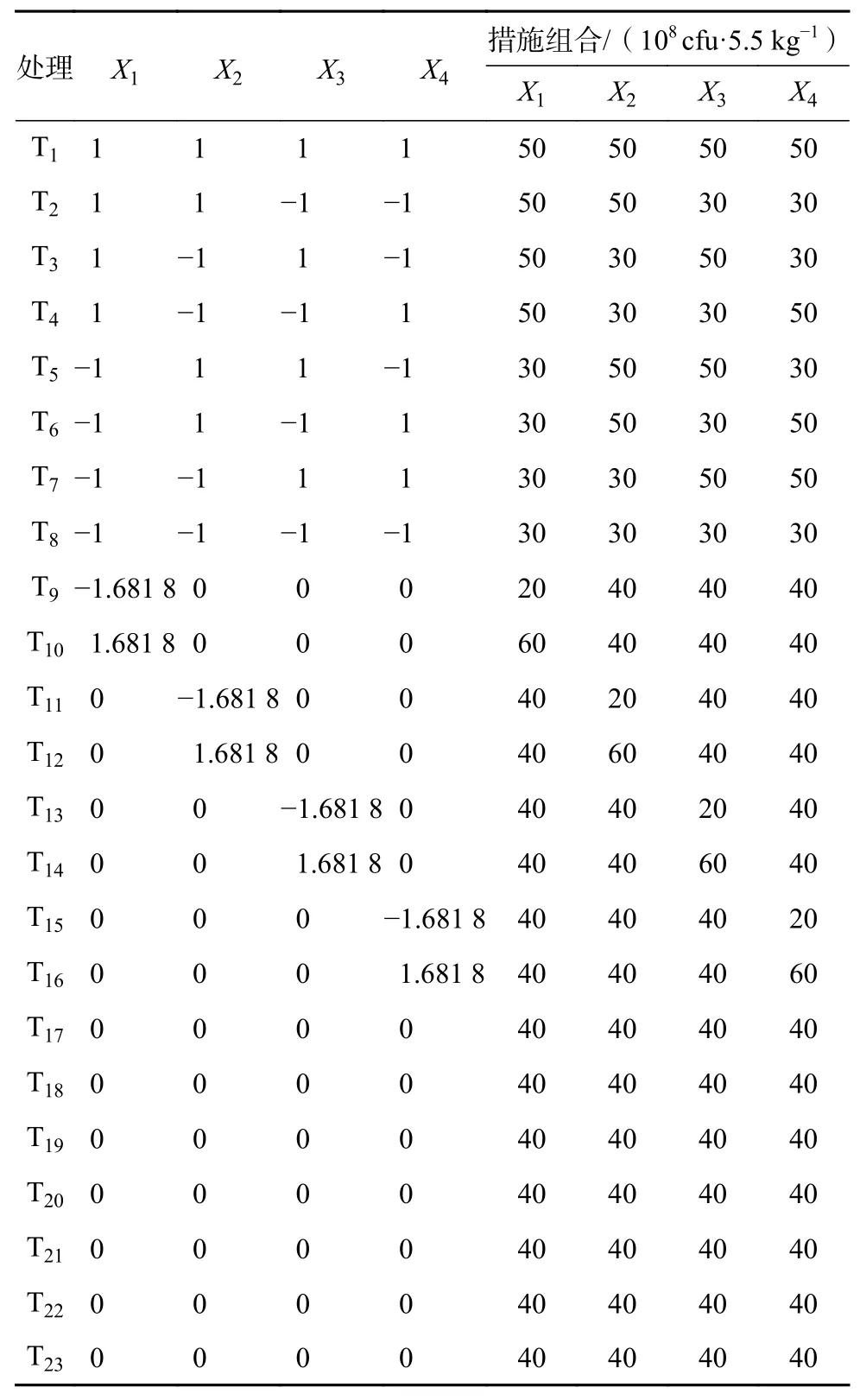

芳樟盆栽试验采用四元二次回归正交旋转组合设计 (1/2实施)(如表1), 试验共23个措施组合处理(T1~T23),见表2。每个处理3次重复,每个重复10个盆栽。用于苗木培育黄心土和有机质采用0.6%高锰酸钾,用喷雾器均匀喷于基质,后用塑料薄膜覆盖密封曝晒8 d后再用于试验苗栽培和接种。盆钵规格为38.5 cm×30 cm×

30 cm(上缘直径×下缘直径×高),每盆统一装消毒后的黄心土5.5 kg和10 g有机质,每个盆栽栽植1株芳樟试验苗,土壤pH值为4.86,有机质含量为20.78 mg/kg,水解性氮含量为15.1 mg/kg,有效磷含量为8.89 mg/kg,速效钾含量为35.14 mg/kg,全氮含量为0.13 g/kg,全磷含量为0.41 g/kg,全钾含量为47.96 g/kg。

表 1 微生物菌剂各水平施用量Table 1 Microorganism inocula in various levels of application dose 108 cfu/5.5 kg

表 2 23个试验处理具体组合措施表Table 2 Twenty-three test treatment specific combination measures

芳樟菌剂接种方法采用灌根接种法。将微生物菌剂固氮菌、巨大芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌菌剂用无菌水稀释制成108cfu/mL的菌悬液,然后按照试验设计方案的用量分别用无菌注射器提取和接种(灌根)到对应的芳樟盆栽基质中。试验苗于10月栽植,翌年6月份结束,一共8个月。每周浇水和拔草1~2次,保证试验苗的正常生长条件。

1.3 测定及分析方法

每个月用钢卷尺(精确到0.1 cm)和游标卡尺(精确到0.01 mm)对全部试验苗分别测定芳樟苗高、地径。采用Excel 2017和DPS 7.05数据统计软件,分别对芳樟苗高增长量、地径增长量的数据进行分析得到数学模拟方程,如公式(1)~(2)。

式中: a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l、m、n、p均为常数;Y为芳樟苗高增长量,Y′为芳樟地径增长量,X1和为固氮菌施用量,X2和为巨大芽孢杆菌施用量,X3和X3′为胶冻样芽孢杆菌施用量,X4和X4′为枯草芽孢杆菌施用量。

2 结果与分析

2.1 芳樟苗木的增长量

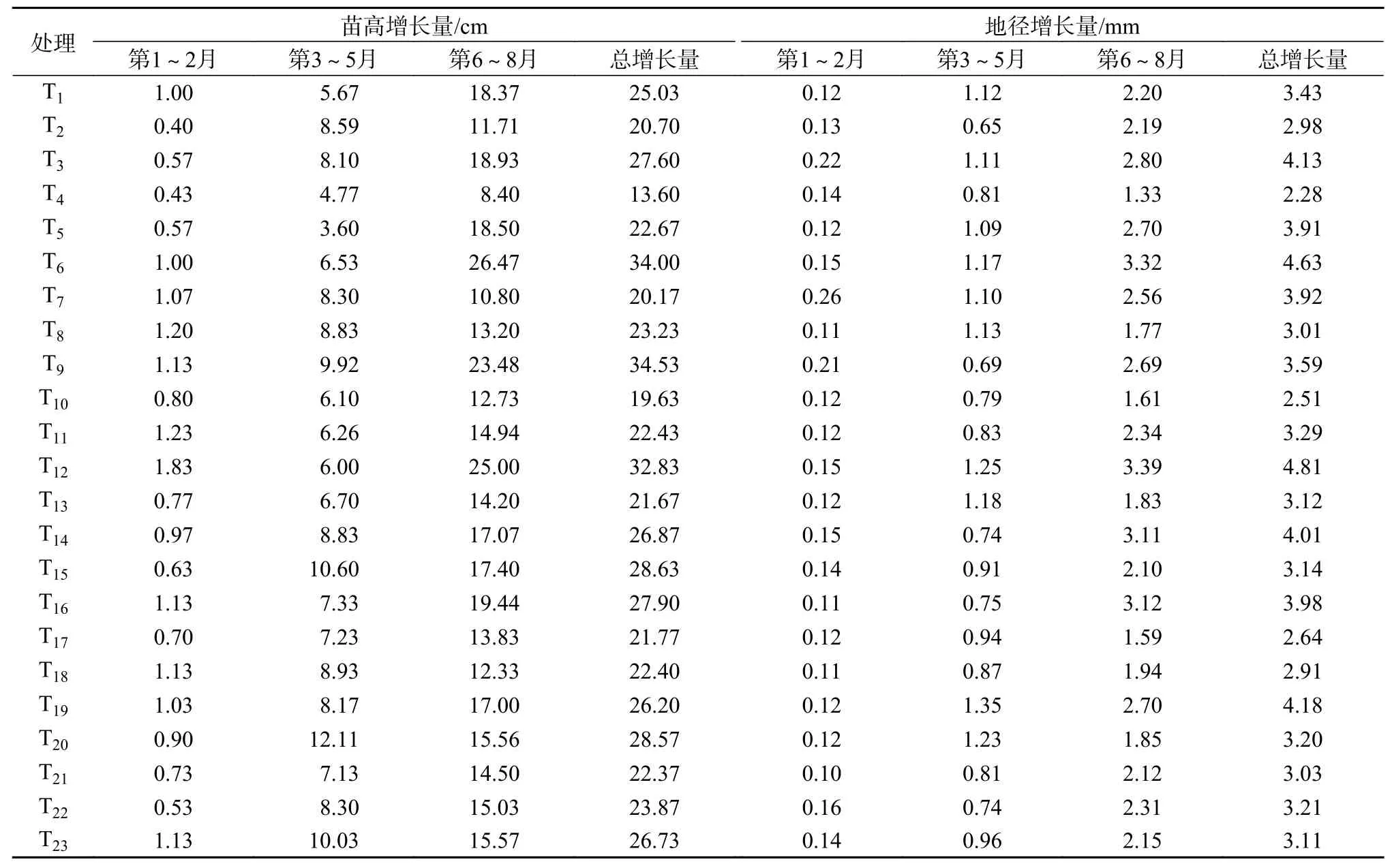

由表3可知,芳樟苗木第3~5月的苗高、地径平均生长量为7.74 cm和0.97 mm,分别是芳樟苗木第1~2月的苗高、地径平均生长量的8.53倍和6.81倍;芳樟苗木第6~8月的苗高、地径平均生长量为16.28 cm和2.34 mm,分别是芳樟苗木第1~5月的苗高、地径平均生长量的1.88倍和2.11倍,表明芳樟苗木处于缓苗期(栽植前2个月),根系吸收养分能力较差从而生长较缓慢,第3个月芳樟起苗木回复正常生长,苗高、地径的生长量不断增加。

表 3 芳樟的苗高、地径增长量Table 3 The increments in height and ground diameter of C. camphora var. linaloolifera seedlings

芳樟苗木苗高的第1~2月、3~5月、6~8月和总生长量前3组分别是T12>T11>T8、T20>T15>T23、T6>T9>T12和T9>T6>T12;芳樟苗木地径的第1~2月、3~5月、6~8月和总生长量前3组分别 是T7>T3>T1、T19>T12>T20、T12>T6>T16和T12>T6>T20;第6~8月的芳樟苗高、地径增长量最大,分别占苗高总生长量和地径总生长量65.31%和67.98%,表明随着时间的推移不同菌剂组合对芳樟苗木的苗高、地径呈现不同的促生效果。

2.2 芳樟苗木增长量数学模型的建立及显著性检验

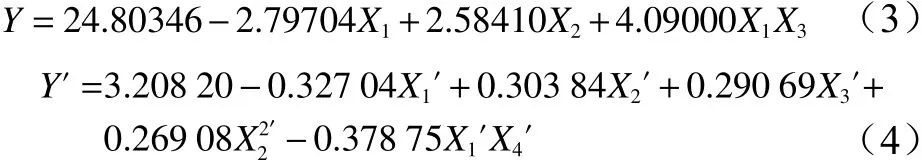

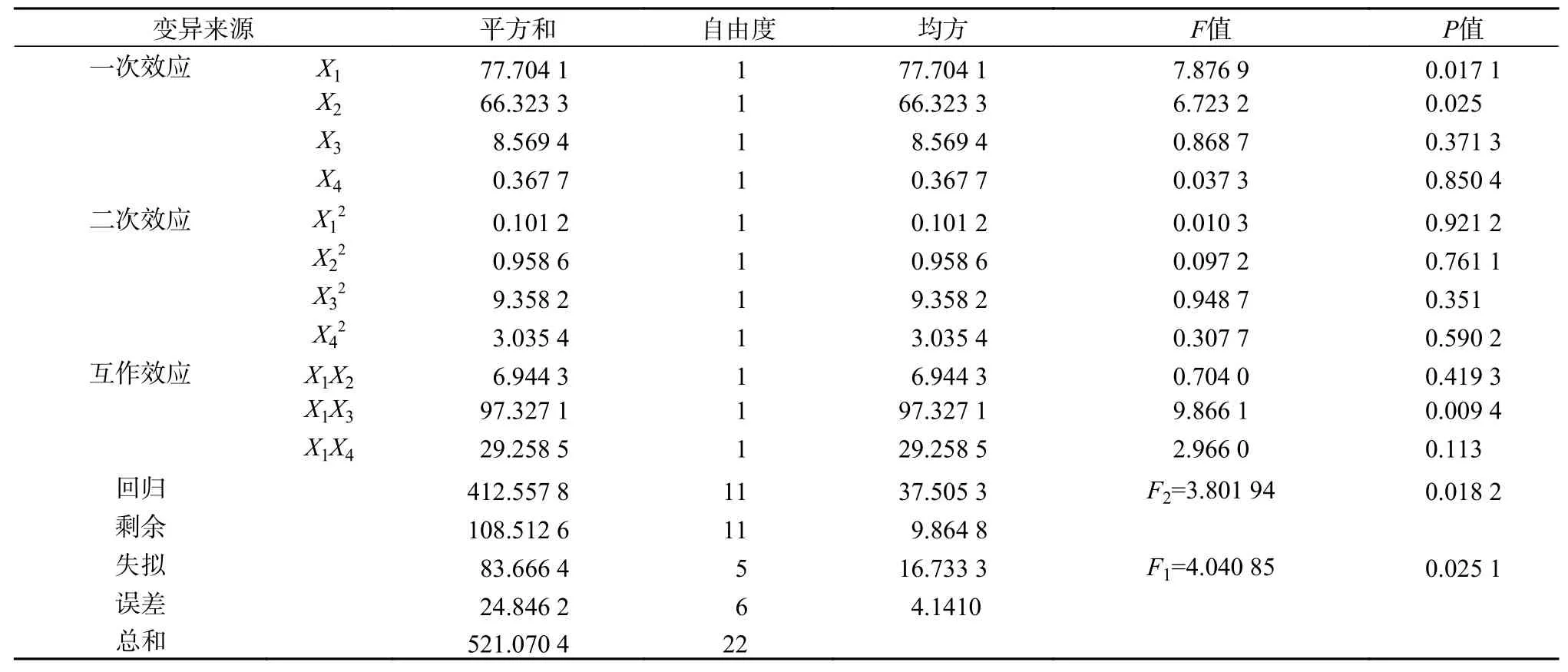

在α=0.05显著水平剔除不显著项后,分别得到苗高增长量、地径增长量的四元二次正交旋转回归方程,如公式(3)~(4)。

由表4、5可得知,微生物菌剂对芳樟的苗高、地径增长量的影响存在着显著的回归关系(P<0.05),模型成立。其中,固氮菌、巨大芽孢杆菌、固氮菌和胶冻样芽孢杆菌相互作用对芳樟的苗高增长量存在显著影响(P<0.05);固氮菌和枯草芽孢杆菌相互作用处理对芳樟的地径增长量的影响显著(P<0.05)。

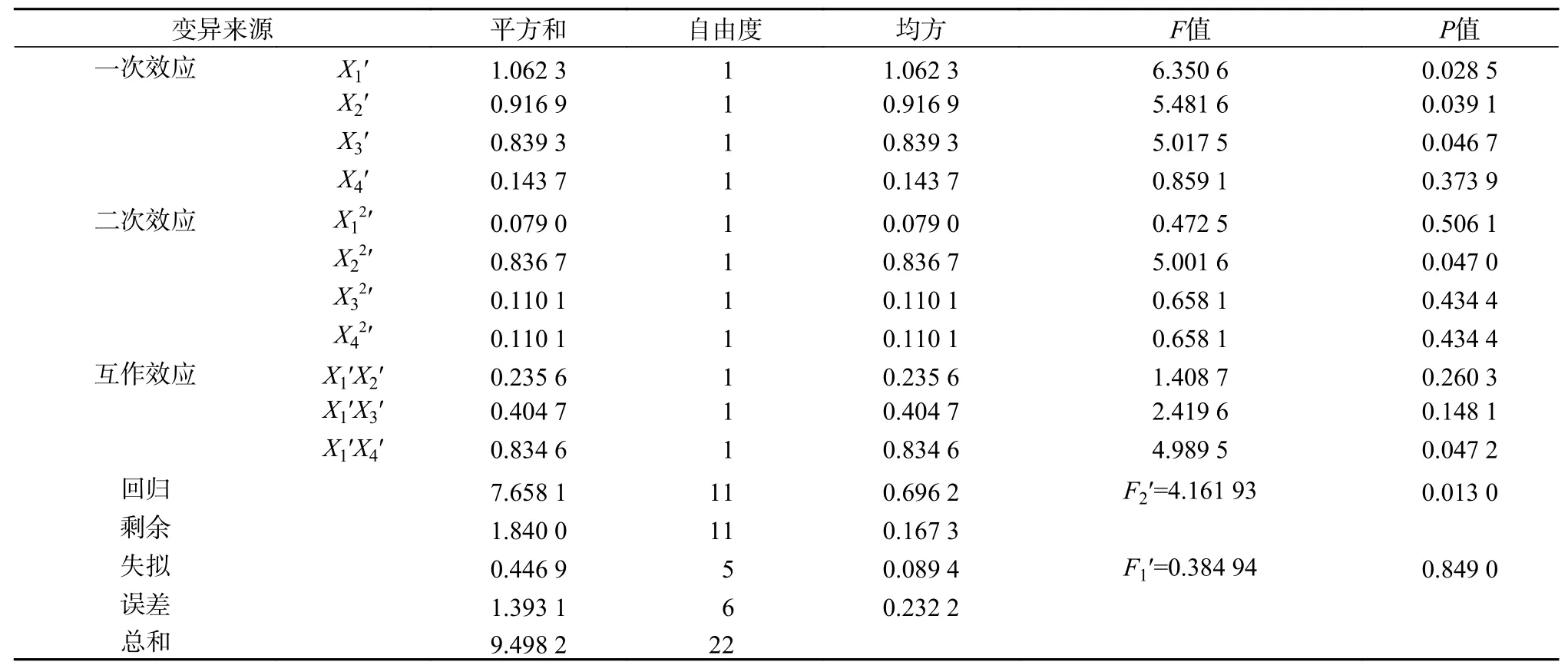

表 4 芳樟树植株苗高增长量回归显著性检验Table 4 Regression significance examination on height growth of C. camphor var. linaloolifera seedlings

表 5 芳樟植株地径增长量回归显著性检验Table 5 Regression significance examination on ground diameter growth of C. camphor var. linaloolifera seedlings

2.3 单因子效应分析

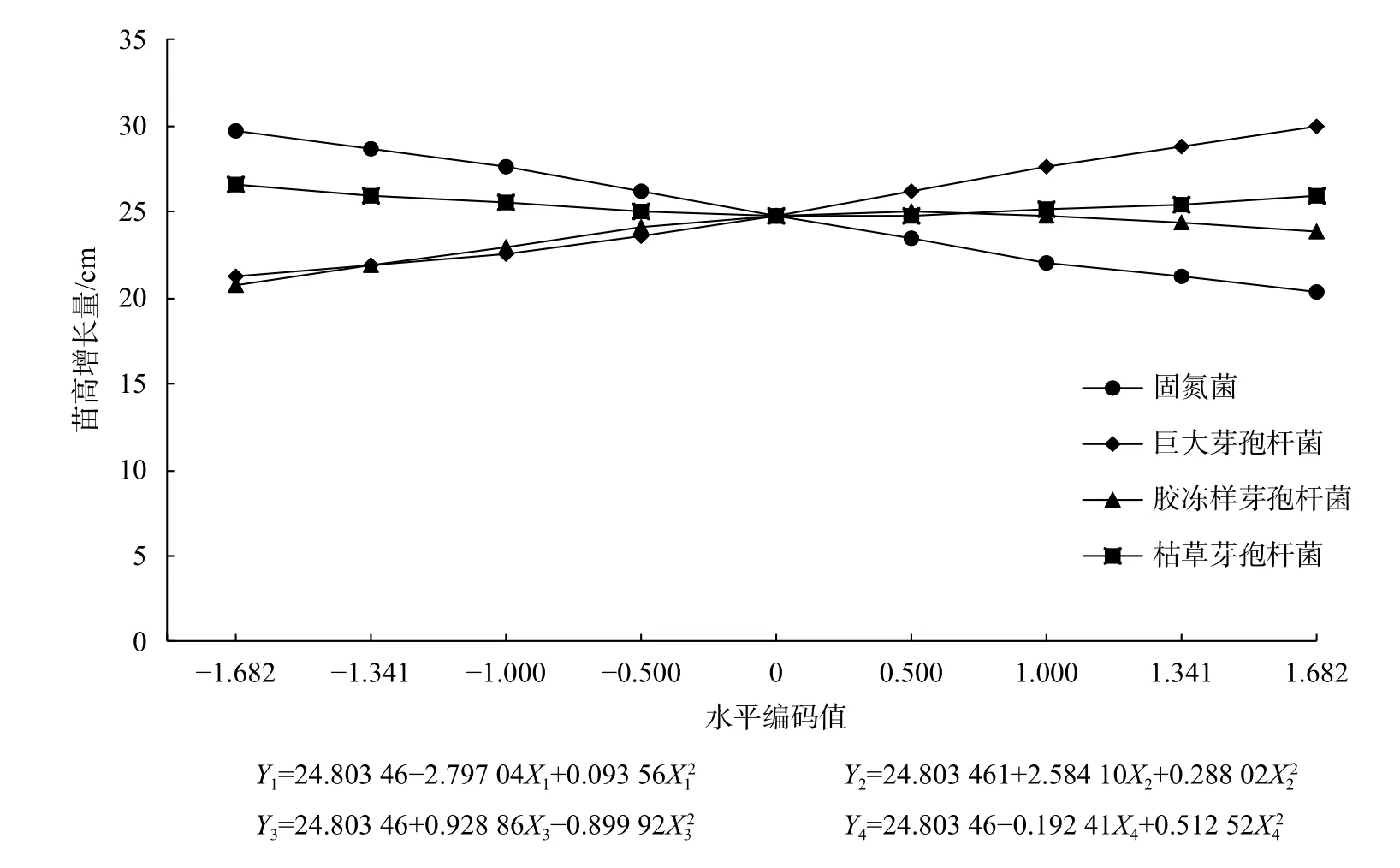

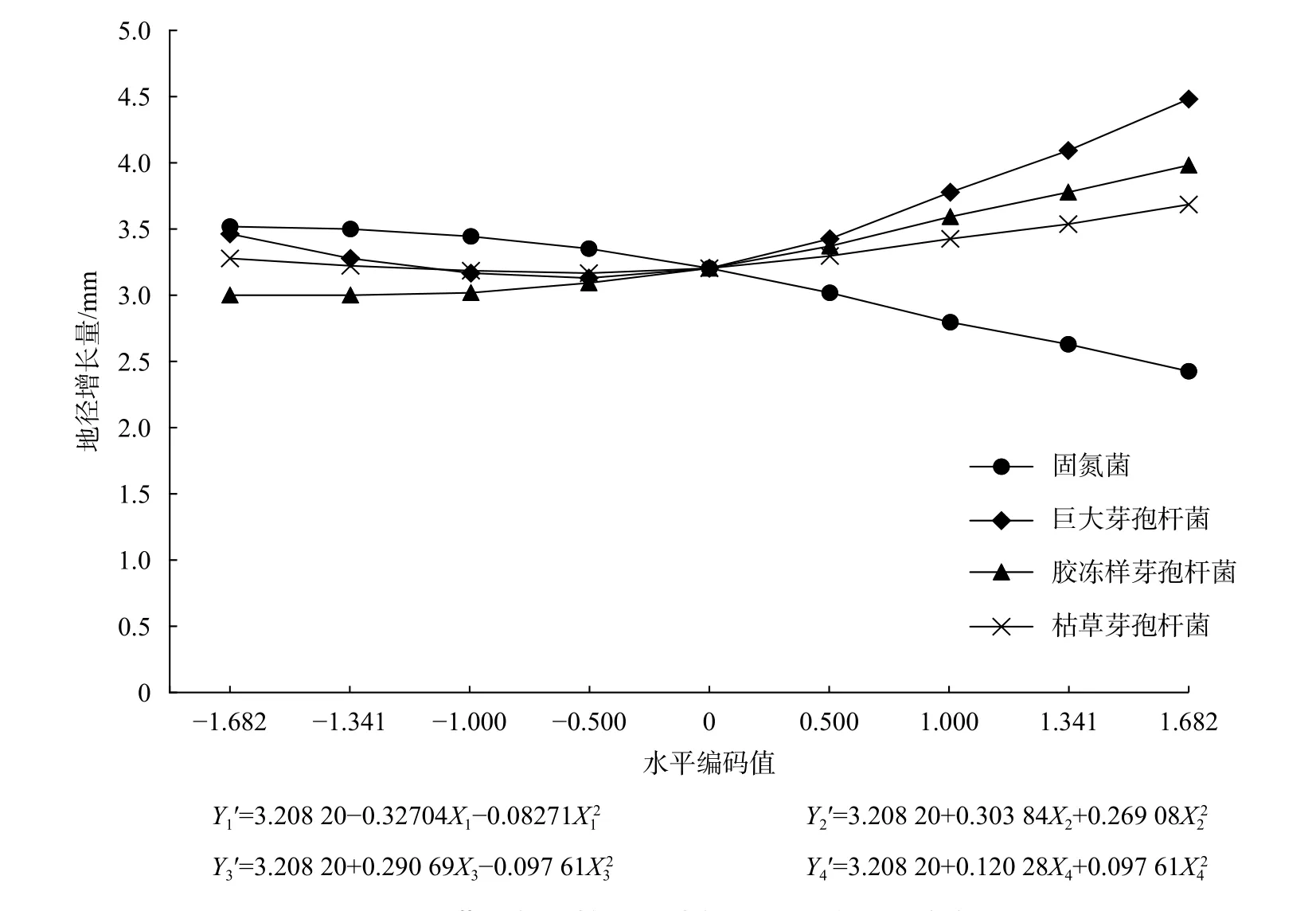

由图1可知,固氮菌与芳樟苗高增长量近似呈反向直线相关、巨大芽孢杆菌与芳樟苗高增长量近似呈直线相关、胶冻样芽孢杆菌与芳樟苗高增长量的关系呈开口向下的抛物线形式、枯草芽孢杆菌与芳樟苗高增长量的关系呈开口向上的抛物线形式。

图 1 微生物菌剂与芳樟植株苗高增长量单因子效应分析Fig. 1 Analysis of single factor effect of microbial inoculant and height growth of C. camphora var. linaloolifera seedlings

由图2可知,固定菌与芳樟地径增长量的关系呈开口向上的抛物线形式、巨大芽孢杆菌与芳樟地径增长量的关系呈开口向上的抛物线形式、胶冻样芽孢杆菌与芳樟地径增长量近似呈直线相关、枯草芽孢杆菌与芳樟地径增长量近似呈反向直线相关,表明不同微生物菌种及剂量对对芳樟的苗高、地径增长量有不同程度的影响。

图 2 微生物菌剂与芳樟植株地径增长量单因子效应分析Fig. 2 Analysis of single factor effect of microbial inoculant and ground diameter growth of C. camphora var. linaloolifera seedlings

2.4 互作效应分析

由图3可知,固氮菌和胶冻样芽孢杆菌的水平编码值都在−1.682~−1.100时,芳樟的苗高增长量取得较大值,最大值为41.08 cm,比单因素固氮菌作用下的最大值高出37.98%,比单因素胶冻样芽孢杆菌作用下的最大值高出64.04%。

图 3 固氮菌和胶冻样芽孢杆菌与芳樟植株苗高增长量互作效应Fig. 3 Interaction effect between A. chroococum or B. mucilaginosus and height growth of C. camphora var. linaloolifera seedlings

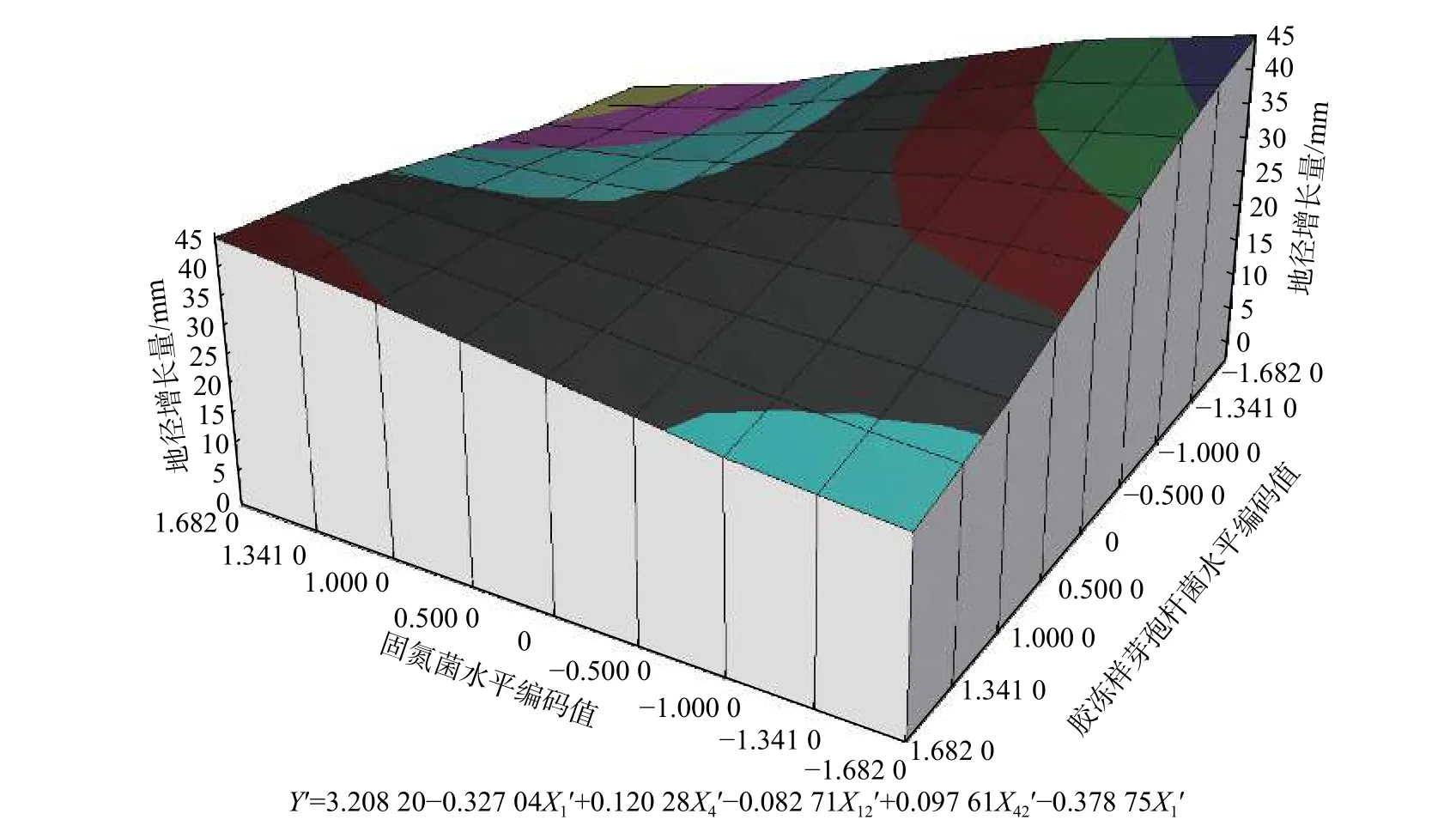

由图4可知,固氮菌的水平编码值在1.3410~1.682与枯草芽孢杆菌的水平编码值在−1.682~−1.3410时相交的区域内,芳樟的地径增长量取得较大值,最大值为4.83 mm,比单因素固氮菌作用下地径增长量的最大值高37.05%、比单因素枯草芽孢杆菌作用下地径增长量的最大值高出26.84%。

图 4 固氮菌和枯草芽孢杆菌与芳樟植株地径增长量互作效应分析Fig. 4 Interaction effect between A. chroococum or B. subtilis and ground diameter growth of C. camphora var. linaloolifera seedlings

3 结论与讨论

在自然生态系统中,80%以上的高等植物和微生物菌种处于共生关系[9]。微生物菌种促进植物生长主要有2个方面作用:一方面、微生物庞大的菌丝网络增加了植物根系的吸收面积[9],微生物分泌代谢活化提高土壤中难溶不易被作物吸收矿物元素[10]等,促进根系对营养元素的吸收进而促进植物生长;另一方面、微生物菌种可产生各种有利于植物生长的代谢产物,如植物激素、维生素、氨基酸等[11-12],同时部分功能菌可作为诱导因子,激活并增强植株体内抗氧化物酶以及与抗病相关蛋白的活性来提高植物的抗性[13]。丁莉萍等[14]研究发现复合菌剂促进樟树苗对养分的吸收和利用;赵永丰等[15]研究发现Pt菌剂促进了黄樟(C. parthenoxylum)的苗高和地径的协调生长;吴长榜等[16]研究发现AM菌剂促进了樟树幼苗的生长。

不同菌剂组合对芳樟苗木的苗高、地径呈现不同的促生效果,与邹智滢等[17]、曾进等[18]和张栋等[19]研究表明通过施用不同肥料和用量对芳樟具有不同的促生效果研究相同。可能是因为固氮菌、胶冻样芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌分别具有固氮、解钾、解磷、抑制植物病原菌、提高植物产量和品质等作用[20-23],4个菌株和5个水平的不同组合,其固氮、解钾、解磷水平也不同,导致芳樟对氮、钾、磷的吸收不同,芳樟的生长也不同。

通过单因子效应分析和互作效应分析可知,4个菌剂在5个水平中,芳樟的苗高、地径取得最大值是巨大芽孢杆菌在1.682水平上,分别为29.77 cm和4.48 mm,比固氮菌和胶冻样芽孢杆菌互作效应取得苗高最大值和固氮菌与枯草芽孢杆菌互作效应取得地径最大值低37.99%和7.81%。表明芳樟的苗高、地径增长量的变化是多因素的共同作用的结果,不同的微生物菌剂处理方案对芳樟的苗高、地径增长量存在着协同促进和拮抗作用,这种互作作用比单一微生物菌剂的作用更明显,这与栾庆书等[24]研究表明施用复合菌剂比单一菌剂促进日本落叶松生长更高效相同。

根据上述所得的芳樟苗高增长量回归方程,求得的芳樟苗高增长量最大值达到45.42 cm,与之对应的固氮菌、巨大芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌的施量分别为:20.0×108cfu/5.5 kg,60.0×108cfu/5.5 kg,20.0×108cfu/5.5 kg和20.0×108cfu/5.5 kg。可见,T9的芳樟苗高增长量最接近求得最优微生物菌剂施用量。

芳樟地径增长量最大值达到6.59 mm,与之对应的固氮菌20.0×108cfu/5.5 kg、巨大芽孢杆菌60.0×108cfu/5.5 kg、胶冻样芽孢杆菌60.0×108cfu/5.5 kg、枯草芽孢杆菌60.0×108cfu/5.5 kg。T12芳樟地径增长量最接近求的最优微生物菌剂施用量。表明针对芳樟的不同生长指标,需要针对性的微生物菌剂方案,才能促进芳樟的不同生长指标达到最大值。值得注意的是微生物菌剂与芳樟苗高、地径增长量回归方程的显著性检验中发现苗高的失拟性F1=4.04085*在0.05水平显著,地径的失拟性F1′=0.38494 在0.05水平检验不显著,地径所求得的最优微生物菌剂施用量能更好的指导生产实践。