长三角城市群中心城市与周边城市的城际出行特征研究*

钮心毅 岳雨峰 李凯克 NIU Xinyi,YUE Yufeng, LI Kaike

0 引言

长江三角洲地区迈向更高质量一体化发展已经成为国家战略。高质量一体化发展要求包括人力资源在内的各种资源要素可以在区域范围内自由流动。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出了建设一体化综合交通体系的目标,通过构建高品质快速轨道交通网,共建轨道上的长三角,加快省际高速公路建设,提升省际公路通达能力等措施[1],使长三角城际出行更便捷,从而推进城际人员的流动。

诸多研究认为高铁会改变城市之间的时空关系,产生“时空压缩”效应,使得在空间上不连续、不接近的城市在时空上变得连续、接近,中心城市与周边城市之间出行将更为便捷[2]16,[3-4]。基于此,诸多规划、发展战略均提出了中心城市“1小时通勤圈”“90分钟交通圈”等目标,以此谋划同城化都市圈。也有研究认为以高铁为主体的快速交通体系带来了“管道效应”,高铁会快速联系区域内中心城市,未能连接高铁的城市会被阻挡在高铁连通的时空“管道”之外[2]20,[5-7]。当前,长三角地区以干线铁路、城际铁路等为骨干的交通网络已经基本形成,覆盖长三角内多数大中城市。在推进长三角更高质量一体化发展的背景下,有必要准确、全面地认识当前快速交通体系为长三角城市群带来的城际时空关系特征,并从中心城市与周边城市的交通可达性出发[8-9],在综合考虑多种交通方式的情况下,认识中心城市的“1小时通勤圈”“90分钟交通圈”等实际状况,以及研究高铁等快速交通体系带来的“管道效应”是否普遍存在。

长三角城市群一体化发展体现在各城市之间的高频人员流动。城际高频人员流动反映了跨地域的劳动分工协作,也是城际资本流、技术流等的重要载体,体现了城市之间经济、社会等的联系强度[10-11]。3种城际高频出行与区域一体化密切相关。第1种是跨城通勤出行,工作地、居住地分离在不同城市,每日往返通勤。跨城通勤出行是区域就业市场一体化催生的人力资源流动,是同城化的“居住—工作”功能联系的体现[12-13],[14]162。这种日常最具规律性的功能联系是都市圈的主要界定标准[15-16]。第2种是一日往返出行,是两城市之间当日往返的出行,这种出行对时间有严格要求。这一概念接近于日本的“一日交流圈”概念,是某城市出发一日往返可达范围[17-18]。高频发生的一日往返出行是同城化功能联系的体现,也能作为一种都市圈界定标准[19-20]。第3种是高频两地往返出行。这种出行没有严格的时间要求,可以在一地停留多日,但是在一段时间内在两地高频往来。高频两地往返体现了城际的经济、社会联系,是城市间功能联系关联网络重要程度的体现[14]169,[21-22]。长三角城市群中心城市与周边城市的跨城通勤、一日往返、高频两地往返3种城际出行分别反映了都市圈、城市群中不同类型的功能联系,是区域功能一体化的体现。

城际高频出行是推动城际快速交通体系发展的动力,城际快速交通体系又是城际高频出行的支撑条件。当前以高铁为主体的快速交通体系基本形成,城际时空关系变化是否带来上述3种城际高频出行的特征变化,也是值得研究的议题。准确认知长三角城市群中心城市与周边城市之间城际高频出行的特征,能为城际交通体系规划提供支持,也能更全面地认知长三角城市之间的功能关联网络特征。

移动定位大数据为全面测度“全交通模式”城际出行提供了可能,可以使用手机信令数据、移动互联网LBS数据等移动定位大数据,测算跨城通勤出行、一日往返出行等多类型城际高频出行,用于都市圈空间结构[23-24]、城市关联网络[25-26]、城市等级体系[27]等方面的研究。本文将使用移动定位大数据等技术,认识高铁等快速交通体系支持下,长三角的上海、杭州、南京3个中心城市实际交通可达范围的特征。在此基础上,量化测度3个中心城市与周边城市3种城际高频出行的紧密联系范围空间特征,将两者空间特征进行比较并提出建议,为城市群相关规划决策提供支撑。

1 数据与方法

1.1 研究范围和空间单元

本文的研究范围界定在长三角城市群的“三省一市”区域(上海市、江苏省、浙江省、安徽省),聚焦于区域内上海市、杭州市、南京市3个中心城市与城市群内周边城市的交通可达范围、城际出行范围。空间单元采用街道与乡镇一级空间尺度,共4180个行政空间单元。

笔者将上海、杭州、南京中心城区作为城际高频出行的出发地、目的地,也将上述3个中心城市中心城区作为实际交通可达范围计算的出发地、目的地。以中心城区作为城际高频出行的计算基础,避免了相邻行政区边缘之间跨边界出行带来的影响干扰。在结合上海、杭州、南京城区建成环境特征及发展规划的基础上,分别定义了3个中心城市的中心城区出行计算范围,剔除上海、杭州、南京市域内边缘区与空间毗邻地区的出行联系。

1.2 交通等时圈测算

实际交通可达范围以交通等时圈测算,依托互联网地图的Map-API①API,即应用程序编程接口(Application programming interface),是通过预先定义函数,实现目标搭建程序访问外部既有程序功能的工具。使用互联网地图的Map-API接口,能有效估算两地间基于多种交通方式的实际出行时耗,在本文中体现为基于实际交通出行条件下的两地最短出行时间。本文使用了百度地图的API接口计算交通等时圈。计算时采用夜间时段连接API接口,避免了日间交通拥堵对计算结果的影响。接口进行,分别以中心城市的中心城区边界、周边城市的街镇空间单元形心,作为出发点与到达点,计算3个中心城市的实际交通出行范围,得到交通等时圈。分别计算“小汽车出行”或“小汽车+高铁出行”等不同出行组合方式下的出行时间,选取其中最短出行时间,判定为中心城市与周边城市的街镇单元之间的最短出行时间。继而汇总中心城市与其他街镇空间单元的最短出行时间,得出各中心城市的交通等时圈。

1.3 3种城际高频出行测算

运用手机信令数据、移动互联网LBS数据两类移动定位大数据,分别测度长三角城市群内跨城通勤、一日往返、高频两地往返3类城际高频出行。手机信令数据使用中国联通智慧足迹的信令数据,计算时段为2018年4月1日至30日。移动互联网LBS数据采用了百度LBS数据,计算时段为2018年11月1日至30日。

使用手机信令数据识别移动设备用户的常住地、工作地、工作日内的一日往返出行目的地,继而筛选存在跨城通勤、跨城一日往返两类行为的移动设备用户。将常住地、工作地分离在中心城市的中心城区与周边城市之间,每个工作日往返于中心城市的中心城区与周边城市之间,视为跨城通勤。在普通工作日内,一日之内往返于中心城市的中心城区与周边城市的用户,对应一日内“常住地出发—目的地—返回常住地”的出行视为一日往返出行。显然,由此得到的一日往返出行包含了跨城通勤在内。

使用百度的移动互联网LBS数据,识别移动设备用户常住地,同样识别移动互联网用户在长三角范围内的高频到达目的地,筛选出两地高频往返的用户,由此得到3个中心城市的中心城区与周边城市的高频两地往返出行。显然,由此得到的高频两地往返出行包含了跨城通勤出行、一日往返出行在内。

2 交通等时圈特征

2.1 交通等时圈的面积变化特征

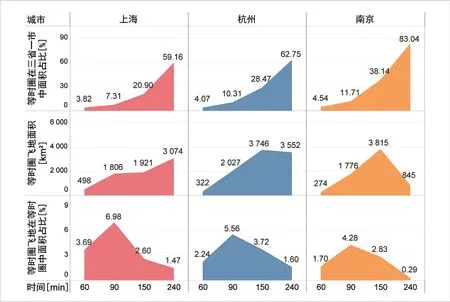

依次选取60min、90min、150min、240min4个时间阈值(T0)的交通等时圈进行分析。其中,60min、90min和150min分别对应“1小时通勤圈”“1.5小时交通圈”和“2.5小时一日交流圈”。3个中心城市中心城区的4 h实际出行可达范围均基本达到了长三角城市群三省一市边界,因此将240min阈值作为等时圈变化特征的上限控制节点。

从等时圈与长三角三省一市的面积占比看,上海、杭州、南京的等时圈覆盖范围均呈现随出行时间阈值提高而不断递增的趋势(见图1)。上海的实际交通出行覆盖范围最小,南京的交通出行覆盖范围最大,杭州则介于两者之间。随着出行时间阈值的不断增大,上海的交通等时圈覆盖范围与杭州、南京的覆盖范围差距还在进一步扩大。

随着出行时间阈值的提高,高铁带来的“管道效应”愈发显著,中心城市的交通等时圈不再是简单的圈层蔓延,在空间距离更远的高铁站点周边形成了出行时间“洼地”。上海、杭州、南京的交通出行等时圈均呈现了清晰的“圈层+飞地”空间拓展现象。

从等时圈飞地面积②等时圈飞地的面积统计中,不包含长三角沿岸岛屿形态所导致的空间不相邻单元面积,因该类单元在出行时段上的空间不相邻特征并非交通因素所致,而是自然地理因素所致。看,上海、杭州、南京的等时圈飞地覆盖范围,呈现随时间阈值提高而不断递增的趋势(见图1)。杭州、南京与上海的不同之处在于,在提高至240min阈值条件前,杭州、南京的“管道效应”已跨过最大值,飞地面积逐步或明显降低。从等时圈飞地与面积占比看,上海、杭州、南京的等时圈飞地相对覆盖范围呈现稳定的先增后降趋势(见图1)。这说明时空“管道效应”在一定的时间阈值区间内方可发挥显著作用。

结合等时圈飞地面积、飞地相对等时圈面积占比,上海、杭州、南京在90—150min阈值下,交通等时圈的“圈层+飞地”空间拓展现象最为显著;在60min和240min阈值下,则以圈层空间拓展为主。

图1 交通等时圈、等时圈“飞地”面积特征Fig.1 Area characteristics of traffic isochrones and isochrone enclaves

2.2 交通等时圈的形态变化特征

3个中心城市交通等时圈不仅在面积变化上存在共性特征,在空间形态的变化上也具有一定程度的共性特征。京沪高速铁路、沪宁城际铁路、沪杭客运专线、宁杭高速铁路等对上海、杭州、南京的城际出行交通等时圈的空间形态塑造起到了主要作用(见图2)。

在前述4个出行时间阈值下,统计等时圈中依托高铁站为核心的飞地个数,其结果同样呈现稳定的先增后降趋势。其中,上海交通等时圈的飞地数量依次为3组、6组、9组、4组。杭州的飞地数量依次为3组、5组、7组、5组。南京的飞地数量依次为3组、10组、6组、2组。

采用90min、150min阈值时,中心城市交通等时圈的飞地形态特征最为显著。以矩形度③矩形度R公式:是计算对象的面积,Smer是其最小外接矩形面积。针对等时圈形态的矩形度计算结果,能反映交通等时圈形态相对其最小外接矩形的充满程度。衡量等时圈在不同出行时间阈值条件下的形态特征,测度等时圈整体形态的变异程度,可以支撑这一结论。在“管道效应”作用下,等时圈飞地与等时圈边界的不规则形态,导致其矩形度值降低。在上述4个出行时间阈值条件下,上海交通等时圈的矩形度指数分别为0.37、0.30、0.26、0.49,杭州矩形度指数分别为0.39、0.37、0.40、0.51,南京矩形度指数分别为0.43、0.32、0.48、0.60。可见阈值为90—150min时,等时圈矩形度达到最低值,即该阈值区间下,3个中心城市的交通等时圈呈现最不规则形态。

在不同时间阈值条件下,上海、杭州、南京等时圈特征趋于一致。无论从面积特征还是从形态特征看,交通等时圈均不再是简单圈层,而是呈现了“圈层+飞地”的形态。在90—150min阈值区间时,高铁导致的等时圈飞地现象最为明显。

3 3种城际高频出行的紧密联系范围特征

3.1 紧密通勤范围特征

基于各街道、乡镇单元层面,汇总城际高频出行人群规模,并计算3类跨城高频出行人群的流动密度,得到密度值的数值分布均是典型长尾分布。为此,采用头尾分割法(head-tail breaks)进行分类[28],按照人群密度值划分出高值区范围。按划分得到密度值的高值区界定上海、杭州、南京与周边城市的紧密联系范围。

跨城通勤紧密联系范围的测算同时考虑中心城市与周边城市的流出通勤、流入通勤。按照头尾分割法规则,中心城市与周边城市的跨城通勤密度均划分为3级(见图3)。第1等级为低值区,视为非紧密联系范围。第2、3等级均为高值区,视为紧密通勤范围。

图3 跨城通勤紧密联系范围图Fig.3 Close-linked regions of inter-city commuting

从空间分布上看,3个中心城市的紧密通勤范围各有不同。其中,上海紧密通勤范围明显划分为两组空间板块:一是环绕中心城市的连绵圈层板块;二是集中于毗邻地市市区的飞地板块,包括苏州姑苏区、相城区、苏州工业园区。南京、杭州的紧密通勤范围主要呈现沿市域边界的圈层分布特征。

3.2 紧密一日往返范围特征

按头尾分割法规则,中心城市与周边城市的城际一日往返密度均可划分为4级(见图4)。第1等级为低值区,视为非紧密联系范围。高值区被划分为3个层级,即第2、3、4等级,均视为紧密一日往返范围。

从空间分布上看,3座中心城市的紧密联系范围不仅体现为圈层连绵扩展,还均出现了明显的紧密联系“飞地”现象。紧密联系范围均可划分为3组空间板块:一是环绕中心城市的连绵圈层板块,二是以地市市区为代表的市区飞地板块,三是以地市下辖县区为代表的县区飞地板块。

中心城市的紧密一日往返范围普遍混合了环中心城市的圈层分布与周边地市市区、下辖县区的飞地分布,趋向于一种“强圈层+弱飞地”的空间分布特征。上海的“圈层+飞地”紧密一日往返范围地跨江苏南部、浙江北部地区及安徽合肥市区。杭州与南京的紧密一日往返范围除了上海市区外,皆以本省为主。南京的紧密一日往返范围还包含部分安徽东部地区。

3.3 紧密高频两地往返范围特征

按头尾分割法规则,中心城市与周边城市的高频往返密度可划分为5级(见图5)。第1等级为低值区,视为非紧密联系范围。第2、3、4、5等级为高值区,视为紧密高频两地往返范围。

从空间分布上看,3个中心城市的紧密高频两地往返范围均体现为紧密联系圈层的明显收缩,以及更扩散的紧密联系“飞地”现象。紧密高频两地往返范围与一日往返趋同,亦大致可划分为连绵圈层板块、市区飞地板块、县区飞地板块3组。

紧密高频两地往返范围环中心城市的圈层分布特征并不显著,而与周边地市市区、下辖县区的飞地分布特征愈发明显,趋向于一种“弱圈层+强飞地”的特征。上海的“圈层+飞地”紧密高频两地往返范围几乎囊括了长三角三省一市全部;杭州的紧密高频两地往返范围除全覆盖本省外,还覆盖了上海、江苏南部、安徽西北部;南京的紧密高频两地往返范围除全覆盖本省外,还覆盖了上海、浙江北部、安徽中东部。

4 城际出行的紧密联系范围与交通等时圈

4.1 紧密通勤范围与交通等时圈

综合比较中心城市紧密联系范围与交通等时圈,探讨两者的匹配性。分别计算3种城际高频出行下,紧密联系范围的整体面积(S0);再分别计算4个等时圈阈值条件下,等时圈内紧密联系范围的面积(S1);进而获得等时圈内紧密联系范围在等时圈中的面积比(R1);等时圈内紧密联系范围在整体紧密联系范围中的面积比(R2)。前者(R1)反映了紧密联系范围相对于等时圈范围的覆盖程度,后者(R2)反映了紧密联系范围在各阈值等时圈条件下的占比情况。

以60min、90min两个阈值时段下的交通等时圈作为比较对象,探讨紧密通勤范围与等时圈范围的匹配关系(见表1)。上海、杭州、南京的紧密通勤范围面积(S0)分别为991.63 km²、1059.97km²、752.57km²。随着等时圈阈值的增长,从各城市R1值变化可知,上海的紧密通勤范围虽小于杭州,但其相对等时圈的覆盖程度更高,即上海交通等时圈带来跨城通勤实效更高。随着等时圈阈值的增长,从各城市R2值的增长变化可知,杭州、南京的紧密通勤范围均处于60min等时圈内(T0=60,R2hz=100.00、R2nj=100.00),而上海的紧密通勤范围超出了60min等时圈(T0=60,R2sh=97.18),止步于90min等时圈内。

图4 一日往返紧密联系范围图Fig.4 Close-linked regions of one-day round trip

4.2 紧密一日往返范围与交通等时圈

以60min、90min、150min3个阈值时段下的交通等时圈作为比较对象,探讨紧密一日往返范围与等时圈范围的匹配关系(见表2)。上海、杭州、南京的紧密一日往返范围面积(S0)分别为18042.52km²、14452.04km²、18423.07km²。

从各城市R1值的增长变化可知,上海的紧密一日往返范围相对于等时圈的覆盖程度依然最高,若在150min阈值条件下,其是杭州的1.6倍、南京的1.7倍。从各城市R2值的增长变化可知,杭州、南京紧密一日往返范围略微超出150min等时圈(T0=150,R2hz=97.86、R2nj=96.56)。上海的紧密一日往返范围明显超出150min等时圈(T0=150,R2sh=90.80)。超出等时圈的地区涉及两组空间板块:一组为地市市区,包括南京、扬州、舟山部分市区;另一组为地市所辖区县,包括南通如皋和启东。

4.3 紧密高频两地往返范围与交通等时圈

以60min、90min、150min、240min4个阈值时段下的交通等时圈作为比较对象,探讨紧密高频两地往返范围与等时圈范围的匹配关系(见表3)。上海、杭州、南京的紧密高频两地往返范围(S0)分别为28510.86km²、26772.94km²、20494.25km²。

从各城市R1值的增长变化可知,上海的紧密高频两地往返范围面积虽大于杭州与南京,但其相对于等时圈的覆盖程度最终被杭州反超。在240min阈值条件下,杭州的R1值为11.22%,略高于上海,是南京的1.6倍。从各城市R2值的增长变化可知,杭州紧密高频两地往返范围略微超出240min等时圈,南京则止步于240min等时圈内(T0=240,R2hz=93.02、R2nj=100.00)。而上海的紧密高频两地往返范围则远远超出240min等时圈(T0=240,R2sh=78.33),仍有21.67%的紧密联系范围处于上海240min交通出行圈外。超出等时圈的地区涉及两组空间板块:一组为地市市区,包括淮安、宿迁、连云港、安庆市区,温州部分市区;另一组为地市所辖区县,包括江苏北部的绝大部分县区,安徽东部、东南部大部分县区,以及浙江的温州苍南、丽水龙泉。

表2 紧密一日往返范围与交通等时圈关系表Tab.2 Spatiotemporal relations about close-linked regions of one-day round trip and its traffic isochrones

表3 紧密高频两地往返范围与交通等时圈关系表Tab.3 Spatiotemporal relations about close-linked regions of high-frequency round trip and its traffic isochrones

5 结论与讨论

5.1 结论

以实际交通出行等时圈反映城际交通支撑能力,在高铁等快速交通体系支持下,上海、杭州、南京3个城市中心城区等时圈均出现了“圈层+飞地”形态。其中90—150min的交通等时圈“圈层+飞地”形态尤其明显。这说明高铁已改变了长三角城市之间的时空关系,简单的空间距离值已经不能反映城际出行的交通支撑水平。交通等时圈面积、形态表明上海、杭州、南京等3个城市中心城区的城际出行交通支撑能力接近;南京、杭州等时圈面积还略大于上海。

使用移动定位大数据得到的上海、杭州、南京3个城市中心城区的紧密通勤范围、紧密一日往返范围、紧密高频两地往返范围各有特征,部分紧密联系范围出现了明显的“圈层+飞地”形态,但仍存在明显差异。上海的紧密通勤范围、紧密一日往返范围呈现明显的“圈层+飞地”特征。杭州、南京的紧密通勤范围呈现圈层状,而杭州、南京的紧密一日往返范围、紧密高频两地往返范围则均出现了“圈层+飞地”的特征。

紧密通勤范围、紧密一日往返范围反映了都市圈内的同城化出行联系。在城际交通支撑接近的情况下,上海与周边城市同城化出行紧密联系范围最大,对应的等时圈时间阈值最大。这表明城市自身的特性是影响城际高频人员流动、影响城际高频出行的首要条件。3个城市的紧密通勤范围或紧密一日往返范围都出现了明显的“圈层+飞地”特征。长三角中心城市与周边城市之间的跨城功能联系的紧密程度也不以空间距离为依据。

对照实际交通等时圈,3个中心城市3种城际出行紧密联系范围均与交通等时圈不一致。杭州、南京的实际紧密跨城通勤、紧密一日往返范围明显小于60min等时圈。3个城市紧密高频两地往返范围在240min等时圈存在飞地。部分等时圈飞地未能成为城际出行高值区。长三角中心城市与周边城市之间的跨城功能联系的紧密程度也与交通等时圈不一致。

总之,长三角中心城市与周边城市之间3种跨城功能联系的紧密程度均不以空间距离为依据,也不与交通等时圈一致。城际紧密通勤范围、紧密一日往返范围是形成同城化都市圈的基础。由此可以认为不能以简单空间圈层,或者交通等时圈来认识、界定长三角中心城市的同城化都市圈。

5.2 讨论和展望

5.2.1 长三角高质量一体化需要关注交通等时圈、城际高频出行的“圈层+飞地”形态特征

交通等时圈出现的“圈层+飞地”形态说明了高铁带来的“管道效应”时空关系变化。交通等时圈的“飞地”均是围绕高铁站出现,高铁是导致等时圈飞地的直接原因。在长三角城市群内部,90—150min的交通等时圈带来的时空“管道效应”最为显著。这一交通时长正好是多种规划中所关注的交通出行圈目标。“圈层+飞地”形态的变化使得部分中小城市虽然与中心城市的空间距离较小,但是实际并不在中心城市的90min交通出行圈内。空间并不连续的中心城市由于这种时空关系变化,实际上相互之间进入了90min交通等时圈。

从移动定位大数据获得3种城际高频出行的紧密联系范围来看,“圈层+飞地”形态特征中,中心城市之间互为最紧密的高值区。中心城市周边的中小城市,即便进入了中心城市交通等时圈,也未必能与中心城市有紧密功能联系和人员往来。

上海的等时圈面积小于杭州和南京,这与上海在长三角城市群中所处位置有关。上海位于长三角区域的东部边缘,南京、杭州位于长三角区域的中部。这一位置因素是导致该现象的主要原因。在上海交通等时圈受到自然地理位置限制的背景下,尤其需要加强上海城际交通的支撑能力。除挖掘沪杭、沪宁两条交通走廊的服务潜能外,应着力提升长三角沿海发展带的交通支撑水平,将宁波、南通尽早纳入上海的60min等时圈范围。

交通等时圈、城际高频出行的“圈层+飞地”形态特征差异表明高铁等快速交通体系支撑是城际高频出行联系的必要条件,城市自身的特性是城际高频人员流动联系的首要条件。在长三角一体化进程中,需要准确认识快速交通体系带来的时空关系变化,各类规划中不能简单地以空间距离圈层或者交通等时圈来认识中小城市与中心城市之间的关系。

5.2.2 长三角高质量一体化需要重视3种城际高频出行形成一体化

一方面,城际高频人员出行是人力资源要素流动,也是长三角城市群一体化的促进因素和重要表征。长期以来,学界较为关注紧密通勤范围。本文的研究表明上海、杭州、南京虽然均有了明显的跨城通勤现象,但是杭州、南京的紧密通勤范围还较小。在当前长三角一体化进程中,可以将紧密一日往返范围作为认识和界定长三角城市群内都市圈范围的标准之一。上海、杭州、南京之间紧密一日往返范围存在明显的重叠现象,这意味着都市圈之间也不是相互独立的,而是通过中心城市之间紧密联系串联起来的。人为地独立界定上海都市圈、南京都市圈、杭州都市圈是有一定片面性的。

研究发现高铁带来的等时圈“飞地”未必都成为城际高频出行的紧密联系范围“飞地”。这与所在城市本身特性、中心城市特性有关。城市特性与区域一体化策略有关,更与地方政府发展策略有关。城际跨城功能联系紧密程度与相关发展策略的关系值得进一步研究。

另一方面,在城市群一体化研究中,紧密高频两地往返往往是被忽视的一种城市联系。本文认为紧密高频两地往返范围是中心城市与周边城市经济、社会联系的综合表现。在长三角范围内,3个中心城市紧密高频两地往返范围也出现跨省 、“飞地”等特征。关注中心城市紧密高频两地往返范围差异,能更好地认识中心城市在城市群中的作用。

3种城际高频出行表达了长三角城市群内不同的跨城功能联系。长三角高质量一体化要求都市圈、城市群的规划必须认识到中心城市与周边城市之间3种城际高频出行的差异,并制定相应的规划策略。