百年琴韵

——中国钢琴创作的第四次高潮(五)

文/ 梁茂春

十七、20世纪最后几部中国钢琴曲

20世纪后期,由于中国坚定地走上了改革开放的道路,钢琴创作基本上走出了一条多元、多彩的道路。在20世纪最后的十年中,除了前面几节提到的优秀钢琴曲,如王建中的《情景》(1994)、张朝的《皮黄》(1995)、崔世光的《香格里拉》(1998)、杜鸣心的《托卡塔》(1999)之外,还应该提到一些富有创造精神的钢琴作品。下面约略介绍一些。

廖胜京的二十四首钢琴前奏曲《中国节令风情》

廖胜京(1930—2011)在20世纪50年代创作过钢琴曲《火把节之夜》,此为中国“西南风格钢琴曲”的起始作之一,影响深远。1957年廖胜京被错划为“右派分子”之后,有二十多年没有再写过钢琴曲。直到“文革”结束之后的1978年,才又重新开始谱写了儿童钢琴组曲《星星邀我游太空》。1986年,他调回老家广东,在星海音乐学院作曲系任教,之后他集中精力花了二十多年的时间思考“中国五声调式的同主音横向综合”的创作问题,探索着钢琴作品的新写法。终于在90年代末完成了二十四首钢琴前奏曲《中国节令风情》—包括《大雪·屋前雪人》《白露·五谷登场》《霜降·秋声萧瑟》《立夏·麦秋时节》,等等,总共二十四首作品的大型钢琴套曲。他将中国传统农历二十四个节气的不同风情和带来的不同情绪作为音乐刻画的内容,运用了民间调式的多重综合手法,在传统民族调式的基础上,综合变化而产生了二十四个不同调式,构建了这二十四首前奏曲。这些钢琴曲,既有可听性,又有时代气息;既有丰富多彩的中国特色的节奏型,又模仿了细腻多变的民族乐器的音色。作品中饱含着中国民俗文化的意蕴。1999年,人民音乐出版社出版了廖胜京的二十四首钢琴前奏曲《中国节令风情》的乐谱。

早在1950年,江文也曾谱写了由十二段音乐组成的《乡土节令诗曲》大型钢琴套曲①,描写了农历十二个月中不同的节令和乡俗。比较这两部大型钢琴作品,它们都是以中国的民俗节令和乡土风情为创作题材的,然而在时代风貌和创作技法上又有很大的差别。

徐振民的钢琴曲《唐人诗意两首》

在20世纪90年代,徐振民的钢琴作品主要有:根据京剧曲牌〔夜深沉〕改编的同名钢琴曲(1992),以及《唐人诗意两首》。这里重点分析他的《唐人诗意两首》。

照片1 徐振民,摄于1999 年

1998年,徐振民应美国钢琴家巴里·斯奈德(Barry Snyder)之约创作了钢琴曲《唐人诗意两首》,1999年在美国伊斯曼音乐学院首演。“两首唐诗”具体是指唐代诗人陈子昂的《登幽州台歌》和常建的《题破山寺后禅院》。两首钢琴曲都是表现作曲家徐振民阅读这两首诗之后引起的内心共鸣和引发的历史思考,因此两首作品的音乐都非常现代化,展现了徐振民音乐创作的新探索,既吸收采用了现代音乐中的表达手法,又坚持了民族音乐的传统意韵,都是作曲家从心中涌流出来的真情实感。

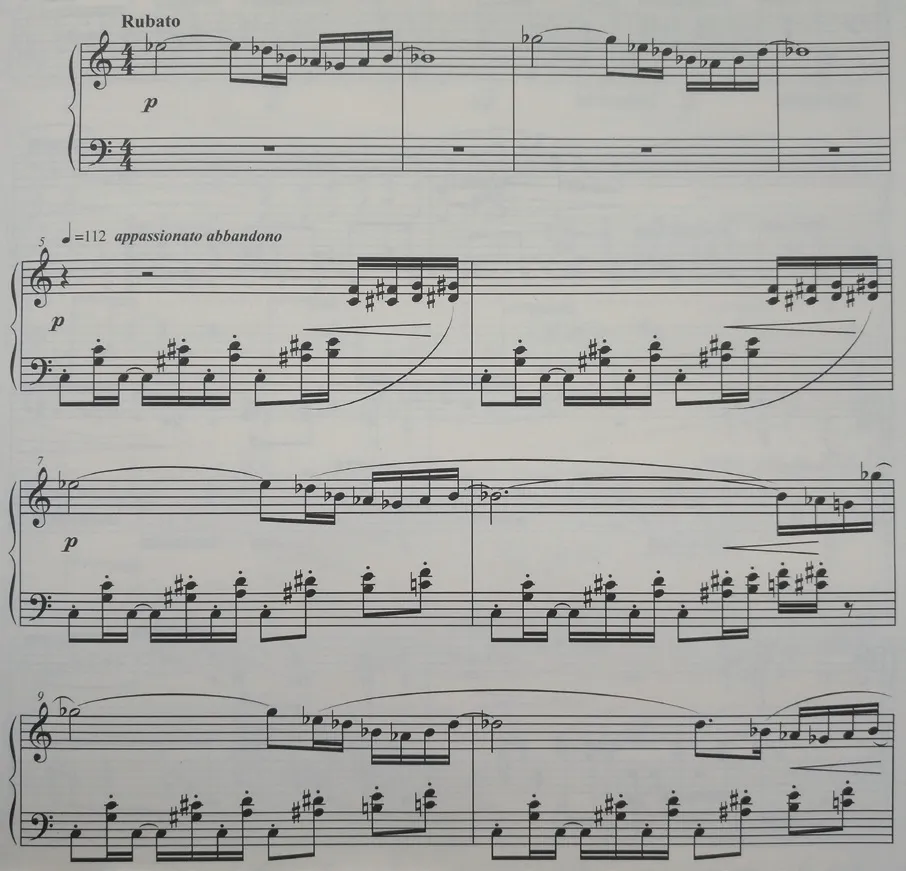

第一首钢琴曲《登幽州台歌》表现了原诗中诗人对人生命运和家国历史的深刻感慨,情绪苍劲而惆怅,是一首历史的悲怆之歌。结构是带再现的三段体,在庄严缓慢的第一段音乐之后,中段音乐是带有戏剧性展开的主题变奏,这段音乐节拍变化很多,转调频繁,在变化中不断将悲壮的气氛推向全曲的高潮(见例1)。

例1

历史在这里悲叹,生命在这里呼喊。既表达了诗人陈子昂的孤独和悲凉,更表达了现代人的历史思考。高潮之后,音乐又回到第一段的旋律,在宁静的忧思中深沉地结束。

《登幽州台歌》结构短小精悍,全曲只有44小节,就像陈子昂那短小精悍的诗一样。陈子昂的《登幽州台歌》是“五言”和“六言”合用的一首诗,四句仅二十二个字,但它却是最著名的“对历史进行追问的诗篇”之一。而在中国百年以来的钢琴曲创作中,能够表达这样深沉、悠远的历史思考的作品,能够让人们在音乐中对历史进行遐想的作品,是很鲜见的,因而显得格外的珍贵。

第二首钢琴曲《题破山寺后禅院》的音乐并没有着力于刻画寺庙的佛教理念或禅宗的哲理思考,而是着意于“破山寺后禅院”里像花园一样安静、超脱的特殊景观,依循着常建原诗中所写的“竹径通幽处,禅房花木深”这两句。钢琴曲《题破山寺后禅院》也是带再现的三段体结构,第一段音乐速度缓慢柔和,一开始就是非常鲜明的五声性民族风格的旋律(见例2)。

例2

这段音乐强调了清幽、宁静的意境和淡雅、高远的情怀,表达了一种与世无争的悠然心境—这当然也是一种智慧的“禅境”。中段音乐是对比性的段落,速度突然变为快板,是一连串的双手五声性琶音的华彩段落,有点儿像民族乐器古筝演奏的音效,描摹微风在古寺的花木上轻轻吹过,又在潭水上掀起了阵阵涟漪。花木山水使游人心空如洗,获得了内心的湛然空明。再现段又回到第一段音乐的主题和意境,音乐在隐逸缥缈中结束,好像是一幅沁人心脾的江南古寺花木葱茏的山水画卷。

徐振民在这两首作品中探索着钢琴曲和中国古典诗词意境的交融与结合,调性更替频繁,和声色彩缥缈,旋律时现时隐。钢琴曲《登幽州台歌》着重刻画了对历史的悲叹和反思,《题破山寺后禅院》注重表现人们在山水花木中的超尘拔俗,音乐引领着听众在高雅的诗意中徜徉。徐振民从1956年创作钢琴曲《变奏曲》时就非常注意吸收新颖的西方音乐创作技法,经过数十年的创作探索,在《唐人诗意两首》中达到了他音乐创作探索的新高度,但是他仍坚守两条创作“底线”:一条是调性;一条是旋律。调性可以多变但不能没有;旋律可以突破但不能丢失。

这两首钢琴曲都给传统技法注入了当代意识,表达了现代人对古典诗词的理解。在2004年的“第三届中国国际钢琴比赛”中,这两首作品成为指定曲目,此后在海内外产生了广泛的影响。

唐诗、宋词应该是中国钢琴曲创作的一个丰富的题材宝库。古典诗词中的瑰丽色彩、奇思妙想和浪漫主义风格,与现代音乐手法是非常合拍通融的。但是现在我们却较少听到以唐诗、宋词为题材的钢琴曲。我在《百年琴韵》中曾经提及:1965年林声翕创作的《诗三首》,是根据唐代诗人张继的《枫桥夜泊》、杜牧的《泊秦淮》和王之涣的《出塞》这三首诗的意境谱写的。1982年汪立三谱写的《李贺诗意二首》(包括《梦天》《秦王饮酒》),表现了李贺诗歌的浪漫主义色彩和狂飙恣肆的诗歌艺术风格。1983年陈能济的钢琴曲《赤壁怀古》,采用钢琴丰富的音响来刻画苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》的高浑意境。以上提到的这些作品,以及徐振民的钢琴曲《唐人诗意两首》,可以给我们的钢琴曲创作提供广阔的思路和启发。

黄容赞改编的钢琴曲《两首广东音乐》

老一辈作曲家黄容赞(1920—2017)在78岁高龄时,还改编了钢琴曲《两首广东音乐》(1998)。因为他体悟到:“‘民族性’不但要表现民族的,还要表现地方的。”②《两首广东音乐》之一是《雨打芭蕉》,之二是《孔雀开屏》。黄容赞的改编没有改变原曲的总体结构,只是在和声上和钢琴织体上丰富了原曲。这两首钢琴曲丰富了“岭南风格钢琴曲”的曲库。

龚晓婷的钢琴组曲《淡彩五帧》

龚晓婷(1970— )是新一代女作曲家,1995年以优异成绩毕业于中央音乐学院作曲系并留校任教。2002年作为访问学者赴法国巴黎国立高等音乐学院学习。现任中央音乐学院作曲系复调教研室主任。

钢琴组曲《淡彩五帧》谱写于1989年,由《雪》《潺》《霞》《烟》和《蹀》五首小曲组成,就像五幅色彩朦胧的水彩画,于变幻无穷中表现出浓郁的民族音乐风格。

此外,龚晓婷还创作了钢琴曲《手舞》《赋格三首》(均1990)和《即兴曲六首》(1998)等钢琴作品。

作为“七〇后”的新一代作曲家中的代表人物,龚晓婷和下面将要提到的徐之彤等,都是在20世纪后期的钢琴曲创作领域开始崭露头角的。

徐之彤的《即兴曲—春天的萌动》

徐之彤(1972— ),1992年入中央音乐学院作曲系学习,1997年毕业后留校任教。2001年师从唐建平教授攻读硕士学位,期间他创作了大量影视音乐和乐队作品。

钢琴曲《即兴曲—春天的萌动》谱写于1994年。乐曲以跳跃性的音调、不间断的三连音节奏塑造出青春萌动、活泼奋进的艺术形象,表现了朝气蓬勃的青春热情。

张帅的《三首前奏曲》

1980年,张帅出生于辽宁沈阳一个艺术世家,从小就接受了正规的音乐教育和文化熏陶。1998年,张帅在沈阳音乐学院作曲系本科一年级上学时完成了钢琴曲《三首前奏曲》的创作,当时张帅18岁。2000年,由张帅自己在沈阳音乐学院音乐厅举行了首演。《三首前奏曲》的出现,说明在20世纪末,更加年轻一代的“八〇后”中国作曲家开始登上了乐坛,用作品发出了自己的声音。此正是“江山代有才人出,各领风骚数‘十’年”。

象征着“八〇后”作曲家登台的钢琴作品《三首前奏曲》出手不凡,一“亮相”就亮出了“八〇后”作曲家生龙活虎、狂放不羁的特殊创作风采。

《三首前奏曲》,就像一部三个乐章的钢琴组曲,在速度上是“快—慢—快”的对比和统一的关系。第一乐章独立成篇,第二、三乐章不间断演奏,构成了一个完整的音乐艺术整体。

第一乐章结构为对比性的带再现的三部曲式。第一乐段的主题是五声音阶民族风格的旋律,但是伴奏织体却是现代爵士音乐风格的,两者作了奇妙的结合,造成了显著的“冲突”(见例3)。

例3

例3的第一行乐谱,即五声音阶单旋律主题的最初呈现,调性和旋律都非常清晰,整首乐曲就是这一主题的变化和展开。对比中段的旋律也是从这个主题衍生出来的。调性明确的主题和无调性的、爵士乐风格的伴奏音型形成了巨大的冲撞,在冲撞中,音乐获得了戏剧性的发展。最后在高涨的激情中结束了这一乐章。

第二乐章音乐缓慢而深沉,略带忧伤和惆怅,仿佛在描绘年轻人神秘的梦境。旋律流畅,而作为背景的和声则奇异而变幻莫测。这一乐章的音乐像是描摹青少年忧郁而新奇的梦幻。

第三乐章回到快速而激烈的情绪,全曲充满了年轻人特有的充沛的冲击力量,音乐充满了即兴性(见例4)。

例4

1998年,20世纪的最后时刻,一位未满20岁的年轻作曲系学生在钢琴上即兴“玩儿”出了一首充满张力的作品—《三首前奏曲》。音乐中带有狂躁不安的情绪,带有鲁莽冲动的性格,带有神秘的幻想,带有智慧的灵动,表现了当代青年勇敢的追求和热烈的向往,可以称之为“当代中国青年狂想曲”。因此,《三首前奏曲》带有了自己特殊的风格和个性,很快就引起了社会的重视,获得了国内外演奏家的喜爱。它带来了中国钢琴创作的新希望,使我们对21世纪中国钢琴创作充满了新的期冀—20世纪七八十年代成长起来的成千上万的“中国琴童”,他们的出色演奏才能已经给世界乐坛带来了巨大的冲击。相信他们中间也必然会涌现出一些杰出的作曲家,将中国钢琴的创作水平提高一大档次。

十八、20 世纪后期中国台湾钢琴创作概观

在上一章(即“中国钢琴创作的第三次高潮”)中,我们专门谈了“文革”期间的钢琴创作情况,而完全没有提到台湾和香港地区的钢琴创作。因此在这一节及下一节中,要专门简略谈谈1966至1999年间台湾和香港地区钢琴创作的发展概况。

台湾和香港地区在20世纪60年代即率先引入了西方现代音乐的创作理念,这对钢琴创作带来了一定的影响,并在创作实践上有所跟进,出现了一些现代音乐风格的钢琴作品。另外,这一时期在台湾地区产生了几部大型的钢琴协奏曲,说明了台湾地区钢琴创作在迅速向前发展。

郭芝苑的《小协奏曲—为钢琴与弦乐队所作》

1972年,郭芝苑(1921—2013)完成了《小协奏曲—为钢琴与弦乐队所作》,这是台湾产生的第一部有重要影响的钢琴协奏曲。这部作品获得了1987年台湾“金鼎奖”之“作曲奖”,1993年又入选中华文化促进会评选的“20世纪中国华人经典作品”。

许常惠的钢琴协奏曲《百家春》

许常惠(1929—2001)是中国台湾作曲界的代表人物,他是台湾现代音乐的领军者。1954年他到法国留学,接受了欧洲现代音乐创作理念。1959年回到台湾之后,就在台湾掀起了一股现代音乐创作潮流。在1975至1984年间,他谱写了钢琴独奏曲集《五首插曲》,由《相思情》《摇篮歌》《葬礼的行列》《情长纸短》《寻找》五首小曲组成。这些小曲的旋律中带有五声性特点,具有中国的民族风格。而现代音乐技法常常在作品中突然出现,并和传统技法并置共存。

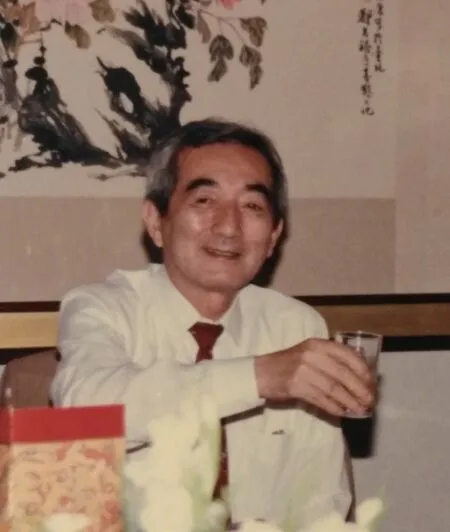

照片2 许常惠,摄于1992 年

许常惠的钢琴协奏曲《百家春》完成于1981年,这部作品的最大特点是由钢琴和民族管弦乐队合作,是台湾第一部钢琴和民族管弦乐队合奏的作品。〔百家春〕原是台湾民间音乐“北管”中的一个曲牌,许常惠采用这个曲牌作为协奏曲的主题,加以多遍自由的变奏,而完整的《百家春》主题直到协奏曲的最后才出现。

卢炎的《钢琴协奏曲》

作曲家卢炎(1930—2008)出生于南京,1949年到中国台湾。从台湾师范大学音乐系毕业后,1963年到美国,曾随乔治·克拉姆(George Crumb)学习作曲。1979年学成返回台湾,任教于东吴大学音乐系。卢炎的钢琴作品有:《前奏曲四首》(1979)、《四手联弹钢琴曲一首》(1987)、《钢琴前奏曲两首》(包括《浪漫曲》《钟声》,1999)等③。卢炎为钢琴与室内乐团而写的《钢琴协奏曲》写于1995年。

卢炎曾在美国学习现代音乐15年,深入掌握了各种现代音乐技法。他的作品始终表现内心的孤独和枯寂,有深沉的内涵。卢炎的作品数量不多,都写得非常精细。他只写他自己的感受,是他内在生命的抒发。

萧泰然的《c小调钢琴协奏曲》

萧泰然(1938—2015)出生于高雄市,钢琴家、作曲家。在台湾省立师范学院音乐专修科学习钢琴时,曾得到许常惠的指导。萧泰然的作品众多,包括宗教音乐、器乐曲、艺术歌曲、合唱曲、交响曲等。

照片3 萧泰然,摄于1996 年

萧泰然的钢琴作品有:双钢琴曲《幻想圆舞曲》(1974)、钢琴组曲《家园的回忆》(1987)、双钢琴曲《丰收》(1988)、钢琴曲《告别练习曲》(1993)、《触技曲》(Op.57,1995,大陆的译名是“托卡塔”)、《龙舟竞赛》(1996)和《c小调钢琴协奏曲》等。

《c小调钢琴协奏曲》1990年谱写于美国。协奏曲中采用了中国台湾民谣《心酸酸》的旋律,表达对故乡的悠悠思念。音乐的总体风格是浪漫主义和民族乐派的。

马水龙的钢琴组曲《雨港素描》

马水龙(1939—2015)1969年谱写了钢琴组曲《雨港素描》,包括《雨》《雨港夜景》《捡贝壳的少女》《庙口》四首钢琴曲。此外,他还谱写了《奏鸣曲》(1973)、《变奏曲》(1974)和《关渡随想》(2001)。

马水龙的作品众多,体裁丰富,他最为人们喜爱和熟知的作品是他1981年完成的《梆笛协奏曲》,这是台湾地区音乐创作一座里程碑式的作品。

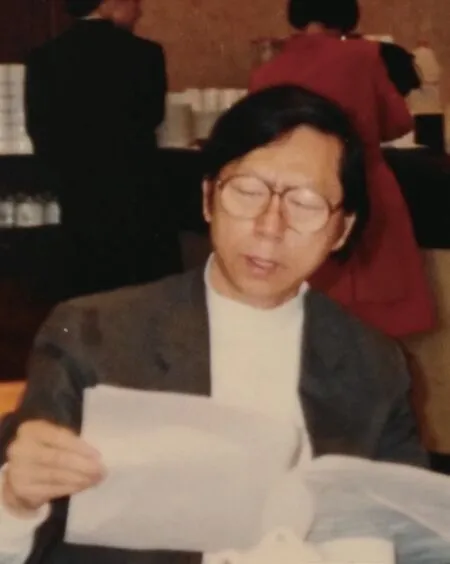

照片4 马水龙,摄于1996 年

钢琴组曲《雨港素描》中的“雨港”是指基隆港,这是马水龙的出生地,基隆的生活和民间音乐,成为马水龙音乐创作的基础。《雨港素描》是马水龙对童年、少年时代的美好回忆。作曲家在作品中注入了自己的真情实感,绘画般的手法,充满了温馨的乡情。钢琴组曲《雨港素描》成为台湾钢琴的经典性作品。

马水龙于1972至1975年间留学德国,《奏鸣曲》(三个乐章)是他在留学期间的作品。路子宽了,作品的张力大了,显示了留学后创作风格的变化。

徐颂仁的钢琴协奏曲《落大水》

徐颂仁(1941— ) 出生于花莲,钢琴家、作曲家。1968年赴西德留学,至1976年回到中国台湾,任教于东吴大学等校。1985年谱写了钢琴协奏曲《落大水》,音乐带有鲜明的台湾民间风格。

阿镗的钢琴曲

阿镗(1948— )出生于广东斗门,作曲家、小提琴家。1975年前往美国,1983年到中国台湾。阿镗的音乐创作题材和体裁都很丰富,有《纪念曲》等多首小提琴曲和《神雕侠侣交响乐》等多首管弦乐曲,也有歌剧《西施》,还有很多艺术歌曲和合唱作品。他在钢琴曲创作方面也有成果:1994年改编了钢琴曲《台湾狂想曲》(素材来自台湾原住民音乐)、1996年改编了钢琴曲《布农组曲》(素材来自台湾布农族歌谣)。这些钢琴曲充满了台湾山地同胞民间音乐的节奏和音调,创作技法精致而细腻。

在20世纪70年代到90年代的二十多年间,台湾地区产生了几部大型的钢琴协奏曲和其他小型钢琴作品,这说明了台湾地区钢琴创作的显著提升。

在同一时期,台湾地区的钢琴教育也在大步前进中,以钢琴家陈必先(1950— )为例,她在1970年参加“慕尼黑国际音乐比赛”时就勇夺第一,后来获奖无数,成为国际著名的钢琴演奏家,因而影响和带动了台湾地区钢琴教育的迅速成长。(待续)

注 释:

①请参阅发表在《钢琴艺术》2016年第9期上的《百年琴韵—中国钢琴创作的第二次高潮(一)》。

②引自2015年12月6日笔者在广州对黄容赞的采访记录。

③卢炎的钢琴曲见于:台北老驴音乐股份有限公司于2012年内部出版的《卢炎钢琴曲集》。