“标准化”全球治理:“一带一路”标准联通与中国的对外开放

孙 灿

【内容提要】全球治理转型需要克服“碎片化”治理所导致的日益“分化型世界”的负面影响,“标准化”治理有望为一个日益分化的世界提供“政治引擎机制”。全球治理的“标准化转向”是全球治理规范性转型的实践路径,它在“法治化”、“公正性”、“可预测性”及“可持续性”层面推动全球治理走向善治,并对碎片化治理起到有益的协调与补充作用。以互联互通为核心的“一带一路”倡议是中国对新型全球治理模式的积极探索。区别于基础设施的“硬联通”,突显“软联通”价值的标准联通“一带一路”行动计划在秉持公共性和市场导向原则的基础上,正成为新时代中国标准化国际交流和标准化国家战略的重要构成与实践样板,并与标准化全球治理有效对接。“一带一路”倡议迈向高质量发展需要更高水平的对外开放,中国对外开放的历史进程表明,其既是一项以发展为核心的基本国策,也是一项以互利共赢为核心的国际战略。新时代中国需要在此基础上构建以标准、政策与规则为核心机制的“三位一体”制度型开放新格局,全球治理的标准化将继续助力中国的对外开放不断实现发展红利和制度收益,并向全球释放中国的开放成果。

引 言

近年来,有关“碎片化”(fragmentation)的探讨正成为全球治理领域最热门的话题之一。碎片化的概念最初是国际法领域的专业术语,关注环境治理的学者率先将这一概念引入到全球治理领域,因而全球治理话语体系下的碎片化也有了其特定含义,它是指许多政策领域的特点乃是由不同性质的国际机构(组织、机制和隐含的规范),它们的支持者(公共和私人),它们的空间范围(从双边到全球)以及它们的主题(从特定政策领域到普遍关切)拼凑而成的。(1)Frank Biermann, Philipp Pattberg,Harro van Asselt,Fariborz Zelli,“The Fragmentation Of Global Governance Architectures:A Framework For Analysis,”Global Environmental Politics,Vol.9, No.4,November 2009,p.16;Fariborz Zelli, Harro van Asselt, “The Institutional Fragmentation of Global Environmental Governance: Causes, Consequences, and Responses,”Global Environmental Politics,Vol.13,No.3,August 2013, p. 3.从碎片化的结果来看,它一方面反映了世界政治力量的广义变化,增加了改革现有全球治理体系旧范式的机会。另一方面,其消极后果也逐渐引起人们的担忧。碎片化将导致机制规则的模糊以及效应方面的降低;碎片化在一定程度上降低了全球治理行为体的准入门槛;碎片化还降低了总体政策的接受度,降低了国际社会达成一揽子协议的机会。(2)王明国:《机制碎片化及其对全球治理的影响》,《太平洋学报》2014年第1期,第11-12页。如何有效应对全球治理碎片化所产生的负面影响,特别是如何管控好“冲突型碎片化”(3)弗兰克·比尔曼(Frank Biermann)和他的几位合作者在一篇研究性论文中依据制度整合水平、规范冲突水平和行为体集聚水平等指标将全球治理的碎片化类型化为三种模式:“协同型碎片化”(synergistic fragmentation)、“合作型碎片化”(cooperative fragmentation)和“冲突型碎片化”(conflictive fragmentation)。其中,“冲突型碎片化”因为在制度、规范和行为体倾向等方面均存在明显的差异性和冲突性而成为碎片化消极后果的主要来源。参见Frank Biermann,Philipp Pattberg,Harro van Asselt,Fariborz Zelli,“The Fragmentation Of Global Governance Architectures: A Framework For Analysis,”Global Environmental Politics,Vol.9,No.4,November,2009, pp.19-21.所产生的压力,成为摆在全球治理研究学者面前的新问题,而发现与之相协调的全球治理转型路径将是解决上述问题的关键突破。

自2007年八国集团与发展中国家开启“海利根达姆进程”(Heiligendamm Process)对话机制以来,新兴经济体在全球治理中的角色和作用就一直备受关注。中国是全球治理中新兴国家的代表力量,2013年中国政府提出的“一带一路”倡议已成为新时期中国参与全球治理的重要平台。“一带一路”建设总体上嵌入现有全球治理体系的正式制度之中,与西方国家垄断全球治理体系形成竞争关系并存在较大的创新空间。(4)谢来辉:《“一带一路”与全球治理的关系——一个类型学分析》,《世界经济与政治》2019年第1期,第57页。“一带一路”倡议正是由于弘扬了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的“丝路精神”并坚持贯彻协同发展的新理念且不受西方传统治理模式的羁绊和束缚,才使其在全球治理的转型中具有更快的应变性和更好的适应性,这也为其率先垂范新型全球治理路径提供了条件。

碎片化的全球治理格局折射的是一个日益“分化型世界”(differentiated world)。(5)Barry Buzan, Mathias Albert, “Differentiation: A Sociological Approach To International Relations Theory,” European Journal Of International Relations,Vol.16,No.3,September,2010, pp.315-337.以此为背景,有学者指出,“标准化”(standardisation)——包括标准本身的扩散以及诸如排名、指标和基准数值等标准工具的扩散,已逐渐成为一个日益分化世界的“政治引擎机制”(a mechanism of political steering)。(6)Alejandro M. Pe?a, “Governing Differentiation:On Standardisation As Political Steering,”European Journal Of International Relations,Vol.21,No.1,March 2015,p.52.那么,标准化是否将成为全球治理转型路径的内在需求?标准化的治理模式是否能够在一定程度上与碎片化治理产生协调作用从而弥补后者所产生的负面影响?“一带一路”倡议作为中国探索全球治理模式的重要实践是如何对接标准化治理模式的?标准化治理又将对“一带一路”倡议的未来发展进而对中国自身的对外开放产生何种影响?本文拟尝试对上述问题作出解答。

一、全球治理的“标准化转向”

依据全球治理委员会对“治理”概念的定义,“治理是各种各样的个人、团体——公共的或个人的——处理其共同事务的总和。这是一个持续的过程,通过这一过程,各种互相冲突和不同的利益可望得到调和,并采取合作行动。”(7)[瑞]英瓦尔·卡尔松、[圭]什里达特·兰法尔主编:《天涯成比邻——全球治理委员会的报告》,中国对外翻译出版社公司组织翻译,中国对外翻译出版公司,1995年,第2页。全球治理主体的多样性和目标的相关性客观上为全球治理的“标准化转向”提供了条件。

(一)标准化:从“工艺革命”到全球治理

尽管在农耕文明时代人类就已经有关于标准化的活动记载,但人类真正自觉且有组织的标准化实践始于工业化时代。回顾世界的标准化发展史,不得不首先提及被誉为“标准化之父”的伊莱·惠特尼(Eli Whitney)。因发明轧棉机而闻名世界的惠特尼其实在标准化生产方式的变革方面有着更为重要的贡献。18世纪末美国面临同法国的战争而急需军火,惠特尼临危受命通过分解和模具加工进而采用“大量生产替换零件概念”的方式为美国政府赶制了一批滑膛枪,得到了当时杰斐逊总统的称赞。惠特尼的这项制造技艺改革了原来的生产模式,通过零部件的通用互换实现了零件的标准化大生产,这在标准化的发展史上具有里程碑意义。用著名历史学家丹尼尔·布尔斯廷(Daniel J. Boorstin)的话来说,惠特尼发动了一场“工艺革命”(know-how revolution)。(8)Daniel J. Boorstin,The Americans: The National Experience(New York: Random House, Inc., 1965), p. 30.

如果说惠特尼的发明实现了“零件标准化”的话,那么20世纪初“泰勒制”(Taylor system)与“福特制”(Ford system)的诞生则意味着“零件标准化”向“管理标准化”和“作业标准化”新领域的拓展,是标准化理论与实践的重大飞跃。(9)顾孟洁:《世界标准化发展史新探(1)》,《世界标准化与质量管理》2001年第2期,第26页。弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor)被誉为“科学管理之父”,工人出身的泰勒对当时工厂中普遍存在的“磨洋工”现象极为不满,为改变行业低效的生产状况,泰勒积极倡导所谓的科学化任务管理,“对工人操作的每个动作进行科学研究”并“均分资方和工人们之间的工作和职责”,(10)[美]F·W·泰罗:《科学管理原理》,胡隆昶、冼子恩、曹丽顺译,中国社会科学出版社,1984年,第169-170页。从而将操作规范和工时定额系统纳入管理标准化的实践中。与泰勒同时代的亨利·福特(Henry Ford)在受到芝加哥食品包装厂用来加工牛排的空中滑轮的启发下首先在汽车生产中采用了“流水线”的生产模式,流水线将汽车的作业生产分解为标准化的若干指定工序,使工人动作的复杂性减少到最低程度。

国家性标准化和国际性标准化组织的诞生标志着标准化发展迈入了“组织标准化”新阶段。受到英国钢铁商斯开尔顿(H. J. Skelton)在《泰晤士报》发表公开信的呼吁,英国工程标准委员会于1901年应运而生,这是世界上第一个国家标准化组织。第一次世界大战结束之后,更多国家建立起国家标准化机构,尤其是德国和美国为代表的以标准化为重要内容的“产业合理化运动”成果最为突出。1906年国际电工委员会(IEC)成立,其是世界上最早的国际标准化组织,它的成立标志着人类的标准化活动扩展至世界规模。1926年成立的国际标准化协会(ISA)是国际标准化发展史上第二个重要组织,在当时它主要负责协调和促进各国标准的统一并研究标准化的有关原则,其发展进程受到二战的影响而中断。1946年创立的国际标准化组织(ISO)是当今最具影响的世界属性标准化机构。组织标准化推动了标准系统性和国际性进程的发展,标准之间的协调和跨国交流得到了有效推进。

相比而言,全球治理的标准化探讨还算是新生事物。有学者认为在全球治理领域,随着全球标准的日益发展将产生两种重要的结果趋向:其一,国家行为体影响力的相对减少;其二,包括公共和私人的地区及国际行为体愈发重要的影响力。(11)Khalid Nadvi, “Global Standards, Global Governance And The Organization Of Global Value Chains,”Journal Of Economic Geography,Vol.8,No.3,March,2008, pp.328-329.笔者认为,国家行为体在未来的全球治理标准化实践中将依然发挥着不可替代的作用,而国家行为体与多种区域型、区域间和全球型政府及非政府行为体之间的互动合作或将成为全球治理标准化的新引擎。

(二)标准化与全球善治

与国家治理一样,全球治理转型的目标愿景是要实现所谓的“善治”(good governance)。善治被认为是治理的“规范性伙伴”(prescriptive partner),民主化和全球化的力量正驱使善治的支持者们调整其重心:从追求经济增长和效率转向能够最大程度带来更多自由、真实参与和可持续性人类发展的治理政策和机制。(12)Thomas G.Weiss,“Governance,Good Governance And Global Governance:Conceptual And Actual Challenges,”Third World Quarterly,Vol.21,No.5,August, 2000,pp.805-806.碎片化一定程度上消解了全球治理的善治转型,而标准化是全球治理迈向善治的改革之路,它将在“法治化”、“公正性”、“可预测性”及“可持续性”等方面推动全球治理的转型升级。

第一,标准化与全球治理的法治化。全球治理的本质是规则治理,在国际法中规则既可体现为具有法律约束力、权利义务关系明确的硬法,也可体现为原则上不具法律约束力、但产生实际效果作用的软法。硬法在规范关系方面具有减少交易成本、增强承诺的可信度、扩展可利用的政治策略以及解决不完备的契约关系等优势。相比而言,软法更加有利于达成妥协,有助于促进不同利益和价值观、不同时间范围和贴现率以及不同权力水平的行为者之间的互利性合作。(13)Kenneth W.Abbott and Duncan Snidal, “Hard And Soft Law In International Governance,” International Organization,Vol.54,No.3,June,2000,pp.422-423.

法治化是全球治理迈向善治的必然要求,标准化的治理模式已然成为全球治理法治化的题中之义。标准既具有软法属性,但又不能完全将其归类为纯粹的软法,其往往呈现出相对软法或相对硬法的特质,需要具体问题具体分析。(14)朱景文:《略论全球治理和法治》,《新视野》2008年第1期,第51页。标准的这种软硬法属性适应了全球治理法治化的发展方向,“在全球化时代,法律与非法律的区别在实践层面变得日益模糊,正如具有约束力的硬规则和具有影响力的标准及原则的区分也日益模糊一样。”(15)Nehal Bhuta,“The Role International Actors Other Than States Can Play In The New World Order,”in Antonio Cassese,(ed.),Realizing Utopia:The Future Of International Law(Oxford:Oxford University Press,2012),p.68.现有的法学和社会科学文献中对软法和硬法的论述可以分为三个阵营:法律实证主义(legal positivism)、理性主义(rationalism)和建构主义(constructivism)。法律实证主义者认为软法不如硬法,但不应抛弃,因为软法可以转化为硬法;理性主义者具有政治经济学倾向,其认为软法是硬法的补充,硬法往往服务于国家利益,且因为成本问题硬法实施初期往往不可行;建构主义者认为软法可以在促进对话和基于经验主义的跨国与国内进程方面成为硬法的补充,从而转变对国家利益的规范、理解和认知。(16)Gregory Shaffer and Mark A.Pollack,“Hard Vs.Soft Law:Alternatives,Complements And Antagonists In International Governance,”Minnesota Law Review,Vol.94,No.3,June,2009,pp.706-799.三种理论阵营总体上坚持软法和硬法在全球治理中的选择、补充和竞争关系,而标准化恰好可以成为架构软法和硬法各自优势与互补性的桥梁。

第二,标准化与全球治理的公正性。二战后联合国体系在各个领域形成了一种所谓的“治理有方的全球化”(governed globalisation),(17)[英]戴维·赫尔德:《如何走出全球治理的“僵局”》,《探索与争鸣》2019年第3期,第34页。但其与真正意义上全球治理的善治仍存在距离。前者的治理主体主要是国际体系中的西方大国力量,缺少新兴经济体的参与。在戴维·赫尔德(David Held)和凯文·扬(Kevin Young)看来,全球治理变得有效离不开具有优先性的社会公正,抑或遵循所谓的“等效原则”(principle of equivalence),即强调全球公共事务的收益与成本应与决定做该事的权限相匹配,以体现全球治理的共享命运共同体理念。(18)[美]戴维·赫尔德、[美]凯文·扬:《有效全球治理的原则》,《南开学报》(哲学社会科学版)2012年第5期,第1-11页。

詹姆斯·罗西瑙(James N. Rosenau)在《21世纪的治理》一文中曾预言,治理在未来将经历权威的重新配置,21世纪的治理将确定向多个方向发展。(19)James N. Rosenau,“Governance In The Twenty-First Century,”Global Governance,Vol.1,No.1,January,1995,pp.13-43.破除垄断,增加有效治理的参与度和话语权是提升全球治理公正性,迈向全球治理善治的必然选择。现代意义上标准化的治理模式,因其基于相当程度的合作或竞争博弈而产生的具有广泛合意性的标准结果,比只反映部分国家意志的垄断型治理模式具有更高的公正度。基于标准或指标的治理模式和评价体系被学界形容为开启了“循证型全球治理”(evidence-based global governance)的新范式。新范式的渊源可以追溯至公共政策领域的“循证决策”(evidence-based policy making)理念。为解决碎片化决策的困扰,英国布莱尔政府1999年发布了《政府现代化白皮书》,率先提出了确保公共政策应“改进证据的使用”,这被视为是循证决策的雏形。同年英国政府内阁办公室颁布了《21世纪的专业决策》报告,明确了循证决策的基本原则:使用广泛来源的最佳可用的证据,并在最初阶段包含所有利益相关者的参与。如此确保了决策的包容性、公平性和循证性。(20)Strategic Policy Making Team Cabinet Office, “Professional Policy Making For The Twenty First Century,” September, 1999, https://dera.ioe.ac.uk/6320/1/profpolicymaking.pdf.在贾斯汀·帕克赫斯特(Justin Parkhurst)等学者的努力下,循证思潮开始与治理和善治理论结合,强调证据特质和公共价值的“循证善治”(good governance of evidence)(21)Justin Parkhurst,The Politics Of Evidence: From Evidence-Based Policy To The Good Governance Of Evidence,(London and New York: Routledge, 2017), p.163.成为全球善治新的发展方向。尽管基于标准或指标的循证型全球治理也受到某些“背后权力”的影响,但其相对客观的循证逻辑仍然保证了标准化治理对于全球治理公正性的显著意义。

第三,标准化与全球治理的可预测性。瑞典学者拉斯洛·松鲍法维(László Szombatfalvy)认为,全球治理就是应对人类风险挑战的过程,全球治理的善治即促使“处理全球所有问题和风险的措施更快、更有效”。(22)[瑞]拉斯洛·松鲍法维:《人类风险与全球治理:我们时代面临的最大挑战可能的解决方案》,周亚敏译,中央编译出版社,2012年,第91页。自1986年德国社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)提出“风险社会”(risk society)的理论以来,这一概念便成为理解和分析现代化社会及其治理的独特视角。随着全球进入具有高度不确定性的风险社会时代,人类社会的价值理念和行为方式正在被风险系统化地重构,全球治理逐渐变为“全球风险社会”(world risk society)治理。(23)范如国:《“全球风险社会”治理:复杂性范式与中国参与》,《中国社会科学》2017年第2期,第65页。

贝克在《风险社会》一书中认为,在风险面前的认识之墙越高,对抬高的有效性标准的坚持就越是一种高度有效和完全合法的建构。(24)[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社,2004年,第74页。标准化治理逻辑的可预测性因而有望成为贝克认知中“阻挡和疏通风险洪流的水坝”。风险社会的理论更多从抽象的层面理解现代化社会中的风险,对于全球治理而言,我们有必要厘清现实社会空间中的具体风险类型,以发挥标准化治理在风险预测方面的最大效用。通常我们会选择发生概率和影响大小两个维度作为衡量风险危机特征的指标,那些发生概率低且影响大的“黑天鹅事件”和发生概率高且影响大的“灰犀牛事件”往往是全球风险社会治理中最棘手的问题。国际关系的可预测性,首先取决于事件的性质,其次才是预测方法。(25)卢凌宇:《预测与国际关系科学》,《欧洲研究》2014年第3期,第142页。相比而言,灰犀牛事件出现前往往会伴随一系列警示信号和迹象,灰犀牛不是随机突发的,而是可测可控的。面对灰犀牛,“我们就需要提前制订一系列的计划。这样,当危险真的来临时,我们就可以按部就班地采取行动了”。(26)[美]米歇尔·渥克:《灰犀牛——如何应对大概率危机》,王丽云译,中信出版社,2017年,第347页。风险防范本身是一个不断创新的管理活动,“按部就班行动”前提体现了标准化治理过程中充分的良性博弈。

第四,标准化与全球治理的可持续性。可持续性是赫尔德和扬笔下有效全球治理的核心操作原则,也是全球治理实现善治转型的重要评估依据。自1983年联合国启动可持续发展的奠基性研究以来,“可持续发展科学”已经凝练出如下三项共识:必须坚持以创新驱动克服增长停滞和边际效益递减(提供动力);必须保持财富的增加不以牺牲生态环境为代价(维系质量);必须保持代际与区际的共建共享,促进社会理性有序(实现公平)。(27)牛文元、刘学谦、刘怡君:《2015世界可持续发展年度报告》,《光明日报》2015年9月9日,第16版。

联合国2015年审议通过的《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》是指导当前全球治理实现可持续性发展的纲领性文本。标准化治理对于落实全球治理可持续发展的一重意义即在于监测可持续发展目标的进展。联合国为此将在全球层面运用一个指标性框架来监测和审查17项可持续发展目标与169项具体目标的进展,并为每一目标设定2项衡量指标。(28)《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》,联合国网站,2015年9月25日,https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/A-RES-70-1.shtml.标准化治理对于落实全球治理可持续发展的另一重意义在于为高质量全球公共产品的供给提供全程落地监管。公共产品在全球化和全球治理的可持续发展进程中占有举足轻重的位置:从西方的话语体系角度看,霸权国无法提供充裕的全球公共产品是“霸权衰退”和世界政治经济体系不稳定的诱因;从中国的话语体系角度看,公共产品即中国古典政治哲学中的“德”,公共产品的提供将定义一国的国际社会地位,全球公共产品的增加有利于塑造“好的”世界政治。(29)中西话语体系下公共产品意义的不同解读可参见:Robert Gilpin, War And Change In World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); 徐雨飞:《用公共物品定义“地位”——中国古典政治哲学和东亚国际社会历史对西方国际关系的批判、翻转》,华中师范大学2017年博士学位论文。以标准化视角审视全球公共产品将有助于在一个更为合理的数量规模与质量水平基础上保障稳定性供给。按照斯科特·巴雷特(Scott Barrett)的理解,这种可持续性来源于标准本身的公共产品属性,国家具有强烈的协调动机选择全球标准。(30)[美]斯科特·巴雷特:《合作的动力——为何提供全球公共产品》,黄智虎译,上海世纪出版集团,2012年,第165-179页。

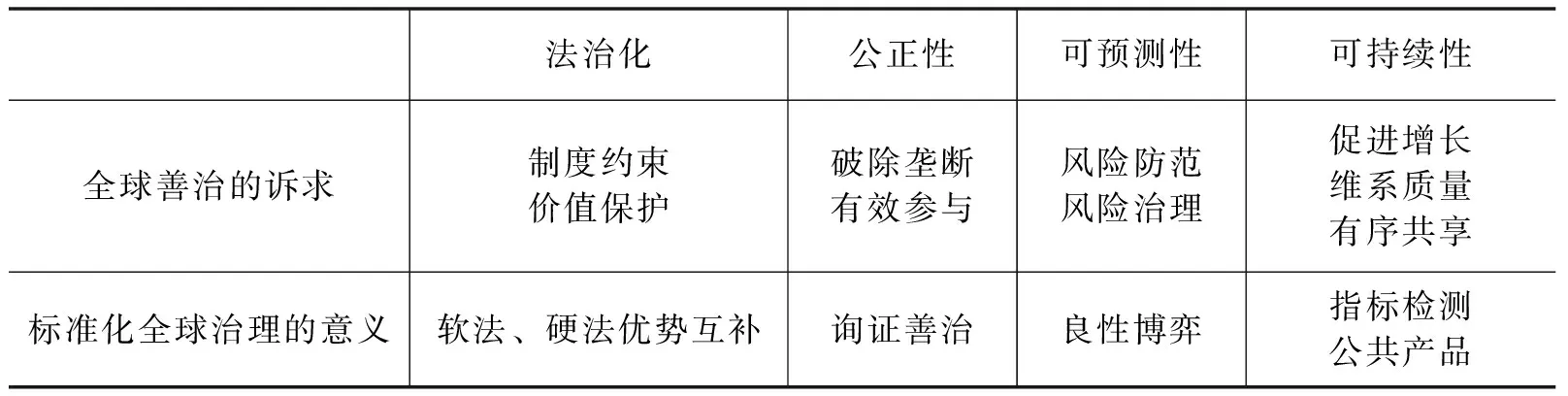

表1 标准化全球治理与全球善治关系

全球治理的标准化在法治化、公正性、可预测性和可持续性四个层面对全球善治的相关诉求提供助益,从而推动全球治理的善治转型(见表1)。进而,我们可以对标准化全球治理的基本内涵做如下提炼和总结:标准化全球治理遵循法治化善治诉求,是架构软法和硬法在全球治理中的选择、补充和竞争关系的治理模式;标准化全球治理遵循公正性善治诉求,是建立在广泛合意性和公共价值基础上的治理模式;标准化全球治理遵循可预测性善治诉求,是基于良性博弈基础上的创新风险管控治理模式;标准化全球治理遵循可持续性善治诉求,是监测可持续发展和供给高质量全球公共产品的治理模式。

标准化治理是对碎片化治理的重要协调与补充:标准化将使得治理机制和规则更加清晰有序(源于标准化治理的法治化、可预测性);标准化将在一定程度上提升全球治理的准入门槛(源于标准化治理的公正性、可持续性);标准化也将促成国际社会更高的治理接受度,助力更多一揽子协议的达成(源于标准化治理的法治化、公正性)。标准化治理在法治化、公正性、可预测性及可持续性层面推动全球治理的善治转型,其在一个日益分化世界中的政治引擎机制效应也将逐渐显现于它对全球治理实现善治的结果意义和过程意义之中。

二、“一带一路”与全球治理的标准化

2015年10月,中国首次在公开场合明确提出“共商共建共享”的全球治理理念,继而“一带一路”倡议对中国实践新型全球治理理念的价值和贡献探讨开始受到学界的关注。标准化治理模式旨在实现全球治理的善治,“一带一路”倡议在全球治理进程中行稳致远离不开与标准化治理模式的有效对接,理解这种对接效应的主要解释变量是基于历史维度的中国国际标准化对外交流和战略塑造。

(一)标准化国际交流与中国全球治理的能力建设

标准化国际交流是我国标准化体系事业兴起的重要外部动因,也是我国参与标准化全球治理议程的能力源泉。

建国初期,我国的标准化国际交流主要体现为学习苏联的国家标准基础,并以此服务于新中国的社会主义工业体系建设。苏共二十大之后,中苏两党关系日益恶化并最终导致中苏同盟破裂,苏联政府撤回在华全部专家,中国学习苏联标准化的进程停滞受阻,不过这客观上也为随后中国的对外标准化交流事业打开了机遇之窗。从20世纪60年代初期开始,中国决定从西方国家引进成套技术设备和专利,并采取积极措施先后从日本、荷兰、英国、意大利、法国和联邦德国等国厂商落实引进项目,在推动科学生产力发展的同时也促进了中国对西方先进技术标准的吸收采纳。总的而言,从开国伊始直至70年代末期,新中国的国际标准化对外交流在曲折中缓慢前行,并以单向度的学习借鉴为主要特征。

改革开放催生了中国国际标准化事业的全面发展,并逐渐推动中国的标准化对外交流经历从“引进来”到“走出去”的历史变迁。1978年新中国正式加入国际标准化组织是具有里程碑意义的事件,中国与ISO开启了正常联系。双边层面,中国先后与德国、法国、英国、美国、瑞典和加拿大等国签订了合作协议,就交换标准、标准情报资料和标准化教材等问题进行磋商;地区层面,中国在80年代先后与欧共体在标准化方面开展了合作并派代表参加太平洋地区标准大会(PASC),拓展了标准的地区间联系。(31)赵全仁、黄儒虎:《标准化发展史》,中国标准出版社,1993年,第307-308页。国际标准的采用率是检验一国国际标准化发展程度的重要指标,它是指国家标准现行存量的国际标准占比。1996年之前中国的国际标准采用率一直处于10%以下的较低水平,受到经济全球化和中国加入世界贸易组织等因素的影响,至2008年中国的国际标准采用率已提升至34%。(32)陈淑梅:《完善国家标准化体系 推动更高层次开放型经济发展》,《国家治理周刊》2018年第45期,第15-16页。2018年3月,国家质检总局局长在接受媒体采访时表示,中国国家标准采用国际标准的比率已达85.47%。(33)荣启涵:《质检总局局长支树平:我国产品国际标准采标率超过80%》,新华网,2018年3月9日,http://www.xinhuanet.com/politics/2018-03/09/c_1122512394.htm.尽管中国的“走出去”战略自上世纪90年代中期就逐步形成并完善,但标准的“走出去”毕竟比单纯产品和服务的“走出去”有着更高的要求,它不仅意味着中国标准获得认可,更意味着中国标准获得实施。2015年12月,中国国务院办公厅印发了《国家标准化体系建设发展规划(2016-2020)》,正式将中国标准“走出去”作为一项具体重大工程予以落实。

(二)标准化战略实施与中国全球治理的理念形塑

对于全球治理的标准化转向而言,中国需要更为系统的全球治理战略,国家标准化战略的实施也应成为系统性全球治理战略的重要构成。

20世纪末21世纪初,国际上掀起了一股所谓的“国家标准化战略热”,不少处于比较完善的市场经济环境下的发达国家(或地区)率先从国家经济社会发展的远期视角,将标准化纳入国家(或地区)大战略层面进行规划,并逐渐形成了欧盟的“控制型”标准化战略、日本的“争夺型”标准化战略和美国的“控制-争夺型”标准化战略三种主要模式——欧盟的标准化战略并不是各成员国国家标准的简单相加,而是一种整合与融合;日本标准化发展战略旨在将加强国际标准化活动、加强产业界参加国际标准化活动的力度和建立适应国际标准化活动的技术标准体系作为战略的核心;美国凭借经济实力最大、技术能力最强的超级大国优势,在控制现有国际标准化主导权的基础上,全力争夺国际技术标准的制高点。(34)中国标准化研究院:《2008国际标准化发展研究报告》,中国标准出版社,2009年,第132-145页。发达国家的经验和做法表明,标准化是一项国家战略,也是国际竞争的有力抓手。

2016年9月,习近平主席在致第39届国际标准化组织大会的贺信中表示,“中国将积极实施标准化战略,以标准助力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。”(35)《习近平致第39届国际标准化组织大会的贺信》,新华网,2016年9月12日,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-09/12/c_1119554153.htm.中国的国家标准化战略模式可以被定义为“普惠-竞争”型,其理念基础是:“普惠”强调了中国的国家标准须接受普遍的国际规则和尊重各国法律法规,并希望赢得各方普遍支持,这也适应了标准化全球治理法治化和可预测性的内在要求;“竞争”强调了中国的国家标准具备打破欧美国家垄断国际标准话语权的可能性,中国标准具备为国际社会提供持久繁荣公共产品的技术优势,这也适应了标准化全球治理公正性和可持续性的内在要求。

(三)标准化全球治理的中国案例:标准联通“一带一路”

中国政府自2013年正式提出了“一带一路”倡议,其作为一项新型跨境区域国际多层治理合作平台已经在全球范围产生了广泛影响,然而标准化正成为阻碍“一带一路”互联互通的突出障碍。(36)中欧班列的轨道标准问题是这方面的生动写照。参见陈淑梅、沈菁芝:《标准联通“一带一路”的中欧班列实证研究》,《东南大学学报》(哲学社会科学版)2019年第5期,第45-54页。“一带一路”倡议合作的主要内容是实现互联互通,既要有基础设施的“硬联通”,也要有政策规则标准的“软联通”。深化标准化国际合作,应积极发挥标准化对“一带一路”倡议的服务支撑作用。诚如习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上强调的那样,“一带一路”建设须“加强规则和标准体系相互兼容,提供更好的营商环境和机制保障,充分释放互联互通的积极效应”。(37)《习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的开幕辞》,中国政府网,2017年5月15日,http://www.gov.cn/xinwen/2017-05/15/content_5194130.htm.

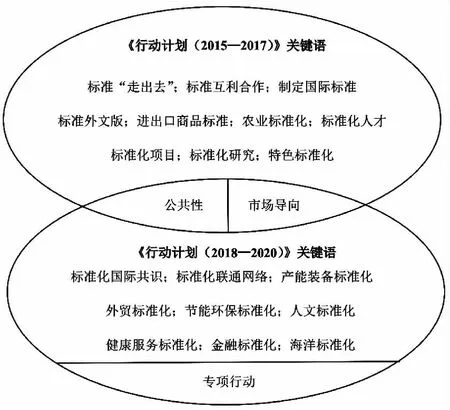

“一带一路”对接全球治理标准化的理念缘起于2015年3月国家发展改革委员会、外交部和商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件。该文件指出,共建“一带一路”是“国际合作以及全球治理新模式的积极探索”,(38)国家发展改革委员会、外交部、商务部:《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,《人民日报》2015年3月29日,第4版。“一带一路”具备与全球治理标准化转向对接的可能性。同年10月,推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布了《标准联通“一带一路”行动计划(2015-2017)》(以下简称《行动计划(2015-2017)》),具体贯彻落实“一带一路”建设的各项标准化工作任务。2017年12月《标准联通共建“一带一路”行动计划(2018-2020)》(以下简称《行动计划(2018-2020)》)正式发布。《行动计划(2018-2020)》围绕推进“一带一路”建设新阶段的总体要求和重点任务,拓展了重点任务安排和专项行动实施。

从《行动计划(2015-2017)》到《行动计划(2018-2020)》,标准联通“一带一路”更加专注于微观图式和方案细化,为“一带一路”深度对接标准化全球治理提供具体指针(见图1)。标准联通“一带一路”不仅在治理能力建设上更加夯实,而且在治理理念形塑上更加清晰。在标准制定的制度安排上,标准联通“一带一路”具有公共性特征,这可以被理解为是属性维度。它既可以指涉建设主体的公共性,也可以指涉其所承载的公共产品对象的公共性。在选择机制上,标准联通“一带一路”具有市场导向特征,这可以被理解为是模式维度。它表明标准联通“一带一路”建设关注收益且不排斥竞争,遵循市场经济规律和市场原则安排。

图1 标准联通“一带一路”图解资料来源:笔者自制

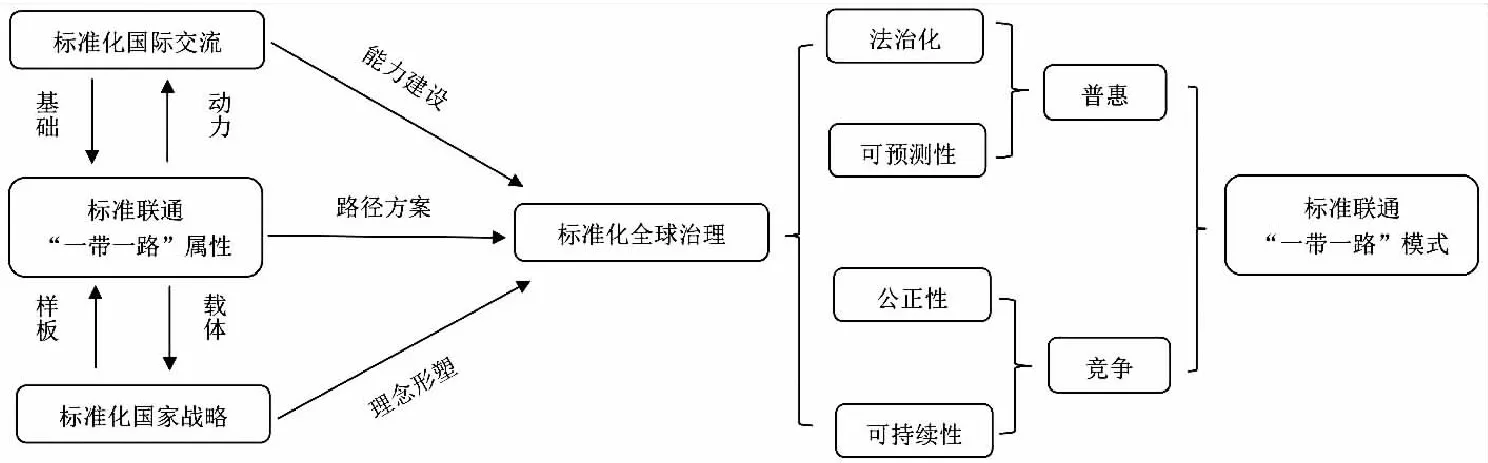

进而,我们可以从标准联通“一带一路”的属性和模式两个维度梳理它和标准化全球治理之间的关系(见图2):属性维度,标准联通“一带一路”倡议的基础是中国标准化国际交流的已有实践,同时它又为进一步推动中国的标准化国际交流提供动力。标准联通“一带一路”倡议是中国标准化国家战略的实践样板,同时它也为落实标准化国家战略提供了有效载体。标准化国际交流和标准化国家战略分别为中国参与标准化全球治理提供了能力建设与智慧贡献,而标准联通“一带一路”倡议则是中国参与标准化全球治理的现实路径方案;模式维度,标准联通“一带一路”倡议秉承了“普惠-竞争”型中国国家标准化战略模式的内在要求。普惠特征适应了标准化全球治理迈向法治化和可预测性的全球善治转型逻辑,代表性成就包括:①中国农业农村部与孟加拉国、柬埔寨、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、泰国、斯里兰卡、越南等九国农业部门联合发布了《促进“一带一路”合作 共同推动建立农药产品质量标准的合作意向声明》;②中国水利部、国家标准化管理委员会与联合国工业发展组织签署关于协同合作推进小水电国际标准的合作谅解备忘录;③中俄民机标准协调工作组共同签署中俄民机标准互认目录。(39)新华社:《第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单》,《人民日报》2019年4月28日,第5版。竞争特征适应了标准化全球治理迈向公正性和可持续性的全球善治转型逻辑。代表性成就包括:①中国铁建和中国中铁承建的首条在海外全部使用中国标准建造的现代铁路——亚吉铁路(亚的斯亚贝巴至吉布提铁路);②中医基本名词术语多语种对照国际标准的研制,有力推动了中医药在“一带一路”相关国家的传播与发展;③中国面向东盟、俄罗斯、拉美、中非及亚欧国家标准化官员举办了多期培训班并指导柬埔寨和老挝企业参照我国标准制定果蔬生产技术规程,收获了良好效果。(40)徐风:《标准联通“一带一路”取得显著成果》,《中国质量报》2017年5月16日,第1版。

图2 “一带一路”倡议对接标准化全球治理示意图资料来源:笔者自制

三、全球治理的标准化与中国的制度型开放

“一带一路”互联互通迈向高质量发展需要更高水平的对外开放,这既源于“一带一路”倡议的历史承续和内在品性,也是“一带一路”倡议政治愿景的现实载体。“一带一路”概念可溯源至古丝绸之路,历史上概念的不断演化已经使得丝绸之路“不是某一条道路或某一种交换物品的专称”,而是“古代中外政治、经济、文化交流的统称”。(41)刘进宝:《“丝绸之路”概念的形成及其在中国的传播》,《中国社会科学》2018年第11期,第202页。2019年3月,第十三届全国人民代表大会第二次会议审议通过的《政府工作报告》明确要求,“进一步拓展开放领域、优化开放布局,继续推动商品和要素流动型开放,更加注重规则等制度型开放,以高水平开放带动改革全面深化。”(42)李克强:《政府工作报告——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上》,人民出版社,2019年,第32页。制度型开放的核心是标准、政策与规则“三位一体”的机制构建,因此全球治理的标准化能否助力中国的制度型开放向全球充分释放红利,并引领中国的对外开放进程迈向新阶段是值得我们深入思考和研究的问题。

(一)中国的对外开放:基本国策与国际战略

中国的对外开放既是一项基本国策,也是一项国际战略。作为基本国策的对外开放以发展为核心,是实现国家繁荣富强的内在要求;作为国际战略的对外开放以互利共赢为核心,是全球化和全球治理的中国方案。

第一,对外开放与发展红利。中国对外开放的内生动力在于尽快摆脱国内社会发展困境,推动经济回归正轨并保持长期稳定快速增长。1978年是中国对外开放的决策之年,党的十一届三中全会吹响了改革开放的号角,邓小平成为中国对外开放的总设计师。他在1978年会见德意志联邦共和国新闻代表团的谈话中明确阐述了实行开放政策,学习世界先进科学技术的宗旨是“为了发展生产力,提高人民生活水平,是有利于我们的社会主义国家和社会主义制度”。(43)邓小平:《邓小平文选》(第二卷),人民出版社,1994年,第133页。1984年十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》明确肯定,“十一届三中全会以来,我们把对外开放作为长期的基本国策,作为加快社会主义现代化建设的战略措施,在实践中已经取得显著成效。”(44)中共中央文献研究室:《十二大以来重要文献选编》(中),中央文献出版社,2011年,第66页。中国对外开放基本国策的定位得到确立,发展为本是这项基本国策的中心。1992年邓小平“南方谈话”之后对外开放进入了全面加速推进期,至90年代中期中国的对外开放基本形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—沿江和内陆开放城市—沿边开放城市”的全方位多层次、扇面形辐射对外开放新格局。

进入21世纪后中国的对外开放继续优化调整,迈向“共同富裕论”,西部大开发、东北振兴、中部崛起三大战略有力地促进了全国协调发展。党的十八大以来,以习近平为核心的党中央纵览全局,以新的发展理念助推对外开放进入新时代。首先,中国的对外开放更加着眼于人、着力于人,“不唯地域引进人才,不求所有开发人才,不拘一格用好人才”。(45)罗旭:《“这是一块全球向往的创新之地”——习近平同外国专家座谈讲话极大鼓舞国际人才》,《光明日报》2014年5月26日,第4版。其次,中国的对外开放更加注重区域间互联互通。深入推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略对接,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。再次,中国的对外开放不断优化产业政策和开放环境的构建。加快服务业和制造业的开放进程并放宽市场准入,创造更有吸引力的投资环境和营造国际一流的营商环境。(46)习近平:《开放共创繁荣 创新引领未来——在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲》,《人民日报》2018年4月11日,第3版;习近平:《共建创新包容的开放型世界经济——在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲》,《人民日报》2018年11月6日,第3版。最后,中国的对外开放努力打造试验新高地。加快建设自由贸易试验区,不断提高自贸区发展水平,形成更多可复制可推广的制度创新成果。

对外开放使中国从“一穷二白”发展成为世界第二大经济体,在40多年的探索耕耘中收获了巨大的发展红利:一方面,对外开放兑现并释放了中国的要素红利,特别是人口红利;另一方面,对外开放培育并涵养了中国的创新红利。对外开放是促进技术创新的重要引擎,同时对外开放正引领中国从“传统增长红利时代”迈向“新增长红利时代”。(47)任保平、郭晗:《新增长红利时代我国大国发展战略的转型》,《人文杂志》2013年第9期,第30-37页。

第二,对外开放与制度收益。全球化和一个日益相互依存的世界是中国对外开放的外在推力,只有先融入国际体系才能谋求现有国际体系的转型变革,为全球治理贡献中国方案。十一届三中全会之后,中国参与国际制度和机制的面貌发生了根本变化。邓小平在1985年曾这样解释对外开放,“为什么我们制定了对外开放政策,就是为了赢得朋友,来加速我们的发展。这不单是中国自身的需要,我们不仅是从中国自身利益的角度考虑问题,也是从国际战略和维护世界和平的角度考虑问题。”(48)中共中央文献研究室:《邓小平思想年谱》,中央文献出版社,1998年,第316页。1986年第六届全国人大四次会议的报告明确指出,“中国广泛参加各种国际组织,开展积极的多边外交活动,努力增进各国在各个领域的合作。”(49)赵紫阳:《关于第七个五年计划的报告——一九八六年三月二十五日在第六届全国人民代表大会第四次会议上》,《人民日报》1986年4月14日,第1版。中国对外开放国际战略的定位得到确立,互利共赢是这项国际战略的中心效应。

2001年加入世界贸易组织(WTO)是中国对外开放进程中的一次重要转变。按照WTO所承诺的“遵守规则、开放市场”要求,中国的对外开放实现了“从政策性开放向体制性开放”的过渡,(50)卢静:《对外开放:国际经验与中国道路》,世界知识出版社,2011年,第254页。这也是如今中国制度型开放的先声和基础。党的十七大报告明确指出,“中国将始终不渝奉行互利共赢的开放战略”,(51)胡锦涛:《在美国耶鲁大学的演讲》,《人民日报》2006年4月23日,第1版;胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》,人民出版社2007年版,第48页。互利共赢正式成为引领中国对外开放国际战略的思想指针。党的十八大以来,以习近平为核心的党中央本着推动形成全面开放新格局的理念坚定不移地奉行互利共赢的开放战略。在内容上,互利共赢的对外开放涉及“投资、贸易体制改革,完善法律法规,为各国在华企业创造公平经营的法治环境,通过协商解决同相关国家的贸易争端”等;在形式上,互利共赢的对外开放将“完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系,促进沿海内陆沿边开放优势互补,形成引领国际经济合作和竞争的开放区域,培育带动区域发展的开放高地”。(52)习近平:《共同维护和发展开放型世界经济——在二十国集团领导人峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言》,《人民日报》2013年9月6日,第2版;习近平:《深化改革开放 共创美好亚太——在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲》,《人民日报》2013年10月7日,第3版。

对外开放使中国经历了由革命性、游离性国家向体系内负责任大国的身份转变,(53)秦亚青:《国家身份、战略文化和安全利益——关于中国与国际社会关系的三个假设》,《世界经济与政治》2003年第1期,第11页。并在40多年的国际互动中赢得了可观的制度收益:一方面,对外开放使得中国真正融入国际体系,分享国际制度资源的优势。对国际制度资源的开发和利用是构建国际新秩序的基础;另一方面,对外开放使得中国参与变革国际体系,分享国际制度变迁的机遇。中国的改革开放并不谋求绝对的制度变迁替代效应,而是希望通过和平且包容的路径方案为国际体系提供更有益的制度选择。

(二)标准化全球治理与新时代的中国对外开放

中国的对外开放既受惠于国际秩序的变迁也将施惠于未来国际秩序的构建,这体现了建构主义理论中“施动者-结构”的辩证关系。2018年12月的中央经济工作会议之后,中国正式开启了制度型对外开放新布局。制度型开放以规则为核心,对于一个日益基于规则的国际秩序而言,中国制度型开放的成功离不开与现有国际规则的对标和衔接。标准化全球治理对中国的制度型开放具有重要的方法论意义:从过程意义来看,标准化全球治理中的多元互动和良性博弈特征有助于中国的制度型开放尽快完成“建制”和“改制”任务,以更高水平姿态实现规则层面的国际接轨;从结果意义来看,标准化全球治理迈向全球善治的转型需要更加优化的国际标准体系,而国际标准的日臻完善离不开体系成员尤其是新兴经济体“摸着石头过河”的探索,这也激励着中国的“创制”努力。

新时代中国的对外开放决不是独善其身之策,中国的对外开放将以“一带一路”建设为重点,以构建人类命运共同体为最高目标。中国自2013年周边外交工作座谈会后拟定了更加奋发有为的外交战略,突出对外开放的国际道义和全球效应,争取实现以更高水平开放同世界更加良性互动:一方面,中国的对外开放凸显了服务全球发展议程的目标——努力推进“一带一路”倡议与联合国2030年可持续发展议程和可持续发展目标的有效对接;另一方面,中国的对外开放凸显了服务全球机制革新的要求——推动亚洲基础设施投资银行等新机制成为重塑国际秩序的有力抓手。标准化全球治理既反映了全球治理体系变革与新兴市场国家的利益诉求,又在凝聚共识、通力合作建立国际机制、遵守国际规则和追求国际正义方面弥补了治理碎片化的不足,就中国对外开放的国家效应与全球效应链接来说可谓一剂良方。

结束语

罗西瑙在《没有政府的治理》一书中认为世界正同时走向一体化和碎片化,两种趋势相互作用:一体化唤醒自主和独立,碎片化渴望集中和凝聚。(57)James N.Rosenau,“Citizenship In A Changing Global Order,”in James N.Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, (eds.),Governance Without Government: Order And Change In World Politics(Cambridge:Cambridge University Press, 1992), p. 281.就当代全球治理的范式演进而言,其更易被碎片化趋势所裹挟,诱发全球治理的“效用赤字”。标准化全球治理试图在一个权力流散和利益多元的世界中挖掘基于全球善治的标准治理文本,把全球治理中的绩效“找回来”,弥合分化型世界所造成的“治理鸿沟”。

2008年的国际金融危机将新兴经济体推向了全球治理前台,二十国集团峰会机制开启了全球治理改革的先河,但操作层面的有关变革全球治理路径和模式的选择仍处于不断探索阶段。标准化治理是全球治理走向善治革新的政治引擎,它适应了国际体系中权力转移和权力流散的变化,并以包容性发展目标和规范性发展议程为国际对话机制;标准化治理强调实践层面的“单元-结构”互动关系,助力国家治理现代化和全球治理善治转型的有效衔接,并可有机融入国家大战略的宏观布局。标准化,从古老的农耕文明中走来,将在新的全球化历史浪潮中焕发生机。

作为二十国集团新兴经济体的重要成员和负责任的全球性大国,中国需要在全球治理新格局中发挥建设性引领作用。中国政府秉持共商共建共享的全球治理观,致力于通过“一带一路”建设参与和实践新型全球治理。规则导向的制度型开放是中国适应全球化形势的必然选择和引领新一轮全球化发展的使命担当,同时将为中国推进“一带一路”倡议和全球秩序革新提供有力的环境支撑。面对逆全球化思潮不断涌动和国际政治中日益凸显的不确定性,标准化全球治理不啻为新“文明标准”的重要构成,合力重塑国际关系中的身份边界和规范价值。标准化全球治理将是中国在“百年未有之大变局”时代实现稳中求进的有效方略,也是中国在新一轮战略机遇期中内外联动实现高质量发展的路径保障。