地方综合大学体育专业产学研合作发展模式研究

辛琪

摘要:在“一带一路”带动下,我国体育产业迎来了快速发展阶段,为支持体育产业发展,地方高校应当坚持产学研模式,培养更多创新应用型人才。基于此,本文主要以地方综合大学体育专业产学研合作需求切入,分析现有体育专业产学研合作的现状与不足之处,并以此为基础,结合社会发展需求对地方高校体育专业产学研发展提出建议,从而培养更多高素质人才。

关键词:地方综合大学;体育专业;产学研合作;发展

中图分类号:G642 文献标识码:A

前言:

高校既传承理论知识,探究新型理论,又研发新技术,为新经济产业提供支撑。科学研究、发展理论传承、技术实践是合作教育下人才培养新形式,同样也是经济体制下产业发展对教育的内在需求及必然发展趋势[1]。经济市场中,对体育人才需求明显呈现上升趋势,地方综合类大学应当跟上时代发展的步伐,把握机遇提高自身专业能力,深入发展产学研模式,培养出与社会要求相符的实用型人才。

一、地方综合大学体育专业产学研合作需求

1.外部推动

现阶段,我国经济转型、产业结构调整、消费升级对带动就业、扩大内需提出更多要求。在中美贸易战背景下,体育产业不仅可为国民经济增长提供新空间,还能借助体育产业此种覆盖全社会的服务业,带动就业增长。体育本身发展已经进入新阶段,一方面为国家层面,体育可在奥运会国际赛事舞台上,为国争光;另一方面则是为全民健身铺设路径,组织群众实施体育活动,均可代表体育发展已经迈入新阶段[2]。其主要包含四个子系统,即大众体育、体育产业、竞技体育、体育文化,借助体育产业发展可推动我国社会、文化、经济、政治等方面的发展,而此方面的发展,离不开体育人才的支持,对体育人才培养也提出了相应要求。

另外,则是国家政策支持,为了推动高校改革,培养更多应用型人才,我国相继颁布于产学研相关的政策,最早在1996年《中华人民共和国科技转化法》,将产学研合作归入到法制轨道中。最近颁布的《关于加快发展体育产业的指导意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》《教育部关于办好开放大学的意见》等,财政部、教育部、发改委等联合相继出台教育改革文件,从多方面鼓励各大高校实施产学研合作,以为体育产业发展提供人才,满足现有社会要求。

2.内部需求

产学研合作对于高校发展同样具有促进作用,主要体现在以下几方面:(1)提高教师专业素养。高校在开展体育教学时,教师团队的实践水平及理论基础可直接影响教学质量,提高教师素质,建设专业化教师团队,对高校发展意义重大。而产学研合作模式,可为教师提供实践环境,让其在实践中复习专业知识,积累教学经验,掌握先进、创新的体育教学,跟上时代发展,提高学生专业能力;(2)提高学生实践能力[3]。学生在产学研模式下参与实践活动,可有效通过实践验证理论知识,还能培养学生创新能力、探索能力及动手能力。产学研教学明确提出学生实践能力、理论知识、素质培养重要性,为学生创建良好平台,让其在学校就能接触社会,提前熟悉自身工作流程,对学生全面发展具有促进作用;(3)合理分配资源。高校作为知识经济发源地,日益凸显出高校社会服务效能,体育专业或与其他专业相结合,实现技术创新,能够为社会文化及经济发展提供服务。并且,高校体育专业拥有大量体育场馆、人力资源、体育设备器材等设施,借助产学研合作平台,可提高此资源利用率,推动地方体育发展,为全民建设提供自身力量。

二、地方综合大学体育专业产学研合作现状及问题

1.现状

体育产业发展需要有懂体育、知体育人才推动,此方面体育院校应加强推广。近几年,地方体育局对体育产业和高校体育专业合作十分重视,推动职业培训工作发展。在2007年,国家体育总局发布324文件,依据文件精神,各地机关单位鼓励体育院校开展职业培训基地,如扬州大学、华东师范大学等,绝大部分体育院校均积极建设体育基地,成为体育行业职业培训试点单位。这为高校赋予了新职能,在体育院校与体育产业合作之间架起了一座桥梁。并且,各省体育管理机构先后展开宣讲与鉴定活动,全面强化大学生体育专业技能,提高学生学习积极性,为体育专业学生毕业工作创造条件。

为了更好利用高校资源,让其参与到政府管理工作之中,增加了对体育科研的投入。自新世纪后,体育专业课题数量随之增加,体育经济也纳入到项目内容之中。同时,2009年后,更多体育专业师生参与到地方活动之中,可深入了解体育产业发展下人才需求。如,聘请体育学生专业表演、选拔体育学生组成志愿团等。另外,体育院校也参与到体育商业活动之中,涉足体育经济行业,与校外体育产业建立了合作关系。尽管对学生过度参与商业活动并不鼓励,但学生在实践中有效提高自身综合素养,为走向社会奠定良好基础。高校和企业合作建立实习基地,此种校企合作、体教结合方式下,组建更多高水平体育运动队,发展了更多人才。

以体育专业教育方面来看,体育专业受到高度重视,各高校纷纷设立旅游体育、休闲体育、表演体育等专业,甚至为其成立社会学习,将体育指导与休闲体育培养人才分为两条线路,教育理念也逐渐转向“复合型”人才,整体体育专业教育功能已经产生了改变。

2.问题

2.1体育组织与高校沟通不畅

现阶段,我国高校体育专业与企业之间合作仍然为初级阶段,并未形成独特体系。在社会经营活动之中,体育专业资源参与度不足,高校与体育产业之间信息沟通较少,导致无法充分发挥体育专业资源优势。另外,高校也并未了解商业体育运动对人才的需求。以安徽省为例,第一、二体育产业发展论坛自2008年后相继在安徽省政府主導下招考,确立体育产业方向,但会议中无高校体育院系参加,而后续论坛发展有体育院系参与,但也仅是承办院系参与其中,其他院系参与较少[4]。并且,地方政府大型体育赛事举办中,也极少联系高校体育专业,两者之间缺少互动,其更加注重对当地环境、经济、媒体关注度、形象等方面影响,而在体育推广、体育教育、群众参与并不过多关注。

2.2高校体育专业规划急需完善

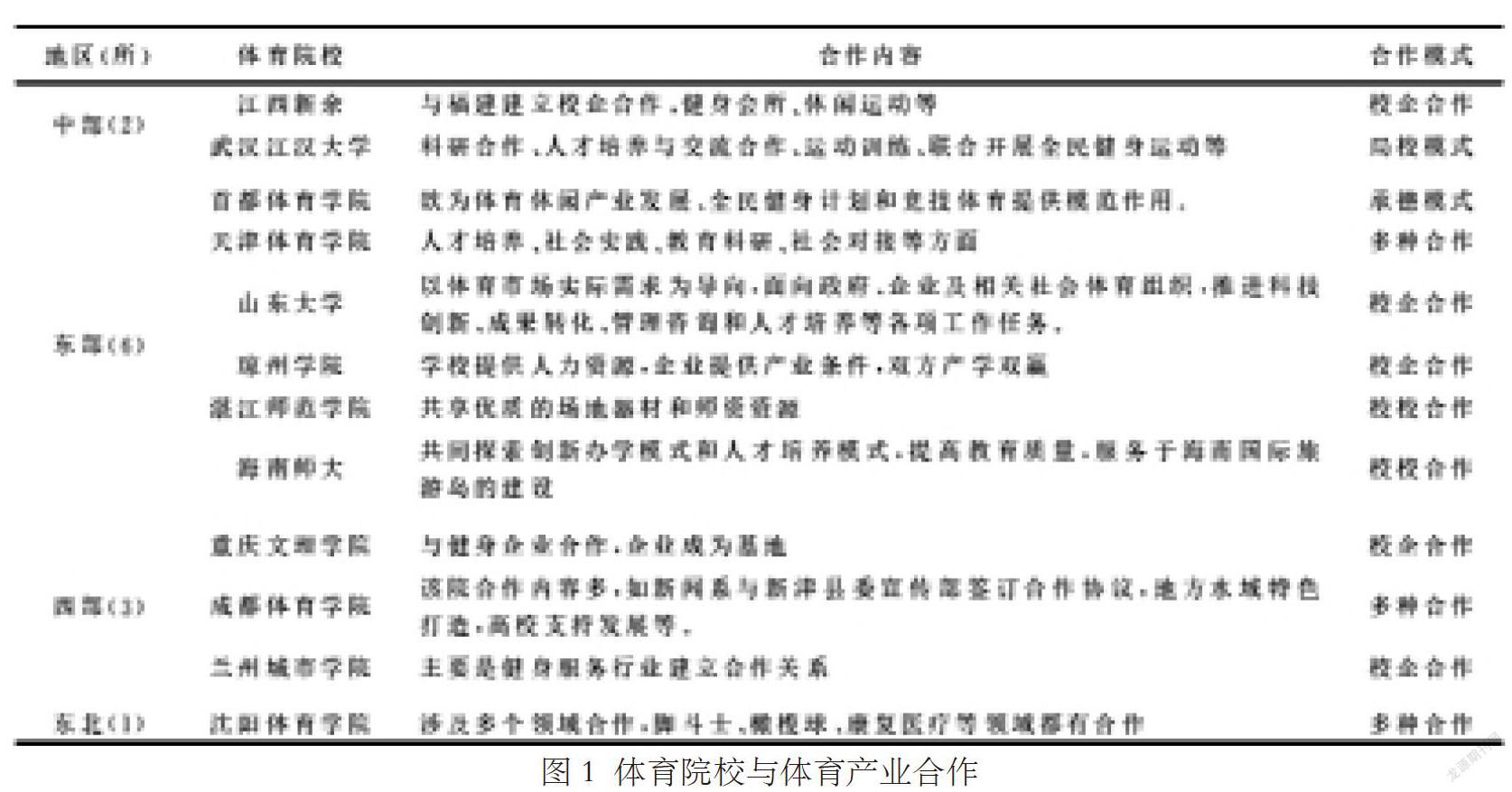

高校的体育专业作为体育产业人才培养的主阵地,政府应当对其进行扶持,制定科学规划方案。但以体育院校与社会体育产业合作发展数量而言(见图1),西部地区3所、中部地区2所、北部地区1所、东部6所,总数量较少,且分布不均,整体为东强中西弱的情况。而在合作内容方面,尽管有较多体育主体产业合作,但多数为健身合作,少量体育制造合作。合作模式更多为实习基地建设,部分学校实施“产学研”发展模式。政府推动或参与建设合作数量较少,山东大学和体育服务、体育用品合作、武汉江汉大学局校模式等均能在政府推动下促成,获得收获巨大,拥有较高影响力,但此种合作较少。并且,高校體育专业方向普遍与体育产业发展脱轨,专业设置较为单一,缺少体育产业教师资源。

2.3 实验室层次不足

在国外体育产业发展中,大部分高校均开设有关体育产业专业,此类院校通常建立体育专业实验室,以让学生从事体育专业人才进行科学研究、实践、项目策划等。而我国尽管也开设类似实验室,通过配套设施完善以加强产学研合作,但工作推进广度与深度方面参差不齐,体育产业实验室院校比例较低,实验室各项设施配置不全,仅停留在简单器材、沙盘模拟方面,整体水平无法满足现有学生教学需求。

三、地方综合大学体育专业产学研合作发展模式建议

1.创建交流平台

我国各地区均应当进行体育产业发展战略规划,积极鼓励高校体育专业人才参与到体育发展之中,让广大师生了解地方体育产业发展现状及前景。而在面对发展中不利因素时,则需要以政府为主导,引领师生协商解决此问题,政府应当构建交流平台,争取各高校中体育专业师生意见,鼓励地方体育师生参与其中。首先,邀请体育专业师生,让其为体育产业发展提出建议[5];其次,在当地体育网站中,公布现有体育产业发展动向,体育网站内部也需构建友情链接,以便交流沟通;最后,以巡回宣讲方式到各地方大学体育院系宣传。

2.合理规划体育院系

我国教育重要目标是为社会主义现代化建设所服务。地方若想快速发展体育产业,则应当先进行体育教育事业发展,社会体育需求时不同社会阶层、生活水平对体育发展价值的反映。所以,政府应当为体育专业发展提供帮扶与指导,为其注入新的发展活力。如,可与当地体育产业、体育事业、学校体育专业相结合,对其结合发展存在的矛盾提出解决方案。而对于高校中较为弱势的体育专业及院校进行帮扶,开展新专业,培育与地区需求相符的人才。高校也应当承担自身的使命,准确把握时代发展下对体育人才的需求,对体育培养方向进行调整,如体育经营、体育表演、体育休闲等,为社会及时输出有用人才。高校应以科学专业发展思路、敏锐观察力将自身办学水平提高。因此,政府需要组织高校举办相应体育活动,与社会体育组织相联系,让体育专业能够为地方及社会经济发展提供服务。

3.创新课程建设

产学研模式易出现形式化倾向,为此,应当从课程与教学改革出发,让专业建设与体育产业相对接,以培养更多人才。

(1)划分课程模块。体育产业经营管理专业在建设课程中,应以核心课程模块为主,如南京体育经济管理专业,专业性课程包含体育营销、企业战略管理、商务探班、场馆服务产品测算、体育赛事市场推广、体育赞助实务、体育设施经营与管理、体育经纪人等,依据不同体育产业领域,聚集类似课程,体育经济管理专业可构成四大模块,即体育场馆运营、体育赛事赞助、体育商业策划、体育赛事开发,以上述专业为核心设计课程,可让学生快速理解相似知识点,在短时间中强化学生某个方向体育产业专业技能。

(2)转变授课方式。教师尽管对学生一再强调理论知识是科学研发的基础,但部分学生仍然会认为理论知识难以理解,缺少学习积极性。因此,教师应当鼓励学生可通过业余时间参与产学研项目之中,专业教师负责指导,以尽快实现理论与实践的结合。

4.共建实验室

(1)明确实验室特色

体育专业培养人才重点在于其创新能力及专业技能,打造出高级应用型人才。因此,在建立产学研实验室中,其目的是为学生转化理论知识提供平台,顺应体育产业发展趋势。因此,与工科实验室不同,体育专业实验室应当根据体育市场需求,打造以校内仿真、综合实验、校内创新为主的实验室。

(2)培训学生技能

高校可利用大数据技术开发仿真实验项目,培养学生体育产业信息化处理能力,结合国内外成熟市场营销思路,通过平台与软件,如电子沙盘、ERP软件等,为学生构建虚拟场景,让其能够在其中演练自身所学技能与知识,充分体验到自身专业的应用全过程。

5.推动产学研模式

现阶段,政府已经在发展中已经实现社会化公共管理,是政府公共事务管理重要发展方向。在此过程中,政府管理应当鼓励非政府组织,让其积极参加社会体育事务,可有效推动体育产业发展。并且,我国各地区均大力推广产学研模式,主要是借助体育产业、高校体育专业、体育组织这三方面展开合作,建立协作与帮扶关系,以实现三方的互利共赢。因此,应当进一步加强高校体育专业与企业之间的合作,构建多重合作渠道,引进企业之中与体育经营、体育赛事等相关的人才,为学生进行讲学,并根据企业需求,制定人才培养方向,而学生也可进入到企业之中实习,通过两者合作,实现信息共享,创建交流论坛,以为其他体育组织合作交流提供平台。最后,社会组织参与到现有体育管理之中,可有效减少体育行政部门工作压力,划分具体工作让体育组织实施,有效转化体育大学科技资源,开拓更多体育市场,促进地方经济实现可持续发展。

总结:总之,我国经济正在上升期,且随着“一带一路”战略不断深入,对于体育人才需求愈发迫切,地方综合大学在此情况下,应当根据自身情况,创建交流平台、规划体育院系、创新课程建设、共建实验室、推动产学研发展,从而培养出更多与社会需求相符的人才,推动体育产业实现进一步发展。

参考文献:

[1]张振宇.高校体育专业“产、学、研”一体化模式研究——以岭南师范学院潜水专业为例[J].体育世界(学术版),2019(09):61-62+66.

[2]叶明志,朱怀远,项亚光,金庆凯.体育院校与体育产业协同发展现状及思考[J].皖西学院学报,2019,35(02):127-132.

[3]王清远,唐毅谦,叶安胜,刘晓.“区域应用、开放协同、校城融合”三位一体高素质人才培养体系的构建与实践[J].中国大学教学,2019(04):42-45.

[4]刘宪杰,田春艳,高胜哲,杨雅新,于旭荣,王荦.地方院校应用型人才培养实践教学体系构建——以大连海洋大学为例[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2019,21(01):81-85.

[5]田丽.产学研背景下地方本科院校“应用型”体育人才的培养模式研究[J].兰州文理学院学报(自然科学版),2018,32(05):104-107.