产学研合作中隐性知识流的动力学分析

伍晓飞

摘要:产学研合作是促进科技创新的重要手段,也是实现科技经济共同发展的关键途径。产学研合作是一种以知识共享为动力的跨组织现象,知识流动是产学研合作的关键环节,知识流动的效果会对组织竞争力产生极大影响。因此,对产学研合作中的隐性知识流的动力学分析具有重要意义。

关键词:产学研合作;隐性知识流;动力学

中图分类号:G30

随着社会经济的发展,知识的重要性越来越突出,知识在组织中的作用也越来越重要。隐性知识是知识的重要构成部分,研究隐性知识有利于推动社会经济的进步。但是过去人们一直致力于显性知识的研究,忽视了隐性知识,因此应该加强对隐性知识的研究。产学研合作的发展导向是市场实际需求、主要内容是实现科学技术成果的产业化、主要目标是促进社会经济和科学技术的发展。知识流动在产学研合作中发挥着重要作用,应该对产学研合作中隐性知识流的动力学进行深入研究,从而提高产学研合作水平。

一、相关概念

1.1产学研合作

产学研合作指的是科研院校、高校以及企业三方之间的合作,根本目的是促进技术和生产要素的结合【1】。教育、经济以及科技之间是相互影响、相互促进的关系,需要实现教育、经济以及科技的一体化发展。产学研合作当中的产指的是产业界当中的企业;研指的是进行各种技术研究的科研机构;学指的是学术界。产学研合作的形式有很多,比如校企联合即高校和企业共同进行科技研究和人才培养;共同建立研究机构;共同建立科技产业园。产学研合作的模式也很多,按照合作主体的关系可将产学研合作模式分为校内产学研合作模式、中介协调型合作模式、双向联合体合作模式以及多项联合体合作模式。(1)校内产学研合作模式的主体是高校,即高校为了实现教学和科研的共同进步,利用自身资源建设教学实习基地,这样可以促进高校融入市场,加强高校与社会的联系,也可以实现教学、科研以及产业的一体化发展【2】。(2)中介协调型合作模式指的是以中介机构为合作纽带的模式,能够有效化解合作主体的分歧,促进信息交流。常见的中介机构有高效产业推广服务中心、政府生产力促进中心、科技成果传播机构等。这种合作模式具有信息传播形式多样、合作主体风险低等特点。(3)双向联合体合作模式指的是校企合作的一种模式。高校以培养人才为己任,所以高校不是特别了解生产与经营,市场开发能力比较弱。所以高校可以和企业相结合,这样可以为企业提供人才,促进企业的产品开发,也可以将高校的科研成果输入到市场当中,实现高校与企业的双赢。迅速直接、优势互补是双向联合体合作模式的主要特点,但是高校和企业之间在观念、利益、沟通等各方面都存在分歧,所以合作的成功率比较低。(4)多向联合体合作模式是企业、高校以及投资方共同合作的一种模式,可以有效降低风险,增加收益。

1.2隐性知识流

知识包含很多,若根据能够清晰表达和有效转移这一标准划分的话可將知识分为显性知识和隐性知识这两种类型。显性知识又被称为编码知识、外显知识,指的是人们可以通过书籍资料、媒体、软件等各种方式获取到的知识。而隐性知识这一概念是1958年迈克尔·波兰尼提出来的,波兰尼认为隐性知识是我们知道但是无法表述的知识。隐性知识具有默会性、个体性、非理性、情境性、文化性、相对性、偶然性与随意性、稳定性以及整体性等特点。默会性指的是无法通过言语、文字、图片表达出来,这是隐性知识的根本特性;个体性指的是隐性知识存在于每个人的头脑当中,且不能传递,所以属于个体;人们能够通过推理获得显性知识,但是人们不能通过推理获取隐性知识,只能通过感官或者是知觉获取,所以隐性知识具有非理性的特征;隐性知识存在于一定的情境当中,所以具有情境性;隐性知识具有较强的文化特征,包括了自然、社会以及人文知识体系,因此具有文化性;隐性知识很难捕捉到,所以具有偶然性和随意性;在一定条件下隐性知识可以转化为显性知识,同时一个人的隐性知识可能是他人的显性知识,所以具有相对性;隐性知识不会随意发生改变,且非常完整,所以具有稳定性和整体性【3】。隐性知识流指的就是隐性知识的流动。

1.3主要研究内容

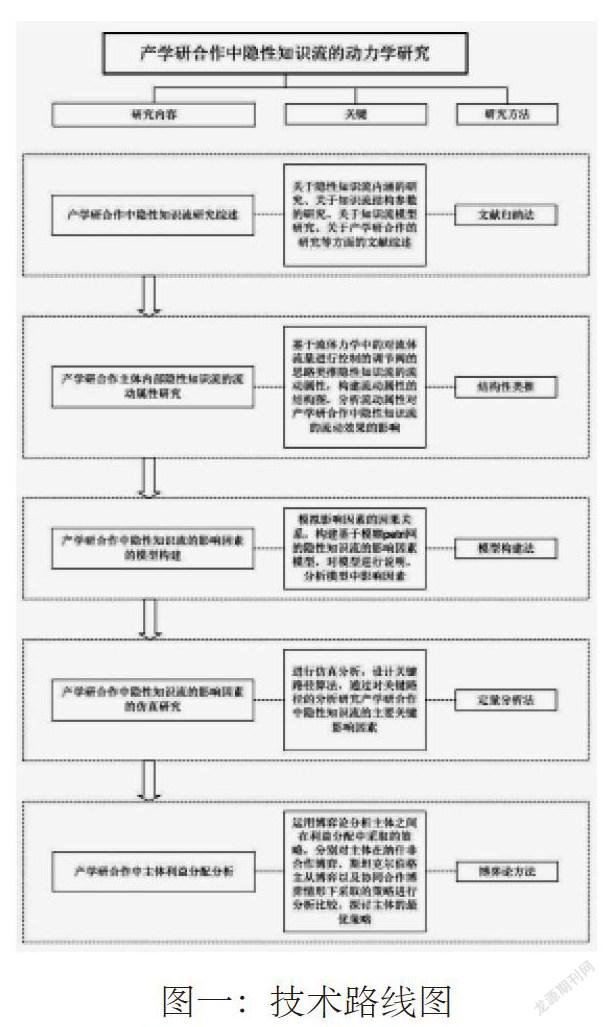

本文主要研究影响产研学合作主体内部的隐性知识流的因素、隐性知识流的模型、隐性知识流的仿真情况。本文将采用结构性推理等方法开展研究,具体的技术路线如图一所示。

二、关于产学研合作中隐性知识流的研究浅析

知识是可以流动的,可以在各主体之间传递,知识流动是产学研合作的关键环节,当前国内以及国外都开展了相关研究。

2.1知识流的相关研究

目前,关于知识流的研究主要有以下几个方面。(1)关于隐性知识流的内涵的探究:国外的学者对隐性知识流的内涵提出了不同的见解。比如说,美国学者Verna Allee(维纳·艾莉)将知识比作大海当中的岛屿,其中隐性知识就是埋藏在海面下的知识。日本教授野中郁次郎认为隐性知识就是无法用言语等形式表达出来的知识,比如经验、技巧等,同时他还提出了SECI模型,这一模型认为知识的转化包括社会化、外部化、整合化以及内在化这四个不同的阶段【4】。国内也有许多学者对这一方面的内容进行了深刻研究,比如赵士英等人提出了和野中郁次郎相似的观点,即个性化的且难以形式化的知识就是隐性知识。(2)关于知识流结构参数的探究:每一个学者关于知识流结构参数的探究结果都不尽相同,一些学者创建了知识流的基本框架、一些学者研究了知识流动的机制。(3)关于知识流动力学模型的探究:一些学者提出了动态的知识流动模型,一些学者提出了知识流动的动态扩展模型。

2.2隐性知识转移的相关研究

转移和共享是知识流动的两种形式,只有完成了这两个过程才能够实现知识的价值,所以一些学者对此进行了研究。国外某些学者提出了知识转移这一概念,之后一些学者对此进行了研究,认为知识转移是两个组织互相影响的过程,同时我国一些学者构建出了推动隐性知识共享的激励机制。

2.3产学研合作过程中的知识流动的相关研究

国内外学者提出的产学研合作的定义较为相似,都认为企业、高校以研究机构共同合作就是产学研合作。部分学者认为产学研合作过程中的技术转移就是知识转移,并建立了以知识流为基础的产学研合作模型。

三、产学研合作中隐性知识流的流动属性简析

3.1知识流的流体性

从实际情况来看,很多人都更注重显性知识的研究,没有对隐性知识进行深入研究,但其实隐性知识极为重要,具有较高的现实意义。流动是知识的价值所在,只有不断流动才能够促进知识的传播、提高知识的价值,知识流动涉及到很多主体。知识流就是知识的流动过程,在这个过程中可以共享知识、创新知识,从某个角度来说可以将知识流简单理解为水的流动过程。

3.2以流量调节阀为基础的高校隐性知识流的流动属性

3.21流量调节阀概述

流量调节阀就是一种控制装置,可以改变流量,根据相关定律可将流体流量调节阀的公式定义为,p1和p2分别指调节阀前的压强和调节阀后的压强,g指的是重力加速度,P指的是流体的密度,w指的是流体的平均速度,false指调节阀的阻力系数。而w=Q/A,A指的是阀口通流的面积,Q指流量【5】。

3.22知识流参数的结构性类推

可以将知识流当作液体的流动,所以可以根据常规流体的相关参数类推出知识流的相关属性参数,具体如表一所示。(见表一)

根据表一可以看出,流动面积就是知识流的流动范围、流体的阻力就是知识的粘性,且相关学者研究发现知识流的流量和知识节点的学习能力呈正相关,根据上述公式可以得出隐性知识流的流量公式为(Q指的是隐性知识流的流量;S指知识节点学习能力;A指隐性知识的流动范围;指知识粘性;P指知识固有属性;△p指知识势位差),根据公式可知隐性知识流的流量和学习能力、流动范围等因素都有关系【6】。相关学者根据相关模型构建了隐性知识流的结构图,如图二所示。

3.23高校隐性知识流的流动属性

企业、高校以及科研机构是产学研合作的主体,本文将简要分析高校内部当中的隐性知识流的流动属性。高校是人才培养基地,是知识来源,在社会发展中发挥着重要作用。高校当中含有非常多的隐性知识,主要可分为个体隐性知识和组织隐性知识这两种类型。高校需要不断增强隐性知识流的实效性,从而增强竞争力。高校隐性知识流的流动属性主要包括知识节点、学习能力、知识属性、知识粘性、知识势差以及知识流动范围。(1)知识节点:顾名思义,知识节点指的就是知识流的起点和终点,每一个知识节点的作用都较为复杂,可同时充当知识流的源节点和目标节点。知识节点是知识流的传递载体,学生、教师等人都是知识节点,能够促进隐性知识的传递和共享。(2)学习能力:学习能力指知识表达和知识吸收的能力。隐性知识难以形象具体化,所以知识节点需要花费更多的时间传递隐性知识,让他人理解隐性知识。同时,知识节点还应该不断吸收更多的知识,将这些知识转化为自身的知识,并根据这些知识创造新知,从而提高知识流动的质量。(3)知识属性:隐性知识自身具有情境性、默会性等属性,这些属性不会发生改变,但是这些属性会对隐性知识流的流动质量产生直接影响。高校当中的隐性知识包括学生、教师等主体所拥有的经验、技能、技巧等。(4)知识粘性:简单来说,知识粘性就是知识转移的难度,知识属性、知识节点等因素都会影响到知识粘性。若高校的文化氛围较为浓厚、激励机制较为完善的话,隐性知识的传递难度就比较小,隐性知识流的流动效果就比较好。(5)知识势差:知识位势指的是在某一时刻知识节点所拥有的知识量。知识量不仅包括知识的数量,还包括知识的质量和结构。每一个学生和教师的知识掌握情况都不同、文化水平也不同,所以知识节点的知识位势不同,就会影响到知识流的流动【7】。比如说,一些教师掌握住了比较深奥的知识,并教予学生,但是学生无法理解,这样就无法继续传递知识。(6)知识流动范围:知识的流动情况决定着知识流的价值,知识流的流动范围越大,知识流的价值就越高。在高校当中,教师与教师、教师与学生、学生与学生之间都可以传递知识,有利于提高隐性知识流的流动质量。

四、产学研合作中隐性知识流的建模

4.1模糊Petri网概念

这一概念是由德國科学家提出来的,利用Petri网不仅可以描绘系统结构,还可以刻画系统的动态变化,应用范围非常广泛,因此可以利用模糊Petri网构建产学研合作中隐性知识流的模型。

4.2影响产学研合作中隐性知识流的因素

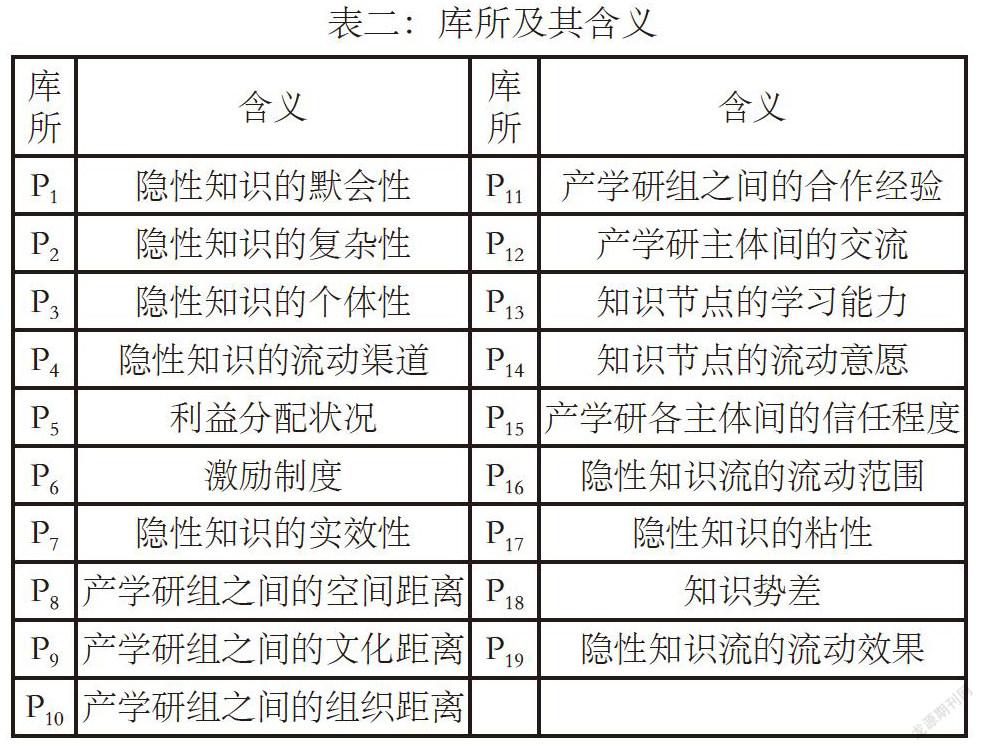

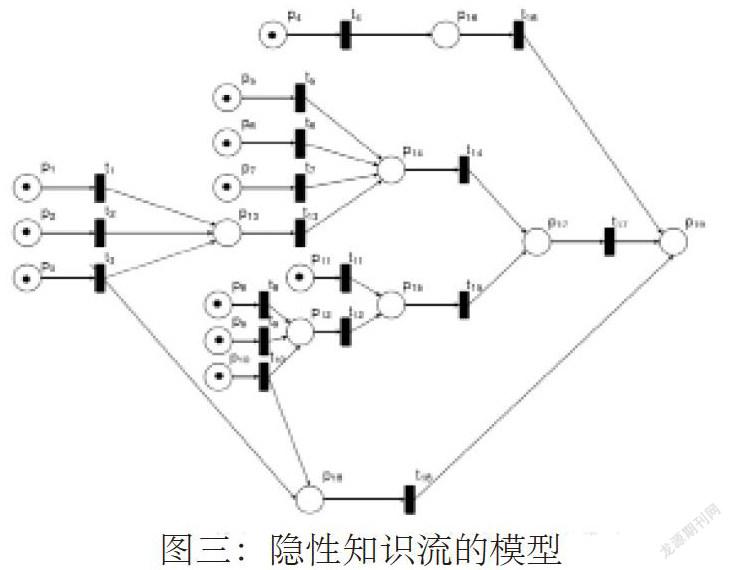

产学研合作是一种非常有效的合作方式,不仅能够充分发挥人才的作用,还可以将科研成果转化为生产力,促进科学技术和经济的发展。产研学合作中隐性知识流的影响因素非常多,比如知识节点的特性、隐性知识的特性、流动的情境特性以及各主体之间的关系特性。根据这些影响因素,可以构建隐性知识流的模型,如图三所示【8】。

其中Pn代表的都是库所,每一库所代表的含义都不同,具体如表二所示。(见表二)

经过分析发现,利益分配制度是隐性知识流流动效果的最大影响因素,如果利益分配不合理就会影响到隐性知识流的流动效果。

结语:

本文对产学研合作主体隐性知识流的流动属性进行了简要分析,并利用流量调节阀的相关公式构建了隐性知识流的流动属性图,明确了流动属性的影响,还构建了隐性知识流的模型,发现利益分配会影响到隐性知识流的流动效果,但本文还存在很多不足,将继续对相关问题进行深入研究。

参考文献:

[1]赵修文,姜雅玫,刘显红.团队成员之间隐性知识共享的微分动力学模型研究[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2018(2):85-91.

[2]祝琴,贾晓菁,周小刚.创新研究系统隐性知识生成转化反馈环特性仿真分析[J].系统工程理论与实践,2015(07):186-203.

[3]王培林[1],周燕[1].对产学研隐性知识转移中的知识破损的理性思考[J].情报理论与实践,2015,38(2):39-43.

[4]胡刃锋,应艳.产学研协同创新隐性知识共享机理分析[J].前沿,2016(2):80-84,共5页.

[5]胡刃锋,刘国亮,杨楠.云平台环境下产学研隐性知识共享协同机制研究[J].情报科学,2015(4):53-58.

[6]胡刃锋,应艳.产学研协同创新隐性知识共享影响因素研究综述[J].价值工程,2015(34):237-238.