“20+20”课堂教学模式下“课堂展示”方法的实践与反思

肖荣

摘要:本文根据“20+20”课堂教学模式下“课堂展示”的要求,在具体的课堂教学实践基础上,探索如何通过设置适切的探究问题、创设问题情境等手段提高课堂的有效性,探索如何运用口头展示、投影展示等增强学生在课堂中的学习主动性。本文还对“课堂展示”方法的运用进行了简单总结与反思并提出了对应的改进策略。

关键词:“20+20”课堂教学模式;课堂展示;问题探究;实践;反思

建构主义提倡在教师指导下的、以学习者为中心的学习,也就是说,既强调学习者的认知主体作用,又不忽视教师的指导作用,教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者。学生是信息加工的主体、是意义的主动建构者,而不是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象。

一、“20+20”课堂教学模式下的“课堂展示”

“20+20”课堂教学模式的基本含义,即课堂40分钟内,一个“20”为教师讲解、指导等的累加时间;另一个“20”为学生自主学习、探究、展示等的累加时间。“20+20”課堂教学模式正是在建构主义理念指导下形成和发展起来的,该模式既能充分发挥学生的主体地位,又能体现教师的主导作用。

课堂展示是“20+20”课堂教学模式中学生“20”分钟的组成部分,是学生主体地位的充分体现。课堂展示可以激发学生的学习主动性、积极性,真正把学习的权利还给学生。通过展示,学生可以质疑表达、交流分享、问题探究、互动对话等增强学习动力与活跃课堂学习氛围。学生通过互动学习,就可以学会与他人合作,能与他人交流思维的过程和结果,初步形成评价和反思的意识。课堂展示通过师生对话、生生对话等,还有助于营造一种宽松、和谐、平等的课堂氛围。

二、课堂展示的具体实践

本文以高中历史《古代中国的发明和发现》一轮复习课为例,谈谈“20+20”课堂教学模式下“课堂展示”方法的实践与反思。

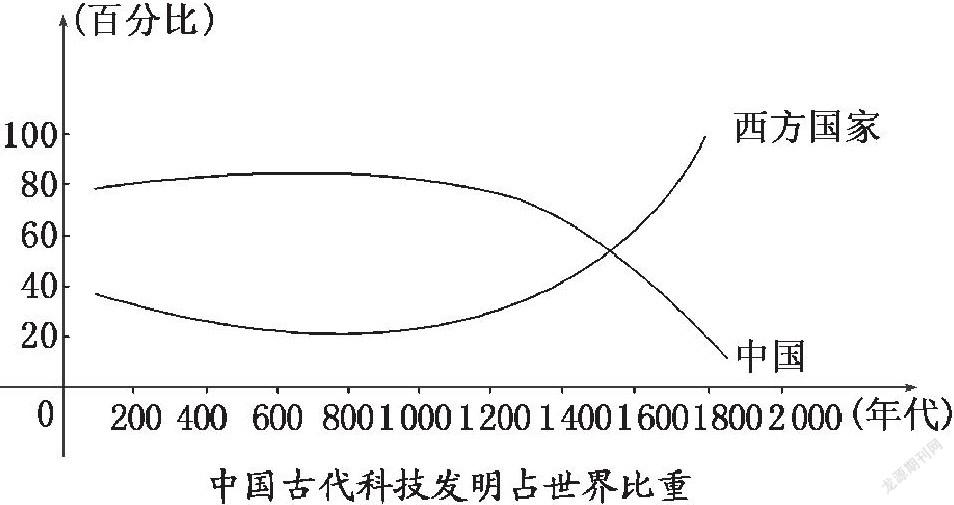

本节课在完成基础知识的梳理后,重点探讨了中国古代科技在16世纪前后变化的情况及原因。在探究此问题之前,我首先创设了情境,引入“李约瑟之谜”,激发学生的求知欲望。李约瑟是英国著名的中国科技史学家、中国科学院外籍院士、生物化学家,他在剑桥大学先后获得学士、博士学位,其名著《中国科学技术史》于1954年在剑桥出版,他在序言中提到:中国在15世纪之前在科技和经济多个方面都超越西欧,为何之后的发展却趋于停滞,不仅裹足不前反而有所下滑,以致被后起之秀的列强纳为半殖民地呢?他提出:16世纪后西方的科技革命为什么没有发生在东方的中国?这就是著名的李约瑟难题,也可以叫作李约瑟之谜。然后通过PPT呈现以下形象化的图表:

最后,抛出探究问题1:16世纪前中国科技长期领先世界的原因是什么?

学生自主探究、小组合作讨论后,形成书面的答案。接着,我按照课堂回答问题的序号(学号顺序),投影展示1-2个学生的结论。学生展示出的答案有:中国古代农业、手工业的繁荣;对外交往的促进;朝廷的支持等。然后,对照以上展示的答案,开展师生点评。学生普遍赞同以上答案并认为答案比较全面了。这时我再呈现了以下材料:

材料一统一多民族国家的巩固和发展、农耕经济的高度繁荣,是中国古代科技取得辉煌成就的根本保障。造纸技术的改革是在宫廷官员领导下取得,经皇帝下令推广的。张骞、班超、甘英等探险家的活动,促进东西方交流,都是由朝廷组织的。标志航海技术水平的郑和远航,完全是由国家组织领导的。观测研究天文的机构——司天监由高级官吏太史令直接领导。中国所以有世界上最丰富的天象记录,应该主要归功于中央集权国家的支持和组织。

——申漳《中国古代科技简史》

学生阅读完材料一后,老师再提问:有没有补充的答案?学生回答:16世纪前中国科技长期领先世界还与古代中国的中央集权制、统一多民族国家的巩固有关。老师及时肯定、表扬学生的展示回答。

教育家维果茨基认为学生的发展有两种水平:一种是学生的现有水平,指独立活动时所能达到的解决问题的水平;另一种是学生可能的发展水平,也就是通过教学所获得的潜力。两者之间的差异就是最近发展区。教学应着眼于学生的最近发展区,为学生提供带有难度的内容,调动学生的积极性,发挥其潜能,超越其最近发展区而达到下一发展阶段的水平,然后在此基础上进行下一个发展区的发展。为了进一步激发学生的探知欲望,培养分析问题、解决问题的能力,紧接着,我继续设计了探究问题2:明清时期(16世纪后)中国科技日益落后于西方的原因又是什么?

学生同样先自主探究,后小组合作交流,再形成书面答案。然后就是我按照课堂回答问题的序号(学号顺序),投影展示1-2个学生的结论。通过实物投影仪播放出学生的答案后,就请其他学生来点评展示出的答案是否正确、有无需要补充修改的。

投影展示出的答案有:中国君主专制政体的阻碍;小农经济封闭性的特点;儒家思想重视人文社会问题,忽视对自然科学的研究;明清时期海禁、闭关锁国的对外政策等。

学生点评:展示出的答案能从政治、经济、思想、对外政策等方面来思考得出,很好。但是,明清时期中国科技落后于西方的原因不仅应分析中国落后的原因也应分析西方先进的原因。

学生补充:16世纪以后的西方国家逐渐确立资产阶级代议制政体,有些国家已颁布专利政策,为科技发展提供了制度保障;资本主义经济的发展,市场不断扩大,对科技进步的需求也不断扩大;西方通过文艺复兴、宗教改革、启蒙运动等思想解放运动逐渐摆脱教会和封建势力的束缚,促进了自然科学的进步。

老师点评:学生的点评和补充很全面和精彩。通过投影展示和口头回答展示,我们可以看到自身思考问题的不足及其他同学思维的启示。关于“明清时期(16世纪后)中国科技日益落后于西方的原因”我们不仅要学会从政治、经济、思想文化、对外政策等角度来思考答案,也要从中、西方大的方向全面来分析原因。只有这样,我们才能较全面地来认识历史事件背后的原因,做出比较合理的历史解释。

为了加深学生的理解,我还通过PPT呈现了以下材料供学生阅读:

材料二中国之所以未能发展出现代的科技,问题不在中国传统的思维方式(缺乏逻辑推论思维),而在于中国传统上以儒士大夫为首,认为“万般皆下品,唯有读书高”的社会文化,因而轻视和忽视了工匠在科技领域上的重要性。

——李约瑟《中华科学文明史》

材料三参加科举考试所需阅读的基本读物,是儒学家说的四书五经,它们多达431286字,而且所有这些读物,学生们都必须熟记在心。如果以每天200字的速度背诵,背完这些著作恰好需要6年。在背完儒家著作后,学生们还要阅读有关注解,其篇幅数倍于原来的正义。此外为了应付考试中作诗和作文的需要,对其他历史、文学和经典著作也要仔细浏览。因此,中国的学者没有时间、也没有精力进行科学和实验知识的积累,中国的科学研究缺乏人力资本。

——林毅夫《制度、技术与中国农业发展》

在课堂小结处,我要求学生根据本节课对中国古代科技在16世纪前后变化的原因分析来思考:当今我们如何更好地推动中国科技不断向前发展。学生很迅速地答出:要重视教育,重用人才;扩大对外交往,加强国际合作;营造崇尚科学的社会氛围;加强专利保护等。通过原因的分析来思考未来前进的对策,我认为这是水到渠成的事情。课堂小结的设问及回答,使学生认识到民族复兴的责任感和使命感,激励了学生倍加珍惜学习机会,发奋图强。

三、课堂展示带来的反思与对策

本节课通过课堂展示充分发挥了学生的主体作用,调动了学生积极参与课堂,激发了学生的探知欲望,培养了学生全面分析问题解决问题的能力,较好地落实了学科核心素养。但是,运用课堂展示开展教学也存在一些问题:

第一,课堂展示要花费大量的课堂时间,会导致基础知识梳理的时间较少。如在本节课中,学生通过探究“中国古代科技在16世纪前后变化的情况及原因”并展示答案、互相点评等,用去课堂约30分钟,比较费时间。

第二,课堂展示因学生差异大难以顺利进行。为了照顾学生展示的全体性,我按照学生的学号顺序进行提问、展示,但是学生的个体差异较大,轮到该学生展示时,展示不了答案或结论,影响课堂展示的顺利进行,也会影响其他学生展示的积极性。

第三,课堂展示的形式和范围比较单一。本节课学生的课堂展示主要有投影展示、口头回答展示,展示的形式还比较少。从展示的范围来看,学生的课堂展示主要是全班展示,而没有小组内的展示。小组内的展示可能更有利于学生展示的充分、自由。

第四,投影设备的投影效果会影响展示的运用。旧式的实物投影仪由于使用期限已较长,在投影展示学生的答案时会很不清晰,有时甚至连不上主屏幕,影响课堂教学的正常开展。

针对以上问题,个人觉得可以从以下几方面进行改正:

第一,精心设计课堂展示的内容,围绕展示的内容师生课前都要准备好。展示内容贵在“精”,必须是学生深入探究的问题,必须是有利于培养学生能力、素养的问题。开放性题目、拓展性题目、认知冲突类题目等都适合用来进行课堂展示。

第二,尽量做到小组内小展示与班级内大展示相结合,综合运用书面投影展示、口头回答展示、板演展示、角色扮演展示等多种课堂展示的形式。只有多样化的展示形式才会让课堂更加生动、精彩。

第三,进一步引导学生发挥小组合作的作用,组织好小组内成员的互帮互助。一个班级内,肯定存在学生学习的差异,所以要发挥好小组的作用,让学困生在小组成员的帮助下能对需要展示的内容也有思考并形成一部分的答案。这样,既培养了学生的合作探究能力,也使优秀学生体验到帮助他人成长的快乐,也推动了课堂展示的顺利进行。

总之,“课堂展示”的方法体现了“20+20”课堂教学模式的要求,也真正落实了“以生为本”的新理念,有利于学生积极参与课堂,促进学生能力与素养的提高。当然,如何通过“课堂展示”使课堂更高效、生動、精彩,还有待于我们进一步探索。

参考文献:

[1]张一笑.课堂教学中“展示”环节的操作[J],教育理论与实践,2013(5)

[2]王海丰.课堂因“展示”而精彩[J],教育实践与研究,2013(8)

[3]辛雪梅.谈学生课堂交流展示的引导技巧[J],甘肃教育,2019(7)

[4]徐慧.让思维看得见:基于学习力生长的课堂展示[J],小学数学教育,2019(10)

[5]麻清珍.“导学互动”课堂应该怎样有效展示[J],科学教育,2014(12)

本文为广州市教育科学规划2018年度课题“问题探究式学习在高中历史教学中的应用研究”(编号:201811762)的阶段性成果之一。

(广州市增城区第一中学)