“被”字句中“给”的性质和功能探究

张瑞

摘要:文章结合语料讨论“主语+被+NP(施动者)+给+V+其他”这类“被”字句中助词“给”的性质和功能,通过比较的方法,认为“给”是用于凸显其后成分的焦点标记。同时,结合语料还发现“被”字句中助词“给”的隐现规律,即当动词是非单音节动词时,助词“给”可有可无,如要凸显谓语部分的焦点信息则有“给”,反之可省。

关键词:“被”字句;助词“给”;焦点标记

引言

在语言使用过程中,有时候相同意思的一句话可以有不同的说法,比如“他们几乎被这幸福巨大的幸福给压倒了”,也可以说成“他们几乎被这幸福巨大的幸福压倒了”,所谓形式不同意义不同,这两句话究竟有什么不同?本文试就上述带“给”的“被”字句,结合在BCC语料库“文学”类型下按照“被……给V”的格式检索出的67条文学语料,讨论分析带助词“给”的“被”字句中“给”的性质和功能。

1.语料的选取说明

为了找到最贴近本文研究的对象——带“给”的“被”字句的文学语料,我们按照“被……给V”的格式,而不是以“被……给”的格式进行检索,因为以“被……给”的格式检索出来的语料不精准,可能含有“秀兰是被南阳人贩子卖给百里镇一家姓刘的农民了。(李凖《黄河东流去》)”这样的“给”做介词、用于引进动作的受益者的句子,因此以“被……给V”的格式能保证检索出来的文学语料都是符合研究要求的。

1.1“给”后成分的情况

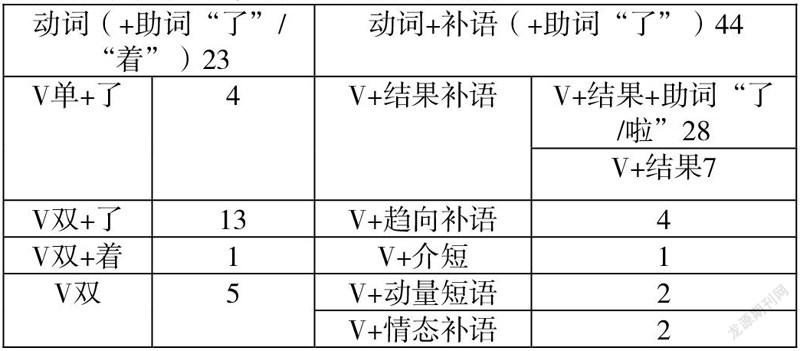

为了探究出带有“给”的“被”字句的特点,我们对检索出的67条语料进行分类,分类的依据是“给”后成分的特点。下表是67条例句的情况,共有两大类九小类:

动词(+助词“了”/“着”)23 动词+补语(+助词“了”)44

2.“给”的性质和功能分析

对于意义空灵的虚词来说,关于其用法的考察,需要运用对比法来进行探究,将上述九小类带助词“给”的“被”字句进行有无助词“给”的比较,发现无论是哪一种都可以删去“给”而句法和语义不发生改变,如“陈生被王来喜的女人给领到门外”和“陈生被王来喜的女人领到门外”。(迟子建《青春如歌的正午》)由于语言研究围绕着“句法—语义—语用”三个平面,因此,可以说现代汉语中带助词“给”的“被”字句中有无“给”只会在语用层面导致句子不同。

一个句子最重要的部分是谓语动词成分,它前连着句子的主语话题,后又连接着动作造成的结果、状态等成分。此外,人们通过语言传递信息,总是将旧信息放在前面作为谈话的背景信息说出,后面则是要传递的新信息,即焦点,因此汉语句子的重心一般在句子的后部。

“被”字句的语法意义是表示某个对象受到影响而发生某种变化,语用意义是传达出某种负面情绪,因此,我们认为“被”字句中除了谓语部分天然是焦点以外,“被”后“给”前的成分也是焦点,如“实际上我是被夫人的一番话给煽动得愚蠢无比。”(莫言《檀香刑》)“煽动得愚蠢无比”就是天然就是该句的焦点,“夫人的一番话”也是焦点,强调“煽动得愚蠢无比”的致使者是“夫人的一番话”,前面说过“给”在句法上不制约句子,而助词“给”又没有实际意义,因此我们有理由将其看作是一种焦点标记。“煽动得愚蠢无比”本身就是句子的焦点,加上“给”之后,更加突出了天然焦点,突出了“被”字句中受影响者遭受的影响。

温锁林、范群(2006)认为“给”是现代汉语中凸显结果成分的专职焦点标记词,我们通过观察语料发现,虽然“给”后的动词带补语这一情况时,结果补语占大多数,如上表中统计的那样,但是也会有其他类型的补语,如情态补语、动量补语、介词短语补语、趋向补语等,此外,“给”后还可以出现动词带助词的情况,因此,我们认为将“给”的定位是仅凸显结果成分不太全面。我们认为,当“给”后是动词带补语的情况时,“给”就会使得补语所补充说明的信息更加明显,或强调结果,或凸显不太好的情态,或强调动量的短时少量,或强调位移的最终位置,或强调动作的趋向等;如果是动词带助词“了/着”,则凸显动作结束后导致的情况、状态等,“给”的作用不仅仅是凸显结果。

通过对67条文学语料观察分析,我们知道在现代汉语中带助词“给”的“被”字句中,“给”可有可无,如果为了强调凸显“给”后已经是焦点的信息,则加上“有”,此时“给”是焦点标记,否则不加“给”。那么有没有例外呢?如果有,什么情况下“给”不可以省略呢?我们发现有例外,例外就是当助词“给”后的谓语中心是一个单音节的动词时,“给”不可以省略,但这种情况很少,因为正如前面所说的那样,“给”后往往是复杂的成分,至少也得是单音节动词加上助词成分,几乎没有单个单音节动词情况的存在,我们检索了大量的语料,目力所及才发现在古代汉语中有一例,即“余私為记别,亲以事主原认之被属齐冰齐当堂给认,竟懵无辨识。(《入幕须知·史藏·职官》)”,该句子如果删去“给”则不成立,“认”的后面必须有其他成分,如“出”或者“出来”,才能删去“给”。因此,我们可以说“给”的另一个作用是帮助句子成立。

3.不能出现“给”的“被”字句

前面说到几乎所有带助词“给”的“被”字句,其中的“给”都可以省略而不造成句法和语义层面的不同,仅仅在语用层面上有无凸显焦点的区别,那是否存在“主语+被+NP(施动者)+V+其他”这样的“被”字句,动词前不能加“给”的情况呢?我们按照“被N……V”的格式在BCC语料库的文学类别下进行检索,得到550条例句,剔除不符合条件的例句,我们发现几乎所有的“主语+被+NP(施动者)+V+其他”的“被”字句都能在动词前加上助词“给”来强调凸显其后的焦点信息,例外就是当动词是单音节动词时不可以前加“给”,如“被人夸是怎样一种心情?”(村上春树《世界尽头与冷酷仙境》),如果改成“被人给夸是怎样一种心情?”,句子就不成立,必须要在动词“夸”后加上其他成分,如“了”或者将单音节动词“夸”换成同义双音节动词“夸奖”,句子才成立。因此,我们可以得出“给”的隐现规律:“主语+被+NP(施动者)+V+其他”这类“被”字句,当动词是非单音节动词时,其前可以加上焦点标记助词“给”;“主语+被+NP(施动者)+给+V+其他”这类“被”字句,当动词是非单音节动词时,其前助词“给”可以省略。

综上所述,“被”字句中的“给”是焦点标记助词,它在句中不限制句法成分,没有实际意义,只有语用意义,即用来凸显“给”后的焦点信息,凸显受影响者遭受的影响,增强“被”字句的主观化情绪。

参考文献:

[1]颜力涛2011《复合被字句中“所”与“给”及相关的焦点标记问题》,《长春大学学报》第5期。

[2]温锁林、范群2006《现代汉语口语自然焦点标记词“给”》,《中国语文》第1期。

(中国人民大学文学院 北京市 100872)