娲皇宫古建筑群布局特征研究

李庆红,孟珂欣

(河北工程大学 建筑与艺术学院,河北 邯郸 056000)

0 引言

我国建筑历史悠久,遗留下来丰富的建筑遗迹,梁思成等老一辈建筑界先驱开创了以实证为主的研究方法,并测绘研究了国内大量的古建筑,使得大批古建筑资料保存下来,成为人类文明的瑰宝。然而我国幅员辽阔,建筑文物资源丰富,致使相当一部分建筑文物的专项研究还比较薄弱。

随着全球化和现代化进程的加快,传统建筑在此过程中逐渐丧失了本土化的意蕴,消失得越来越快。为了解决这一危机,研究特定文化背景下地域性建筑,提炼其在建筑技术与艺术上的成就,使它们得到更好的继承和发扬,成为一条保护传统建筑的有效途径。

娲皇宫早在1996 年就被列为全国第四批重点文物保护单位,但是不同建筑群都受到一定程度的破坏。近年来相关文物部门开始重视娲皇宫的保护和修缮,由于可参考利用的相关文献研究资料较匮乏,所以一直以来,娲皇宫没有得到充分地研究和系统地分析。文章通过对娲皇宫建筑群布局的研究,挖掘建筑群所蕴含的独特地域文化,总结其布局的独特性,以达到对传统建筑文化继承、发扬的目的。

1 概况

娲皇宫古建筑群位于河北省邯郸市涉县的中皇山山腰上,濒临清漳河岸,是国家5A 级风景名胜区,也是河北省十大古建筑奇观之一。作为我国为数不多建在山崖上的古建筑群,具有很高的历史意义和研究价值。

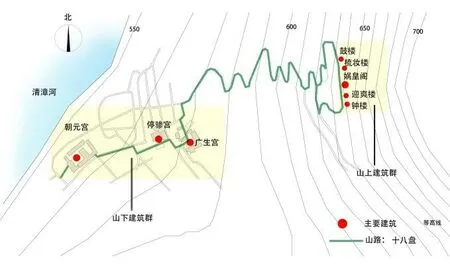

整个古建筑群分为山上建筑群和山下建筑群,其间由一条弯曲盘旋的山路相连,俗称“十八盘”,其中山下主要有朝元宫、停骖宫、广生宫等建筑,山上是娲皇宫的主体建筑群,由娲皇阁、梳妆楼、迎爽楼、钟鼓二楼,以及山门和牌坊等附属建筑组成,如图1 所示。其中每一座建筑都依山势所建,每个院落独立围合又相互联系。

2 历史背景

据《涉县志》记载,娲皇宫古建筑群是北齐文宣帝高洋多次从古都邺城到陪都晋阳途中,为了方便办公休息所修建的行宫,距今约1400 多年。[1]以此为基址,历代都有损坏然后不断地修缮加建,形成现在的娲皇宫古建筑群。高洋建立的北齐王朝仅存了28 年,没有形成自己的建筑风格,延续了北魏时期的风格,所以娲皇阁的建筑特征保留了北魏时期在山西大同修建的恒山悬空寺的建筑特征,娲皇宫的山上建筑娲皇阁在石窟宝顶之上依山而建。

3 娲皇宫建筑布局分析

3.1 凭山借水、巧用绝壁的选址布局

娲皇宫背靠峭壁,面向漳河,背风向阳,左右山峦起伏,山脚流淌着清漳河。娲皇宫建筑群选址在一种理想的背山面水、左右围护的环境中,站在娲皇阁上远眺清漳河对面还有案山作为娲皇阁的对景山来呼应。这种“后有靠(中皇山)、前开阔(清漳河)”的选址格局处于山水怀抱的中央,是极佳的选址位置。

图1 娲皇宫建筑群总平面示意图

涉县属于全山区县城,全城盘踞着太行山的余脉,娲皇宫不同于其他古建筑群,选址在100 多米高绝壁的平台之上,其作为悬崖之上的古建筑群,地势险峻,如图2 所示。[2]因建筑群前临清漳河,夏季又是洪涝多发期,其选址在峭壁之上,免受洪涝之灾,同时雨水会被山体吸收,而靠近建筑的山体打了很多洞,作为排水口,山体的积水会通过这些排水口排到山下。

图2 娲皇宫山上建筑群

邯郸地区的整体风向是夏季盛行东南风,秋季盛行西北风,而具体到娲皇宫小环境中则春季刮东北风、夏季刮南风、秋季和冬季刮西风,风力较大的季节则是秋冬季,娲皇宫山上建筑群位于迎风坡的上面,可减少风力的直接影响。

娲皇宫以“奇”、“险”的地势特点为胜,和位于山西大同的悬空寺有异曲同工之处。在整个建筑群中,以山上的娲皇阁为主体建筑,娲皇阁建在石窟之上,石窟是山上最早的建筑之一,建造于北齐,石窟共三间,中间是拱形的拜殿,两侧是石条宝券顶,可挤压起到保护拱形石窟的作用。

娲皇阁统领布局,占据制高点,山上其他建筑以其为中心,按横向轴线依次分布,依山就势、呈分散状态,这样的布局特点突出主要建筑的地位。中皇山的自然地形为娲皇宫的选址提供了天然的山水构架,起伏的地形和层次丰富的景观被其利用,达到了建筑与环境融为一体的效果。

3.2 一组一院、依山就势的建筑布局

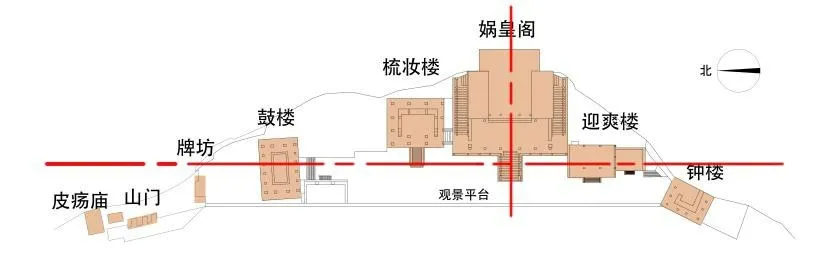

魏晋南北朝时期,大量的兴起了“舍宅为寺”的文化传统,为娲皇宫的修建奠定了理论支撑。中国古典园林讲究“相地合宜,构景得体”,在建造之前需要考察地形,利用风景,为基址建筑提供便利的条件,相比平地型建筑群,娲皇宫有着得天独厚的自然环境。我国古建筑的布局方式都是内向收敛的,大都呈现方正围合的形式,由四合院到城池的设计,都是方正围合的,形成了传统的布局构图方式,因此娲皇宫山下建筑群还是以“一组一院”的四合院为基本单元,如图3 所示,然后以中轴线向纵深方向扩建,形成一个内敛的四合院空间,充分利用原有地形组成了特有的布局方式,看似分散,实则相互关联。

图3 山下建筑“一组一院”示意图

山地建筑群要考虑结合自然风景来布局,首先应该考虑与所选基地环境的有机结合,然后建筑群中的每个建筑节点都要服从整体布局,因地制宜,避免大量的挖土造湖等破坏环境。[3]娲皇宫建筑群体是一个有机体,各个建筑单体之间相互协调布局,注重群体的组织关系,山上建筑群总体是以娲皇阁为中心的横向轴线关系,突出主体建筑,主次分明,如图4 所示。山上的娲皇宫建筑群坐落于海拔824 米高的山腰拓出的石坪上面,娲皇阁坐东面西,背靠山崖居中而建,梳妆楼和迎爽楼分别林立在娲皇宫的南北两侧,再往两侧走则是钟鼓楼,由于中皇山山腰所拓的平地是南北向的狭长台地,因此地势决定了建筑的开间可以大,而进深受限制这样的建筑布局,充分发挥有限的面积和地势,山上的建筑群沿着横向的轴线“一”字型排开,如图4 所示。[4]

图4 山上建筑群总平面图

山上建筑山门的位置选择并没有居中或者正对主体建筑,而是选择在狭长地形的一端,留出了供交通、观赏的开阔平台,加长了游览路线,化开间方向为进深方向。[5]山门、牌坊作为引导的入口空间,其小巧的体量和狭窄的地形给人以局促的感觉,穿过山门、牌坊而进入鼓楼之后,开阔的观景平台和高大体量的主体建筑使人豁然开朗,钟楼与鼓楼南北呼应,钟楼紧贴山崖作为序列的结束,整条轴线从入口空间到主体建筑再到序列末端的钟楼,形成起承转合的建筑布局。山上的建筑群通过体量、高低、造型相互对比,通过空间和布局相互联系。娲皇宫依顺山腰,错落有致,既顺应了地势,又满足了功能的需求,与环境山势紧密结合,有灵活的律动感。

3.3 因山构室、山楼相连的结构布局形式

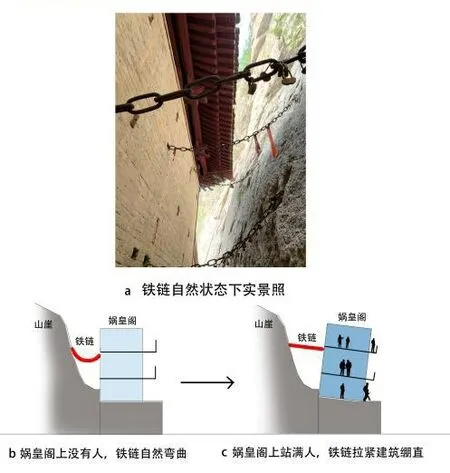

据取样验证,中皇山的岩石层是鲕粒灰岩,该类型岩石层质地坚硬,具有抗风化作用,石窟作为娲皇阁的地基,是条石垒砌的拱券结构,当山崖受力震动越明显的时候,其结构被挤压就会越紧致,保证了整个建筑有超高的柔韧性。山崖壁有自然的斜度和起伏变化,山上的几座建筑与山崖的连接处也做了相应的变化,山体的凹凸影响了娲皇宫建筑群的结构布局形式,娲皇阁一层的柱子埋入山崖中,二层到三层的楼阁与山崖有缝隙,没有紧贴,三层阁背与山崖之间用铁链相连,如图5a 所示。据考证,在建造娲皇阁之初,先把铁链的一端固定在山体的栓马鼻上,建阁楼时将建好的柱子套上铁环,然后铁链的另一端拴在铁环上,拉住了阁楼,阁背为了坚固又在柱子外面建了墙体。[1]

图5 铁链联系建筑与山崖

为保证这一大体量的古建筑结构的稳定,每上一层楼内收一个柱径。由于受地势所限,娲皇阁的地基很小,而楼阁又高达23 m,所以当阁上的人超过一定数量时或者当楼体遇到强烈的外来力量时建筑就会晃动,向后晃动有山体支撑,而向前晃动铁链就会绷直,牢牢地拉住建筑,使建筑具有摆动的空间而避免发生脆性断裂,这是利用了高层建筑重心偏离安全率的原理,而外力消失时,铁链就自然松弛下来,这样整个楼阁前仰后倾,却屹立千年不倒,因此有“吊庙”“活楼”之说,[6]铁链的存在也加强了抗震防灾和防止木结构变形的作用。与娲皇宫结构有所不同的是山西恒山悬空寺是悬臂结构,利用插入山崖中的木桩来搭建建筑,然后在一排排木桩上铺上木板作为悬空寺的地基平台,在此基础上加盖楼阁,形成木结构的悬空建筑,后来为了制造“悬空”的假象增加了纤细的立柱,在极端情况下立柱使得整个悬空寺形成一个超静定结构。娲皇阁的体量要大于悬空寺的体量,因此娲皇宫的结构特点更为奇特。由于地形的特殊,影响了娲皇宫山上建筑群的结构形式,同时决定了因山构室布局方式。

4 结论

综上所述,娲皇宫山下建筑群前筑高台,后拓山坡形成“一组一院”的布局形式,山上建筑群整体布局沿峭壁展开,以娲皇阁为主体形成横向轴线关系,与地形和景观有机结合,建筑细部与结构很好得贴合了山崖。独特的布局在空间垂直方向上使每个建筑分布有序,从进入山门开始层层叠进,起承转合,从而在登上娲皇阁远眺时达到了视觉观赏的高潮,使看似随意的平面得到了统一,在塑造气氛的同时渲染了超凡脱俗的意境。娲皇宫古建筑群作为我国宝贵的建筑文化遗产,为山崖上的建筑群的保护与利用提供了典型案例,为进一步研究特殊地形条件下建筑群的布局规划提供了参考资料。