立德树人教育目标实现的伦理机理与路径

李长泰

习近平总书记多次提出立德树人的教育目标和理念,要为中华民族的伟大复兴培养优秀的人才。立德树人既是教育目标,又是教育伦理,一方面培养人才,一方面建构社会伦理道德,推动个人、社会、国家三个层面的高度融合。如何实现立德树人的教育目标和培养德才兼备的新时代人才,需要从个人修德成性、社会建制成伦、国家全面治理等几个维度进行思考。具体来说,需要从教师和学生的双向主体上省察立德,从社会制度上形成伦理氛围,从国家治理上实现事与理的结合。立德树人的教育目标要真正落到实处,需要从深层与现实的双层逻辑上进行构建和落实,本文拟从哲学伦理的向度略论立德树人的伦理机理与实现路径。

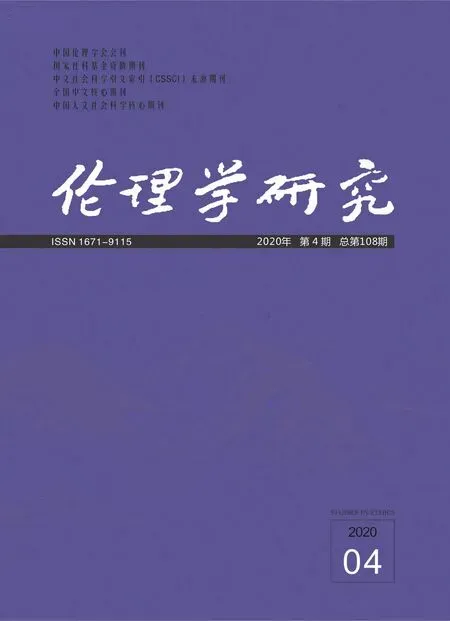

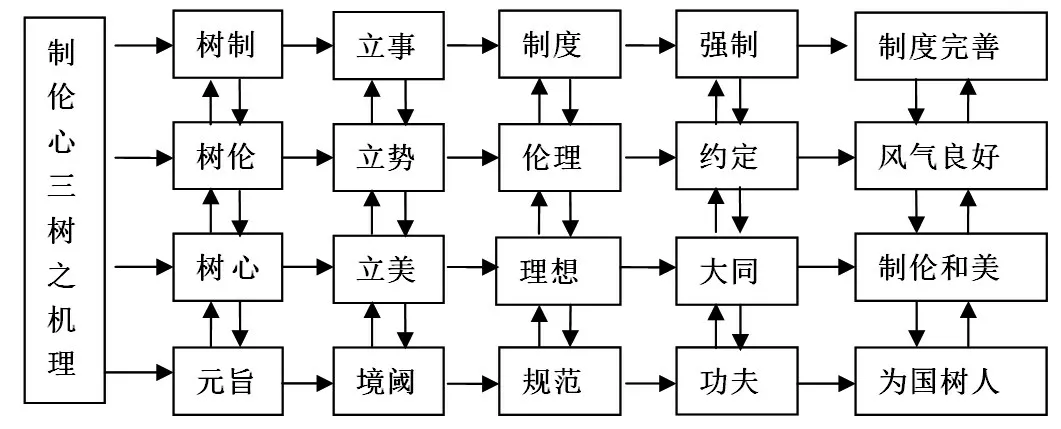

教育通过立德实现树人,其实现机理与路径主要从四个方面展开:为师者必须立德、立言、立教,以完成最高层次价值建构,从“道”“理”“体”的视阈进行价值立论,教师本身是道德和理论的先行者;为学者必须达德、达言、达行,即是说学生达到符合社会发展需要的价值,自身完成价值层次建构,从“道”“器”“用”的视阈对学生进行价值引导,学生本身是道德和理论的学习者;为人者是指学生进入社会成为符合社会规格的人,能够修善、修智、修身,以完成人才层次的价值建构,从“性”“智”“和”的视阈进行价值引导,社会规格的人是道德和理论的拥有者和践行者;为国者指的是国家和社会承担立德树人职责的管理者,必须树制、树伦、树心,以完成现实层次价值建构,从“事”“势”“美”的视阈进行行为规则引导,国家和社会本身是伦理和制度的推行者。立德树人的实现机理从为师、为学、为人、为国的四路径逻辑逐层推进,规范了教师、学生、社会人和治理者的伦理道德,从道德形而上学走向道德实践,从理想走向现实。整体的实现机理和路径如图1 所示:

图1

一、师者“三立”而为师树人

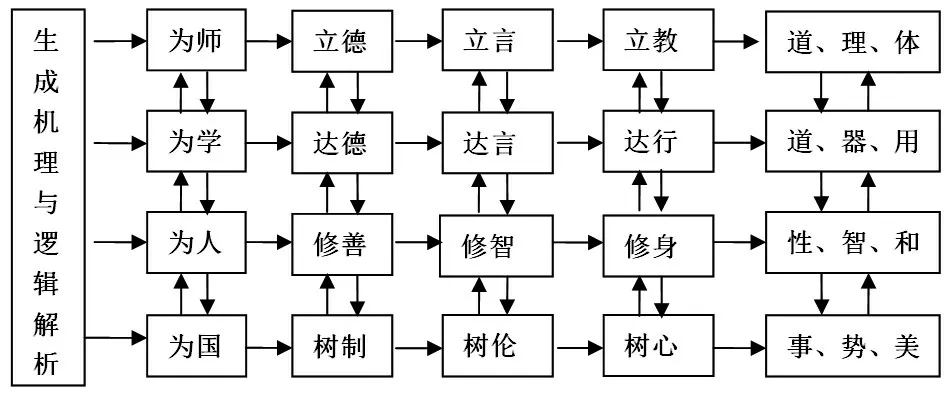

立德树人的实现机理首先从个体主体上发生,即是说以德性培养人,先从个体主体上发生,个体主体树立德性,就为国家和社会整体培育符合社会规格的人才提供了可能,教育主体有德性,被培养者就有德性的可能。立德树人的主体首先是教师,其次是学生,在教育的过程中教师是育人的主体,具有主动性,学生是培养的客体,具有被动性,因此立德树人行为的发生必然以教师为关键主体。基于教师在立德树人行动中的关键性作用,立德树人的实现机理首先从教师上发生和切入,教师要完成立德、立言到立教三元旨,三维互动而相互渗透,从哲学逻辑上说教师的立德、立言、立教是完成“道”“理”“行”的三方境阈建构。实现机理和路径如图2 所示:

图2

首先,教师要立德。教师是立德树人的起始点和切入点,立德才能实现树人,教师立德是立道,立道才能立教,《中庸》说:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。”[1](P17)教师立道才能形成师德,道德形而上学确立了必然产生道德之性。德是人的至高点,有德性才有其他发展。苏格拉底认为,“德性是人的本性”[2](P75),德性即是知识。教师树立道德主要是指树立社会道德、政治道德和树立教书育人的师德。教师是学生的引路人、社会灵魂的导向标和良性政治的代言者,因此教师必须树立正确的社会良知导向、正义的社会政治导向和至善的教书育人德性。《左传》说:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。虽久不废,此之谓不朽。”[3](P567)立德是教育长久的根本,教师自身有德性才能说服学生去修养德性,增强树人的效果。“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”[1](P143)教师自身有德性才能成为学生的示范,使学生成为一个有德之人。教师主动立德才能引导学生立德。

其次,教师要立言。教师不仅立德还要立言,教师立言是立理,立言即是说建构理论和拥有道理,以理论征服人和说服学生,主要包括积累深厚的理论基础和理论功底,建立广阔的思维言路。教师一方面知识广博,书读万卷,科研实践阅历丰富,另一方面视野开阔,思维活跃。“工欲善其事,必先利其器。”[1](P163)教师如果没有广博的理论基础和知识功底,就无法让学生信服,不可能做到立德树人。理论知识的武器比枪炮武器更有效,通过理论知识征服学生,确立用德性造就人才的思想。教师立言的目标是达到理论深厚,是理论和知识的标杆,“代表了国家的知识和智慧形象”[4](P90),将理论与德性相融合,以理说服人,以德性言论开导人。以理服人是为了形成一种道德共识,王泽应教授说:“道德共识是在承认现代道德生活多样性和差异性的基础上,对多元性道德价值整合的一种一致性道德认识或相似性道德认识。”[5](P24)通过立言形成道德共识。

其三,教师要立教。教师立德树人从立德到立言,必然发展为立教。教育是一门技艺,教师既是价值的传承者,也是技艺的传授者,将德性价值传播给学生,将知识方法教给学生,教师立教是立行,将德性本质和德性理论运用到实践行动中去,以教师的实际行动影响教育学生,达到立德树人的目的。高校教师要不断创新理论知识,完善教学方法,创新思政教学理论和教学方法,通过德性行动教育人,通过立教的行动实现立德立言。

总之,教师在立德树人的实现机理中起着发起者和主导者的作用,从立德、立言再到立教,既是继起性的过程又是并存性的生发过程。从逻辑上说,立德、立言、立教三方面按顺序发生,从时间上说三者同时并存,不可分离。立德、立言、立教是教师立德树人的元旨伦理,立道、立理、立行是教师立德树人的境阈,师德、理论、教学理论是教师的伦理规范,政德、视野、教法是教师立德树人的功夫。教师通过德性完善、理论深厚、德言并立实现为师树人,即教师自身树立德性,从元旨、境阈、规范、功夫四个层次完成了教师主体的立德树人实现机理。

二、学者“三达”而为学达人

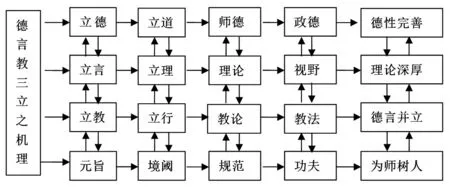

立德树人的实现机理从个体上开始,说的是既在教师主体上发生,又在学生客体上生成。学生是立德树人的对象目标,学生本身也要成为有德性的人,树立美德,成就人自身,即是说教育是让学生成为有美德的人才,教师以德育人,学生学习德性达到成人的标准,达到成为人的基本规范。学生立德成人,完成客体的立德树人的实现机理。根据教师立德、立言、立教的三项元旨,学生在立德树人中的实现机理是学生完成“三达”:达德、达言、达行,三维互动而相互渗透,从哲学逻辑上说,学生通过达德、达言、达行三元旨,完成“道”“器”“用”的三境阈建构,最终实现言行合一。实现机理和路径如图3 所示:

图3

首先,学生要达德。学生是立德树人的目标点、落脚点和受力点,学生通过学习获得德性才能实现树人,达德要立道,立道才能达人,“君子务本,本立而道生”[1](P48),立道即是以德为本,学生立道才能养成道德,即是说学生学习了大道,则为产生道德提供了可能性。教师立道,树立德性榜样,学生立道向德性靠近,立道才能达德。学生达德是为了致良知,回归良知本性是达德的意旨,王阳明认为,“心得其宜之谓义。能致良知,则心得其宜矣”[6](P73)。致良知就是达到德性、靠近德性,通过学习而致良知,慢慢获得德性,不断促进德性的增长。学生达德主要是达到四个方面的德性:内心仁善的个体德性、与人为善的社会德性、为民族发展奋斗的政治德性、为维护世界和平的大同德性。学生之所以能获得德性,从逻辑上说源自教师的德性引导。

其次,学生要达言。学生立德成为人,由达德向达言迈进,即是说学生通过学习获得理论知识,逐渐增长、丰富自身的理论话语体系。学生达言是立器,即确立理论功底而成为理论武器,立器才能成为一个活生生的人,理论思维是人生存的利器。学生达言需要学习理论知识,需要扩展视野和思维,增长言路。学生在社会中立足,必须达到为人的基本要求,先要有德性,后要有思维,因此达言是学生成长的路径。学生不断增长理论水平和扩展思维视野才能立身成人,理论水平和思维视野有利于提升自己的德性水平,建立理论和德性的关联度,推进德性水平的丰富和发展。学生立德树人是为了达到人应有的标准,通过达言而立器,以理论和视野的提升实现知识丰富的目标。

其三,学生要达行。学生立德树人从达德到达言,必然发展为达行。达行即是说学生通过实践行动获得实践经验,提升自身的实践能力和水平,具体包括德性实践和思维实践,在现实行动中得到验证和提升。“知、仁、勇三者,天下之达德也,所以行之者一也。”[1](P28-29)孔子主张德性必须以行动来体现。学生达行是对德的本体的运用,从“体”推行到“用”的层面,因此是立用,即是说确立使用的路径、实践的路径。达行的实践是思维方法的锻炼和技能技巧的实践,在思维方法上主张德性优先的长远思维,在技能技巧上主张德性技能的提升,将德性、理论、实践融合为一体,做到言行合一、行动有效。学生通过行动实践将德性与理论逐渐结合,实现统一,使自身成长为一个有德性知识的人和有德性实践的人,达到成为人的基本目标。

学生是立德树人目标点、落脚点和受力点,其实现机理从达德、达言再到达行完成“三达”,三者既是顺序性的过程又是并存性的过程。从逻辑上说,达德、达言、达行按顺序发生,从时间上说三者同时并存,不可分离。达德、达言、达行是学生立德树人的元旨伦理,立道、立器、立行是学生立德树人的境阈,良知、理论、思维是学生的伦理规范,德性、视野、方法是学生立德树人的功夫,学生通过德性增长、知识丰富、言行合一实现为学达人,从元旨、境阈、规范、功夫四个层次完成了学生客体的立德树人实现机理。

三、人者“三修”而为人立人

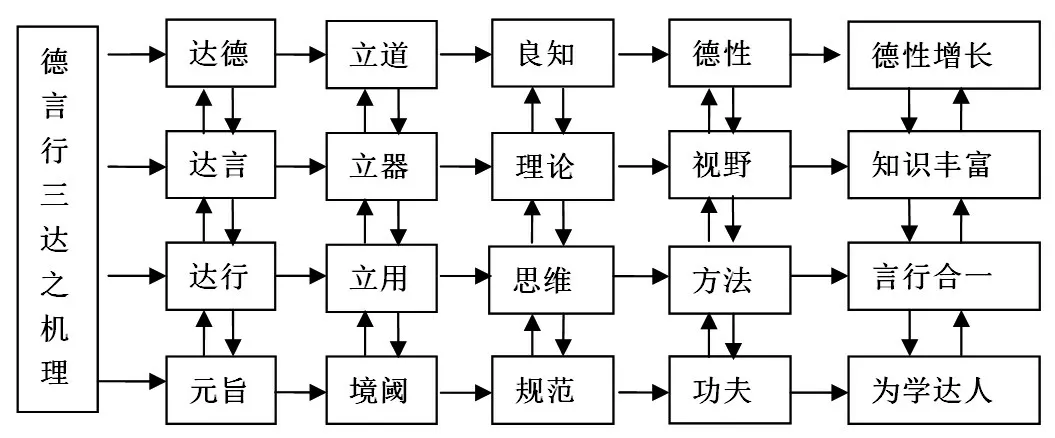

立德树人的实现机理从为师者德言并立,发展到为学者言行合一,向前推进走向为人者修养善和智而进一步修身。修养善智而为贤立人,即是说学生从“为学”发展到“为人”,其转换过程需要以“贤”作为人立足社会的标准,由学生身份转化为社会人的身份,成为具有完整意义的人,是一个具有社会伦理和价值的人,通过这一转化确立人自身,即是立人。为师者具有主体性,为学者具有客体性,为人者则是主客双向统一。立德树人的目标是学生,学生转化为社会德性人才能说是立德树人,学生学习德性达人,最终要立人。学生立人的基本规范是德与智的统一,学生为人立人完成客体立德树人的实现机理。根据教师立德、立言、立教的三项元旨,学生通过为人立人,实现机理是学生修善、修智、修身,三维互动而相互渗透,从哲学逻辑上说,学生的修善、修智、修身三元旨完成“性”“智”“和”的三境阈建构,最终实现善智双修。实现机理和路径如图4 所示:

图4

立德树人最终是要培养有德性和有智慧能力的人。作为人必须有德性和有智慧,才能成就人本身。人是一个全面的人,而不是一个单方面和单向度的人,冯友兰说要成为“完人”,“仁是儒家所认为的最高精神境界,有这种境界的人,就是一个完全的人,即所谓‘完人’”[7](P9)。“完人”即是德与智的结合。马克思主义告诉我们,人通过劳动确立人本身,通过劳动实践为全世界人类服务,劳动实践推动认识水平的提升,创造了人本身。因此,人的地位通过劳动实现,一方面在社会实践中形成自身的德性基础,另一方面在劳动实践中增长自身的知识水平和能力。基于劳动创造人的思想,学生立德树人必须以实践确立人本身,以修善、修智来树立人自身。

首先,学生在修善行为过程中不断实现身份转化。学生在学校学习德性知识,向德性靠近只是完成了初步的知识基础,还没有达到真正成为人本身的要求,要真正实现人本身的存在必须在现实社会生活中不断完成修善的行为,进行社会实践的体悟才能真正达到善的要求。一方面将善的德性知识付诸实践,与现实社会结合,加深对德性知识的认识,推进对德性的认识和化育,另一方面,通过社会道德实践活动不断改进、完善自身德性知识和德性水平,推进自身德性向更高层次迈进和深化,“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”[8](P19),德性化育过后,选择善的举动。修善是立性,体悟到善的价值后必然修善,从而确立了自身的本质,修养善德而成就德性,使自身具有善德,使自身具有善性。“积善成德,神明自传,圣心备矣。”[9](P133)修善是德性向善的过程。

其次,学生在修智行为过程中不断实现身份转化。学生立德树人通过修善,进入到修智阶段,扩展智慧不断实现由学生身份向社会身份的转化。修智即是说增长自身的智慧水平和能力,这个过程是立智。学生在学校学习理论和知识,还没有真正实现立言,这种学习只是初步地得到理论知识,离广博的知识智慧还有遥远的距离。在社会实践过程中,人不断地增长实践知识,一方面在实践中将理论知识加以证明,另一方面又将自身的理论知识推向前进,使自身理论素养不断得到丰富和提升。随着理论和实践的统一,学生身份最终实现转化,成为一个社会人,人的视野和思路得到更大范围扩展,眼光更远,思路更宽。真正的智慧是理论与德性的结合,“盛德”才能“大业”,《周易》说“富有之谓大业,日新之谓盛德”,王夫之进行注释说:“在道为富有,见于业则大,在道为日新,居为德则盛。”[10](P529)意思是理论和视野的双重扩展,可以形成广阔高远的智慧。

其三,学生在修身行为过程中不断实现身份转化。学生立德树人通过修善、修智过程最后完成修身的过程,实现学生身份向社会身份的完全转化。修身是善与智结合,修身是善与智的相和、相合,因此修身是在修善和修智的基础上的立和。“和”有利于人的发展,无“和”不能成为人。“利者,义之和也”[8](P15),“保合太和,乃利贞”[8](P14)。因此,立人是善与智的相和,“和”是要做到中和,“中”即不偏不倚。“中也者,天下之大本也;和也者,天下之远道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”[1](P18)立德树人即要求成为“中和”的人。致中和是方法功夫,通过立和而致中和,最后实现善智双修,达到修身的目的。

学生在立德树人的伦理机理中实现从学生身份向社会身份的转化,通过善智修养达到立人,从修善、修智再到修身,三者既是顺序性的丰富过程,又是同时并存的发展过程。从逻辑上说,修善、修智、修身按顺序发生,从时间上说三者同时并存,不可分离。修善、修智、修身是学生身份转化中的立德树人的元旨,立性、立智、立人是学生在社会中立德树人的境阈,善德、理论、中和是学生在社会中的伦理规范,善性、视野、方法是学生在社会上立德树人的功夫,学生通过德性趋善、智慧开阔、善智双修实现为贤立人,从元旨、境阈、规范、功夫四个层次完成了学生的立德树人实现机理,学生转化为一个真正的社会人,向内有知识德性,向外有治理天下国家的能力。

四、国者“三树”而为国树人

立德树人的实现机理经过为师者的“三立”,发展到为学者的“三达”,再到为人者的“三修”,最后进入到为国者的“三树”,意思是说作为国家和社会的主体在立德树人的实现机理中承担着“三树”的职责和功能,主要是指树制、树伦、树心三个方面。“三树”的主体是国家和社会,在立德树人中担当责任主体作用。“三树”即是树立制度、建构伦理、树立理想,单靠个体的主体性不能完成立德树人的千秋伟业,依靠国家和社会的合力才能培养合格的人才。国家和社会的立德树人实现机理是国家和社会树制、树伦、树心,三维互动而相互渗透,从哲学逻辑上说,国家和社会的树制、树伦、树心三元旨,完成“事”“势”“美”的三境阈建构,最终实现制伦和美。具体的实现机理和路径如图5 示:

图5

国家和社会在立德树人教育目标中主要担当条件保障的角色,立德树人最后必须在国家和社会层面上得以实现,国家和社会建构相应的制度和社会风气,保障立德树人目标的完成,没有国家和社会的整体推进,单靠个体不能最终形成良好的社会氛围,不能完成立德树人的目标。

首先,国家在立德树人的目标下必须树制,即建立相应的规章制度,保障立德树人的有效实施。制度保障德性价值的贯彻推行,正如王夫之认为礼制是“天道之所藏而人道之所显也”[11](P9)。礼制推行天道即是古代的制度保障。树制是立事,即是说因为事务的需要和任务的完成而树立较完善的制度,制度为事务服务,以制度进行约束能够使事务执行立竿见影,具有速成和强制的功夫。国家构建相应的制度是依据国家各项建设和发展的需要。为了立德树人目标的有效完成,必须在政治、经济、文化、教育等各个方面建构较完善的制度,保障目标的实施,为立德树人提供相应的制度条件和法制保障。一方面国家制订相应的教师制度,推崇立德树人,对教师进行德性制度上的奖惩规定,另一方面国家制订相应的人才制度,为崇高德性的教师和人才提供优厚的待遇,促进立德树人。

其次,国家和社会在立德树人的目标下必须树伦,即建立相应的伦理制度,将制度与伦理相结合,形成制度伦理,制度伦理是指“在社会的制度构成(政策、法律、法规等)与社会普遍认可的伦理规范之间寻求契合”[12](P14)。建立制度伦理是保障立德树人在良好的社会风气中得到有效实施。树伦是立势,即因为社会精神导向的需要和任务的完成而建立相应的伦理态势和氛围,推动具体事务和战略的实现,具有约定的功夫,目的是促成社会风气向善的方向发展。为了立德树人目标的有效完成,国家和社会必须在政治、经济、文化、教育等各个方面构建良好的社会风气和伦理氛围,保障目标的实施,为立德树人提供相应的伦理条件和风气保障。伦理态势和社会风气需要正确的舆论氛围和媒体导向,意识形态导向力量强大,文化研究推进有力,经济保障有力,经过较长时间的不懈努力必然形成良好的伦理氛围和良好的社会风气。立德树人教育目标的实现需要国家层面坚定支持,立德强国。媒体舆论广泛宣传立德事迹,文化研究凸显立德树人的必要性,国家经济大量投入德性教育,久而久之,社会必然形成立德树人的伦理秩序和良好的社会风气。

其三,国家和社会在立德树人的目标下必须树心,即树立精神理想信仰和终极关怀,将立德树人在美好的精神向往中推向前进。树心是立美,即精神理想追求至善至美的最高境界而造就英才,达到大同状态,孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”[1](P94),对大善大美的追求,是人的最高境界。张立文教授说:“艺术是人类精神家园的一种形式。”[13](P295)国家和社会培养英才,必须以国家理想、社会高尚文明为文化信仰,才能吸引和造就英才。因此,国家和社会在立德树人的行动中必须对国民树立国家理想信仰和社会大同理想,以民族兴盛为理想,以社会繁荣为依托,最终达到制与伦的和美统一。

国家和社会在立德树人的实现机理中起着条件辅佐和氛围保障作用,从树制、树伦、树心三方面逐层推进,又同时并存。从逻辑上说,树制、树伦、树心逐层发生,从时间上说三者同时并存,不可分离。树制、树伦、树心是国家和社会立德树人的元旨伦理,立事、立势、立美是国家和社会立德树人的境阈,制度、伦理、理想是对国家和社会的伦理规范,强制、约定、大同是国家立德树人的功夫,国家和社会通过制度完善、风气良好、制伦和美,实现为国树人,从元旨、境阈、规范、功夫四个层次完成了国家和社会主体的立德树人实现机理。

综上所述,国家立德树人教育目标要落实到现实中去,必须通过为师者、为学者、为人者和为国家者四方的主体努力而实现,其实现机理与路径主要从四个方面进行展开:为师者以立德、立言、立教的“三立”实现,以完成教师层次的价值建构,从“道”“理”“体”的视阈进行价值铺设,教师是先行者;为学者以达德、达言、达行的“三达”实现,以完成学生层次的价值建构,从“道”“器”“用”的视阈对学生进行价值引导,学生是学习者;为人者以修善、修智、修身的“三修”实现,以完成人才层次价值建构,从“性”“智”“和”的视阈进行价值引导,学生由学生身份转化为社会人,人本身是道德和理论的拥有者;国家和社会承担立德树人的条件铺设职责,以树制、树伦、树心的“三树”实现,以完成国家层次的价值建构,从“事”“势”“美”的视阈进行行为引导,国家和社会本身是伦理和制度的推行者。