土地利用与生计方式协同变迁论

——以广西宁明县爱店镇那党屯为例

张惠兰 付广华

(广西民族大学,广西 南宁 530006)

作为人类的生存之本、发展之基,土地对于人类的生存发展起着非常重要的作用。人们在维系自身延续发展的过程中,往往根据土地的自然特点对其进行调控和管理,使得土地的覆被发生有利于人类的变化,从而形成了差异化的土地利用方式[1]。生计方式一般是指“人们相对稳定的、持续地维持生活的计谋或办法”[2]。对于世界上的绝大多数农村来说,当地的土地利用与传统生计方式密切相关。可以说,有什么样的土地利用方式,就反映了什么的生计方式特征,如果人们的生计方式发生了变迁,人们的土地利用方式也常常随之发生转变。

作为从整体上研究人类及其文化的学科,人类学也对人类的生计方式和土地利用模式非常感兴趣。经济人类学和生态人类学两个分支,共同发展了对狩猎-采集、园圃农业、畜牧业、精耕农业以及工业等五种取食模式的研究。国内民族学人类学界同样关注到生计方式变迁的研究:2004年,罗康隆撰文指出,民族生计的形成是民族适应自然环境和社会环境的结果,当自然环境和社会环境发生改变时,生计方式也发生变迁,其中以社会环境的影响最为突出[3]。2008年,秦红增分别探讨了瑶族不同支系技术、生计与文化共变原则,揭示了瑶族村寨向新型养殖业和新型种植业的生计转型,从而引发农耕文化特质从定居向流动的变化[4]。值得注意的是,一些民族学人类学的研究已经注意到要将生计方式变迁与土地利用方式变化结合起来探讨。2007年,杨雪吟、罗意指出,国家权力的介入使拉祜西人的土地制度发生变化,进而导致了生计方式发生转变[5]。2011年,韦玮、白志红分析了一个佤族村寨因为种植橡胶而导致人们在土地、传统生计方式、土地互助观念和土地占有观念上的变迁[6]。王希辉则提出,土地已经不再是农民唯一的生存依靠,土地在农民眼中价值减少,这种土地意识观念的变迁是工业化冲击下中国农民对土地制度和土地观念的反弹,必将对中国产生巨大影响[7]。应该说,上述既有研究不仅拓展了国内学术界对于生计方式与土地利用变迁的认识,而且也对推动社会文化变迁的研究具有重要价值。

本文遵循民族学人类学的研究路径,选择边疆民族地区的一个壮族村落——广西壮族自治区宁明县爱店镇那党村那党屯作为典型案例,分析当地民众生计方式与土地利用协同变迁的路径。为此,我们曾经先后4次前往那党屯进行了累计3个多月的田野调查,通过观察、访谈、参与观察、开座谈会等方式,收集到当地民众土地利用与生计方式协同变迁的一手翔实资料。

那党屯位于爱店镇东部,距镇政府所在地10千米,南与越南禄平县接壤,东与桐棉乡相邻,西与峙浪乡相连。2018年底,那党屯有常住人口 116 户、482 人,民族成分以壮族为主,也有少量从外嫁入的汉族和从越南嫁过来的岱、侬族妇女。全屯有水田 189.603 亩,畲地 19.822 亩,山林 6600 亩(其中 6380 亩是争议地)。这里的地形属典型的低山丘陵区,为构造-侵蚀地貌。由于地处北回归线以南,这里属亚热带季风气候区,春夏降雨频发集中,秋冬较少,没有严寒。虽然这里一年可以种植两季水稻,但如今已基本没有农户种植水稻,粮食作物以玉米较多,多用来饲养禽畜。大部分土地种上了松树、油茶、速生桉、砂仁等经济作物。

一、土地利用方式转变下生计方式的协同变迁

那党屯属于一个移民聚落,历史上周边的多姓氏壮族民众逐渐迁徙到今天的那党屯一带建筑房屋居住,逐渐形成了姓氏繁多的农业聚落。那党屯土地利用主要经历了农用为主、农林结合以及多元使用伴随抛荒三个发展阶段。从那党屯经济社会发展进程来看,当地民众生计方式经历了以粮食作物为主到经济作物为主的转变,近些年更是出现了一种多元化的复合形态。与那党屯土地利用方式变迁同步进行的是当地生计方式的变迁,对于农业社会来说其向来是协同进行的。在不同的土地利用方式下,那党屯民众的生计方式也呈现出不同的表现形态。

(一)土地农用为主下的生计方式(1990年以前)

“那党”是壮语地名,旧名“那当”,“那”(Naz)意为“田”,“党”是壮语dangj的译音,意为“土壤不好,与别处不一样”[8]。因“那”而名,说明水稻种植对于当地壮族民众来说非常重要,稻作农业生产也长期在村落经济生活中占据着核心地位。

根据访谈可知,实行家庭联产承包责任制以前,那党屯土地利用方式主要有农用、林用、牧用以及建筑用4种类型:农用是指用于农业生产,主要是指将土地开垦成耕地,用以种植粮食作物或蔬菜。这种类型在1990年以前一直占据着主导地位,其中,又以水稻种植最为重要,是当时人们最主要的食物来源。同时,人们还在畲地中种植玉米、红薯、黄豆、木薯等杂粮作物或各类蔬菜。林用主要是不对土地进行大规模改造,基本上保持原来的风貌,偶尔进行树苗培植与移栽,又可细分为材用、柴用和果木三种类型。材用主要分布在难以耕作的山坡地或山上,培植出来的木材可以用来建筑干栏房屋;柴用主要是指在山地培植一些杂木,用来满足家庭日常用柴需要;果木种植在过去并未成为大宗,各家各户偶尔种植木菠萝、龙眼、荔枝等果树,用以满足各家所需。牧用与材用、柴用密切相关,在某种程度上,过去的山地既种植着一定数量的木材,同时也是村民日常放牧的牧场。建筑用主要是指占用土地用以建筑房屋。那党屯民众选择住房的地方基本上都是平整之地,因此,村落住宅面积的扩大,无形中也就意味着可耕地的减少。所幸在相当长的一段时期内,那党屯人口规模不大,因此,建筑用地比较少,没有达到影响人们生存发展的程度。

从总体上讲,无论是20世纪50年代的土地改革,还是20世纪80年代实行的家庭联产承包责任制,刚开始时都没有改变那党屯民众以农用为主的土地利用方式。与这种土地利用类型相一致,那党屯民众主要以种植水稻、玉米、红薯等粮食作物为主,间或种植一些蔬菜,维系家庭自给自足的需要。周边山地或种植少量果树,或任其生长杂木,用作牧牛之用。总体上是以稻作农业生产为核心的生计类型。

(二)土地农林结合下的生计方式(1991-2015)

1980年实行家庭联产承包责任制后,虽然说农民有了一定的经营自主权,那党屯民众仍然面临着解决温饱的问题,以粮食作物种植为主的土地利用方式一直得以延续。

20世纪90年代,随着市场经济的进一步发展,发展经济作物种植成为农民获取更多收入的重要途径,进而影响到乡土社会的土地利用方式。那党屯在当地政府的引导下,大量种植经济作物。并于1992年在山上以及坡度较大的畲地中大规模种植松树。屯里几年农作物耕种变化见下表(表1)。

表1 2005年和2015年那党屯农作物和经济作物栽种情况对比表(单位:亩)

从表1中我们能清晰地看到,随着时间推移,传统农作物种植面积急剧减少,经济作物种植面积急剧增加,土地得到合理利用,种植出现多元化局面。应该说,在这一阶段,那党屯的土地利用方式呈现出农用、林用各占半边天的局面,两种使用方式都在当地民众的生计中发挥着重要作用。还应该补充说明的是,在这一阶段,也有部分村民外出务工,或从事边境贸易,基本上脱离了农业生产,这对当地土地利用方式也有一定的影响。20世纪90年代中后期以来,随着市场经济的发展,种植经济效益较高的作物已经成为当地民众的首选。这个时期屯里的生计来源主要是松林或者其他附加值较高的经济作物,并且迎来了发展松林经济的黄金期。

据那党屯一位村民介绍,他家有1500颗松树,因地在较远处,故承包给别人割油,每棵树每年可获得10元收入,他自己则每天去割附近的500棵松树的松油。割好的松油可以等待商贩上门收购,也可以自己拉去卖。松树出油期是5至10年,当松树不再产松油时,就会把松树砍伐卖掉,每棵松树收益在50至100元。由于那党屯临近越南,村落附近有大量荒地,因此种植松树、割取松脂一度成为当地最重要的产业。

要而言之,20世纪90年代以后那党屯民众曾经一度出现过以种植经济作物为主要生计来源的时期。在这一时间段内,人们主要从松树、油茶、甘蔗种植中获得较高的经济回报,水稻、玉米等粮食作物种植逐渐退居次要地位。此时,也有一小部分人外出务工,走上了其他的生计路径。正是松脂经济带来的可观收入,使村民们慢慢积累资金,盖起了新楼房,购置了新家具,生活水平得到了提升。

(三)土地多元使用伴随抛荒下的生计方式(2016年至今)

2016年-2017年修建的那党水库枢纽工程,永久占地面积45.22亩,其中耕地面积9.87亩,林地面积34.58亩,其他用地面积0.77亩。水库淹没土地面积264.2亩,其中耕地面积63.41亩,林地面积178.72亩,其他用地面积22.07亩。虽然那党屯的耕地面积和林地面积有了明显的减少,但却增加了湿地面积,这也是对当地生态环境的一个优化。即使那党屯耕地面积减少,土地利用则呈现多元化,但抛荒的土地面积却在增加。

随着社会的进步和商品经济的发展,那党屯壮族民众的生计来源不再是单纯地依靠土地,多元化收入成为那党屯普通民众家庭生计的常态。从2009年开始,国家实施给予边境线0-3公里边民每人每月96元生活补助的政策,2013年提高至每人每月130元,2019年涨到了每人每月167元。2015年1月12日,国务院同意爱店口岸对外开放,同时,成立边民互市组。那党屯处于边境地区,每天国家给边民的贸易额度是8000元的免税额度,免税额是11% 。这种免税额度吸引了一部分村民开始从事边贸生意,单是凭借身份证到海关边贸交易服务中心去按手印,每月除去周末休息,若都能参加,就会有330元月收入,现在村里正在积极组织“边贸互助组”。除此之外,很多村民外出务工,部分村民到镇上或县城开修理厂、理发店、服装店等,那党屯民众的生计方式越来越多元化。

在多元化生计方式的时代,那党屯人们对土地的依赖程度大大降低,种植业退居次要地位,外出务工从事第二、三产业成为主流。其主要原因还是农业生产收入无法满足普通民众的现代生活所需。村民们越来越重视投入与产出、成本与利润,收益成为人们争相竞逐的对象。当人们从土地中获取的财富不能在市场的交换中维持最基本的平衡时,人们对土地的态度及利用方式就会进行调整。

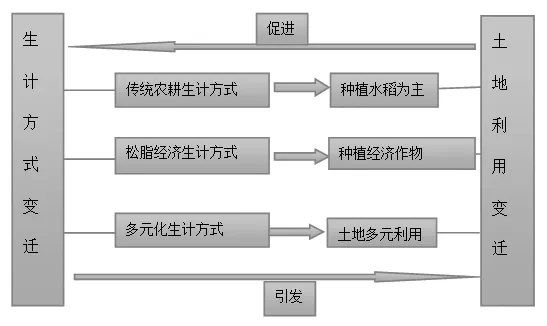

综合来看,土地利用的变化与农民生计的转型密不可分。从时间上来看,改革开放以来,那当屯对土地的利用呈现阶段性的特征。第一阶段是1990年以前,土地以传统农业为主,生计方式以稻作农业生产为核心。因农作物回报率不能满足日益增长的生计开支,人们不得不转变土地利用方式。第二阶段是1991年到2015年,土地以经济作物种植为主,生计方式以林下经济为主导。由于松林(松脂)对自然环境依赖性高,受松树自然生长期、出油量及天气等影响,他们开始寻求新的生计方式。第三阶段为2016年至今,城镇化、高速公路、水库建设等需要大量土地,可利用的土地面积大量减少,农民逐渐意识到土地的价值,他们开始多元化对土地进行合理利用。但是这个时期,土地的多元利用再也不是农民赖以维持生计的最佳途径,多数村民选择外出务工或从事第二、三产业来维持生计,那党村民生计方式出现了多元化局面(见图1)。

图1 农民土地利用与生计方式协同变迁关系图

三、土地利用与生计方式协同变迁的多因分析

在那党屯之所以出现土地利用方式和生计方式协同变迁现象,是与当地一系列重要的文化认知和经济社会发展状态密切关联的。概而言之,主要有以下三个方面:

(一)土地认知观念的影响

正如马林诺夫斯基所说:“你必须首先知道人类是怎样使用他的土地;怎样使得民间传说、信仰和神秘的价值围绕着土地问题起伏变化;怎样为土地而斗争,并保卫它;懂得了这一切之后,你才能领悟那规定人与土地关系的法律权利和习惯权利体系。”[9]在那党屯,不同年龄阶段对土地感知不一样、不同身份对土地的认知也不一样。这种认知观念也影响到人们的生计方式和土地利用方式。

现年78岁的何姓老人是外来人口,当时在屯里没有分到土地,只能去租种土地。因为需要土地来养活一家人,他依靠租土地来维持一家人生计,土地对他来说是非常重要的。他对土地怀有一种崇拜和感激。而中年的修理店黄老板则认为,土地已经不再那么重要,以前离开土地不可能生存下去,现在土地对于他没有多大影响,自己种地太辛苦了,可以外出务工或者找其他活干。他对土地的认知,完全是看在价值上,而非土地的使用价值。青年学生小韦认为土地就像一道风景,只是看过。土地对她而言,只是一种象征性存在,自己又不去以此谋生,没必要去深究土地是用来干什么的。

(二)传统文化观念的影响

那党屯民众的土地利用深受传统民间信仰的影响。他们每年三月三或者其他一些特别的日子都要祭拜大榕树,感谢它这一年来对村庄的庇佑,也祈福来年风调雨顺、五谷丰登、人丁兴旺等。每逢正月初二、五月初四,那党屯民众集体祭拜土地庙,祈求五谷丰登、风调雨顺。土地能生五谷,是人类的“衣食父母”,因而人们祭祀土地。对土地庙、大榕树的信仰习俗中可以看出,土地在农民生活中所占据的地位,传统文化所提供的生活规范、德行价值以及文化归属感,起着其他文化要素所不能替代的作用,传统文化支配和影响社会经济、政治、制度的施行,支撑着社会伦理关系,主导了人们的行为活动和价值观念,增强了其精神品格与价值追求。

(三)时间度量和代际流量发挥着重要作用

随着市场经济的快速发展,城镇化、工业化的进一步加深,工厂和企业需要越来越多的劳动力,导致农村向城市流动带来劳动力输出。但因城市生活压力大、工作不稳定、缺乏专长、家庭问题等各方面原因,一部分外出务工农民会出现回流,流向城市的劳动力重新回到农村。劳动力行为偏好存在代际差异,与老一代的农村劳动力相比,新生代的回流率较低。许多年轻人,从小跟随父母在外,从来没有在农村老家住过,只有等到逢年过节时,才会回到乡下待上几天,对于他们来说,那里只是父母的家,不是自己的家,他们儿时的记忆,情感的归属都是在城市,受价值观及城市潮流的影响,他们更向往城市生活。同时,由于种植结构单一,农产品价格偏低,磨尽了那党屯青壮年农民对土地的耐心,家庭的重重压力使得他们不得不把土地另作他用,使自己能投入到其他收益更高的工作中去。从目前的状况看,那党屯的土地不能满足农民的家庭需求,土地产出的主体生计功能不断弱化。

结 语

从对那党屯生计方式和土地利用方式变迁的过程来看,两者是一个协同变迁的关系:村民生计经历了小农经济-林业经济-多元化经济的变迁过程。相应地,土地利用经历了传统种植-混合林业-多元化栽培的变迁过程。在这一个协同变迁的过程中,经济社会发展在其中扮演着决定性的作用。在农民土地认知观念、传统习俗观念的影响下,屯里越来越多年轻人对土地及传统习俗认知观念日益淡薄,从事农业耕种的人数在减少,从事农业耕作的人年龄在变大,脱离农耕愿望更强烈,有地无人耕种现象逐步加剧。同时,对土地的占有观念变强,土地利用变迁问题,始终围绕经济发展在改变。

据访谈资料所知,不管是年纪大一点的老人,还是外出学艺的年轻人,他们很多更愿意选择回到家乡发展。进城务工的村民由于自身技能和知识水平有限,无法真正融入城市生活中,在农村中所养成的文化习俗到城市处处碰壁。在社会的快速变迁中,在乡土社会融入现代社会的过程中,乡土社会所养成的生活方式显得格格不入。陌生人所组成的现代社会是无法用乡土社会的习俗来应对的[10]。物质的制约和精神的困顿,决定了打工者只是城市的一个过客,许多人仍会回到农村。他们清楚地知道,土地对于农民的重要性,土地是家庭的真正基础,没有土地,家庭就无法定居,家庭成员也不会有安全感。农民的实际需要和情感归属,决定了土地作为粮食生产资料将会在农村延续。

无论选择何种生计方式,多数人终究都要回到故土生活。那党屯地处边疆地区,作为国家对外进行经济、文化、政治等交流的门户,在大力提倡乡村振兴和城乡协同发展的今天,那党屯土地必须科学合理统筹利用。只有完善那党屯基本经营制度,深化那党屯农业供给侧结构性改革,发挥地缘优势,带来有效土地产出,才能吸引更多村民回乡投资建设和发展。

鉴于边疆民族地区的特殊性,我们必须重视该区域的生计方式和土地利用协同变迁问题,这不仅涉及边疆地区的长治久安,也与边境地区的生态安全息息相关。从那党屯的情况看,当前边境地区的土地集约化利用不够,出现耕地大量抛荒的问题,如何有效地解决这一难题,将是我们要持续关注和亟待解决的重要问题。